| Les

Argyrodes, autres Argyrodinae et leurs hôtes

(dont Nephila) ANATOMIE,

HISTOLOGIE ET

COMPORTEMENT DE CES ARAIGNEES :

VINGT-CINQ ANS

DE RECHERCHES

par André Lopez, auteur (Version 2025) |

|

Couleurs

conventionnelles :

En noir et italiques, termes anatomiques ; en violet,,

noms

génériques et spécifiques ; en vert, noms de

familles et sous-familles ; en

orange,, parties

les plus importantes

et résumés ; en bleu, liens divers.

|

|

Abréviations

conventionnelles :

M.E.B.

:

(photographie en) microscopie électronique à balayage

M.E.T. :

(photographie en) microscopie

électronique à transmission

C.H. :

coupe histologique

(microscopie photonique)

|

|

| Fig.1 - Trichonephila

turneri femelle se nourrissant d'un Lépidoptère

Charaxine dans sa toile où sont également visibles trois Argyrodes

jaunâtres (d'après Internet). |

|

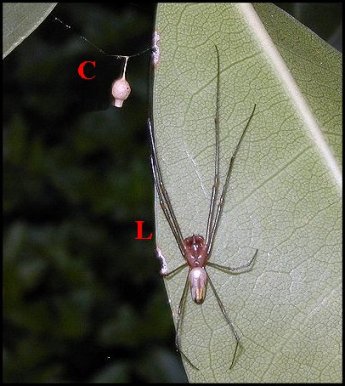

| Fig.2 - Argyrodes zonatus,

femelle, vue latérale droite. Corps : 5 mm. Voir le prosoma du mâle (M.E.T.) |

| Sur toile de Nephila comorana. N'Gouja, Mayotte (© A.Lopez) |

briller d'un vif éclat métallique argenté (Fig.3)

dû

à la guanine de

certaines cellules intestinales perçues à travers le tégument (Fig.4 :

flèches) et

responsable du nom générique (Argyros = άργυρsος, "argent" en grec),

ainsi que de leur appellation anglo-saxone de dewdrop spiders

(dewdrop signifiant

« gouttes de rosée »), par allusion

à leur forme et leur aspect

brillant qui, selon Darwin (1845),

en font "de jolies petites

araignées" .

|

|

| Fig.3-

Argyrodes sp., femelle, vue

latérale droite. Détail de l'éclat argenté. |

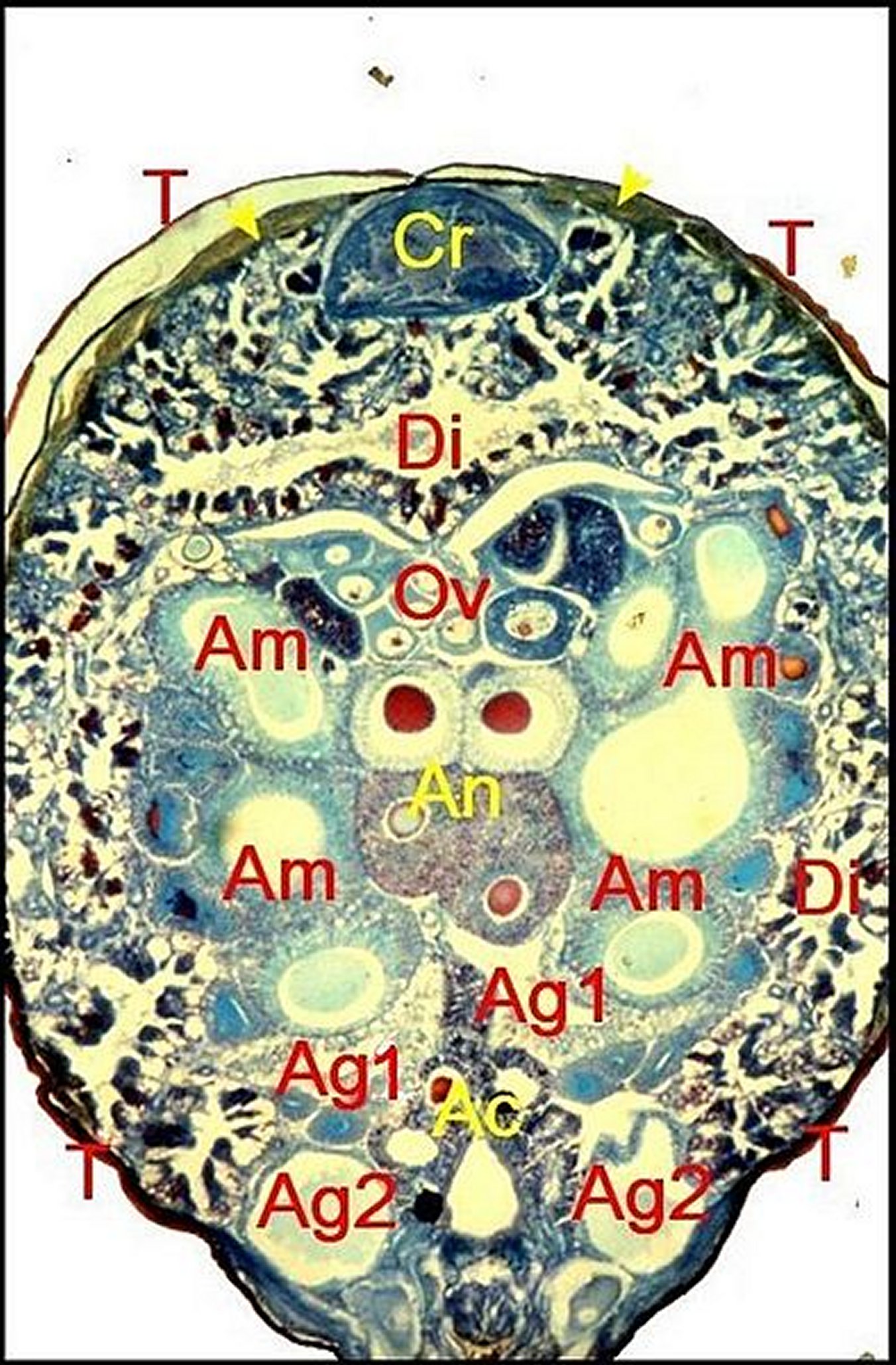

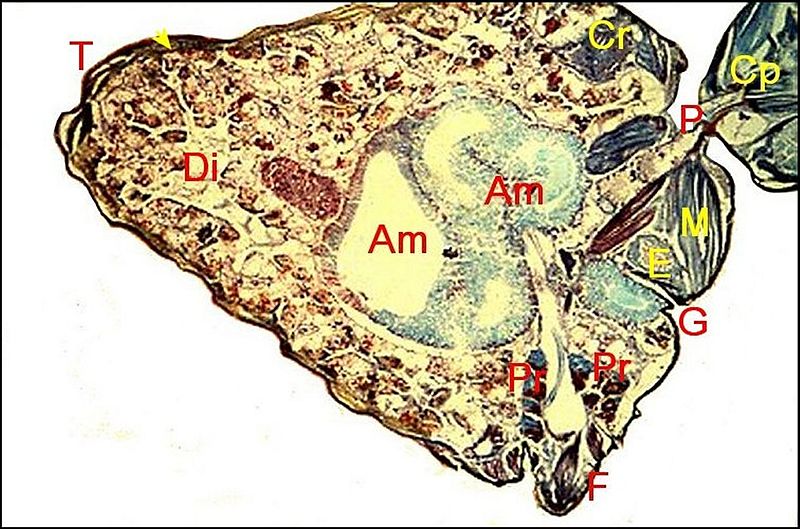

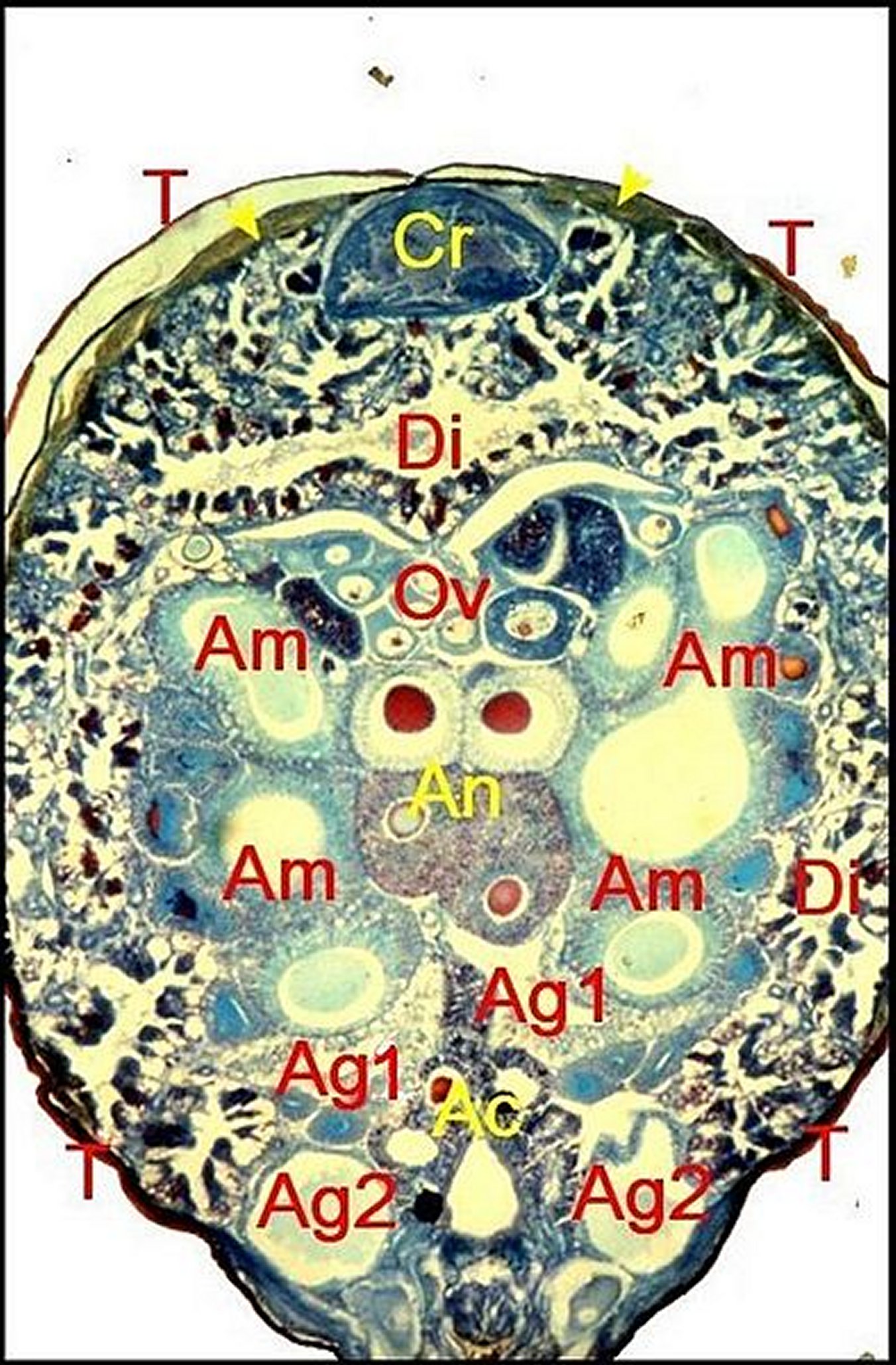

Fig.4- Argyrodes argentatus, femelle, Sri-Lanka, coupe transversale de l'abdomen |

| Nashville, Tennessee. D'après

Ryan Kaldari, in Wikipedia (article A.Lopez : Lien externe 1) |

Ag1,

Ag2, glandes agrégées - Am,

glandes ampullacées - Cr, cœur - Di, diverticules intestinaux -

Ov, ovaires - T, tégument (en partie décollé).

Flèches jaunes : cellules à guanine. (C.H.© A.Lopez) |

Rappelons seulement que le prosoma des femelles a un aspect banal et assez

uniforme (Fig.5) tandis que, celui des

mâles

présente une morphologie remarquable, utilisée pour la

classification et dont

l'aspect parfois extravagant, mis en évidence par la M.E.B.

au niveau du clypeus,

associe des protubérances

diverses et des

dépressions,

échancrures

ou sillons

que garnissent des poils

(Fig.6).

5 - Autres caractères de l'anatomie interne

5-a

Divers

organes autres que les glandes à soie

6-a - Généralités On

sait que les Theridiidae

du genre Argyrodes

sont

remarquables par leur

curieuse

inféodation

aux toiles d’autres Araignées, par leur

dimorphisme sexuel prosomatique

et des cocons de forme trés particulière. Ils

possèdent un appareil

dit "stridulatoire", en fait stato-récepteur.

En Avril 1832, Charles

Darwin avait

déjà noté leur présence au Brésil,

près de Rio, lors de son célèbre

périple : "On trouve tous les sentiers de la forêt

barricadés par la forte toile jaune d'une espèce

qui appartient à la même division que l' Epeira clavipes de Fabricius...

Une jolie petite araignée, à pattes de devant fort

longues, et qui semble appartenir à un genre non décrit,

vit en parasite sur presque toutes ces toiles. Elle est trop

insignifiante, je suppose, pour que la grande Epeire daigne la

remarquer ; elle lui permet donc de se nourrir des petits insectes qui,

autrement, ne profiteraient à personne. Quand cette petite

araignée est effrayée, elle feint la mort en

étendant les pattes de devant, ou se laisse tomber hors de la toile...."(Darwin,

p.42).

Il s'est avéré postérieurement qu'outre d'autres

Araignées hôtes (Argiope, Cyrtophora,

Metepeira,

Leucauge,Theridiidae,

Pholcidae ...),

cette "Epeira", en fait Trichonephila

clavipes(Fig.9 à 12)

est, avec les autres membres de sa sous-famille, les Nephilinae, un acteur emblématique d'hébergement

pour les Argyrodes.

Seul, le genre Cyrtophora, avec son exceptionnelle toile

composite à innombrables mailles carrées,

peut rivaliser avec les Néphiles dans un tel

rôle d' "hôte".

Tous ces taxons peuvent

être retrouvés dans la Galerie

des Araignées tropicales.

Faute

de pouvoir les inclure dans d'autres parties du site, hormis la Galerie sus-mentionnée,

l'auteur

présente ici les Néphiles en raison de leur

renommée zoologique, de leur taille impressionnante rivalisant

avec celle des mygales, d'un dimorphisme sexuel volumétrique

hors du commun, de la livrée éclatante des femelles, de

l' éclat doré de leurs toiles et surtout, du

cleptoparasitisme qu'opposent à ces "géantes" les "nains"

Argyrodes.

Leur sous-famille des Nephilinae,

après avoir été incluse dans les Araneidae, a été

transférée ensuite dans les Tetragnathidae et

ultérieurement réintégrée dans sa famille

originelle. Elle comporte 7 genres: Nephila, Trichonephila,

seuls

concernés ici, Nephilengys,

Nephilingis(?),

Clitaetra,

Herennia

et Indoetra.

Il

est à retenir que deux des Nephilengys,

N.borbonica,

de la Réunion, et N.livida,

de Mayotte, Madagascar, des

Seychelles, ont été décrites et illustrées

par l'auteur dans "Wikipédia"

(Liens externes 2 et 3.) et apparaissent aussi dans la Galerie.

Les Nephila

construisent, de hauteur d' homme jusqu'à la canopée, de

grandes toiles orbiculaires

asymétriques pouvant atteindre jusqu'à 1m,50 (5 pieds) de

diamètre. Elles y demeurent en permanence, ce qui les expose aux

prédateurs. La

soie constitutive est d'une couleur jaune due à des

caroténoïdes, de l'acide xanthurénique, deux

quinones et un composé inconnu (Bor-Kai). En outre, la toile de Nephila

antipodiana

contiendrait un répulsif chimique pour protéger sa soie contre

les fourmis.

Brillant au soleil

comme de l'or,

les fils sont responsable du nom anglais

"golden silk orb-weavers" attribué à ces Araignées.

L'expérimentation

suggère que la couleur de la soie aurait un double but :

attraction des abeilles au soleil et

camouflage dans les parties ombragées. Les toiles de la plupart

des Nephila sont

complexes, avec une orbe gluante à mailles fines et

délicates et un réseau de suspension formé par des

fils barrière non visqueux le fixant sur la

végétation et autres supports. Comme chez de nombreuses

Araignées tissant une spirale adhésive, l'orbe est

renouvelée régulièrement car son

adhésivité décroit avec l'age. Par beau temps et

si la pluie n'a pas endommagé l'orbe, les adultes et

subadultes ne reconstruisent seulement qu'une portion de la toile

; ils enlèvent et consomment la portion à remplacer, y

tissent de nouveaux radii puis de nouvelles spirales. Ce

renouvellement partiel de l'orbe différencie les Néphiles des

autres Orbitèles qui le reconstruisent

généralement en entier.

Il est à noter que la toile

orbiculaire est généralement tronquée, au

sommet, par un fil support horizontal lui donnant un aspect

"incomplet" (Fig. 8). De plus, elle

est parfois complétée par un stabilimentum

défini et décrit par l'auteur dans "Wikipédia"(Lien

externe 5). Ce dispositif ("device") axial , composite et

linéaire se rencontre régulièrement chez la

Néphile de la Réunion, Trichonephila

inaurata inaurata (Fig.16 à 19), moins souvent et alors plus

réduit dans le cas d'autres

espèces comme Trichonephila clavipes

(Fig.9 et 12) et Nephila comorana

(Fig.23) . Caractéristique la plus

remarquable du

taxon réunionais (Lopez,1988), il

est ajouté aux orbes de ses femelles immatures et adultes et se

présente comme un cordon de "pelotes" ou "boulettes" anguleuses

("pellets"), toujours situé au-dessus du moyeu et ainsi, du

point de repos de l' araignée. Il peut être

appliqué sur l'un des radii supérieurs ou occuper

l'espace entre deux de ces derniers et s'étend presque

verticalement depuis le fil-cadre supérieur de la charpente et

le moyeu fermé . Les pelotes sont un mélange de

fils de soie, de débris végétaux

et surtout de vestiges de proies

(exosquelettes), espacés ou rapprochés tout au long d'un

axe soyeux multi-brins. Leur nombre varie de 2 à plus de 20 et

la longueur totale de l'ensemble peut atteindre 20 cm......

|

| Fig.8 - Toile de Nephila inaurata. L' Araignée(femelle) est installée sur le moyeu excentrique et supérieur. White Sands, près de Mombasa, Kénya (© A.Lopez, d'après une diapositive). |

|

|

|

|

Serra do Cantareira, Sao Paulo,

Brésil.

(© Benoît Lopez, 2008) |

Fig.10 - Trichonephila

clavipes, autre femelle sur sa

toile. Mont Cabassou, Guyane française.

(© A.Lopez)

|

Fig.11 - Trichonephila

clavipes, autre femelle et mâle

(flèche). Forêt du Rorota, Guyane française.

(© A.Lopez)

|

| |

|

|

|

|

Fig.13 - Nephila

constricta, femelle, vue dorsale,. forêt

équatoriale du Cameroun.

(© A.Lopez, d'après une

diapositive).

|

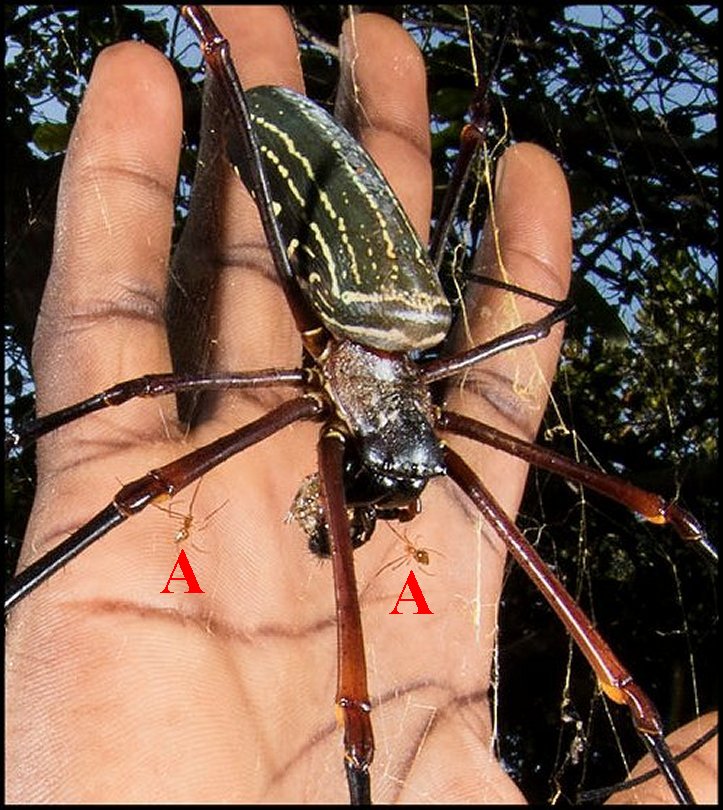

Fig.

15 - Nephila

constricta, femelle, présentée sur sa toile

où apparaissent deux Argyrodes

sp. avec une paume de

main en "toile de fond".

Photo

Filippo Bortolon, Internet.

|

Fig.14

- Nephila

constricta, femelle, vue dorso-latérale droite. La

même que dans la Fig.12. (© A.Lopez, d'après une diapositive). |

| Pas

d' Argyrodes visibles dans cette partie de toile |

Argyrodes

sp., A. |

Pas d' Argyrodes visibles dans cette partie de toile |

|

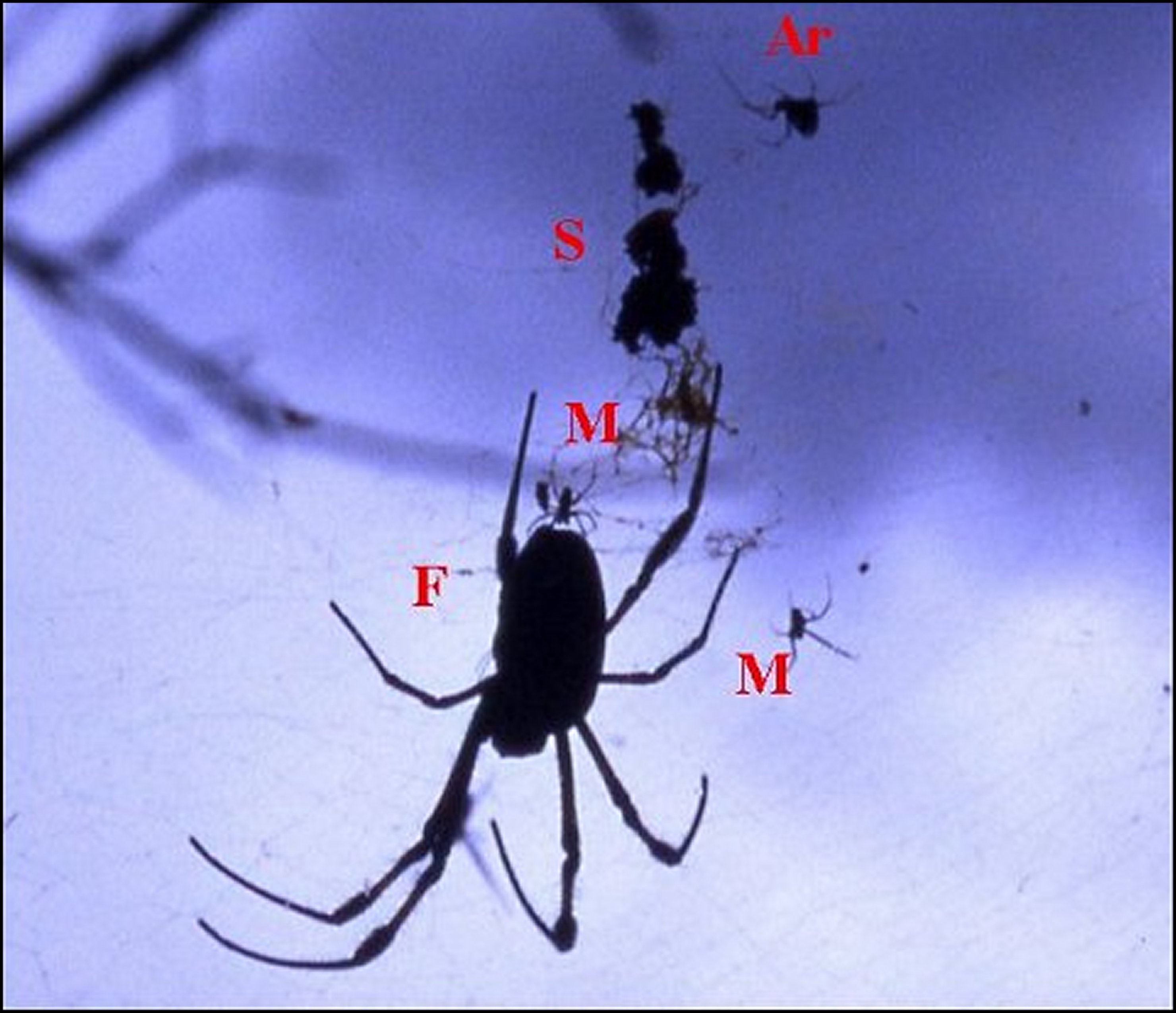

| Fig. 19

- Même femelle, autre vue |

|

Ar,

Argyrodes - F, femelle - M, mâles - S, ébauche de

stabilimentum.

|

|

|

|

| Fig. 20 - Trichonephila inaurata madagascariensis. Femelle sur sa toile, vue ventrale. Nossy-Sakatia(© A.Lopez) | Fig.22 - Trichonephila inaurata madagascariensis, autre femelle, vue frontale, photographiée à contrejour, en hauteur et au téléobjectif. Près de la forêt-réserve de Lokobé, Nossy-Bé (© A.Lopez,) | Fig. 21- Même individu que dans

la Fig.20.Vue latérale gauche de la femelle et de sa toile

à orbe dorée (©

A.Lopez) |

| Pas d' Argyrodes visibles dans cette partie de toile | Flèche jaune: débris de

proies. Flèches rouges : 4 Argyrodes

sp. Les autres petites araignées sont des juvéniles

("spiderlings") indéterminables.

|

Flèche : Argyrodes

zonatus sur fil tendeur du

cadre. |

-

|

|

|

|

Fig.25

- Nephila

inaurata,

femelle, vue dorsale, près de Mombasa, Kénya (© A.Lopez)

|

Fig.26

- Même femelle,

vue latérale gauche

(© A.Lopez) |

Fig.27

- Nephila

inaurata,

autre femelle, vue dorsale (© A.Lopez)

|

|

|

|

|

Fig. 28 - Trichonephila

fenestrata venusta. Femelle

sur sa toile, vue dorsale. Forêt

équatoriale du Cameroun près de la Sanaga.

(© A.Lopez, d'après une

diapositive).

|

Fig.29 - Trichonephila

fenestrata venusta. Autre femelle

sur sa toile, vue latéro-dorsale gauche. Forêt

équatoriale du Cameroun près de la Sanaga.

(© A.Lopez, d'après une

diapositive).

|

Fig.30 - Trichonephila

fenestrata venusta. Autre femelle

sur sa toile, vue dorsale. Cameroun (d'après Internet : Colombia naturalist) |

| A,

Argyrodes

sp. - P, menus

Insectes (Diptères) englués sur la toile |

Pas d' Argyrodes visibles dans cette partie de toile | A, Argyrodes

isolé- M, mâle. |

Toutefois, en dehors des

Mammifères, la

grande majorité des femelles sont plus volumineuses que leurs

mâles. Ainsi, chez les Poissons, il existe un dimorphisme

sexuel extrême et caricatural dans le cas du "diable de mer

à trois verrues", Cryptopsaras couesii (Lophoiiformes : Ceratiidae), poisson pêcheur des

grandes profondeurs dont le mâle (1 à 3 cm) se trouve

réduit à un parasite externe miniature fixé sur la

femelle comme une excroissance.

Loin des Vertébrés et dans tout le Monde animal terrestre,

c'est la Néphile qui exhibe le dimorphisme sexuel

volumétrique le plus extrême.....Ayant

perdu, à maturité, le pouvoir de tisser la soie de

capture visqueuse qui englue des proies et ne pouvant se fixer

sur la femelle pour dépendre de son hémolymphe, il

doit lui

dérober de la nourriture, tout comme les Argyrodes

et se comporte

aussi, vis à vis

d'elle comme un véritable kleptoparasite, ce qui lui permet de

survivre.

|

|

|

|

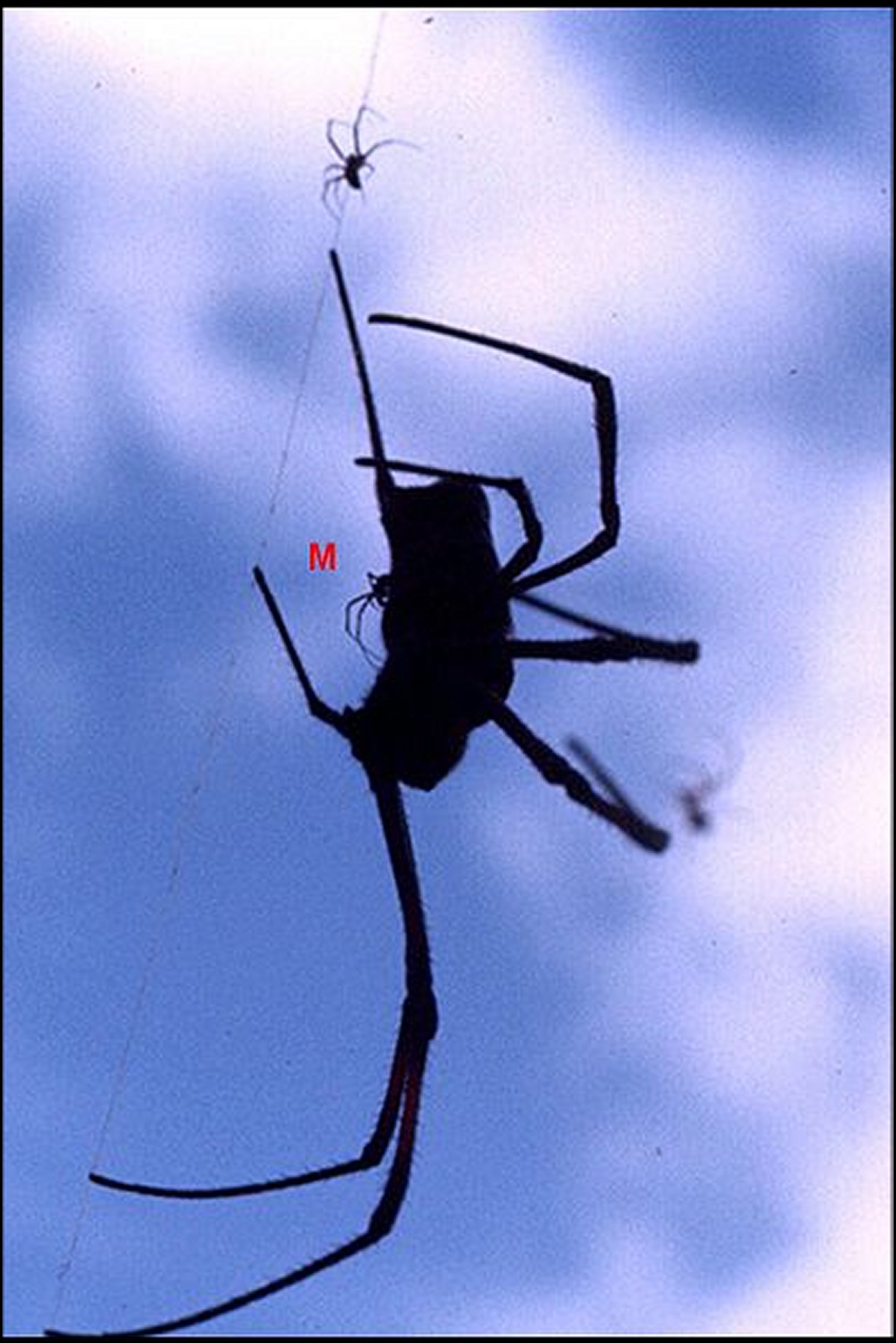

Fig.31

- Nephila

inaurata,

femelle, vue à contre jour, près de Mombasa, Kénya , avec trois mâles dont un (M) in copula (© A.Lopez)

|

Fig.32 -La même avec deux mâles

seulement dont un de face montrant ses bulbes (© A.Lopez). |

Fig.33

- Nephila

comorana,

femelle, vue ventrale, surmontée par un mâle. "Jardin mahorais", près de

N'Gouja, Mayotte

(© A.Lopez)

|

|

|

|

| Fig.36

- Argiope

nigrovittata, femelle, vue dorsale, avec une partie du stabilimentum (S) et un Argyrodes

(Ar). Cameroun (© A.Lopez, d'après une

diapositive).

|

Fig.37 - Argyrodes

elevatus (nombreux petits points brillants, en bas et

à

droite), sur une toile d' Argiope argentata (F,

femelle - M, mâle). Guadeloupe

(© A.Lopez)

|

Fig.38

- Argiope

bruennichi, femelle, vue dorsale. Un Argyrodes

est visible sur la

toile, en haut et

à gauche. Espagne, trouvé sur Internet.

|

|

|

Fig.39 - Argyrodes

elevatus sur une toile de Metepeira

avec sa retraite (R) : 1 mâle (flèche) et 2 femelles.

Guadeloupe

(© A.Lopez, d'après une

diapositive).

|

Contrairement à la

majorité des Aranéides, les Argyrodes

sensu stricto sont incapables de mener dans la Nature une

existence indépendante, ce qui les différencie d'autres

Argyrodinae. Leur vie se

trouve assujettie à

la présence de Theridiidae différents

(Anelosimus

eximius, taxon social de

Guyane, cas dans lequel l'auteur

a constaté une certaine

spécificité vis à vis de l’hôte (Lopez,1987)),

d’ Eresidae

(Stegodyphus), de

Pholcidae

(Holocnemus…) et surtout, d’ Araneidae orbitèles. Les plus

recherchés de ces derniers hôtes sont les genres Micrathena, Argiope, et surtout, Cyrtophora ainsi que Nephila) dont elles habitent la

toile en tous lieux : rochers, végétation depuis les

semi-déserts jusqu'à la forêt

équatoriale, et même constructions humaines. Elles y

installent leurs curieux

petits cocons en "mongolfière": cocon),

s’y nourrissent de débris alimentaires et de proies

engluées, menues mais parfois aussi très grosses,

isolément ou en même temps que l’hôte. Legendre

(1960) a défini ce type de relations comme un cas

particulier d'

"inquilinisme",

terme auquel est substitué aujourd’hui celui de

kleptoparasitisme

(du grec kleptein

= voler).Un possible avantage

de voler des

proies et de se nourrir avec l’hote est la prédigestion

partielle de cette nourriture, comme l’a suggéré Kullmann

(1959), ce qui peut être specialement avantageux pour de

très

grosses proies.

Le

vol de nourriture par une grande quantité de kleptoparasites

peut contraindre l'hôte à se déplacer pour

construire ailleurs une nouvelle toile comme Rypstra l'a observé au

Pérou en 1979 y

constatant la grande mobilité d'une

population of Nephila clavipes relativement au nombre

des Argyrodes.

Les

Néphiles déplaçant leur toile avaient

consommé significativement moins de proies que celles la laissant en place.

Quoi qu'il en soit, le propriétaire légitime de la toile tolèrerait les Argyrodes “ commensaux ” faute de pouvoir les chasser et il semblerait donc que les Argyrodes soient pourvus d’un moyen défensif qui les met à l’abri des entreprises violentes de l’ hôte.

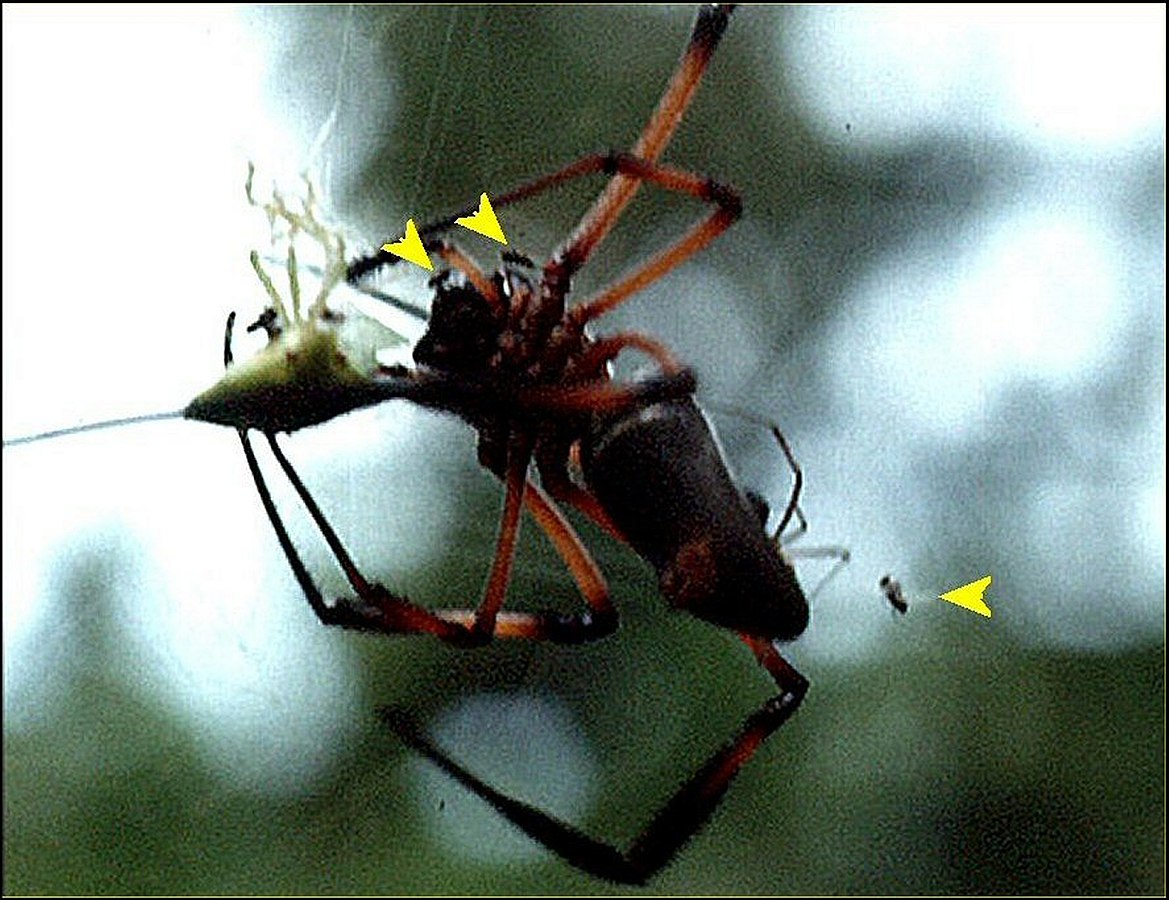

Le kleptoparasitisme vis à vis des Araignées n'est pas le propre des Argyrodes puisque certains Insectes, en particulier des micro-Diptères de la famille des Milichiidae et surtout du genre Desmometopa sont attirés par l' Arachnide (Fig.40 et 41) (ou autres Arthropodes carnivores comme les Réduves dans la garrigue) en train de se nourrir et viennent s'abreuver aux fluides émis par les pièces buccales de ce dernier ainsi qu'à ceux qui s'écoulent du corps meurtri de la proie. Il s'agit en pareil cas d'un "dipsoparasitisme»" (du grec dipsos= soif) présenté par l' auteur dans "Wikipédia"( Lien externe 4). |

|

|

|

Fig.40

- Trichonephila

inaurata

seychellensis

se nourrissant d'une punaise pentatomide. Flèches jaunes : Milichiidae. La

même que dans la Fig.35.

Île

de Mahé, Seychelles (© A.Lopez, d'après une

diapositive).

|

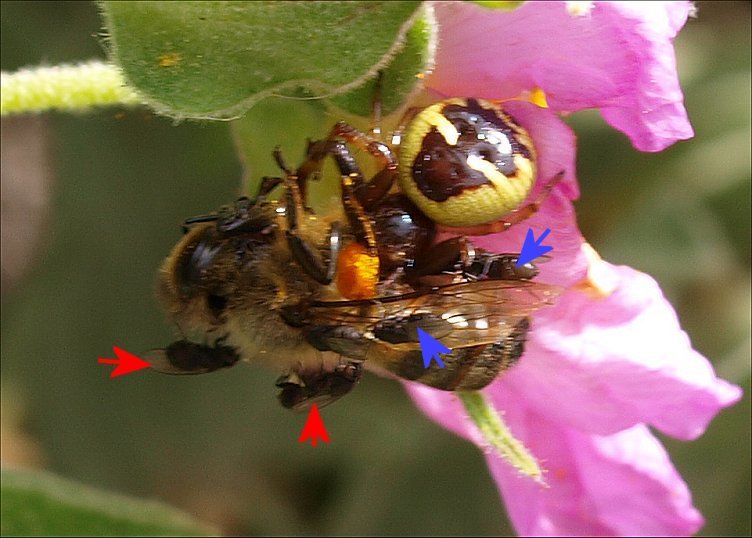

Fig.-41 - Araignée Thomiside Synema globosum se nourrissant d'une abeille et Milichiidae commensaux (flèches). Garrigue languedocienne(© A.Lopez). |

6-d-2 -L'arachnophagie

De plus, les Argyrodes

manifestent une arachnophagie indiscutable car ils peuvent non

seulement se nourrir des jeunes de l'Araignée hôte,

à leur sortie du cocon ovigère mais même de

cette dernière, après l'avoir attaquée, lorsqu'elle est de

petite taille ou lorsqu'elle est en train de muer .

C'est ainsi que dans le Maryland,

Argyrodes

trigonum décrit comme commensal de l'

"Araignée labyrinthe" Metepeira

labyrinthea, se

nourrit fréquemment de son hôte dont il peut impacter les

populations (D.Wise,1982).

En

fait, la relative immunité dont bénéficient les Argyrodes dans leurs rapports

avec l’Araignée-hôte n’est nullement concernée. La glande

clypéale ou acronale ne

peut être

considérée comme un organe de défense élaborant

une substance répulsive ou

vulnérante à

l’instar des Insectes : elle manque chez les femelles ;

l’absence de musculature compressive et la terminaison des canaux

excréteurs dans une région anfractueuse conformée

en cul de sac, n’impliquent pas une projection de substance ou sa

libération massive lors des “ stress ”.

D’autres

facteurs interviennent dans la protection des Argyrodes :

♦ le camouflage

(crypsis), les Argyrodes

se tenant au repos toujours suspendues ventre en l’air dans les toiles

où elles rappellent une goutte d’eau par leur éclat

argenté ou des détritus tombé accidentellement sur

les fils ( petite taille : quelques mms.; couleur d’ensemble brun-jaune

clair ; abdomen de profil triangulaire ; position des pattes

(PI et

II) étendues

vers l’avant (Fig.42,44 ou fléchies et

appliquées alors contre l’abdomen (Figs.47 à 29).

|

|

|

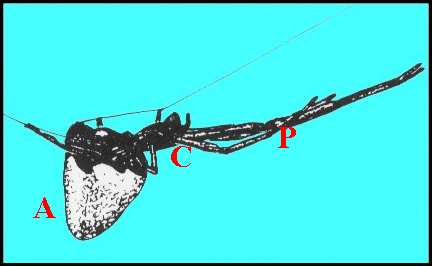

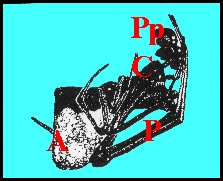

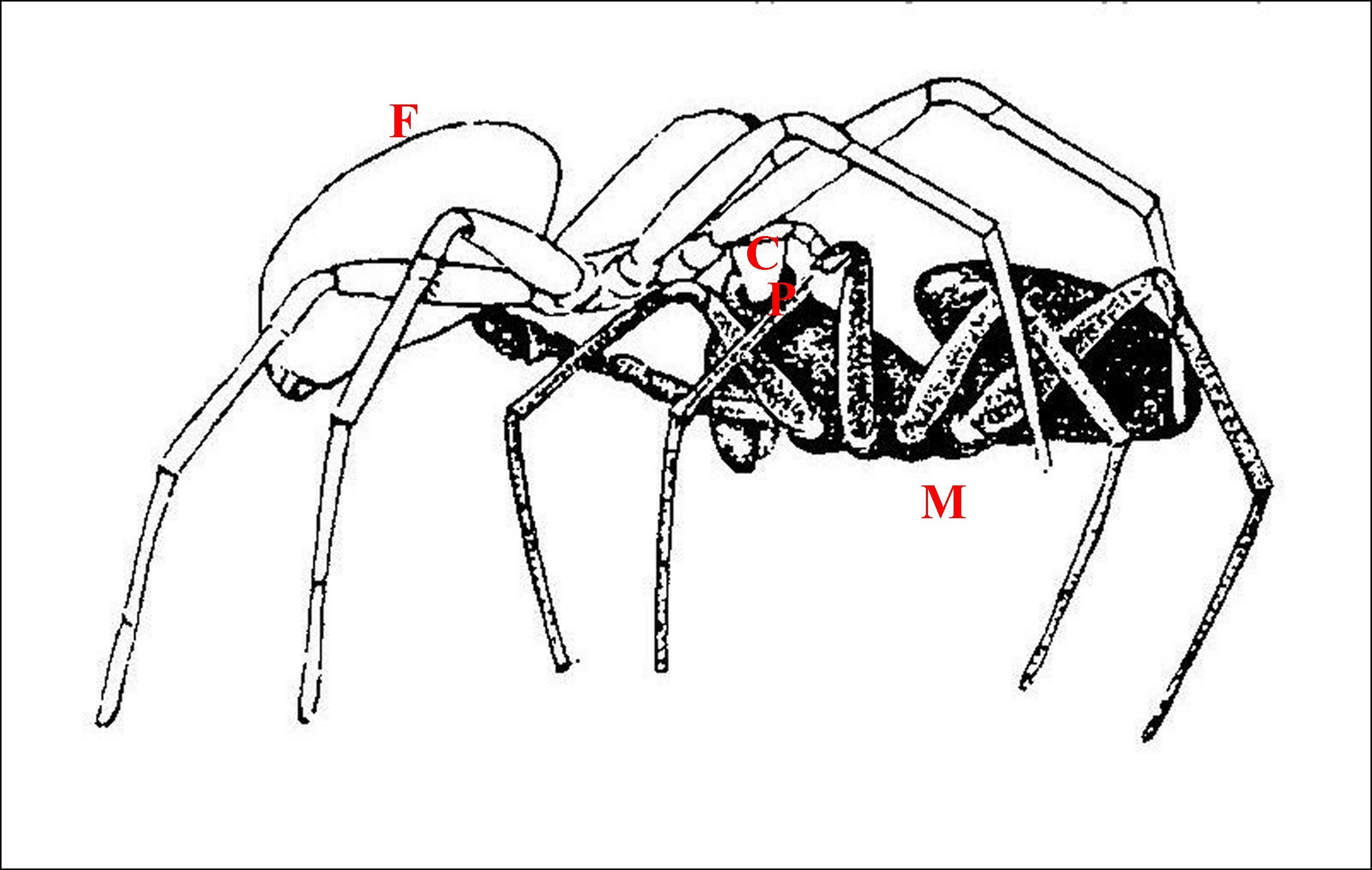

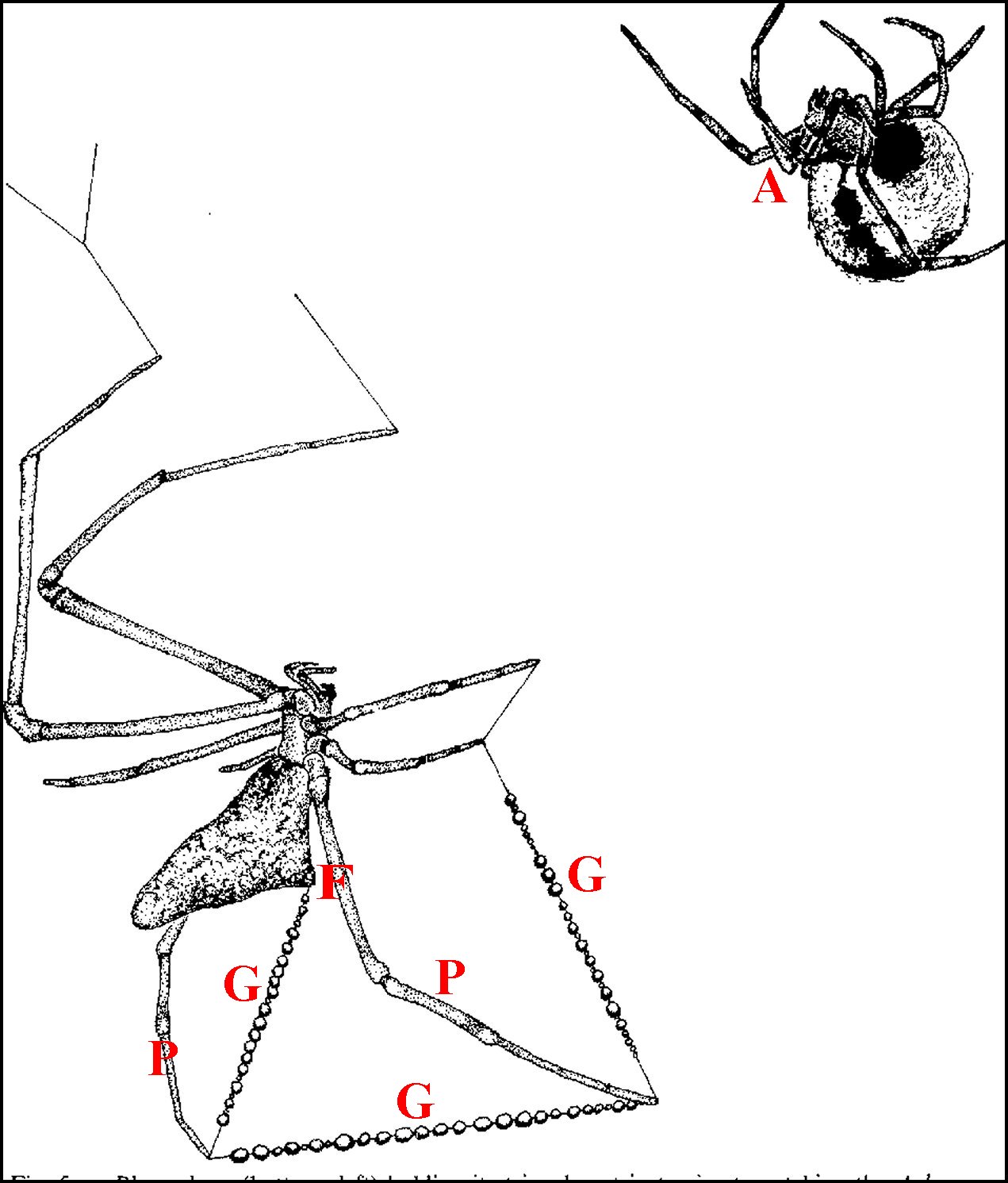

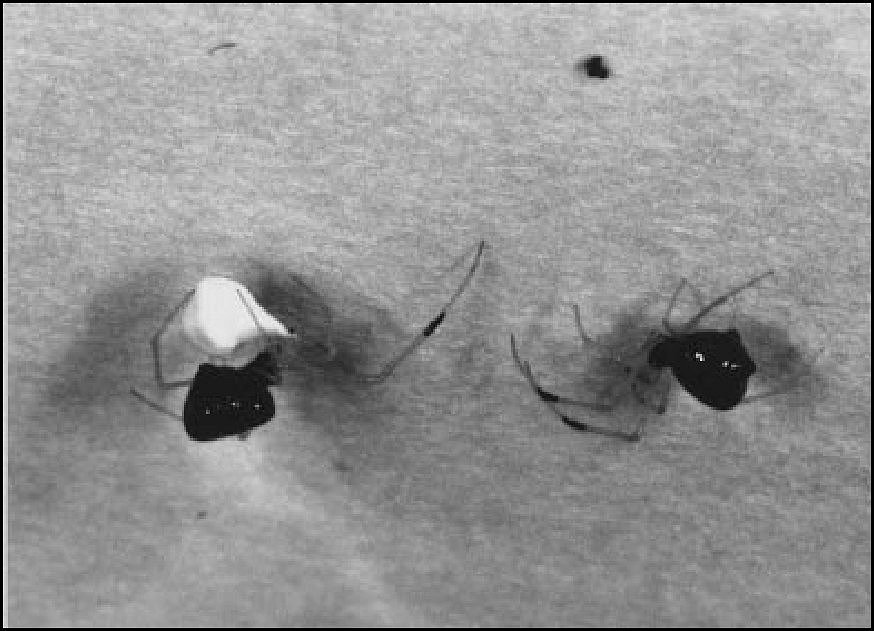

| Fig.42- Argyrodes sp., femelle, pattes

étendues (dessin) |

Fig.43 -

Mâle,

pattes fléchies (dessin) |

Fig.44

- Argyrodes

argyrodes, femelle pattes

étendues. |

| A, abdomen - C, céphalothorax - P, pattes -Pp, palpes. Vues latérales gauches | ||

♦ Des déplacements

très lents et precautionneux pour eviter la stimulation de

l’hôte, lorsque ce dernier est immobile.

♦ Une

grande prestesse dans l'esquive liée à leur

sensibilité tactile, à des réflexes trés

rapides et au fait que lors des vibrations anormales de la toile, les Argyrodes s'en laissent choir

brutalement comme "des goutelettes d'argent", au bout des fils de

rappel que produisent des glandes à soie

ampullacées plus volumineuses que chez les autres Theridiidae (Lopez,1983).

|

|

|

| Fig.45 - Argyrodes cognatus

mâle en

déplacement sur une toile de Cyrtophora.

Seychelles. (© A.Lopez) |

Fig.46 - Argyrodes cognatus

mâle cryptique, pattes

étendues. Mahé

(Seychelles). (© A.Lopez) |

Fig.47 - Argyrodes ululans

mâle

cryptique, pattes étendues, toile d'Anelosimus. Guyane.

(© A.Lopez) |

l |

|

Fig.48 -

Argyrodes sp.,

femelle pattes étendues en position cryptique,

dans une toile de Théridiide.

Pénédo

(Brésil : état Rio de Janeiro,Sept.2007).

(© A.Lopez) |

Pour certains arachnologistes

(Peng & al.,2013

) se basant sur des expérimentations, le

système relationnel

considéré comme kleptoparasitique s'accompagnerait en

fait d'une forme de mutualisme, la coloration corporelle

de l' Argyrodes

(en l'occurence A.fissifrons)

et son éclat argenté étant bénéfique

pour l'hôte (Cyrtophora

unicolor) car sa présence, rappelant la lumière

des étoiles que perçoivent les photorécepteurs d' Insectes, attirerait d'avantage

ces derniers (notamment des

Hétérocères) dans la toile de

l'Aranéide qui, réciproquement, y tolèrerait

l'accés de l'inquilin. Il s'agirait donc d'un exemple de

relation entre deux Arthropodes prédateurs, la coloration d'une

espèce renforçant

pour l'autre les gains alimentaires .

Le kleptoparasitisme est une caractéristique obligatoire des Argyrodes sensu

stricto. En revanche, chez

les autres Argyrodinae, le

genre Rhomphaea

(Fig.49 à 51) bien qu'observé

occasionnellement sur la toile d'autres

Araignées (Cyrtophora

par exemple) mêne une existence indépendante, utilise le

camouflage dans la végétation par ses couleurs ainsi que

son contour anguleux, la forme du corps et les pattes repliées

évoquant une débris de plante (Fig.50,51). Son nom

étrange

dériverait d' une arme de combat des anciens Thraces !

|

||

| Fig. 49 - Rhomphaea

errante

d'après Phil Bendle |

Fig 50- Rhomphaea à l'affut d'après bio-scène.org. | Fig.51 - Rhomphaea nasica se nourrissant d'une proie emmaillotée. D'après H.Dumas |

Elle manifeste a un

comportement prédateur d'attaque,

parfois sophistiqué, avec de la soie visqueuse (Fig.51).

De même, le genre Ariamnes a une vie libre et peut

capturer des Araignées errantes (jeunes, mâles) ou de

petits Diptères (Mycetophilidae)

s'aventurant ou se reposant sur

sa toile, réduite à quelques fils (2 à 7) longs et

grêles, en réseau tridimensionnel fort lâche entre 1

et 2 m au-dessus du sol. Comme le rappelle Eberhard

(1980), tels

sont les cas d'Ariamnes

colubrinus, flagellum

et attenuatus, cette dernière

utilisant même un fil de soie visqueuse extrait des

filières et manipulé avec ses pattes postérieures

pour en envelopper la proie (Fig. ). Curieusement, aux îles

Hawaï, où les Ariamnes, souvent nocturnes et à abdomen

d'allongement varié semblent

abonder, certaines espèces, mènent une vie soit

entièrement libre, soit "mixte" à la fois

kleptoparasitique sur les toiles des Orsonwelles

(Linyphiidae

endémiques d'Hawaï), soit

enfin indépendante

, ce qui prouve que

le kleptoparasitisme peut être

facultatif, contrairement

à plusieurs groupes d'espèces d'Argyrodinae chez lesquels il se

présente comme obligatoire.

Outre le vol de nourriture et en tant

qu'abri, les Argyrodes

utilisent les toiles de leurs hôtes comme

un lieu électif pour la reproduction, à savoir

l'accouplement qui révèle un comportement sexuel

trés particulier impliquant la glande acronale ou clypéale, et la ponte qui

met en jeu des cocons

originaux, partie de

leur industric séricigène.

|

|

|

|

Fig.52

- Argyrodes

argyrodes : cocon

sur une

toile d'Holocnemus.

(Pholcidae), Tunisie

(© A.Lopez)

|

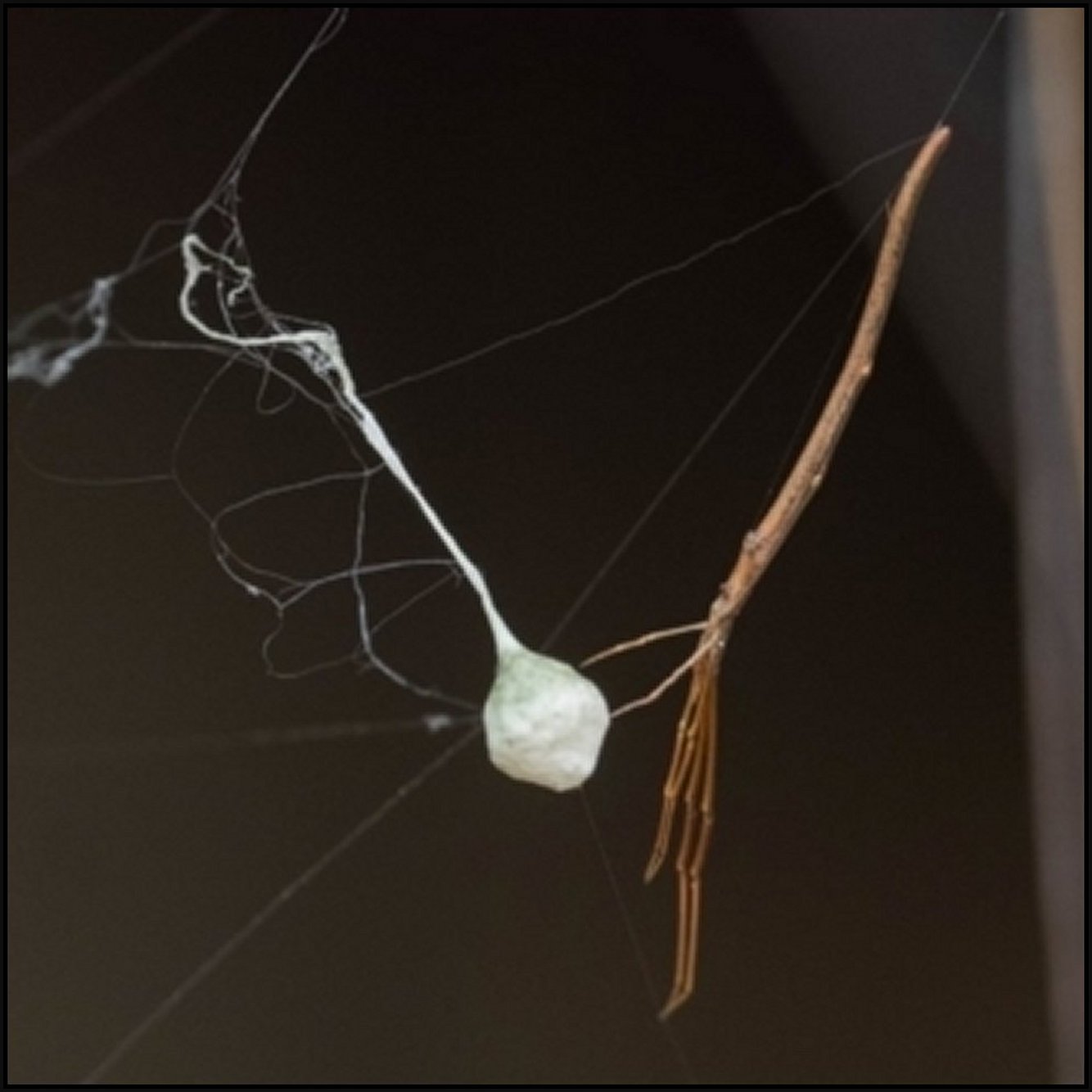

Fig.53 -Cocon

d' Argyrodes argentatus et femelle

sur

une toile d' araignée coloniale, Sri-Lanka.

(© A.Lopez)

|

Fig.54

-Cocon d' Argyrodes sp. (C)

sur une toile de Leucauge argyra (L).

Guadeloupe

(© A.Lopez) |

|

|

|

|

||

| Fig. 55 - Ariamnes

colubrinus, femelle, et son cocon. Sur Internet. |

Fig. 56 - Rhomphaea sp., femelle et son cocon. Sur Internet. |

Fig.

57 -

Neospintharus trigonum, femelle et son cocon.

Sur Internet.

|

Fig. 58 - Spheropistha (melanosoma)

femelle

et son cocon. Sur Internet.. |

|

|

|

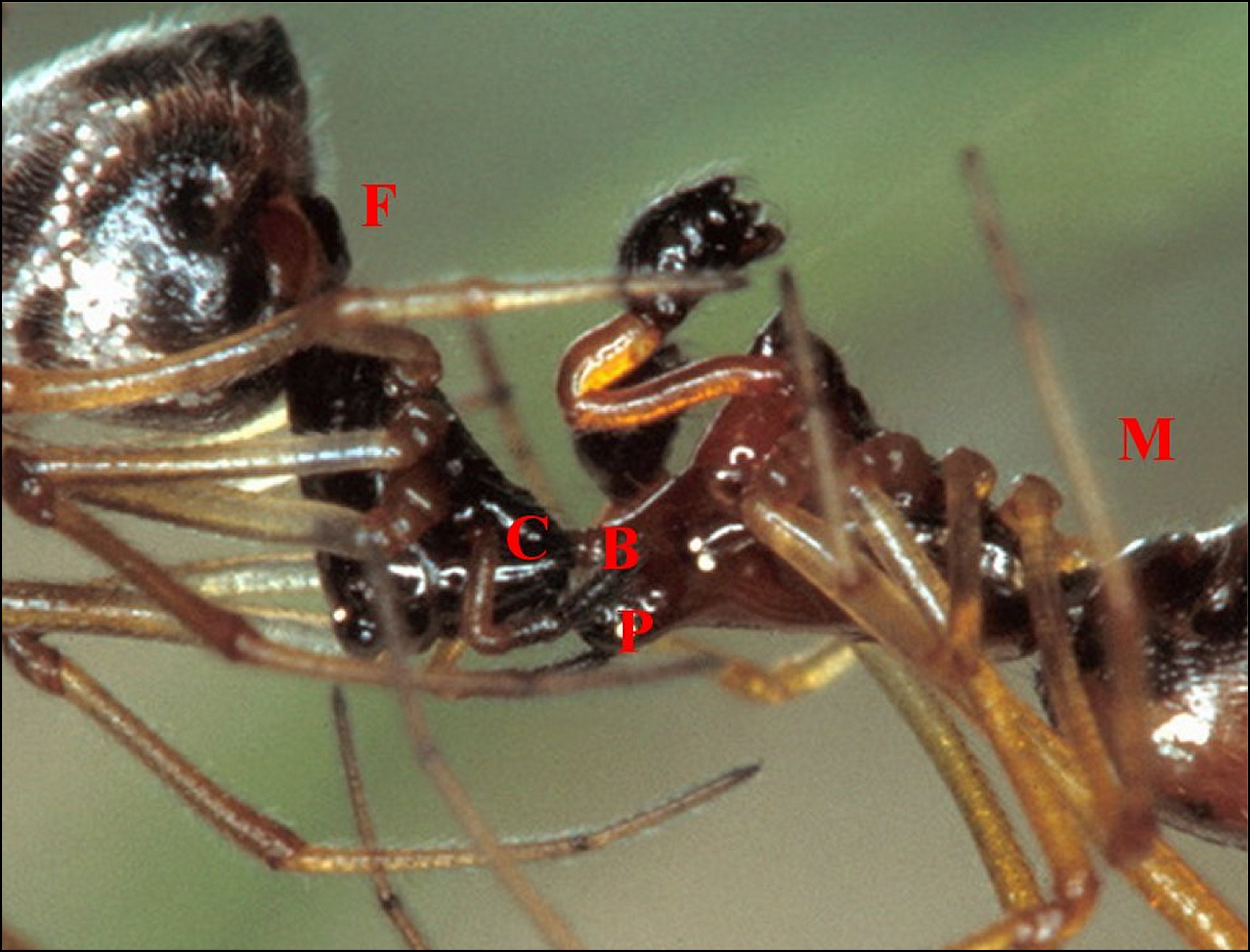

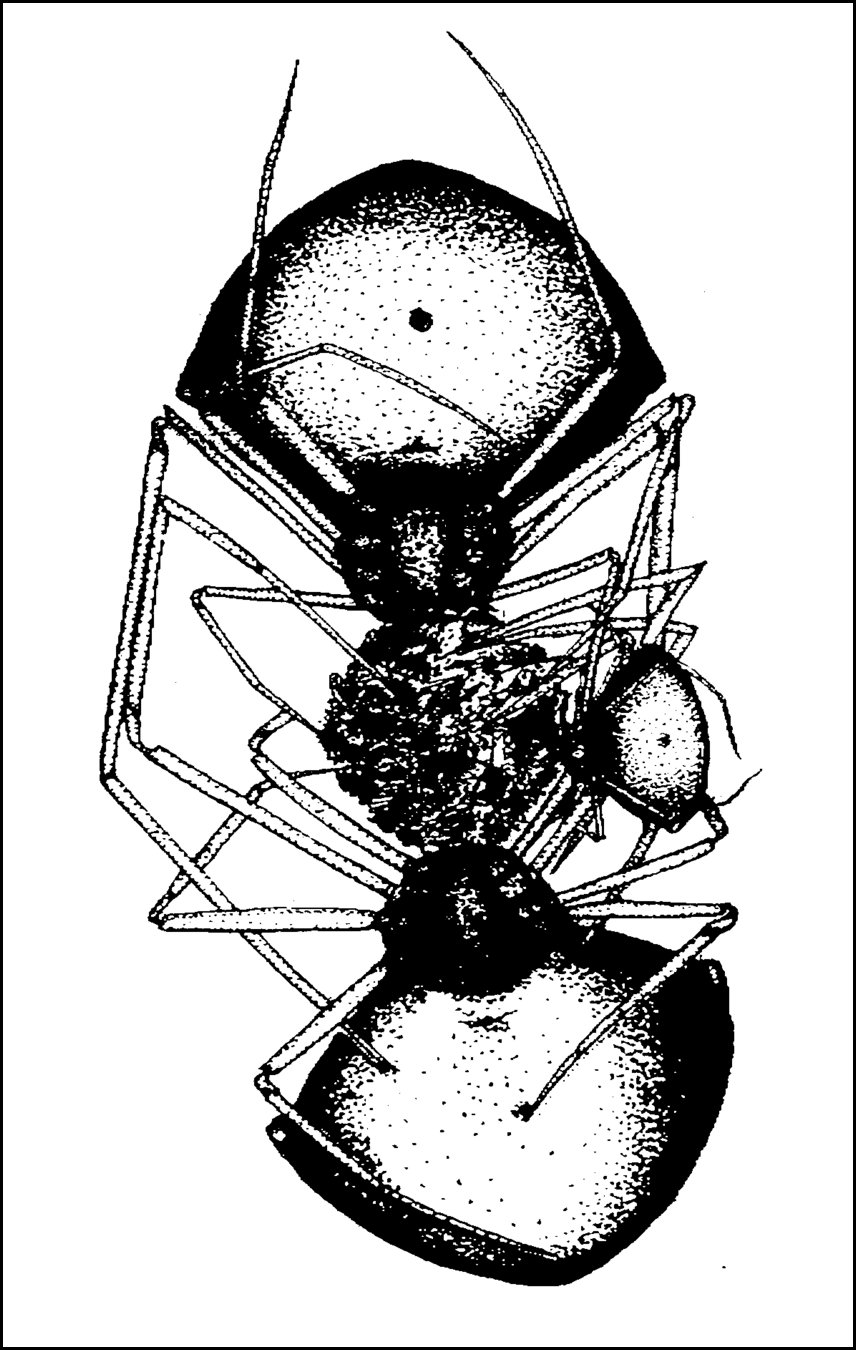

Fig.59-

Argyrodes argyrodes (Cap Vert), accouplement

: étreinte du céphalothorax mâle par la femelle.

(d'après

B.Knoflach, Internet)

|

Fig.

61- Hypomma

bituberculata, accouplement : étreinte

du céphalothorax mâle par la femelle (d'après

Millot, 1968 : fig..520, p. 732 : "une

curieuse

bosse céphalique enserrée dans les

chélicères (femelles)au moment de l'accouplement"

|

| B, bosse frontale - C, chélicères femelles - F, femelle - M, mâle - P, protubérance oculaire . | |

|

| Fig.60 -

Détail de la Fig.59. Mêmes légende et signalisation |

|

|

| Fig.62 - Rhomphaea

rostrata, mâle. Vue latérale gauche totale,

avec le long abdomen vermiforme et le prosoma à clypeus

allongé sub-horizontal (d'après Berland : dessin). |

Fig. 63- Rhomphaea rostrata, mâle. Détail. Vue dorsale inversée du prosoma avec les palpes, leurs bulbes et le long clypeus oblique, sans reliefs (d'après Bartolucci). |

|

|

| Fig.64- Argyrodes argentatus femelle, Sri-Lanka,coupe sagittale de l'abdomen. | Fig. 65- Argyrodes argentatus, femelle, Sri-Lanka, coupe transversale de l'abdomen |

| Ag1,

Ag2, glandes agrégées -Am,

glande ampullacée - c,

glandes aciniformes - Cp,

céphalothorax - Cr, cœur -

Di, diverticule intestinal - F, filière - G, orifice

génital - M, muscle -Ov, ovaires - P, pédicule - Pr,

glandes

piriformes.T, tégument (en partie décollé).

Flèches jaunes : cellules à guanine (C.H.© A.Lopez) |

|

|

|

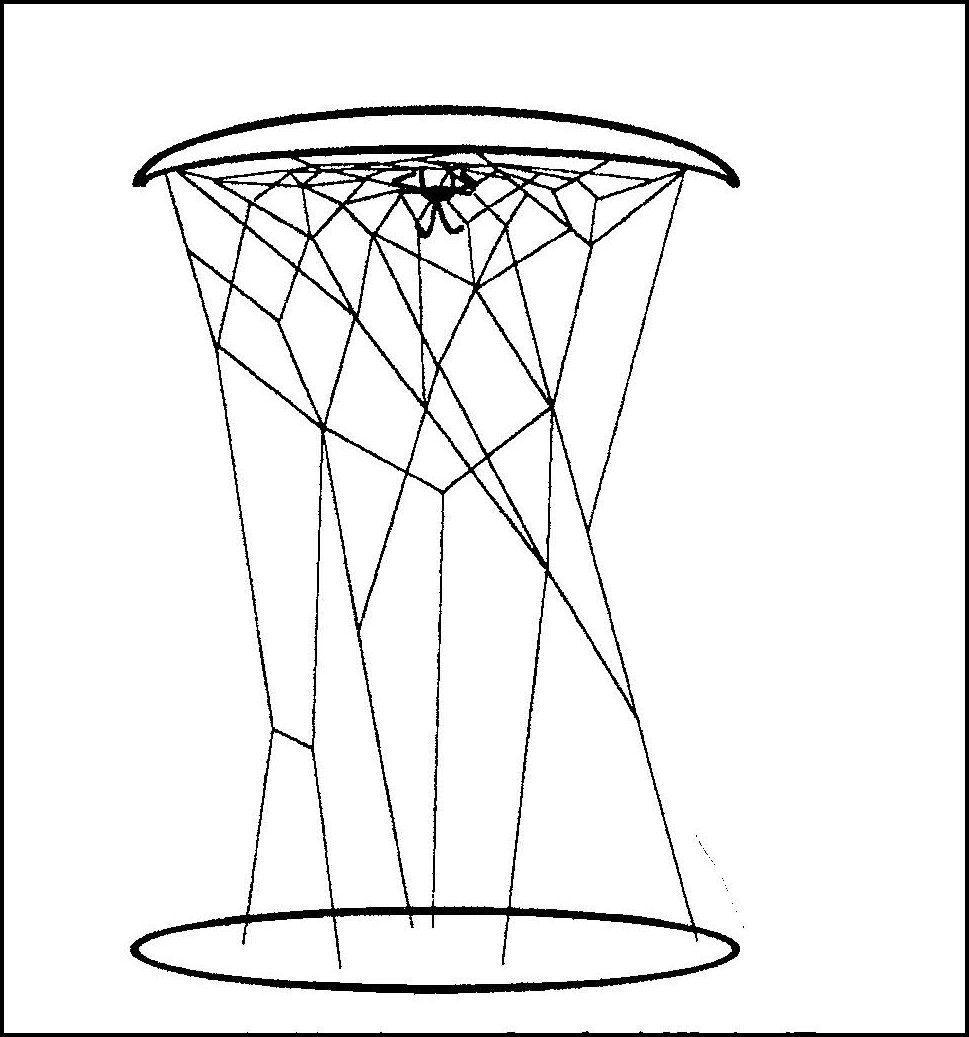

Fig.

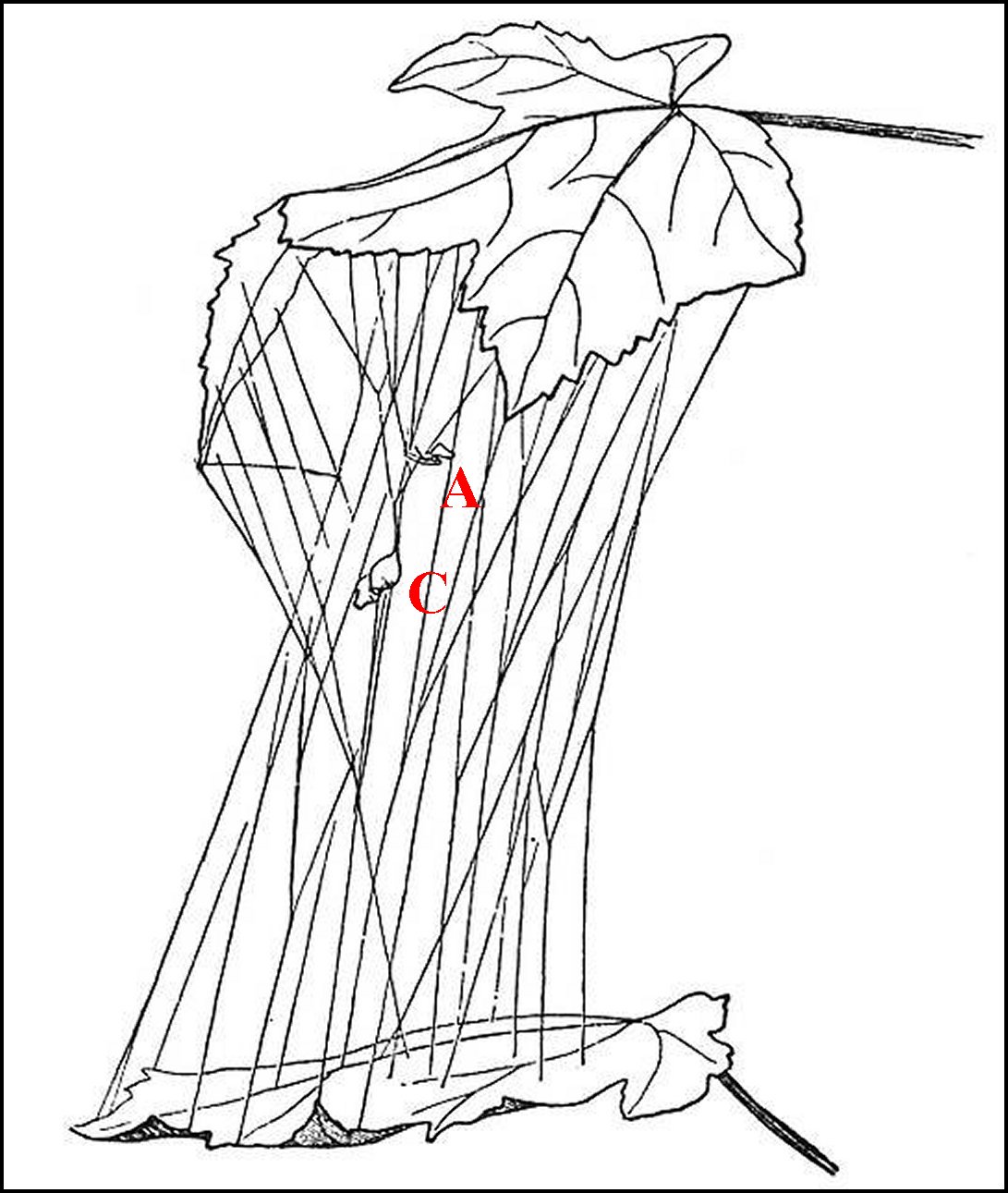

66 - Toile Neospintharus

trigonum tissée sur un érable

D'après "The Common Spiders of the United States". Ginn & Company. Boston. 1902 |

| A, araignée - C, deux cocons |

|

|

|

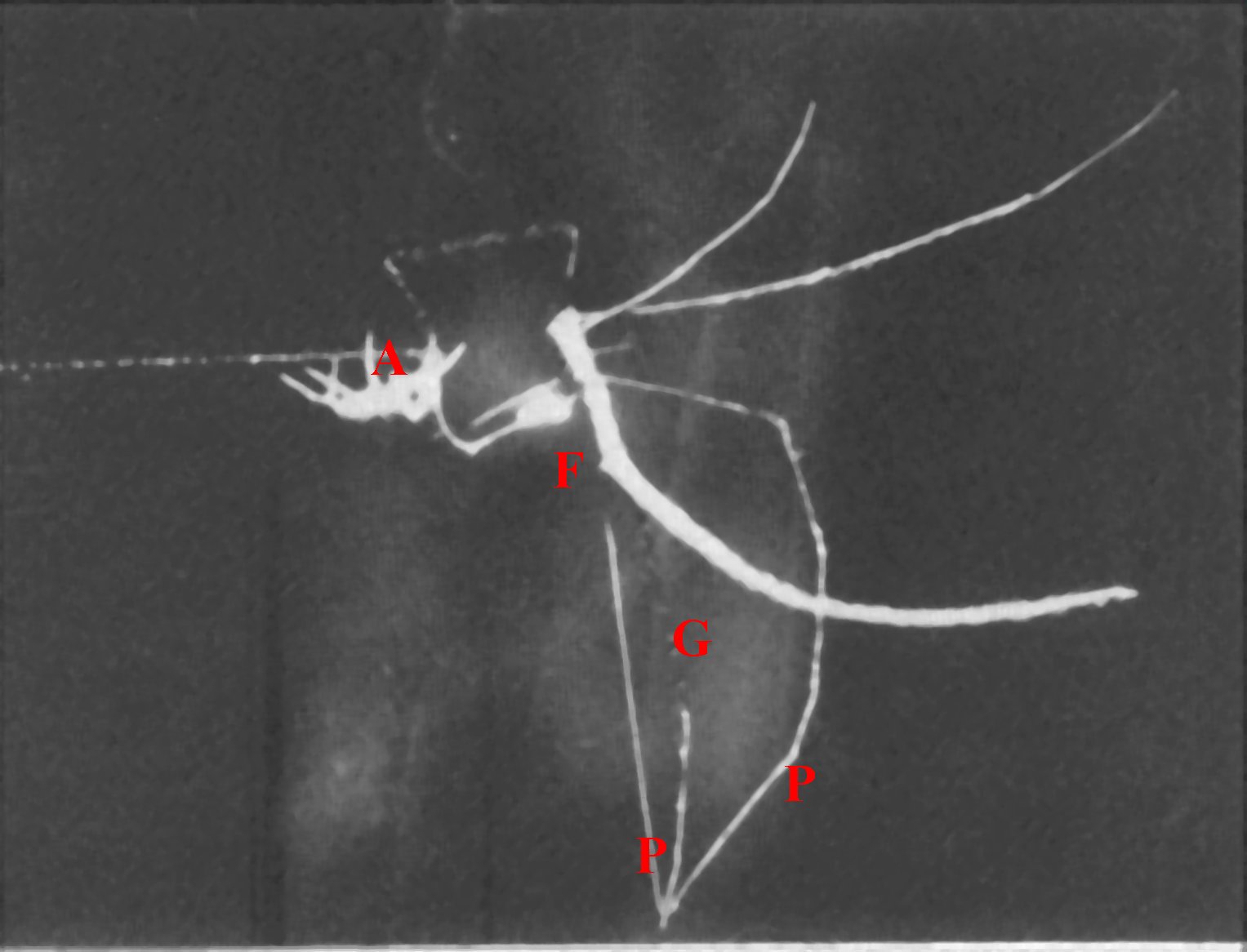

| Fig. 67- Rhomphaea

sp. s'approchant d'une autre araignée pour projeter sur

elle son filet en trapèze de soie gluante (d'après

Whitehouse, 1987) |

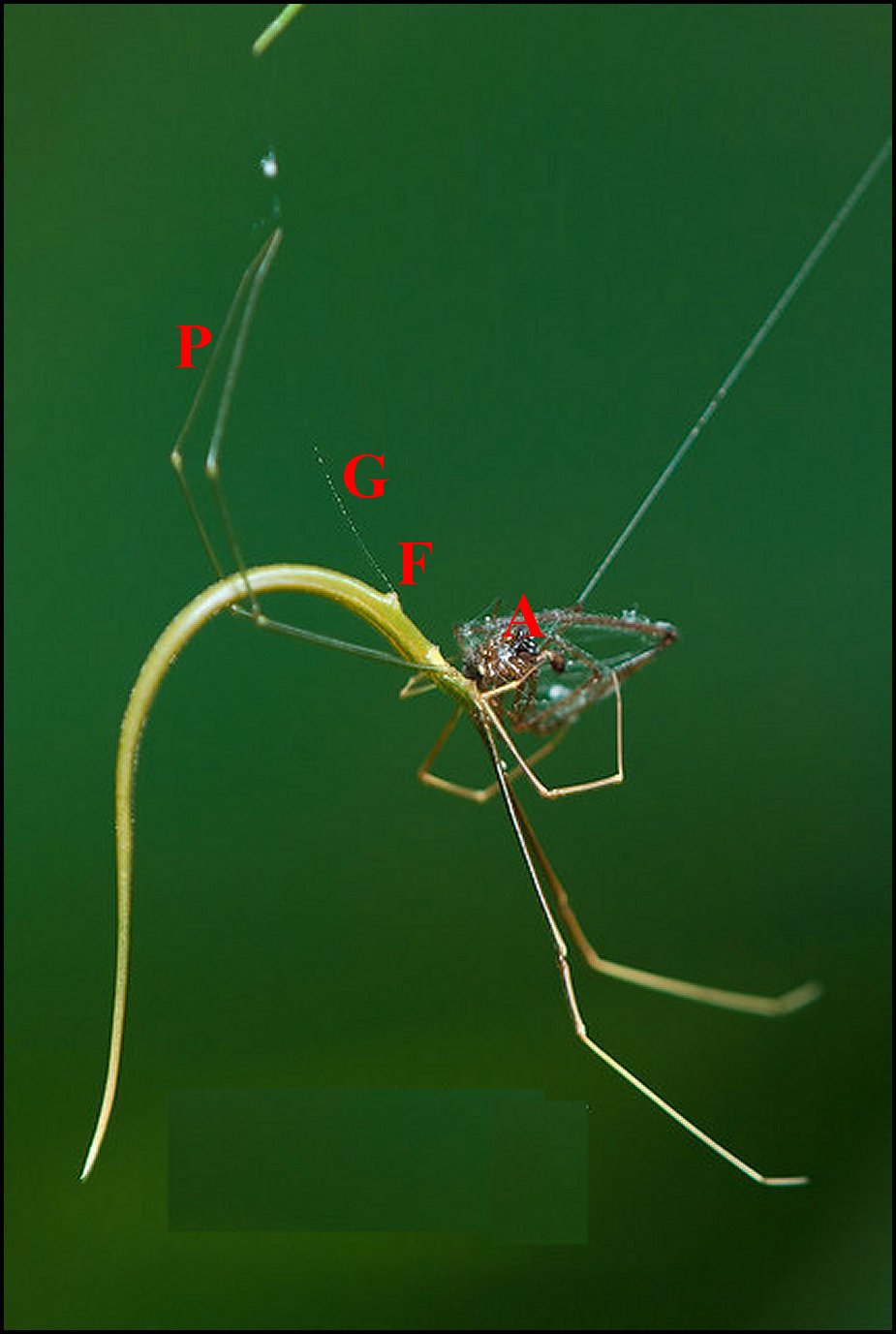

Fig. 68 -Ariamnes

attenuatus , femelle sur sa toile rudimentaire

étirant avec ses pattes postérieures un fil gluant

qu'elle projetera sur une petite araignée pour la capturer (D'après une mauvaise photographie d' Eberhard, 1979) |

Fig. 69- Ariamnes

flagellum, femelle dévorant sa proie qu'elle vient

d'engluer avec les pattes postérieures

(D'aprèsNicky Bay)

|

| A,

araignée-proie - F, filières - G, fils gluants - P,

pattes postérieures. |

||

|

|

|

| Fig. 70 -"

Argyrodes"

flavipes, toile tridimensionnelle tendue entre deux feuilles (schéma) |

Fig.71- Fig. "Argyrodes"

flavipes. Deux femelles,

dont une avec son cocon, sous la feuille supérieure (photo) |

Fig. 72

-

"Argyrodes"

flavipes. Deux femelles

et un jeune se nourrissant en commun (schéma) |

| D'après Whitehouse & Jackson

(1998) |

Eberhard, W., 1979 - Argyrodes

attenuatus (Theridiidae): A web

that is not a snare. Psyche:

A

Journal of Entomology 86 (4), p. 407-414.

Gillespie R.G.

& M.A.Rivera,

2007.

- Free-living spiders of the

genus Ariamnes (Araneae,

Theridiidae) in Hawaii.

Journal of Arachnology,

April 2007, 35(1),

p.11-37.

Whitehouse,

M.E.A, 1987 - Spider eat spider: The predatory behavior of Rhomphaea

sp. from New Zealand. Journal

of Arachnology, 15, p. 355-362.