Mâle au-dessus de la femelle.

Voir aussi Fig.6 dans

Araign%E9es_et_allomones.html

#Fig.6_-

D'après A.Lopez, 1998.

|

Mastophora

ANATOMIE ET COMPORTEMENT DES ARAIGNEES : VINGT-CINQ ANS DE RECHERCHES Par André LOPEZ, auteur (version 2023) |

| Les Mastophora sont des Araignées Araneidae

propres au Nouveau Monde, d'aspect et comportement

"fantastiques", ne tissant pas de toile orbiculaire mais en revanche

produisant des "globules" visqueux qu'elles manipulent comme les

gauchos leurs "bolas" pour y engluer les proies, exclusivement de

petits Diptères et surtout, des Papillons

Hétérocères mâles. L'attraction de ces

derniers par Mastophora

est sans nul doute liée à un tissu abdominal endocrinoïde

extraordinaire qu'a découvert et nommé

A.Lopez, tissu que les arachnologistes anglophones et hispanophones

semblent avoir ignoré

dans leurs publications concernant un genre

autochtone. ! Un lien avec cet article a néanmoins pu être établi (jusqu'à quand !) depuis https://en.wikipedia.org/wiki/Mastophora_(spider) |

The Mastophora are Araneid Spiders specific to the New

World, of "fantastic" appearance and behavior, not weaving an orbicular

web but on the other hand producing viscous "globules" which they

manipulate like the gauchos their "bolas" to stick the prey, exclusively small Diptera and especially male

Heterocera Moths. The attraction of the latter by Mastophora is

undoubtedly linked to an extraordinary endocrinoid abdominal tissue

discovered and named by A. Lopez, a tissue that the english and

spanish speaking arachnologists seem to

have ignored in their publications concerning a genus that is

nevertheless autochthonous.

|

|

Couleurs

conventionnelles :

En noir et italiques, termes anatomiques ; en violet,,

noms

génériques et spécifiques ; en vert, noms de

familles et sous-familles ; en

orange,, parties

les plus importantes

et résumés ; en bleu,

liens divers

|

|

Abréviations

conventionnelles :

M.E.B. : (photographie en) microscopie électronique à balayage M.E.T. :

(photographie en) microscopie

électronique à transmission

C.H. : coupe histologique

(microscopie photonique)

|

1- Introduction

2- Description

3- Comportement

4- Anatomie

interne

4-1- Glandes à venin

4-2- Glandes gnathocoxales

4-3- Diverticules intestinaux

4-4- Glandes

tégumentaires

4-5- Palpe mâle

4-6- Appareil génital

(abdomen)

4-7- Appareil

séricigène

4-7-a-

Glandes ampullacées

4-7-b-

Glandes piriformes

4-7-c- Glandes aciniformes

4-7-d- Glandes agrégées

4-7-e- Glandes flagelliformes

4-7-f-Glandes tubuliformes

4-8- Tissu folliculaire

endocrinoïde abdominal

4-8-a - Histologie

4-8-b - Ultrastructure

5 - Commentaires

5-1-Considérations

anatomo-physiologiques

5 -1-a

- Appareil génital

5-1-b - Appareil séricigène

5-1-c

- Tube digestif

5-1-d - Tissu

folliculaire endocrinoïde abdominal

5-1-d-a

- Rapports avec la glande de mue

5-1-e-b - Hypothèses

fonctionnelles

5-2 -

Considérations phylogéniques

Créé

par Holmberg

(1876) le

genre Mastophora est

un groupement

d' Araignées Aranéomorphes de la famille des Araneidae.

Appelé aussi Glyptocranium et

Agathostichus

par Simon

(1895,1897), il est placé aujourd’hui

dans la sous-famille des Cyrtarachninae,

y formant la tribu

des Mastophorini, avec

les

genres Cladomelea,

Acantharachne

(Afrique)

et Ordgarius

(Australie,Océanie).

Au

point vue biochimique

et éthologique, il fait partie du groupe étrange des Araignées à

allomones

En ce qui concerne la distribution, toutes

les espèces du

genre Mastophora se

rencontrent exclusivement en

Amérique tempérée et surtout tropicale.

Au point de vue étymologique et par

allusion à la forme des excroissances

somatiques, le nom "Mastophora" pourrait avoir

été construit à partir du grec ancien

: ''mastós''

(« mamelle, sein

») et φορός,

phoros

(« porteur »)

L'anatomie

et le

comportement des Mastophorini offrent

des

particularités uniques dans

l'ordre des Araignées, peut être même

dans le monde

animal tout entier.

Comme

les autres Mastophorini, les Mastophora se

singularisent par un corps trapu et

des pattes épineuses.

Le

céphalothorax

montre de curieuses protubérances

dorsales, soit une paire de

«cornes

occipitales» plus ou moins bifurquées (Fig.1a,5,6), soit

des files de pointes

acérées. Leur abdomen

est globuleux, avec des bosses

dorso-latérales parfois très saillantes et des

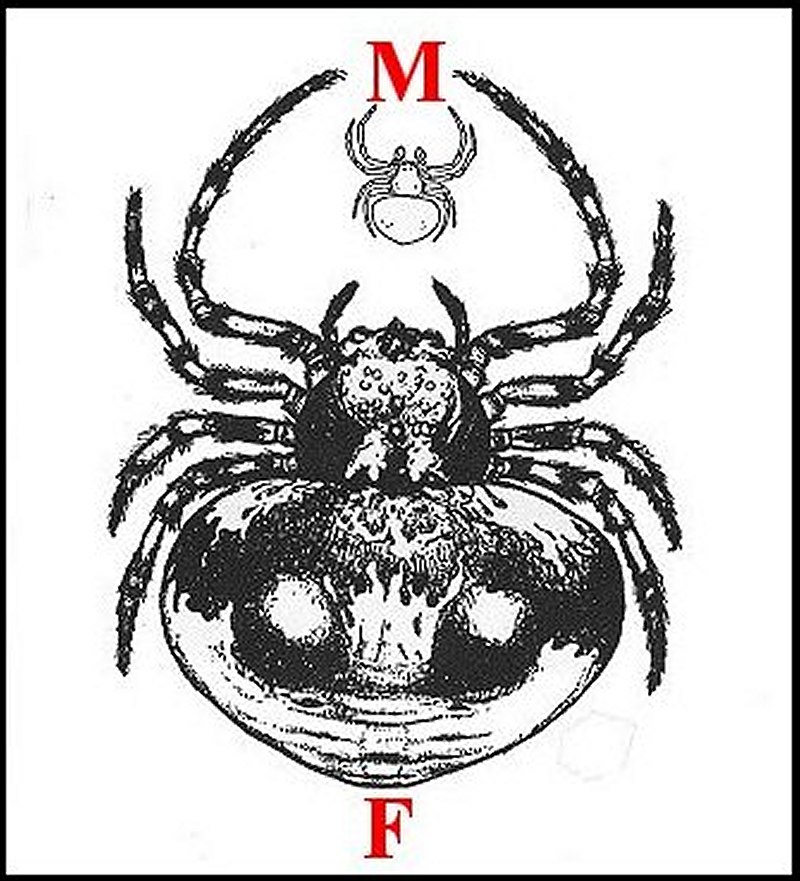

teintes cryptiques. Le dimorphisme

sexuel est

considérable (mâles

"pygmées") (Fig.1b)

|

|

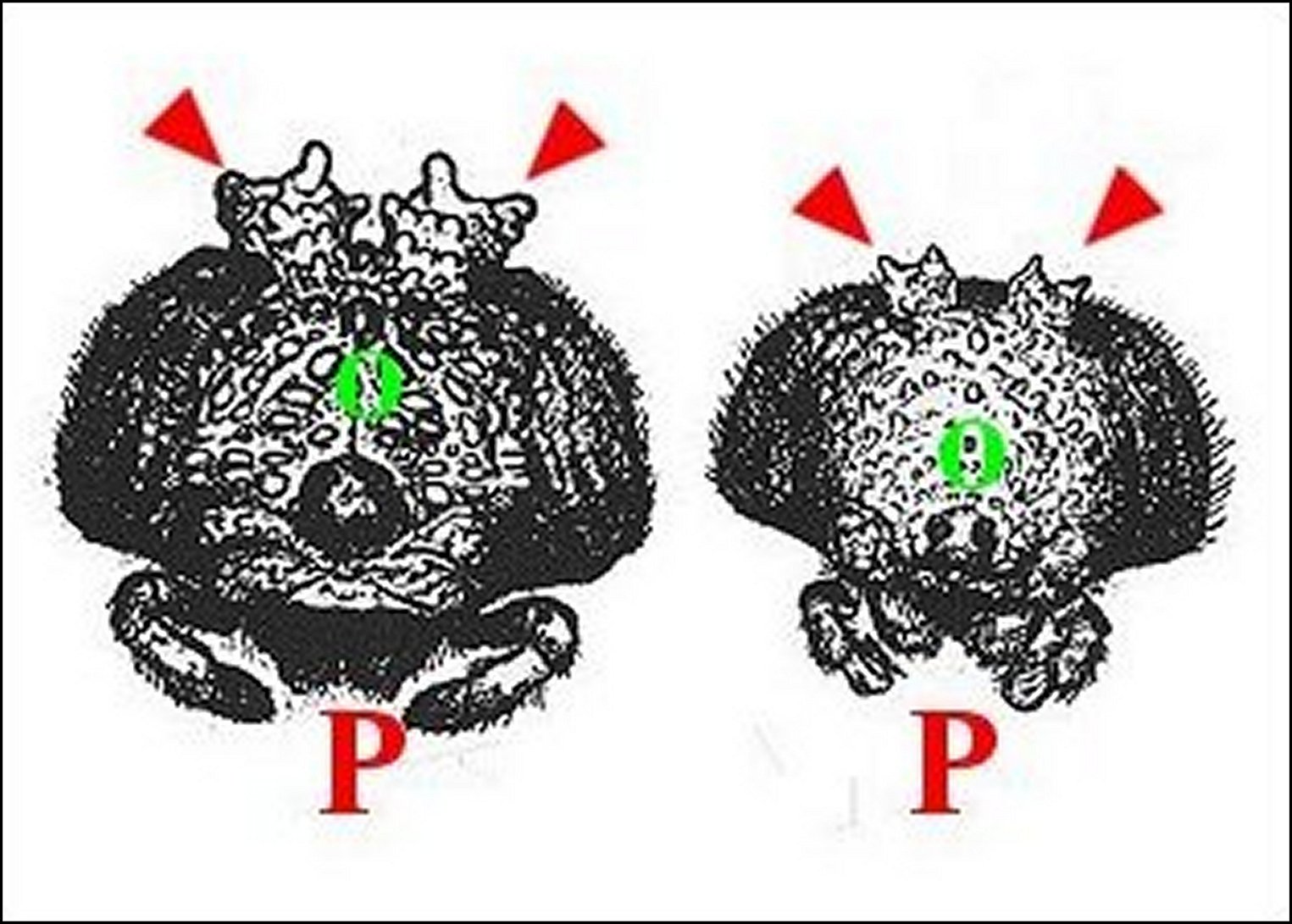

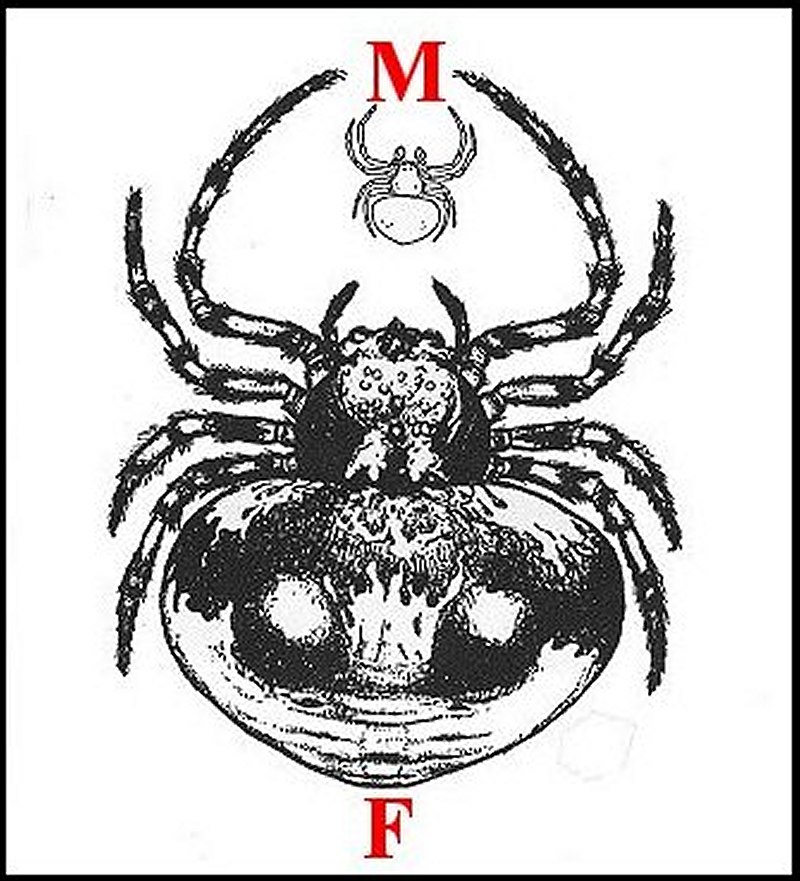

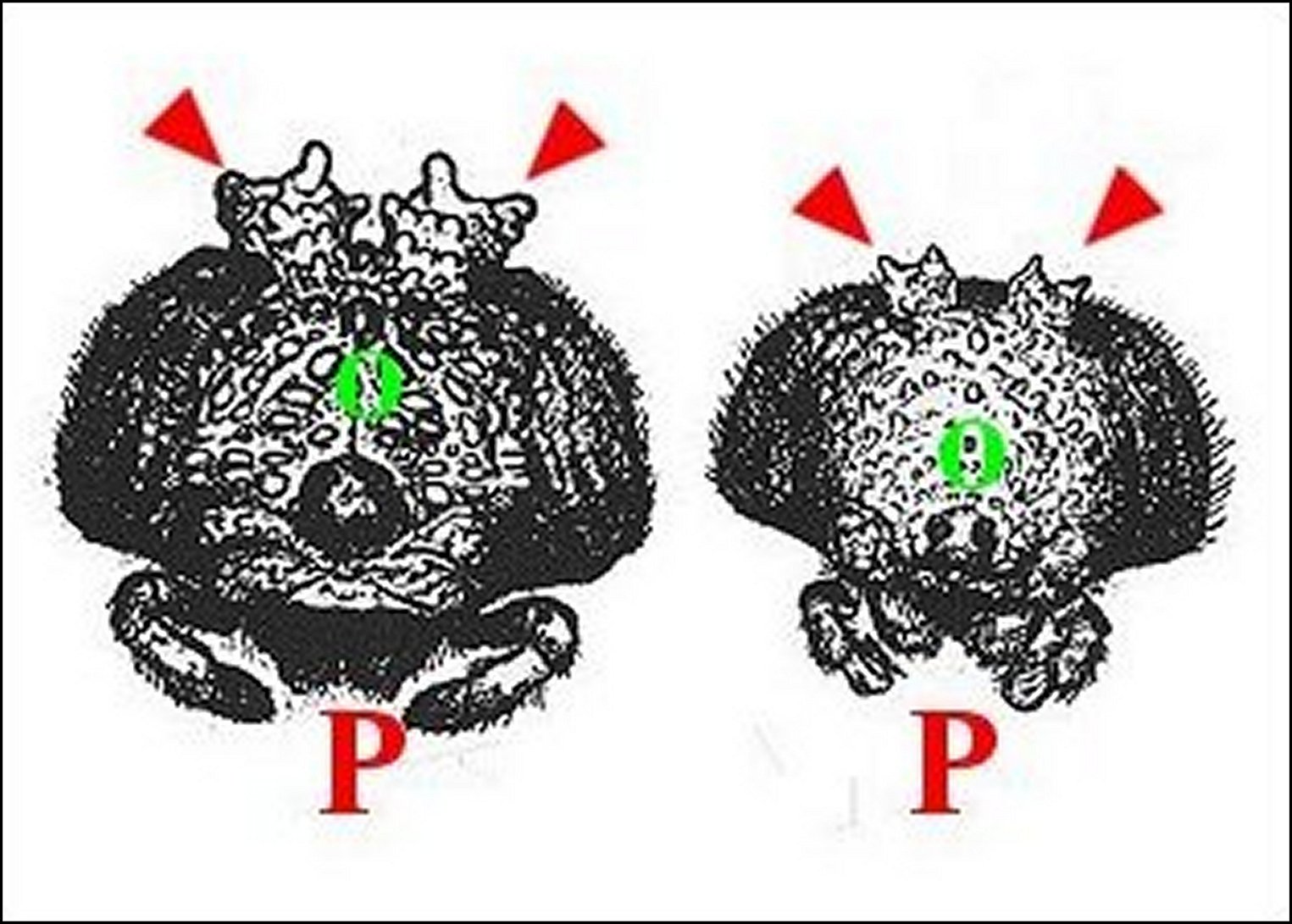

| Fig. 1 a - Mastophora cornigera, à gauche et M.bisaccata, à droite : céphalothorax de femelles vus de face. | Fig.

1 b - Mastophora bisaccata, couple. Mâle au-dessus de la femelle. Voir aussi Fig.6 dans Araign%E9es_et_allomones.html #Fig.6_- |

| F,

femelle - M, mâle nain - O,

yeux -

P, pédipalpes.

Flèches : "cornes". D'après A.Lopez, 1998. |

Les Mastophora immatures

et les mâles subadultes capturent

uniquement des Diptères Nématocères Psychodidae (Yeargan

& Quate, 1996,1997)

et

les femelles, des Papillons

Hétérocères (Gertsch,1947;

Stowe,1986).

Tous ces

Insectes sont des mâles que

l'araignée attire en

émettant des

substances volatiles odorantes qui

simulent les phéromones sexuelles

de leurs femelles et font donc partie des allomones. Pour

cela, les femelles ne tissent pas de toile

orbiculaire mais un simple fil horizontal de suspension (Fig.3, 4) et

un "bola"

pendant (Fig.2,3), ce dernier ainsi

nommé car évoquant le

dispositif de capture

du bétail utilisé par les gauchos sud-américains pour entraver ses pattes.

Il est homologue de la spirale

adhésive des

Araignées orbitèles et

correspond donc bien à un "fil de capture gluant". Il se compose

d'un

fil vertical et d'un globule visqueux dont l' adhésivité,

le caractère

extensible et la richesse en eau sont extrêmes (Eberhard,1980) mais

qui se dessèchent rapidement pour perdre leurs

propriétés, ce qui expliquerait

que l' Araignée les ingère et les reconfectionne toutes

les 15 à 30 minutes.

Mastophora

manipule

le bola avec sa deuxième paire

de pattes (PII) en lui

imprimant un

mouvement de

rotation (Fig.3) et englue

à la volée les proies qu'elle

a attirées, le globule

adhérant au tégument des Lépidoptères malgré

la couverture d'écailles protectrices (Fig.4). Elle les hale

ensuite avec le

fil ou descend vers elles, les

saisit entre les pattes, les paralyse

avec

ses chélicères

et

les enveloppe enfin de soie avant de les consommer.

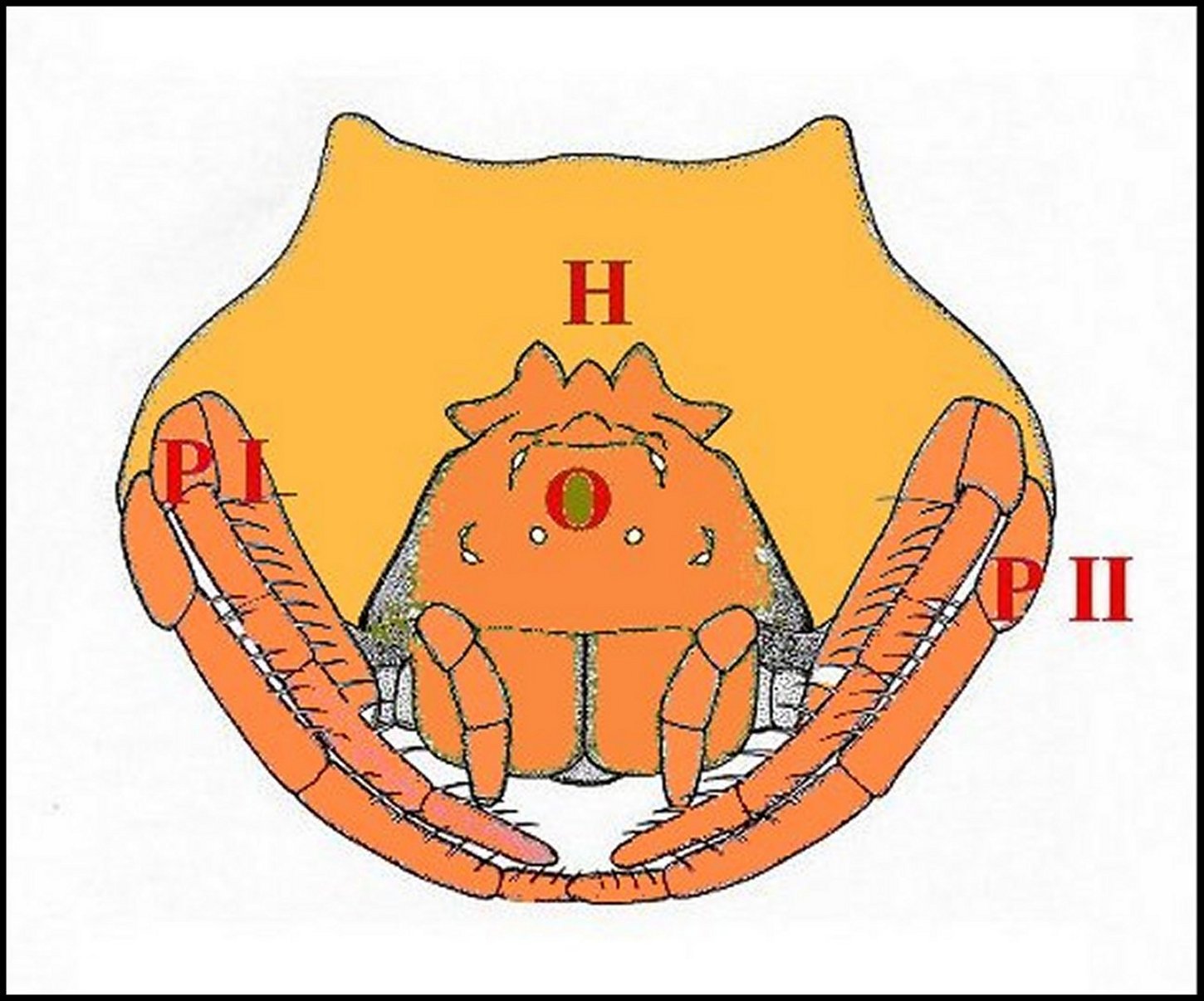

Les jeunes Mastophoras des deux sexes sorties du cocon et les mâles émettant une "odeur" attractive pour les Diptères Nématocères, saisiraient directement ces derniers avec leurs deux premières paires de pattes, PI et PII, garnies de "herses" d' "épines" (Fig.5) sans utiliser de bolas (Eberhard,1980) ou en confectionnant des "miniatures" (Stowe,1986) , ce qui reste à démontrer.

|

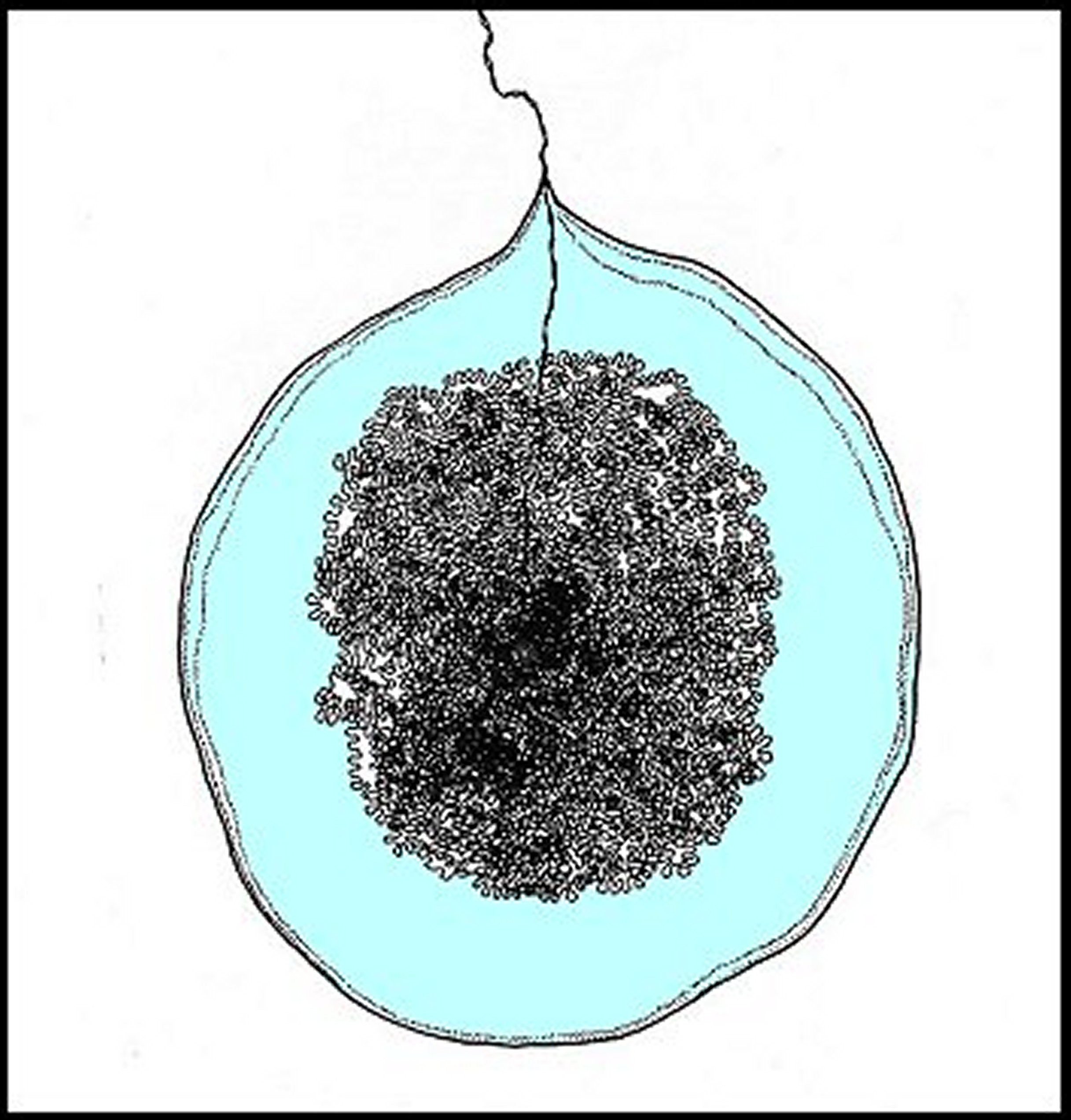

| Fig. 2 - Bola montrant le fil de suspension, pelotonné en son centre, et la glue qui l'entoure. |

|

|

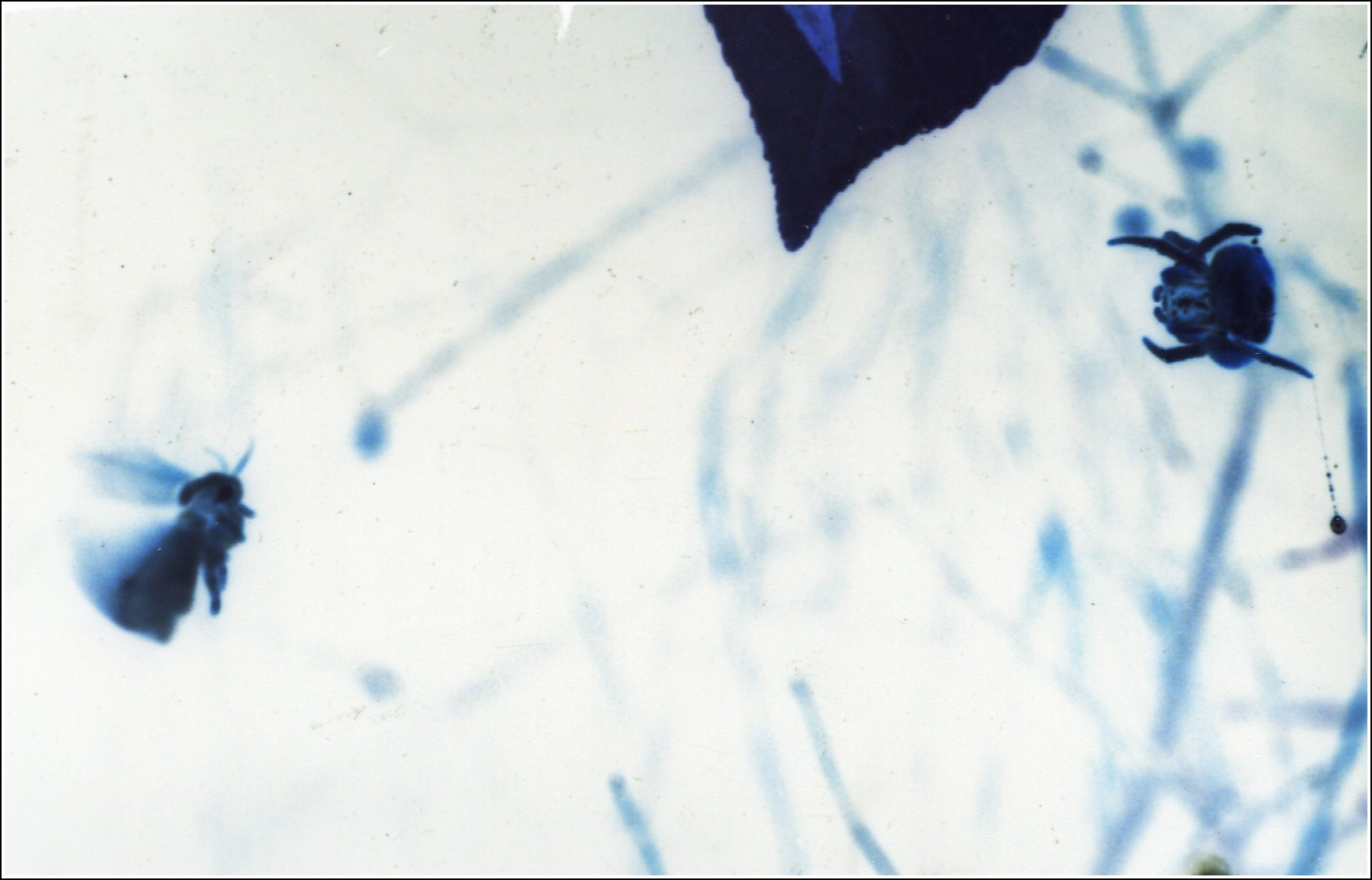

| Fig.3a

- Mastophora bisaccata femelle

tenant son bola avec

une patte (à droite) et attirant un

Hétérocère mâle (à gauche). Floride. D'après une diapositive. |

Fig.3b - Les mêmes. Image négative |

|

|

Fig.4

- Mastophora bisaccata,

même femelle, venant de

capturer

l'Hétérocère mâle qui s'est englué

sur le bola.

|

|

D'après

une diapositive.

|

|

|

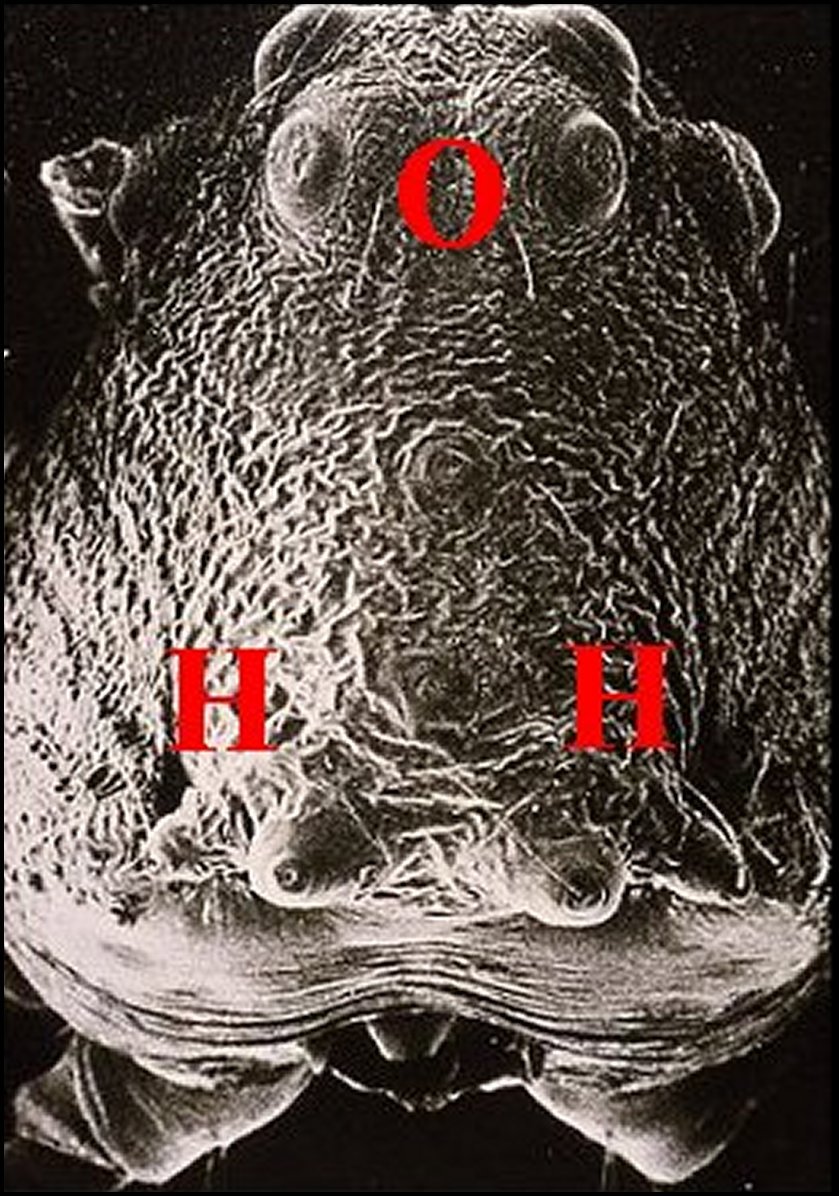

| Fig.5 - Mastophora immature, vue de face : céphalothorax avec ses cornes, pattes I et II, abdomen avec ses bosses à l'arrière plan . | Fig.6 - Mastophora cornigera , mâle : vue dorsale de la carapace montrant les deux protubérances postérieures ou "cornes" (H). |

| H, "cornes" - O, région oculaire- PI et PII, pattes hérissées de soies. Dessin. | 0, région oculaire (©A.Lopez, M.E.B.) |

Comme pour celle de Kaira

(1986,1998, 2001),

rivale de Mastophora

en

"extravagance" structurale et éthologique, Lopez (1985a,1985b) a effectué sa toute

première étude jamais effectuée

au microscope en

Arachnologie. Ses

recherches, de

nature histologique,

ont porté sur Mastophora

cornigera, M.

bisaccata (Mastophoreae)

et, à titre comparatif, sur Celaenia excavata (Celaenieae)

de Nouvelle-Zélande

ainsi que Poecilopachys australasia,

d'

Australie, autres Cyrtarachninae.

Il est

à préciser ici que les

deux premiers

taxons, provenant des

États-Unis (Californie, Floride) où

l’ Américain Stowe

les avait récoltés sans mesurer l’importance

réelle de ce matériel , étaient

représentés par des exemplaires à divers stades

évolutifs, y

compris des jeunes

femelles et tous les

mâles mûrs sortis depuis peu du cocon (M.bisaccata).

Les études microscopiques

de l'auteur français

ont

révélé,

comme chez Kaira, d’étonnantes

structures internes en rapport avec le comportement hors normes des

taxons

concernés, cela au grand dam des arachnologistes

Américains, Stowe inclus, qui

ont

préféré les occulter totalement dans

leur littérature. Selon toute vraisemblance, ces

« scientifiques » US

ont

du même

faire pression sur

« Wikipédia » puis sur

« Free

Wiki »,

où les deux articles correspondants ont

été

stérilisés sans vergogne, tant ils faisaient

ombrage à leurs versions anglo-américaines. En

ce qui

concerne le présent

article sur Mastophora

récupéré avant destruction totale, il

suffit de le comparer avec "Wiki" en utilisant, comme

déjà évoqué sous le titre, les deux liens

suivants,

l'un vers le texte françisé de cette "Encyclopédie" et l'autre vers

l'anglais :

https://en.wikipedia.org/wiki/Mastophora_(spider)l

Elles

montrent un corps allongé et

sacciforme reposant sur le syncérébron

(Fig.11). Il est

formé par un épithélium

sécréteur simple et par une tunique musculaire

contractile à fibres

striées (Fig.11). Le canal

excréteur est dépourvu de toute

différenciation

particulière.

Ces glandes "maxillaires" ou

« salivaires », logées dans les

gnathocoxae, ne

présentent qu’un seul

type de corps

sécréteurs tubulo-acinoïdes, y compris

chez le mâle (Fig.7). Il n'existe donc pas de dimorphisme

sexuel des glandes gnathocoxales contrairement à ce que l'on observe

chez d'autres Araneidae, Kaira alba

comprise.

|

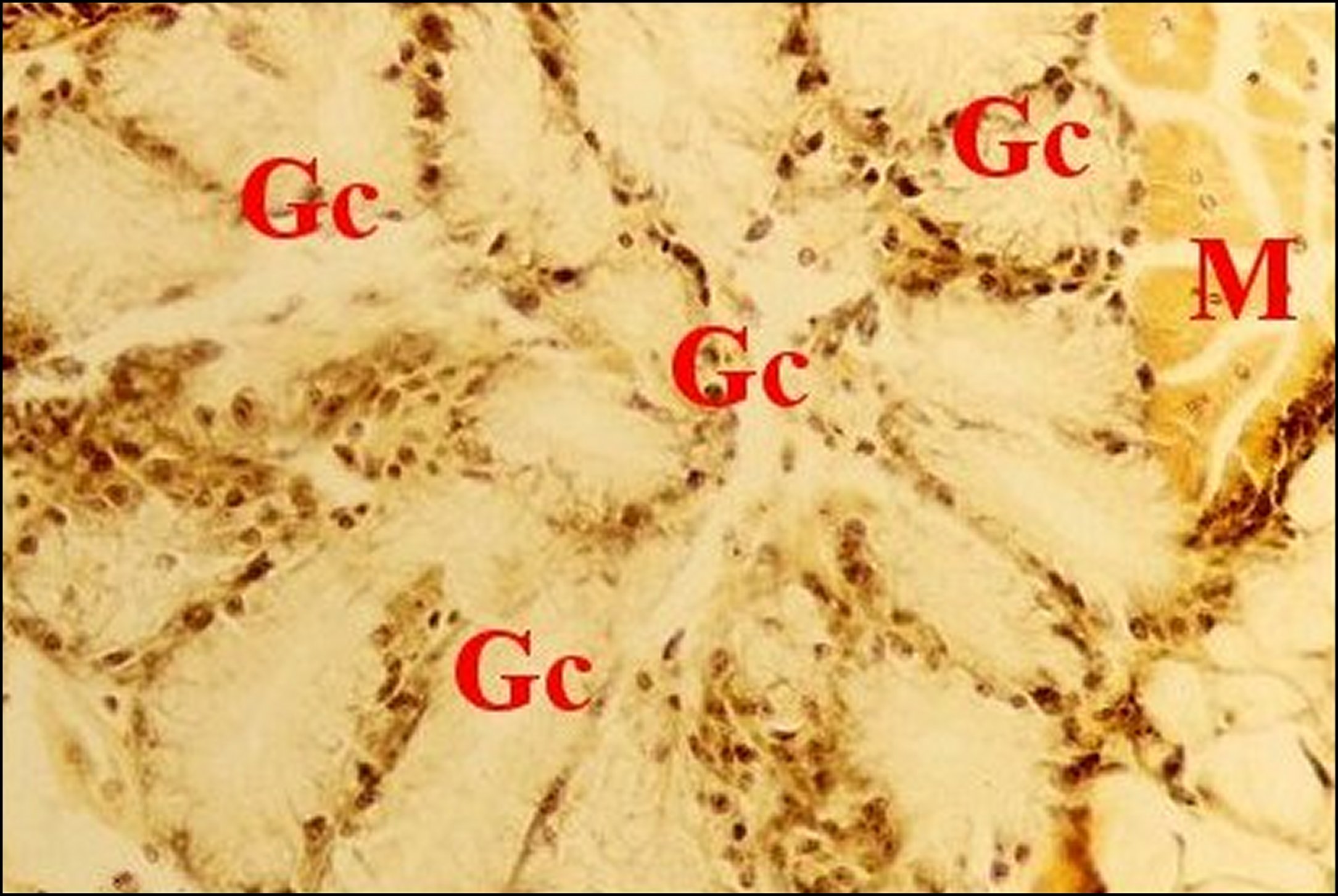

| Fig.7 - Mastophora mâle : coupe histologique de gnathocoxa. |

|

Les

glandes "salivaires" sont toutes "classiques" (Gc). M,

muscles .Comparer avec la Fig.39, Kaira mâle

(©A.Lopez,C.H.).

|

L’intestin

moyen de Mastophora émet

des diverticules

thoracentériques

développés :

expansions latérales,

s’engageant dans les coxae des pattes ambulatoires et surtout,

diverticules du

plan supérieur. Ces

derniers offrent la particularité

singulière de

pénétrer

dans les «cornes» dorsales (Fig.1,5,6), en

occupent la majeure partie (8 à12),

surmontent le cerveau ou syncérébron

(Fig.10,11) et

entrent en contact avec

des muscles striés prosomatiques,

aussi bien chez les femelles

immatures (Fig.10 à

12)

que chez les adultes (Fig.32, Fig.33) et les mâles (Fig. 8,9).

Comme

les diverticules

intra-abdominaux du

chylentéron (intestin), ils comportent à leur surface des

cellules particulières,

décrites pour la première fois par Millot (1931) chez

d’autres Araignées : les

gua(ni)nocytes ou cellules à guanine,

ainsi nommées car

elles contiennent cette

substance, un produit

d’excrétion

cristallin

biréfringent, s’éclairant donc en lumière

polarisée (Fig.9, Fig.33) et qui apparaît

très blanc dans les images négatives. Un sinus

sanguin sépare les

diverticules du tégument dont l’épithélium aplati,

sans différenciation

glandulaire, est recouvert d’une épaisse cuticule verruqueuse

ininterrompue.

|

|

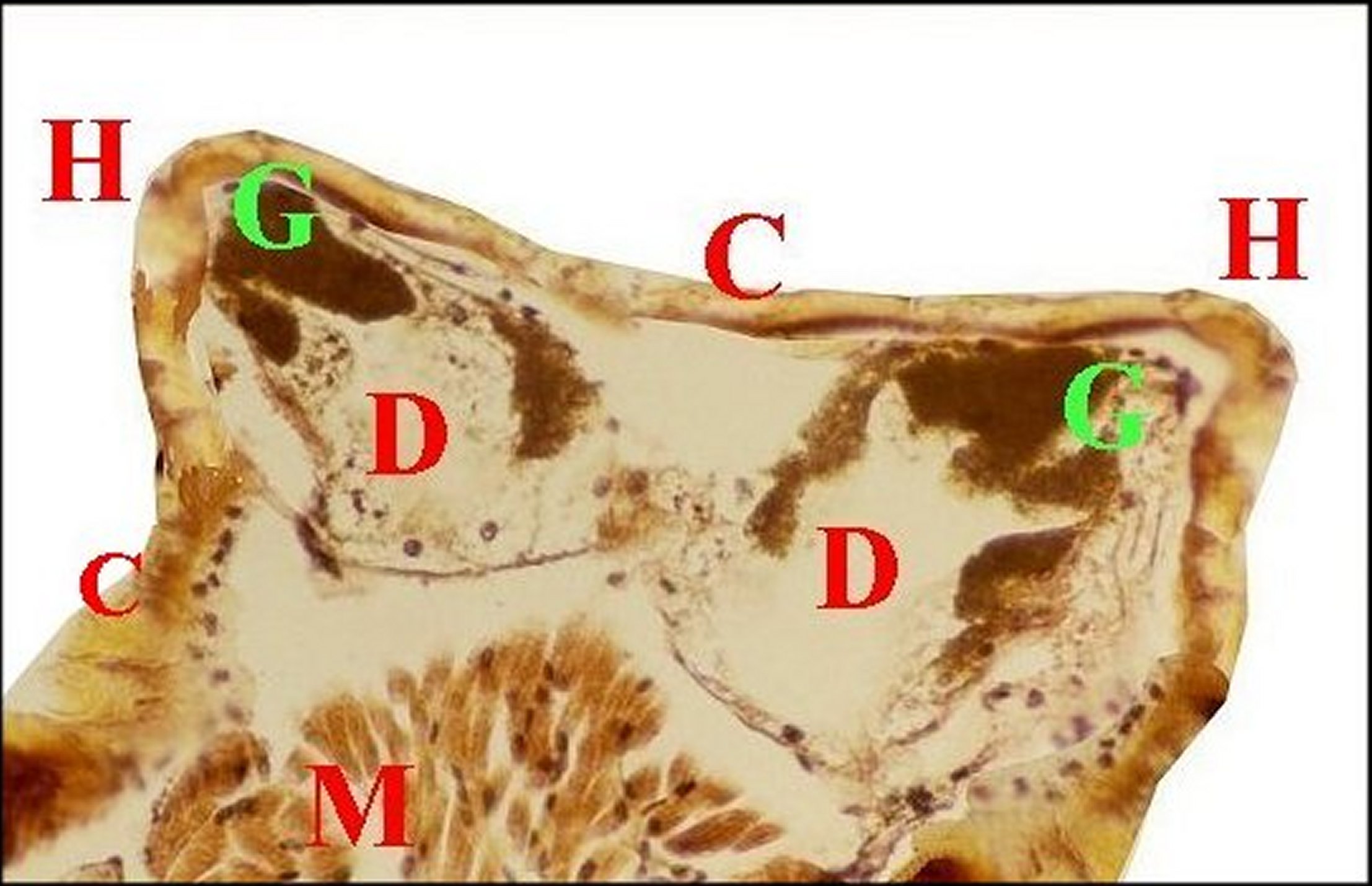

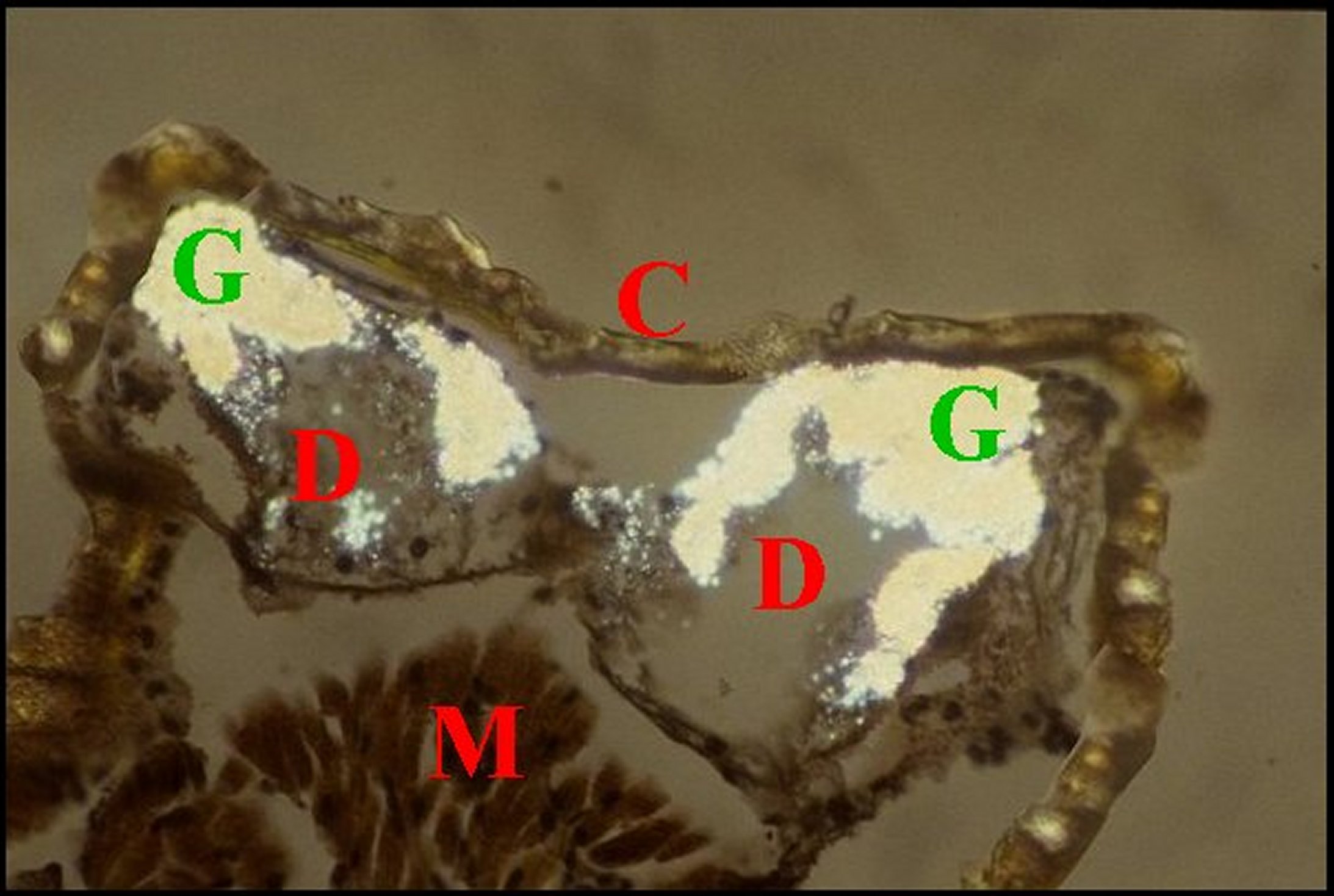

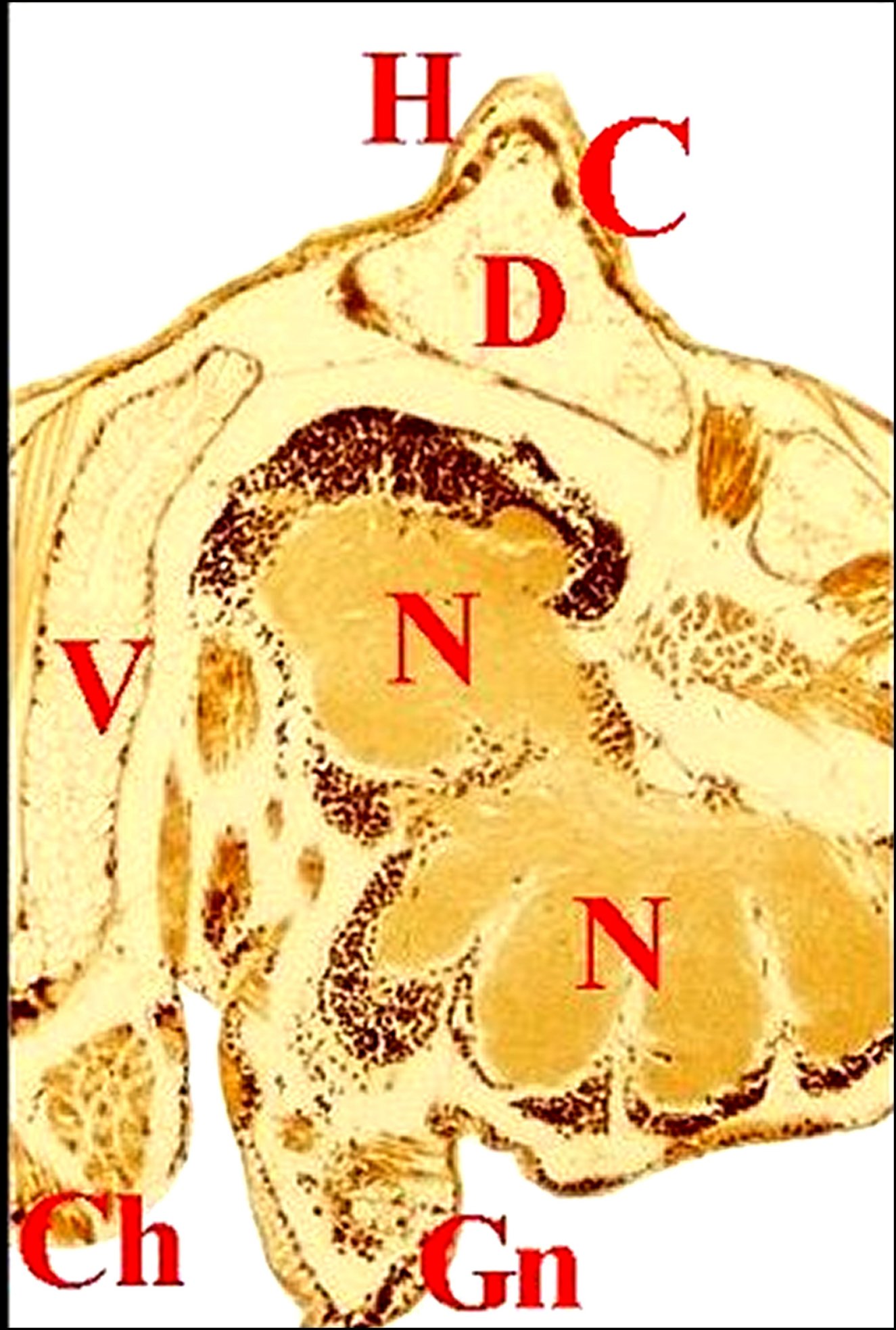

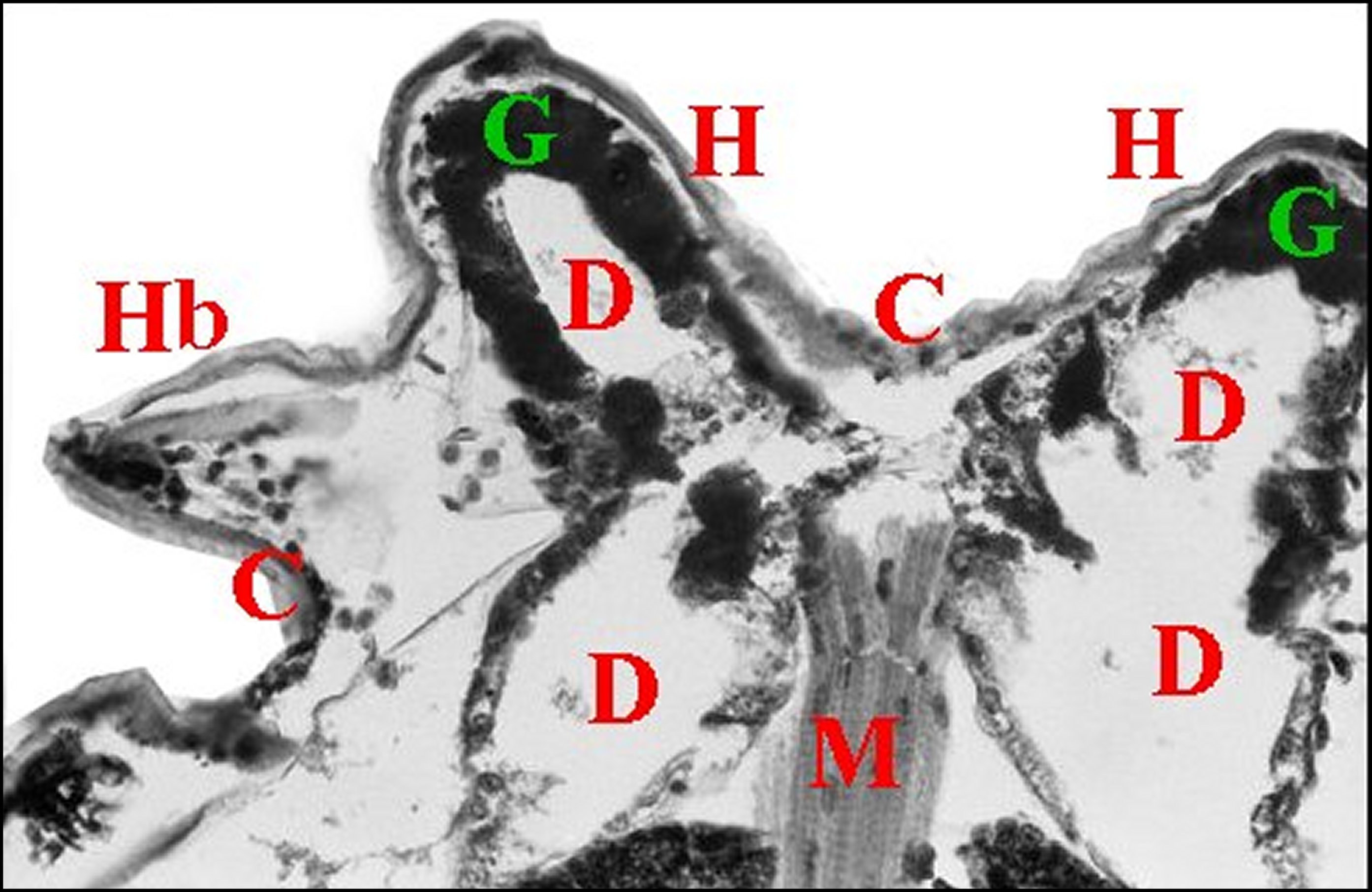

| Fig.8 - Mastophora mâle : cornes céphalothoraciques renfermant des diverticules intestinaux. | Fig.9 -Mastophora mâle, même coupe vue en lumière polarisée. |

| C, cuticule - D, diverticule chylentérique - G, guaninocytes - H, corne - M, muscle (©A.Lopez, C.H.en lumière normale). | C, cuticule - D, diverticule chylentérique G, guaninocytes intestinaux biréfringents - H, corne -M, muscle (©A.Lopez,, C.H.polarisation). |

|

|

|

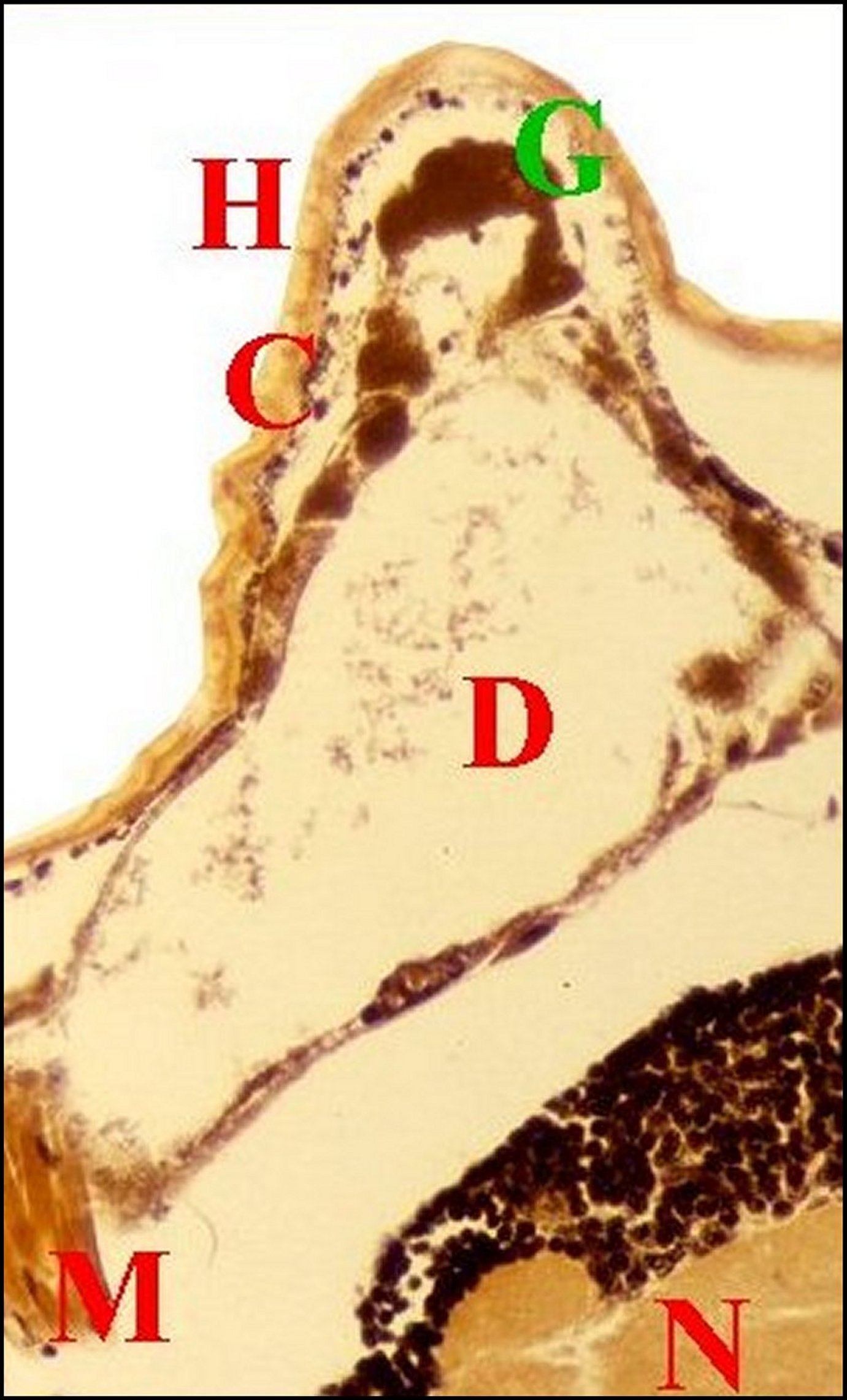

| Fig.10 - Mastophora cornigera, femelle immature : coupe parasagittale du prosoma passant par une corne. | Fig.11- Mastophora cornigera , autre femelle immature : coupe parasagittale du prosoma passant par une corne. | |

| C,cuticule

- Ch,

chélicère -D,

diverticule

chylentérique - G, guanocytes - Gn,

gnathocoxa

- H, corne -

Hb,

autre corne

(bifurquée) -

M, muscle -

N, cerveau

-V,

glande à venin (©A.Lopez, C.H., lumière normale). |

||

Chez

les mâles et femelles immatures

des Mastophora, les pattes

antérieures, garnies d’une

«herse» de

soies prolatérales

(fig.5), renferment de nombreuses glandes

tégumentaires dans leurs

articles. Bien visibles en

coupes histologiques et moins nombreuses

chez le

mâle (Fig13,14) que chez la femelle (Fig.15), elles sont

sous-cuticulaires,

intra-épidermiques et comportent un adénocyte avec

"réservoir", un

canalicule excréteur, sa cellule satellite ou cellule

canaliculaire.

L'adénocyte

est pourvu d’un gros noyau

nucléolé (Fig.14) et d’un "réservoir" ovoïde

(Fig.13 à 15). Ce

dernier, qui

correspond indiscutablement à une cavité extracellulaire

sur le plan

ultrastructural, montre de fines stries acidophiles radiaires, en fait

des microvillosités et

est centré par un canalicule récepteur (fig.14 :

flèche), leur

ensemble formant le classique "appareil terminal" ("end

apparatus") décrit chez les Insectes (Noirot

& Quennedey, 2003)

et est prolongé par un canalicule excréteur. Ce dernier s’entoure d'une ou plusieurs cellules

satellites à noyau

très chromatique et traverse ensuite la cuticule

pour aboutir en

surface à un

pore excréteur

(Fig.13 : flèches).

|

|

|

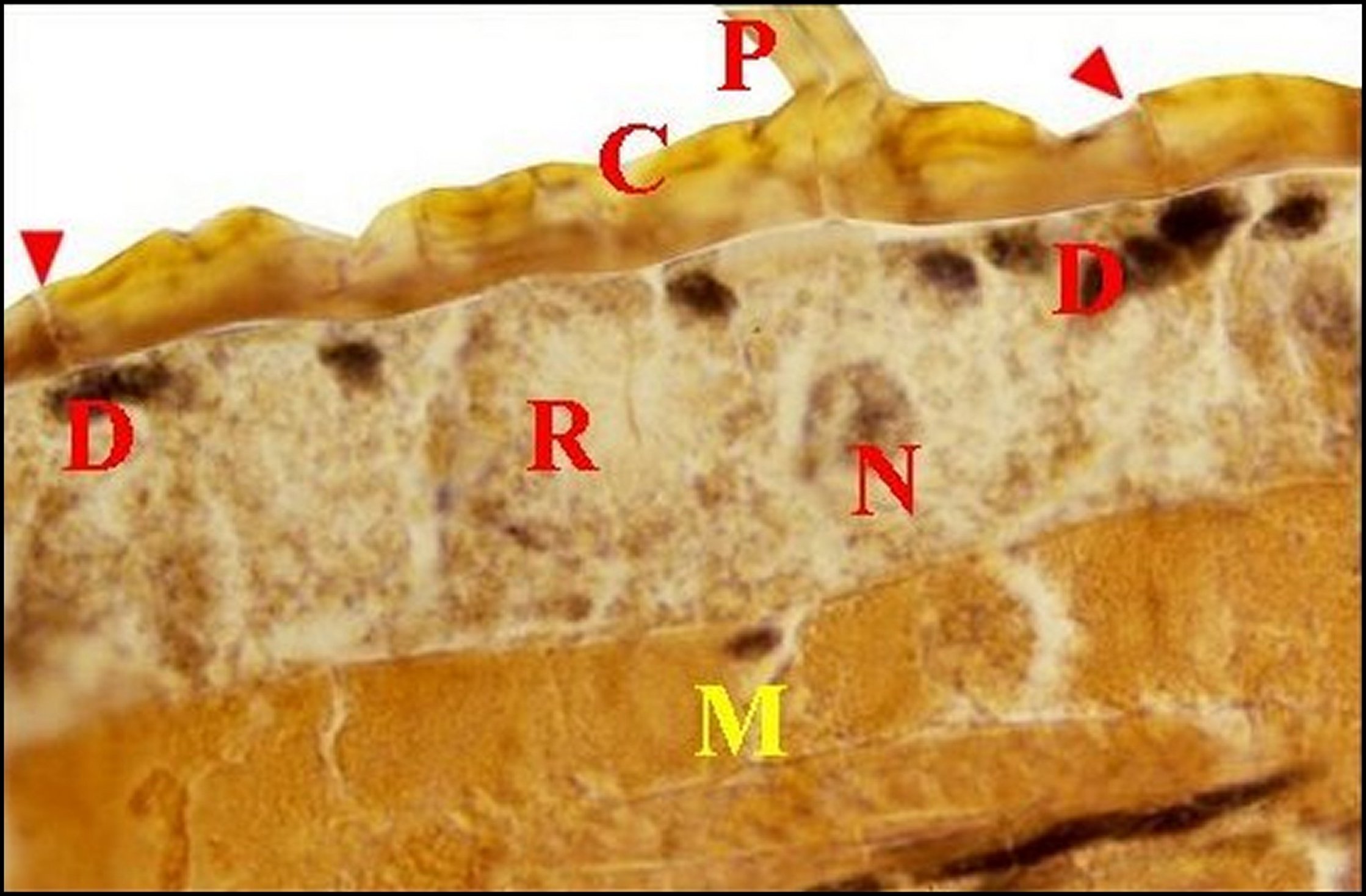

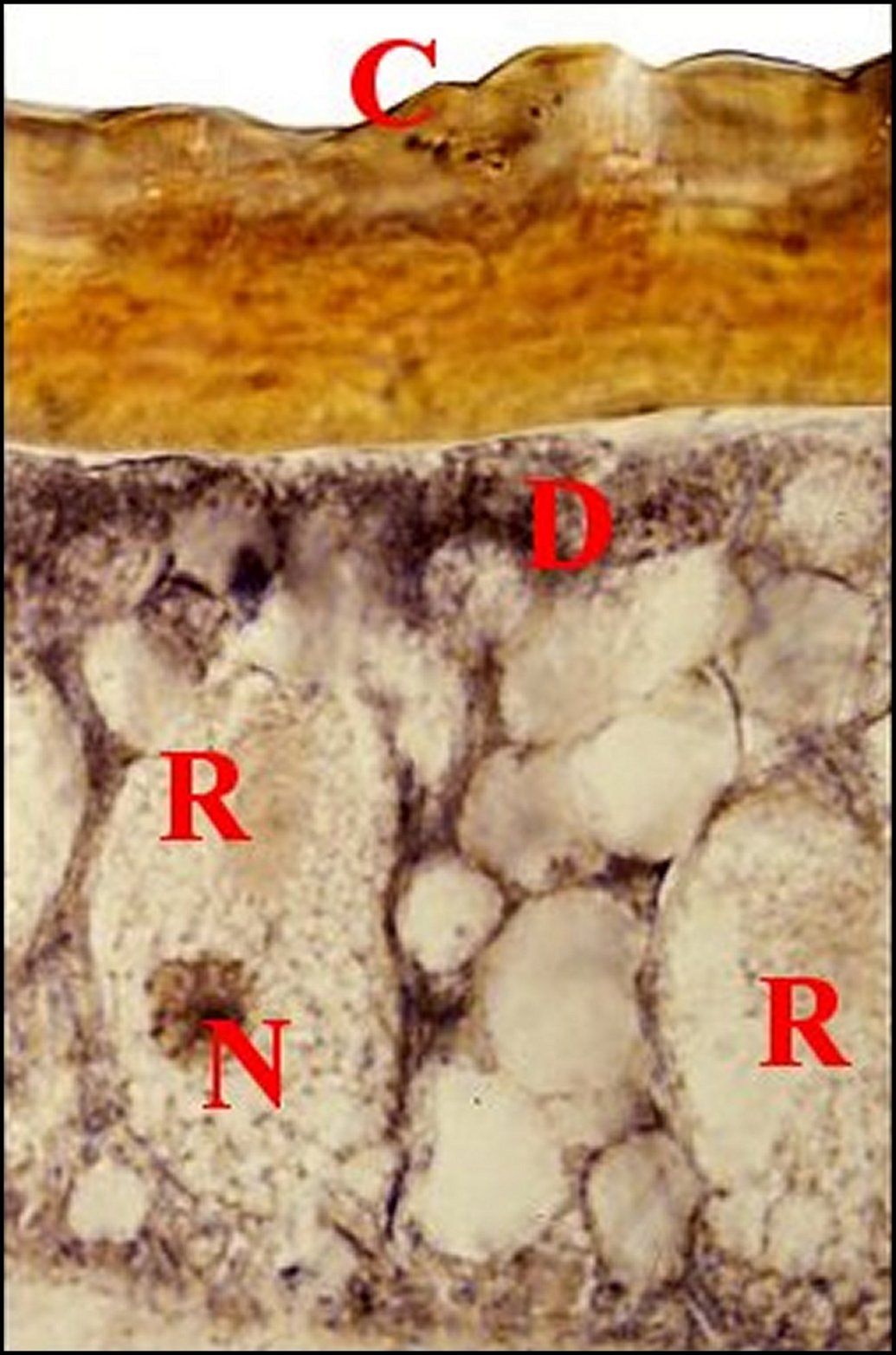

| Fig.13 - Mastophora cornigera, mâle : tégument de patte antérieure en coupe transversale. | Fig.15 - Mastophora cornigera, femelle immature : tégument de patte antérieure en coupe perpendiculaire | |

|

C,

cuticule - D, noyaux des

cellules

canaliculaires - M, muscle - N, noyau d' adénocyte - P, poil -

R,

"réservoir". Flèches : pores de canalicules

excréteurs

(©A.Lopez,

C.H.)

|

||

Chez

le mâle mûr

de Mastophora, issu

directement du cocon - fait

extraordinaire

chez les Araignées où

il ne se retrouverait guère

que dans le genre Arachnura

-

le bulbe du pédipalpe (Fig.16)

englobe un long tube

séminifère.

Son

réservoir montre

une partie chitineuse

fenestrée et un épithélium

glandulaire banal, à une seule

catégorie de cellules

comme chez les autres Araneidae

et

d’ailleurs, comme dans

l’ordre tout entier (Lopez, 1977). Ce réservoir

était rempli de

spermatozoïdes

encapsulés chez tous les mâles

examinés (Fig.16) ;

provenant du tractus génital

après induction spermatique,

ils peuvent y

séjourner très longtemps.

|

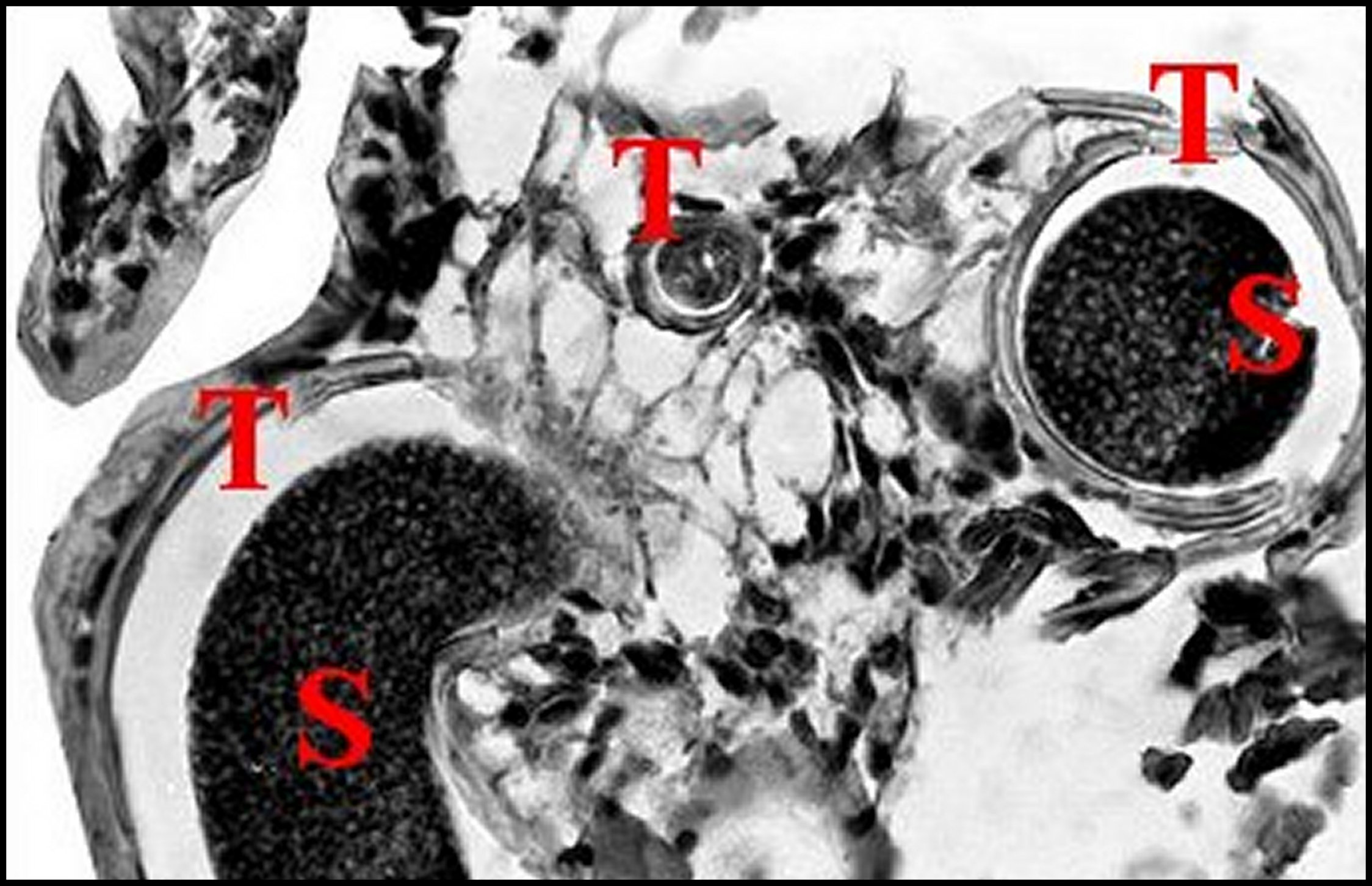

| Fig.16 - Mastophora bisaccata mâle: bulbe après induction spermatique, vue trés partielle. |

| S,

spermatozoïdes

(gamètes) - T, paroi chitineuse du tube séminifère

dont sont visibles trois

sections que sépare la glande du palpe.

(©A.Lopez,

C.H.)

|

4-6

- Appareil génital (Abdomen)

L’abdomen

de Mastophora renferme,

chez la femelle, un appareil

génital sans particularité

notable. Celui du mâle,

en revanche, se singularise, tout comme le pédipalpe, par un

développement

complet à la sortie du cocon. Il contient déjà une

grande quantité de

spermatozoïdes emplissant les testicules et surtout les deux

déférents (Fig.17)

jusqu’au canal commun terminal (Fig.18) De plus, de minuscules glandes

acinoïdes

faisant partie d'un appareil

épigastrique,

sont visibles avant juste en avant du sillon homonyme,

dans sa

lèvre

antérieure (Fig.18).

|

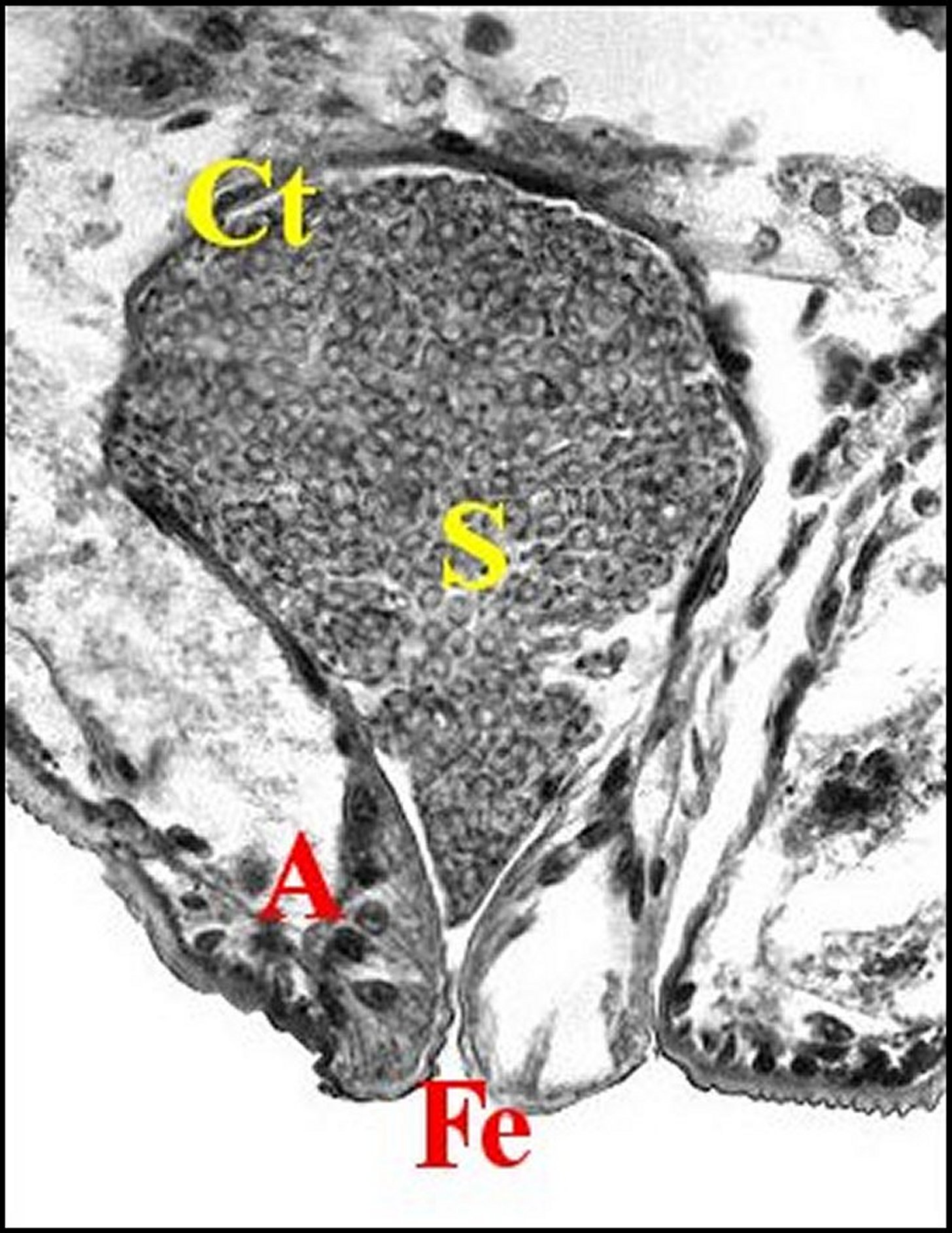

|

| Fig.17 - Mâle de Mastophora venant de sortir du cocon : Spermatozoïdes murs emplissant le canal déférent. | Fig.18 - Même mâle de Mastophora : spermatozoïdes murs emplissant le canal commun terminal. |

|

A,

appareil épigastrique - Ct, canal

commun terminal - D, diverticule

intestinal - F,

canal déférent -Fe, fente épigastrique - S,

spermatozoïdes murs (©A.Lopez,

C.H.)

|

|

Inconnu

avant les

recherches histologiques de A.Lopez (1985a, 1985b),

il se compose dans le cas de la

femelle des 6 types de glandes séricigènes d' Araneidae dès

le 3eme stade du

développement.

En revanche, l’appareil séricigène

du mâle est réduit à 4

catégories : glandes ampullacées majeures

et

mineures, glandes

piriformes

et glandes aciniformes.

Au

nombre de 4, soit 2 majeures

et 2

mineures, elles ont un corps à deux portions dont

l’épithélium

sécrétant est

formé par 2 catégories d'adénocytes.

Leurs canaux

excréteurs se terminent

respectivement dans les filières

antérieures et moyennes.

Elles

sont assez volumineuses, un peu

irrégulières et «mi-parties» selon

l’expression de Millot car formées par des

cellules proximales et distales à sécrétions

protéiniques se colorant

différemment (Fig.18). Leurs canaux

aboutissent aux

filières antérieures.

|

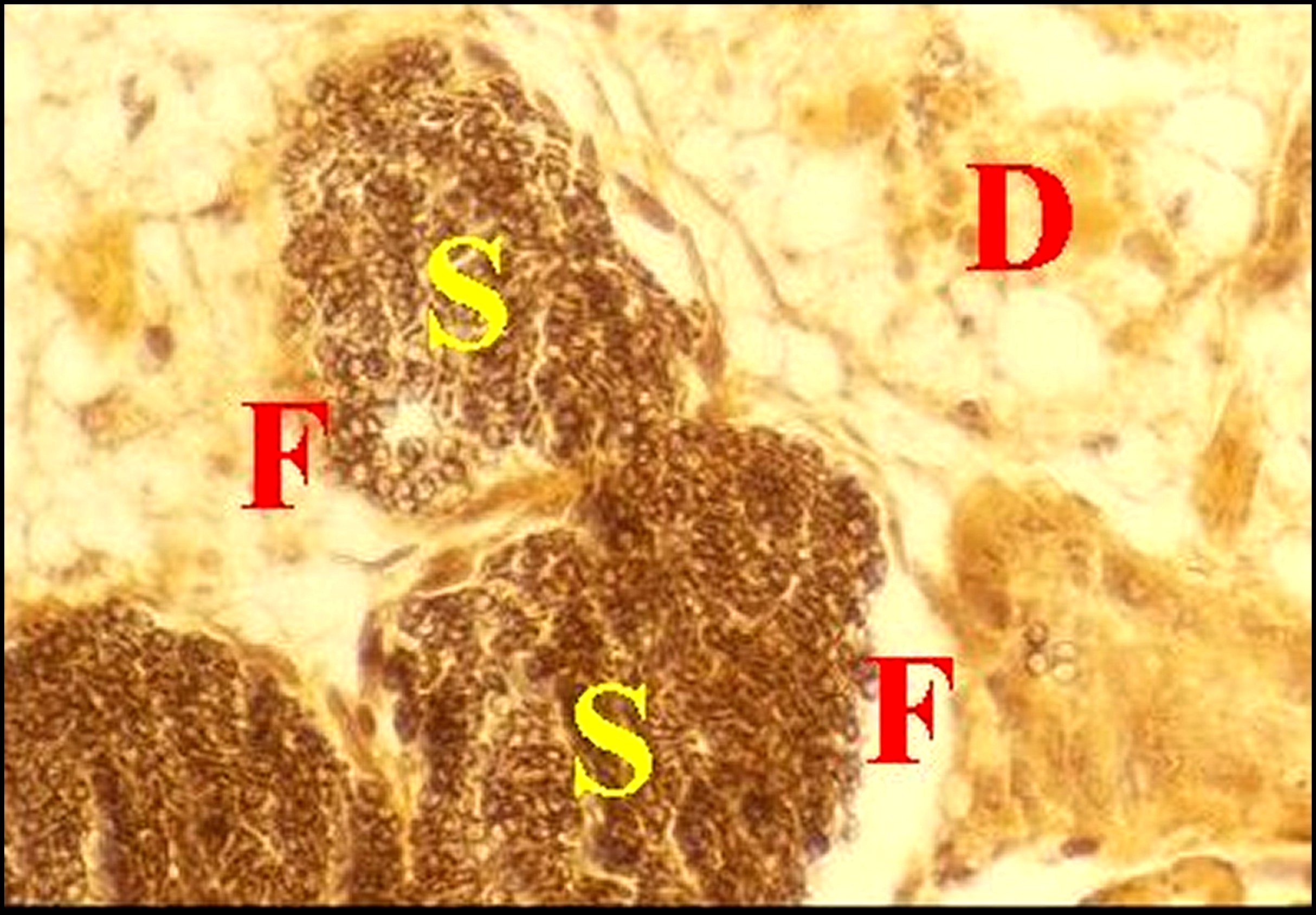

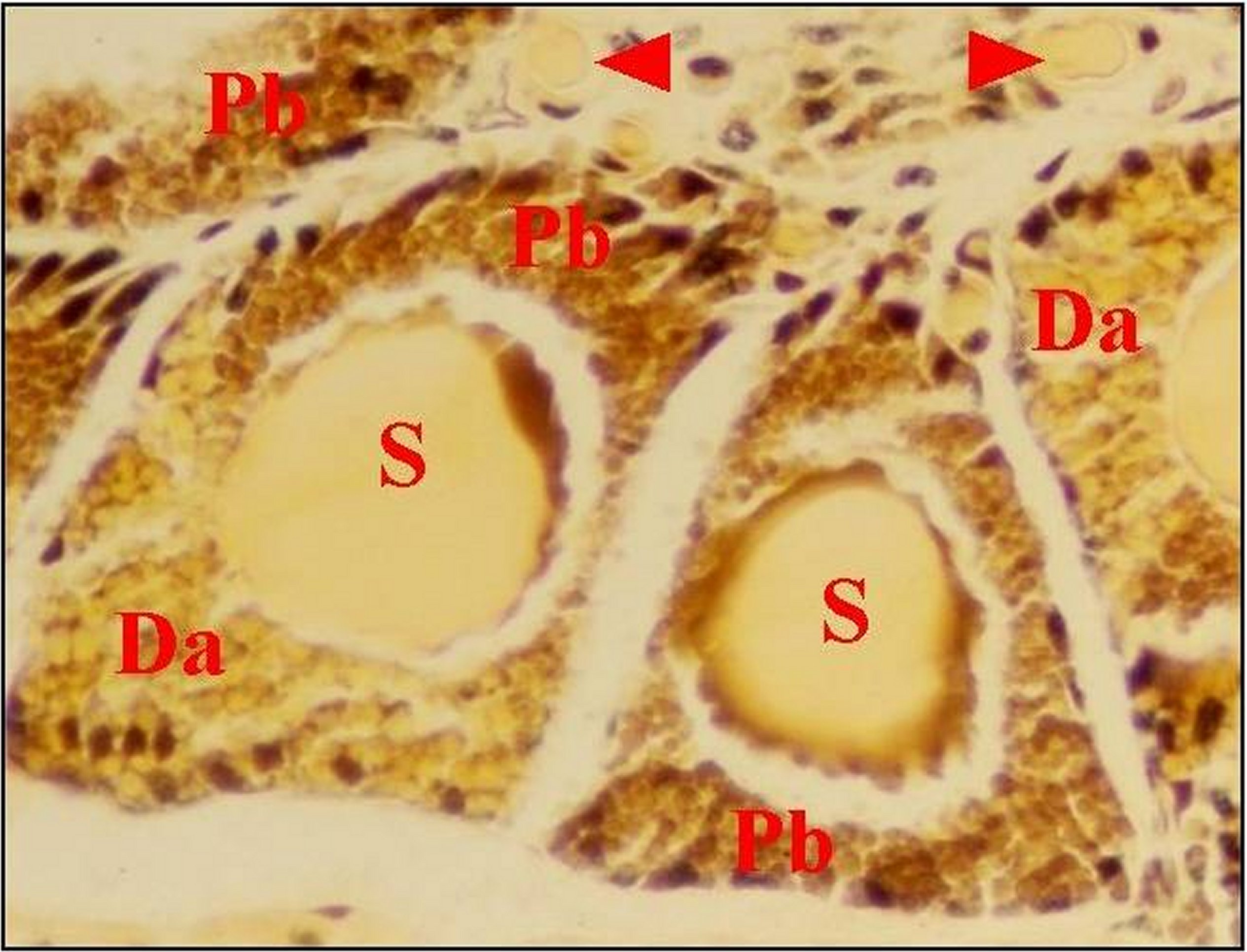

| Fig.19 - Mastophora cornigera, femelle adulte : glandes piriformes. |

| Da,

région distale acidophile - Pb,

région proximale

basophile - S, sécrétion bicolore. Flèches: canaux

excréteurs.

(©A.Lopez,

C.H.)

|

Les

aciniformes de catégorie «B»,

les

moins nombreuses, et de catégorie

«A», se terminent

dans les filières moyennes

et postérieures.

Les

2 paires

d’agrégées sont

remarquables par leur volume

considérable, déjà noté chez les

femelles immatures (Fig.).

Multilobées, elles ont une lumière

anfractueuse et

un aspect arborescent (Fig.20,21). Leur épithélium

simple ne comporte qu’une

seule catégorie d’adénocytes

à

sécrétion glycoprotéinique. Leurs canaux

excréteurs, noduleux et à plusieurs couches

pariétales aboutissent aux filières

postérieures.

Par

ailleurs,

chez Poecilopachys australasia,

autre Cyrtarachnine, les mêmes

glandes ont

un développement

considérable (Fig.37,38). Leurs canaux présentent une paroi à

nodules si étendus

qu'ils

semblent parfois s'en être isolés pour former un tissu

distinct (Fig.).

De

son côté, Celaenia excavata , de même sous-famille, parait

totalement dépourvue de

glandes agrégées,

catégorie dont l'absence est

connue, par ailleurs chez

d'autres Araneidae

construisant pourtant une grande toile non visqueuse

(Cyrtophora)

( Lopez

& Kovoor, 1982).

|

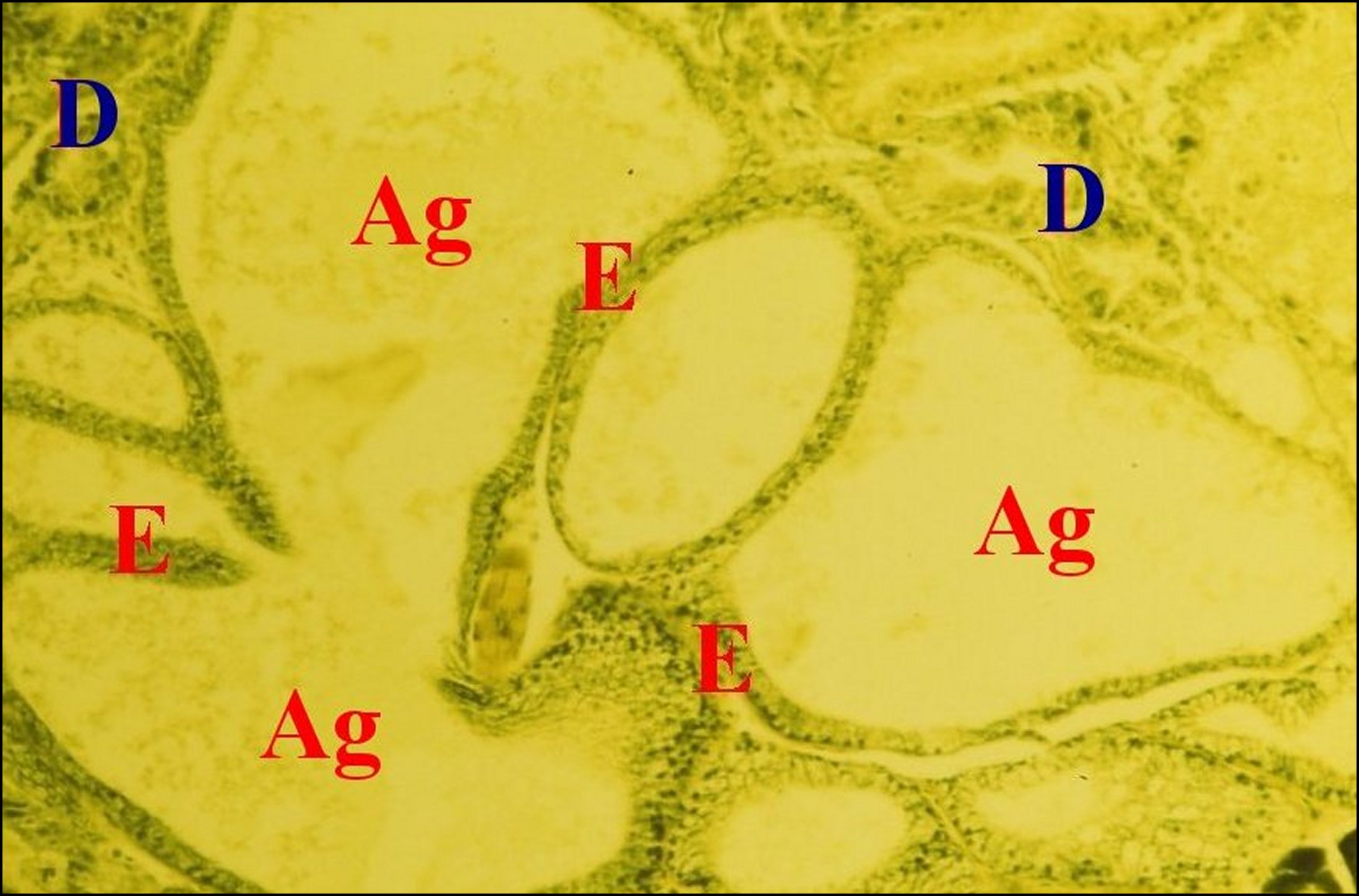

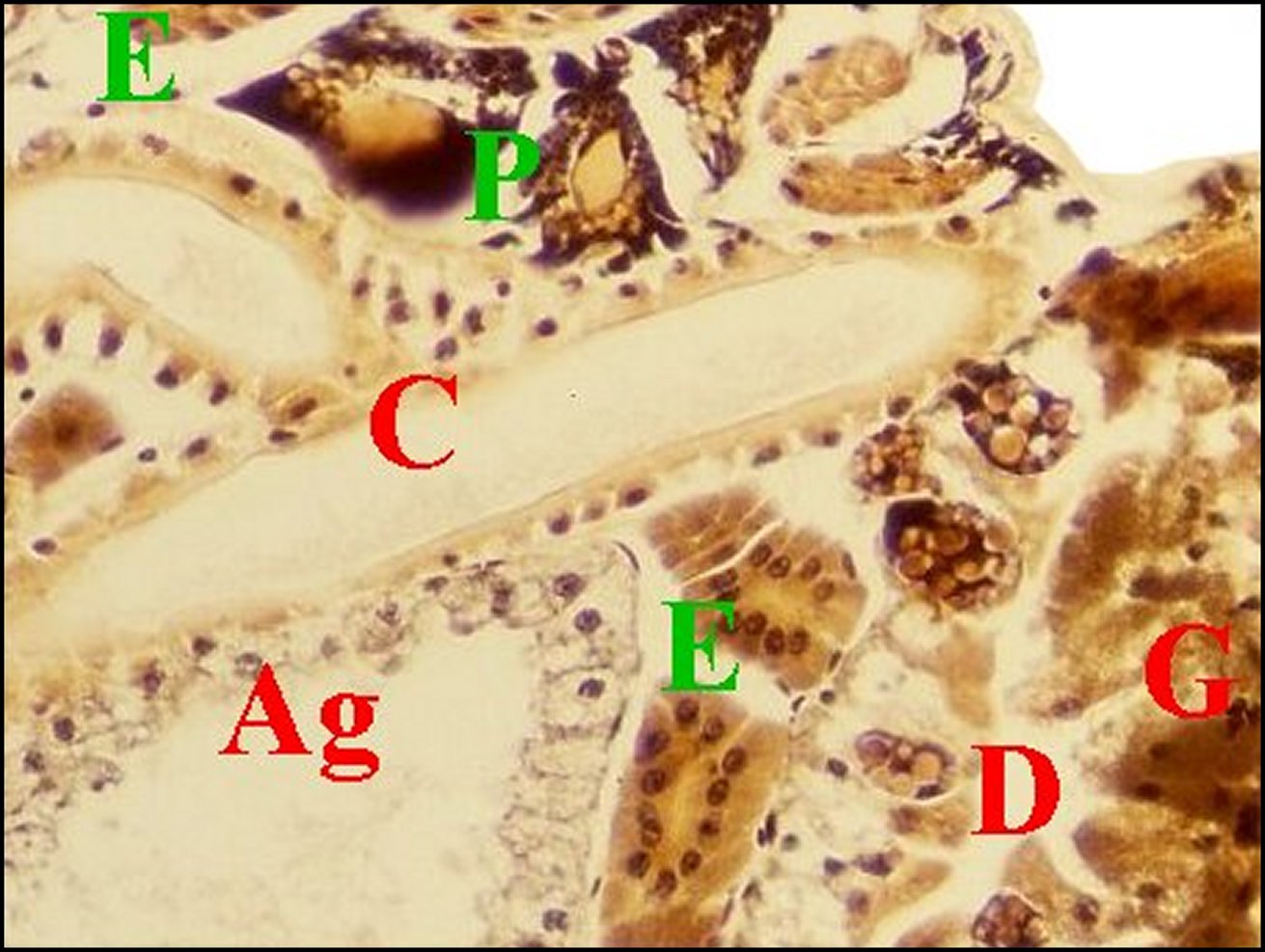

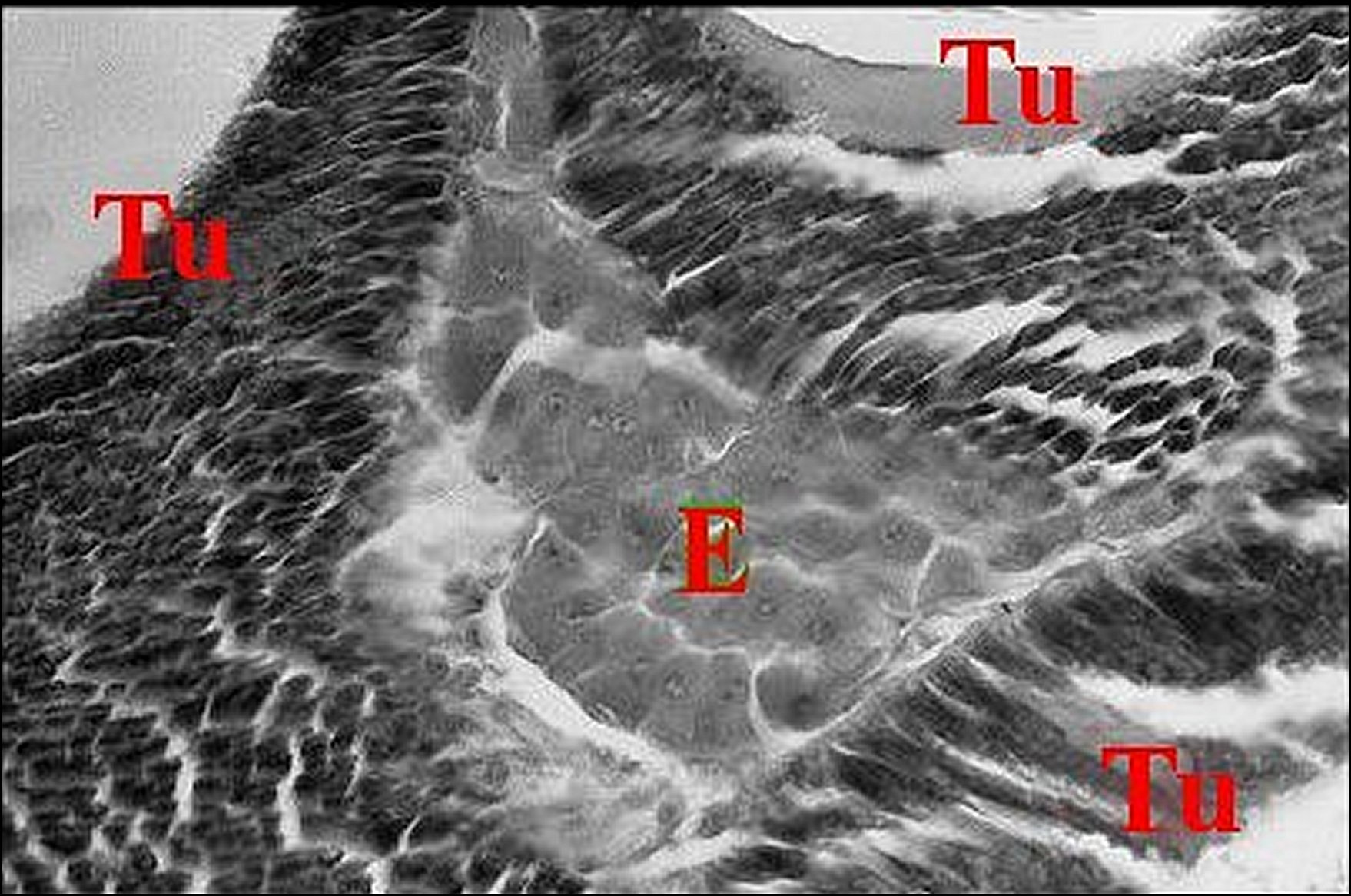

| Fig.20 - Mastophora cornigera, femelle adulte. Vue très partielle de l'abdomen montrant le grand développement des glandes à soie agrégées. |

| Ag,

glandes agrégées - E, leur

épithélium simple - D, diverticules intestinaux (©A.Lopez, C.H.) |

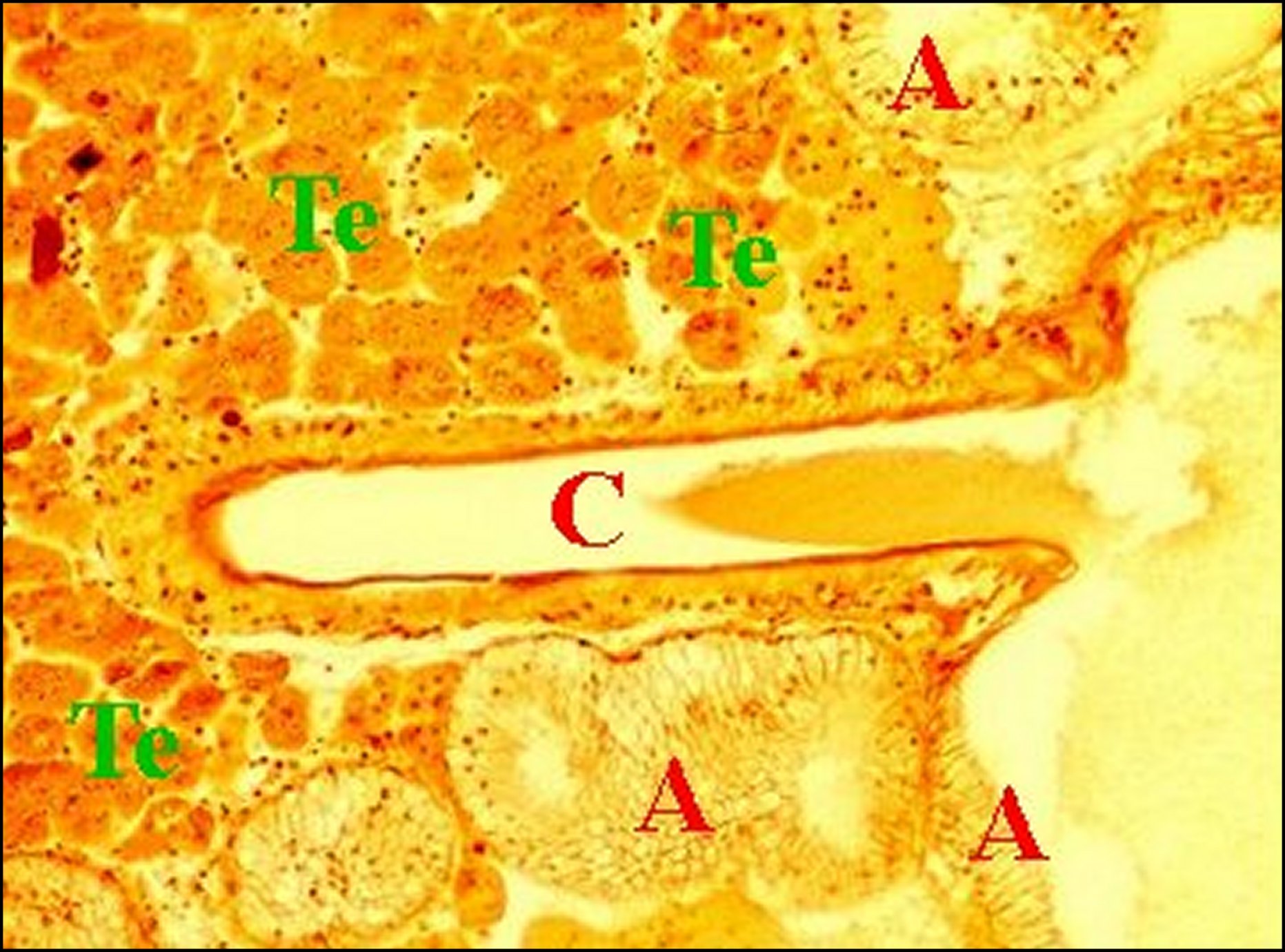

4-7-e - Glandes

flagelliformes

Les

deux glandes flagelliformes

montrent

une partie distale à sécrétion

protéinique et une deuxième proximale

élaborant un produit glycoprotéinique. Leurs canaux

excréteurs sont reçus

également par les filières

postérieures où

chacun d’eux s’associe étroitement

en "triade fonctionnelle" avec une paire de canaux de glandes

agrégées.

Les

six glandes

tubuliformes ont une seule

catégorie de cellules

sécrétoires. Elles se

terminent dans les filières

moyennes et postérieures.

Chez

les Mastophora cornigera

et bisaccata (immatures, femelles adultes,

mâles

mûrs) l'appareil décrit présente

une composition et une structure d’ensemble qui sont typiques des Araneidae, et ne

reflète donc pas la disparition de la

toile orbiculaire. Les glandes flagelliformes produisent

vraisemblablement les

fils axiaux pelotonnés des "bolas" de Mastophora. Le

grand développement des agrégées assure une

sécrétion de "glue" très

abondante.

|

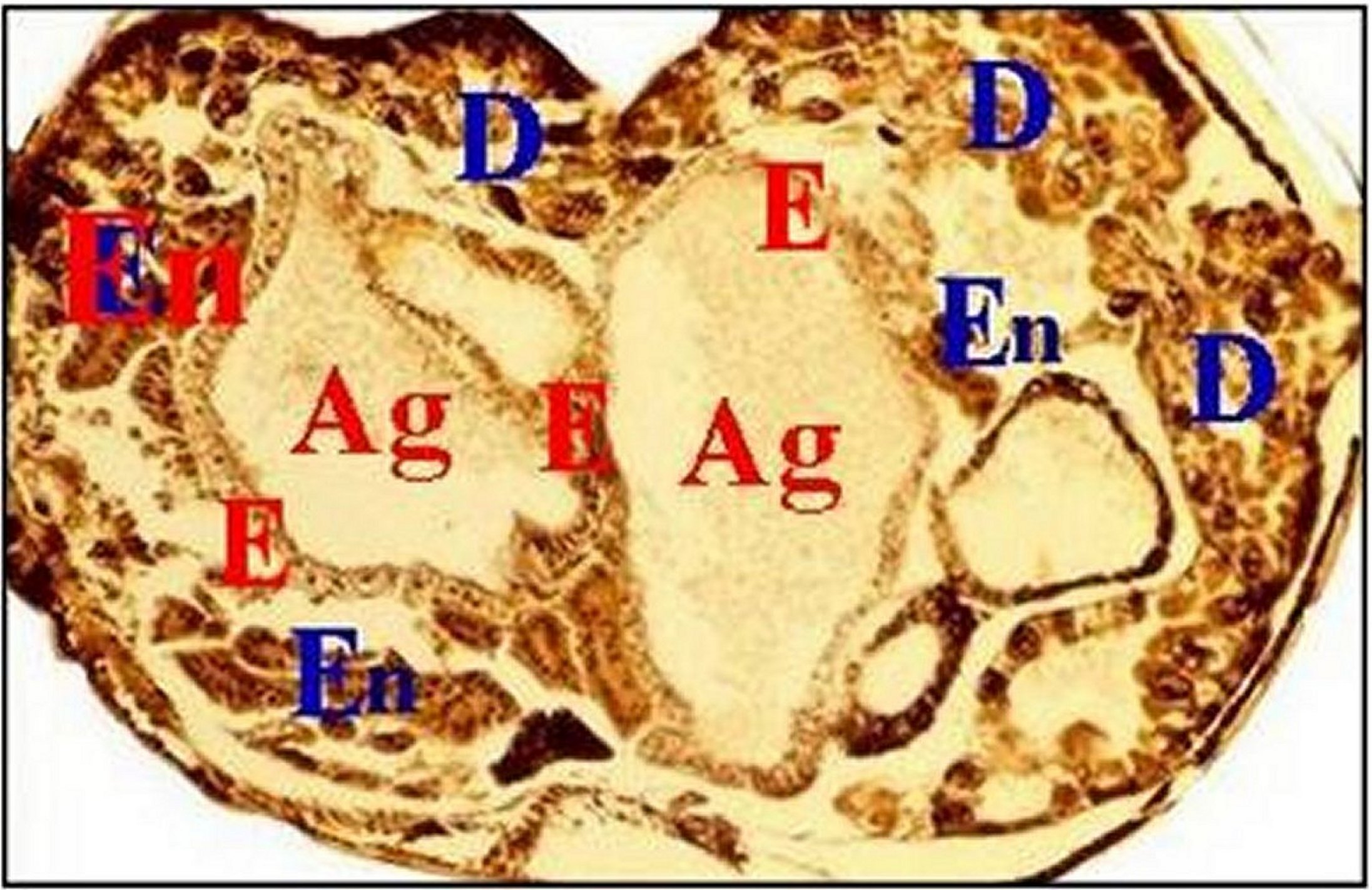

| Fig.21 - Mastophora cornigera, femelle immature. Coupe transversale et totale d'abdomen - |

| Ag,

glandes agrégées - E, leur épithélium

simple - D, diverticules intestinaux -

En, tissu endocrinoïde (©A.Lopez,

C.H.)

|

4-8

- Le

tissu folliculaire

endocrinoïde

abdominal

Au

voisinage immédiat

des glandes agrégées et ampullacées des Mastophora ainsi

d'ailleurs que

de Celaenia

et Poecilopachys,

il

existe un tissu très particulier,

d’aspect glandulaire mais

sans canaux excréteurs, entouré

d'hémolymphe,

ne contractant que

des rapports de contiguïté avec l’appareil

séricigène et les

diverticules

chylentériques. Il est réduit chez le mâle

de Mastophora (Fig.22,23),

bien plus développé chez les femelles immatures du

même genre (Fig.24,25) et

atteint un volume considérable lorsqu’elles deviennent adultes

(Fig.26 à 28).

Dans

tous les cas,

ses cellules sont bien

individualisées, de tailles et de forme

assez constante

globuleuse, polyédrique, cuboïdale ou même conique.

Leur cytoplasme est

acidophile, finement grenu, parfois criblé de très

petites vacuoles. Leur noyau

est arrondi, clair, nucléolé, riche en chromatine bien

visible. Elles se

réunissent en petits massifs et cordons peu sinueux, arrondis

dans les coupes

transversales, compacts ou montrant souvent une cavité axiale

très étroite,

presque virtuelle et qui n’est pas une vraie lumière (Fig.23).

Ces groupements

de cellules sont assez peu nombreux, bien isolés les uns

des autres, de

taille relativement grande chez les immatures (Fig.23,24), en

quantité beaucoup

plus grande, tassés les uns contre les autres et plus petits

chez les femelles

adultes (Fig.25 à 27).

Ils

se présentent

comme des structures sacciformes collabées,

entièrement

closes, dépourvues de

toute structure canalaire, baignées directement par

l’hémolymphe. Un tel

ensemble de caractères est très évocateur de leur

nature «endocrinienne» et

n’est pas sans évoquer les follicules (vésicules)

thyroidiens de

Vertébrés. Faute d’une meilleure appellation, le tissu

peut donc être qualifié,

selon Lopez (1998),

de

"folliculaire endocrinoïde". Il

s’insinue entre les organes voisins, notamment les lobes des

agrégées et les

diverticules chylentériques

(Fig.24) qui semblent d’ailleurs

les

déformer par

compression. De plus, il tend à se répartir en quatre

amas : deux

ventraux, paramédians, situés un peu en arrière du

niveau des phyllotrachées

(poumons) et deux

latéro-dorsaux, très externes. Les amas sont

seulement accolés aux

glandes séricigènes

agrégées et entourent

l’origine de leurs canaux

excréteurs

(Fig.24, 26), sans solution de continuité. Le tissu folliculaire

endocrinoïde

du mâle de Mastophora

cornigera se limite à deux petits massifs cellulaires

symétriques

pouvant montrer quelques signes de

dégénérescence : condensation ou

vacuolisation exagérées du cytoplasme, pycnose

nucléaire (Fig.22,23)

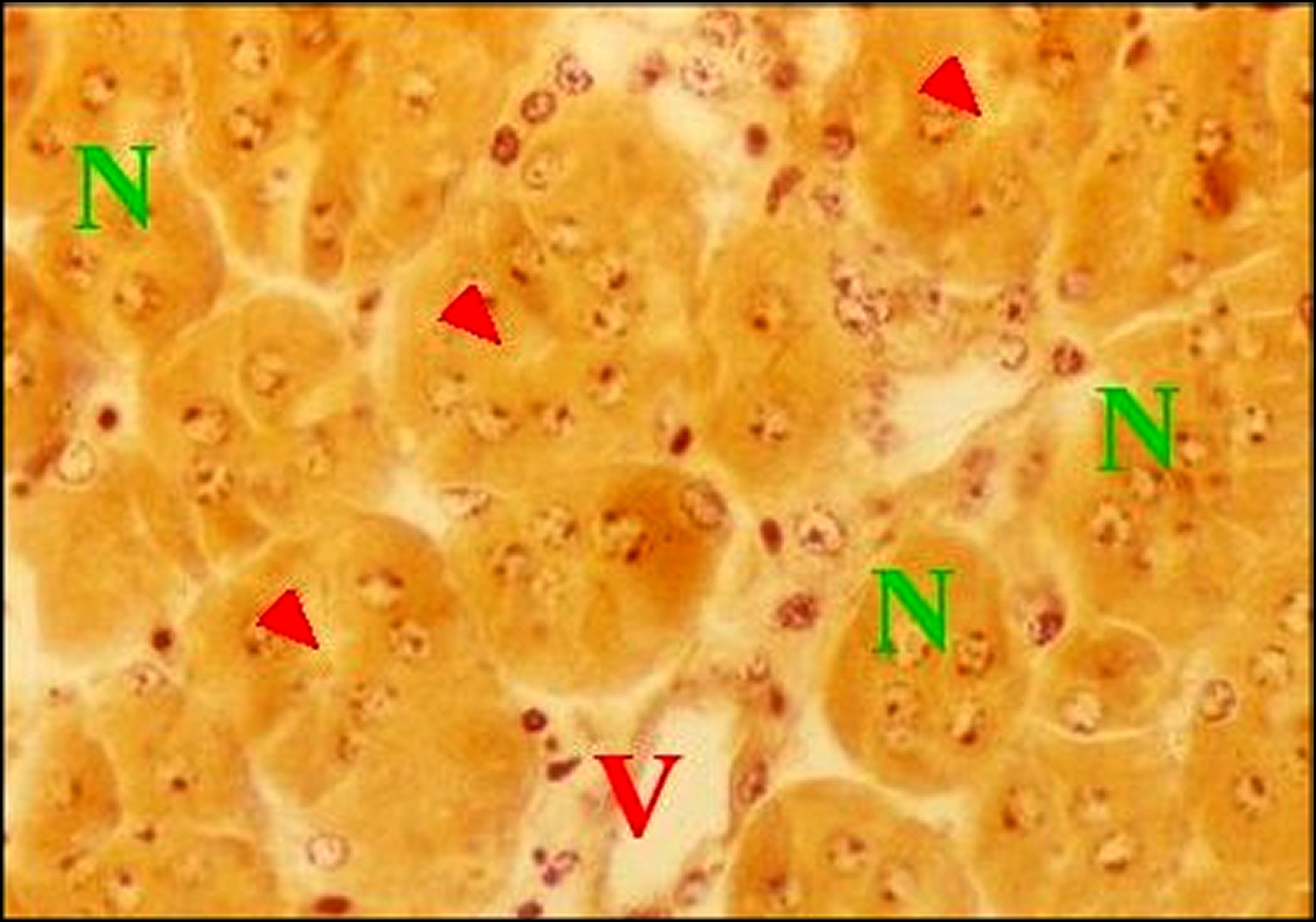

|

|

|

|

|

Fig.22

- Mastophora

cornigera, mâle :

ilôt

de tissu

folliculaire endocrinoïde.

|

Fig.23

- Mastophora cornigera, même

mâle :

autre ilôt

de tissu folliculaire endocrinoïde (photo noir et blanc) |

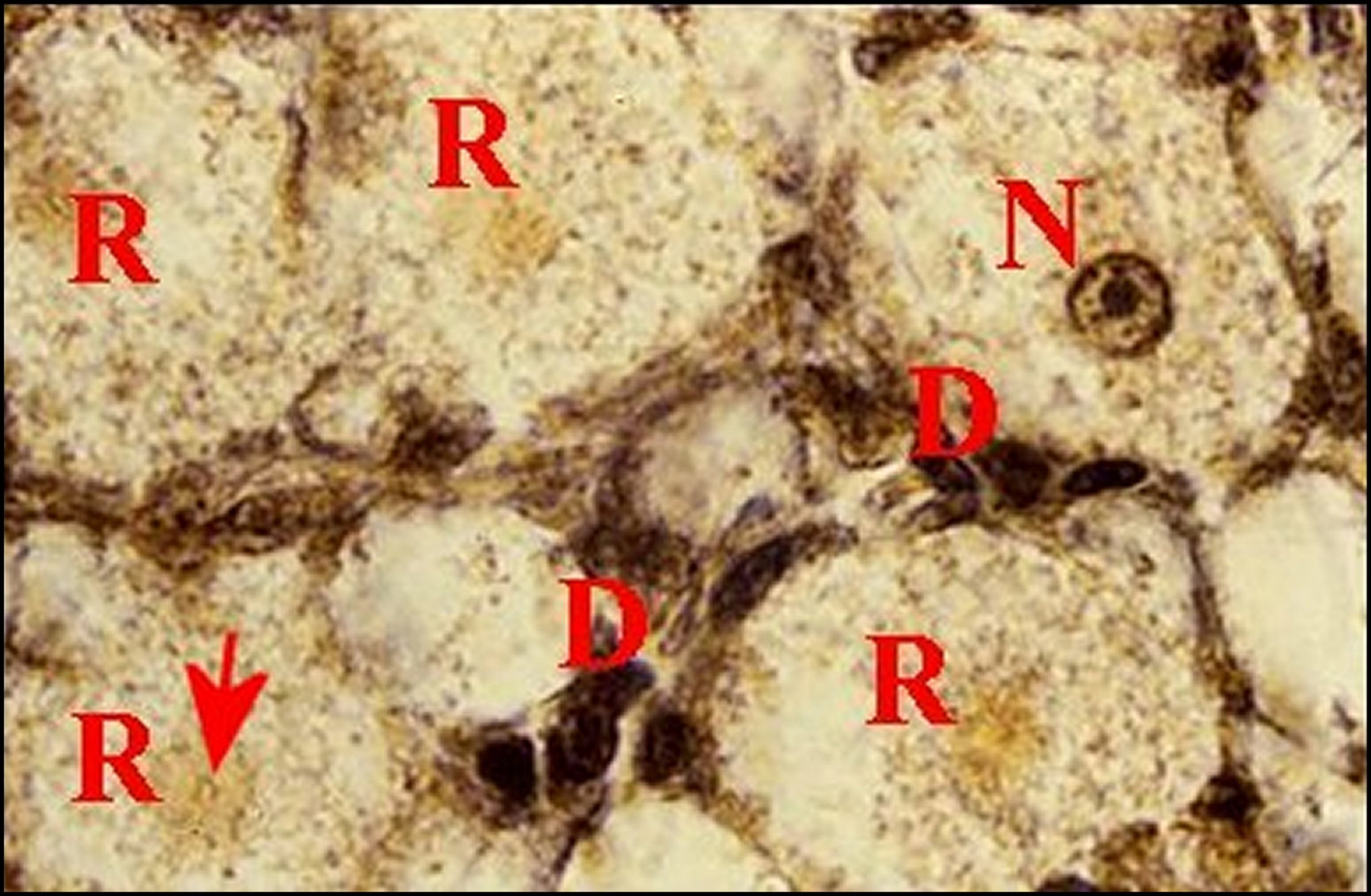

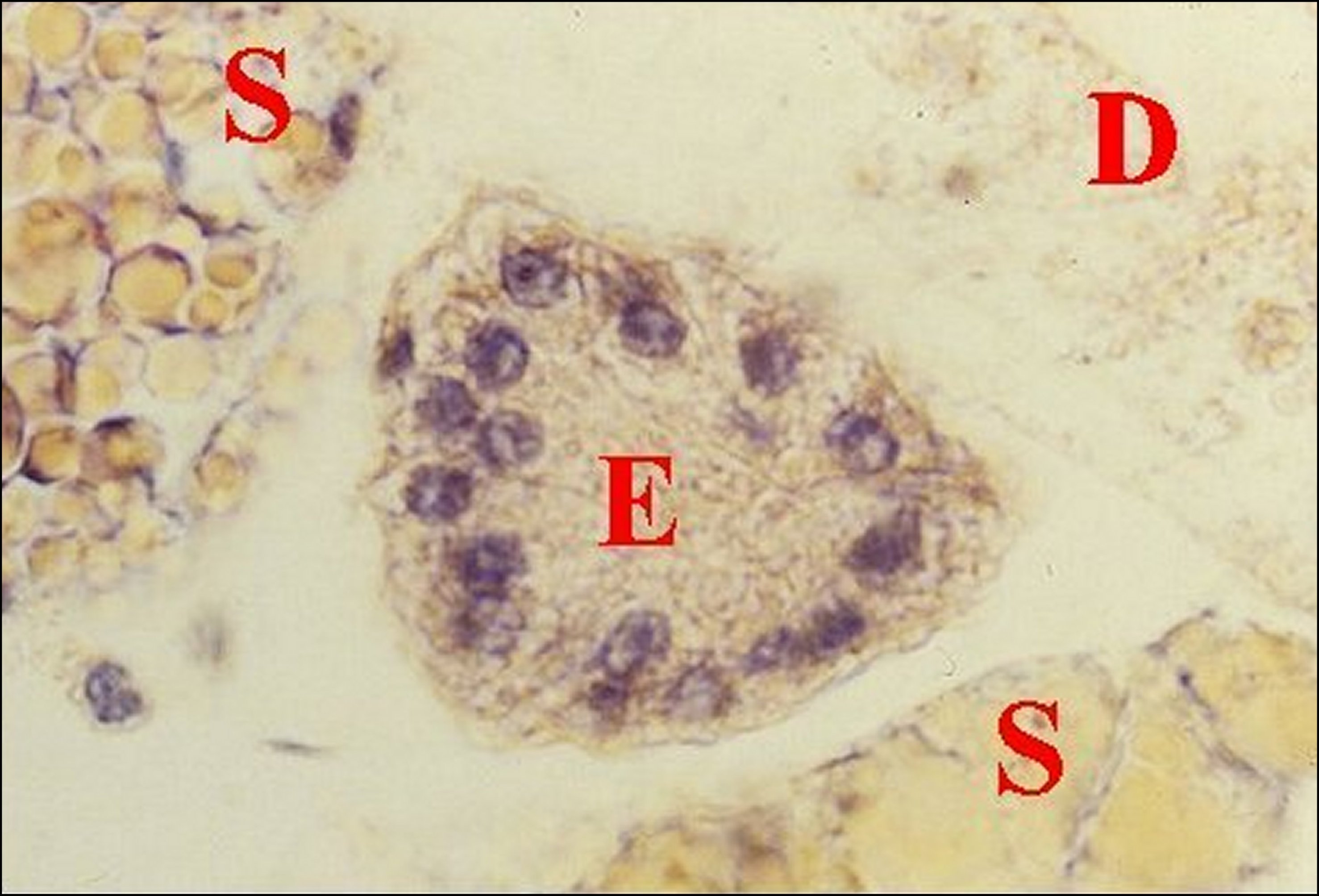

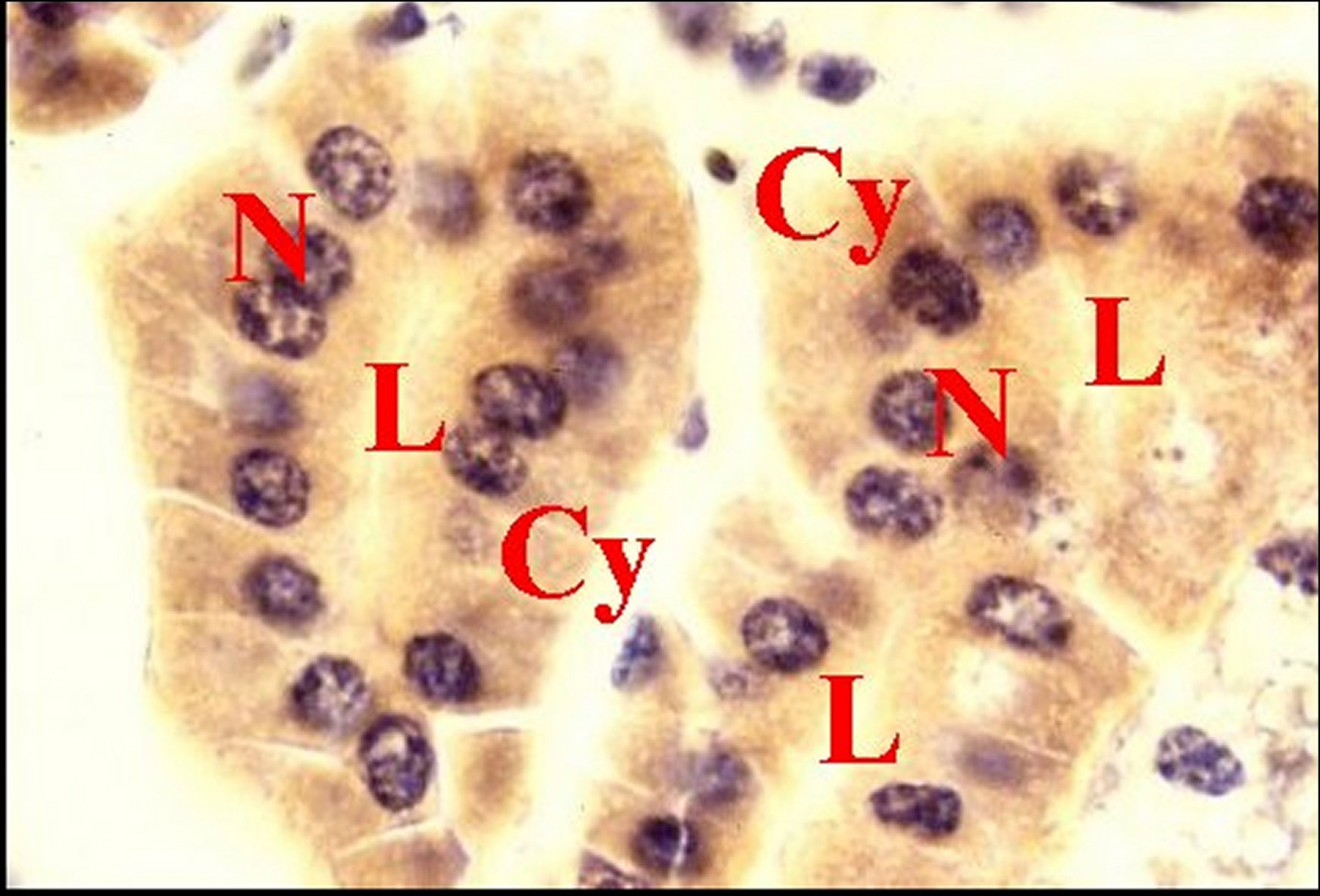

Fig.24 - Mastophora cornigera, femelle immature : Emplacement du tissu endocrinoïde dans une vue partielle d'abdomen. | Fig.25 - Mastophora cornigera, femelle immature, tissu endocrinoïde. |

| C, canal de glande agrégée - Cy, cytoplasmes de cellules endocrinoïdes - E, tissu endocrinoïde - D, diverticule intestinal -G, cellules à guanine - L, cavité ("lumière") centrale - N, noyaux de cellulesendocrinoïdes S, glande à soie - Flèche : cavité centrale (©A.Lopez, C.H.). | |||

|

|

|

| Fig.26 - Mastophora cornigera femelle adulte : vue trés partielle d'une coupe d'abdomen. | Fig.27 - Mastophora cornigera, femelle adulte.Détails (cellules) du tissu endocrinoïde. | Fig. 28 - Mastophora cornigera, femelle adulte. Autres détails (cellules) du tissu endocrinoïde. |

| A, corps de glandes agrégées - C, canal excréteur - N, noyaux des cellules endocrinoïdes disposées en ilôts juxtaposés - Te, tissu endocrinoïde folliculaire - V, vaisseaux. Les flèches désignent des cavités (©A.Lopez, C.H.) | ||

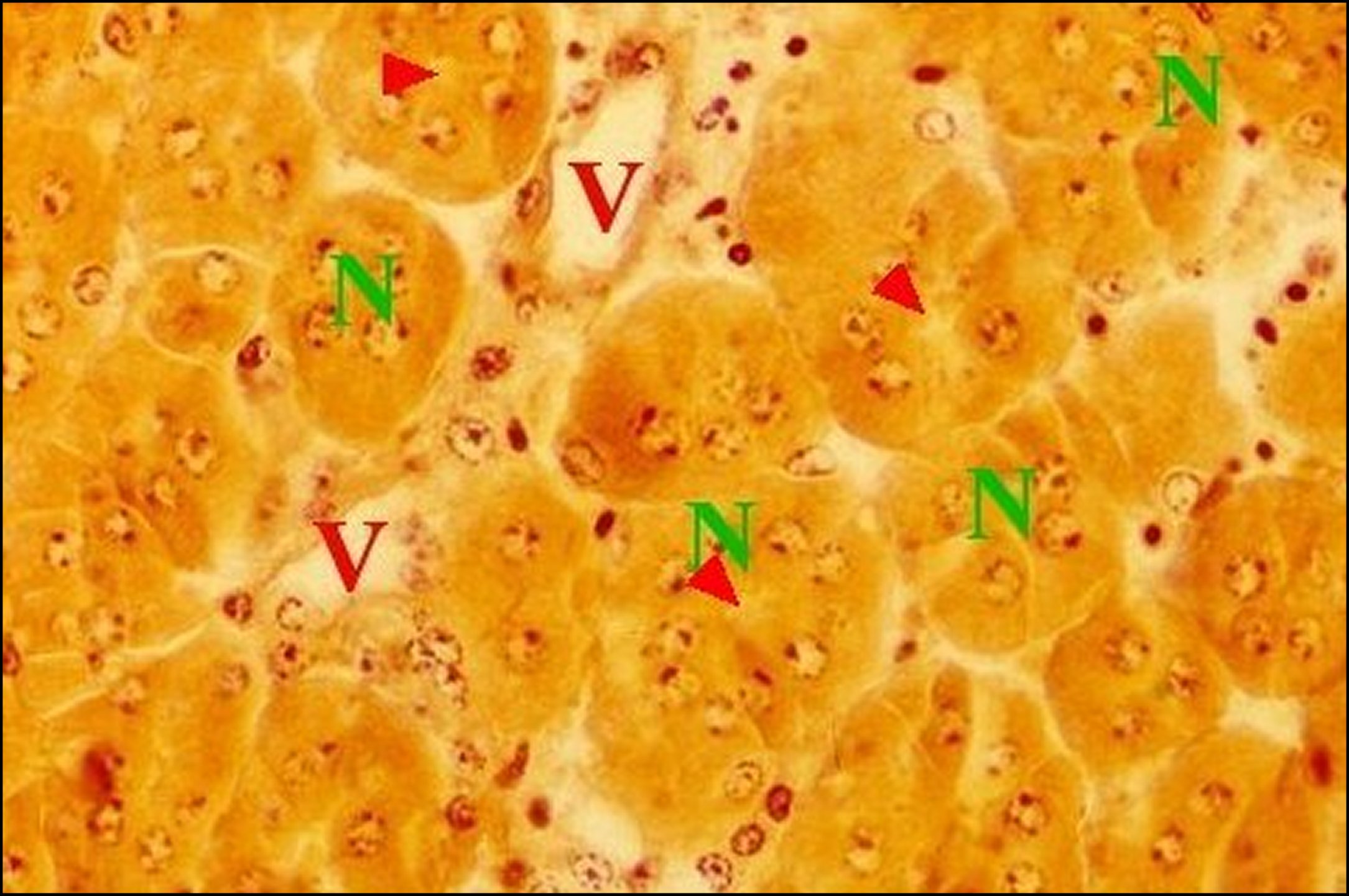

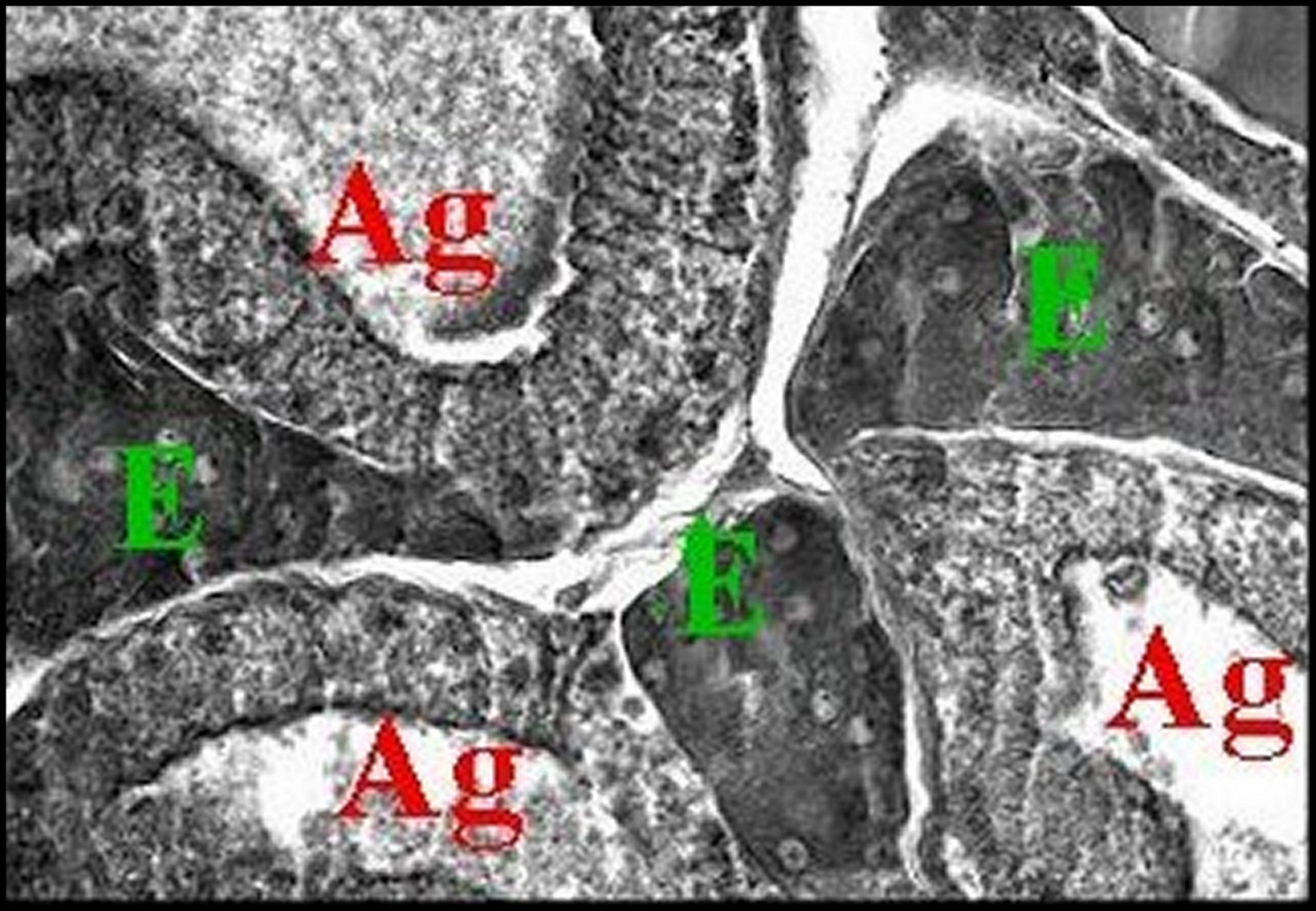

Elle

n'a été

étudiée (sommairement) par Lopez que chez Mastophora

bisaccata.

Les

amas cellulaires sont entourés par une lame

basale mince formée d’un matériel finement

granuleux

(Fig.30). Il semble exister

une discrète polarité cellulaire, notamment dans les amas

« évidés »

en leur centre car le plasmalemme

tend

à former des invaginations intracytoplasmiques au-dessus

de

la lame basale.

Le noyau,

clair et arrondi,

renferme de la chromatine

dispersée

dans son nucléoplasme et

formant aussi de

grosses mottes marginales. Le réticulum

endoplasmique est

remarquablement développé, lisse, et se

compose de cisternae

pouvant se dilater

en chapelets vésiculaire. Les autres organites

sub-cellulaires

sont des mitochondries allongées

pouvant présenter des crêtes

tubulaires, des dictyosomes,

de petits lysosomes, des polysomes

et des microtubules épars (Fig.29,30).

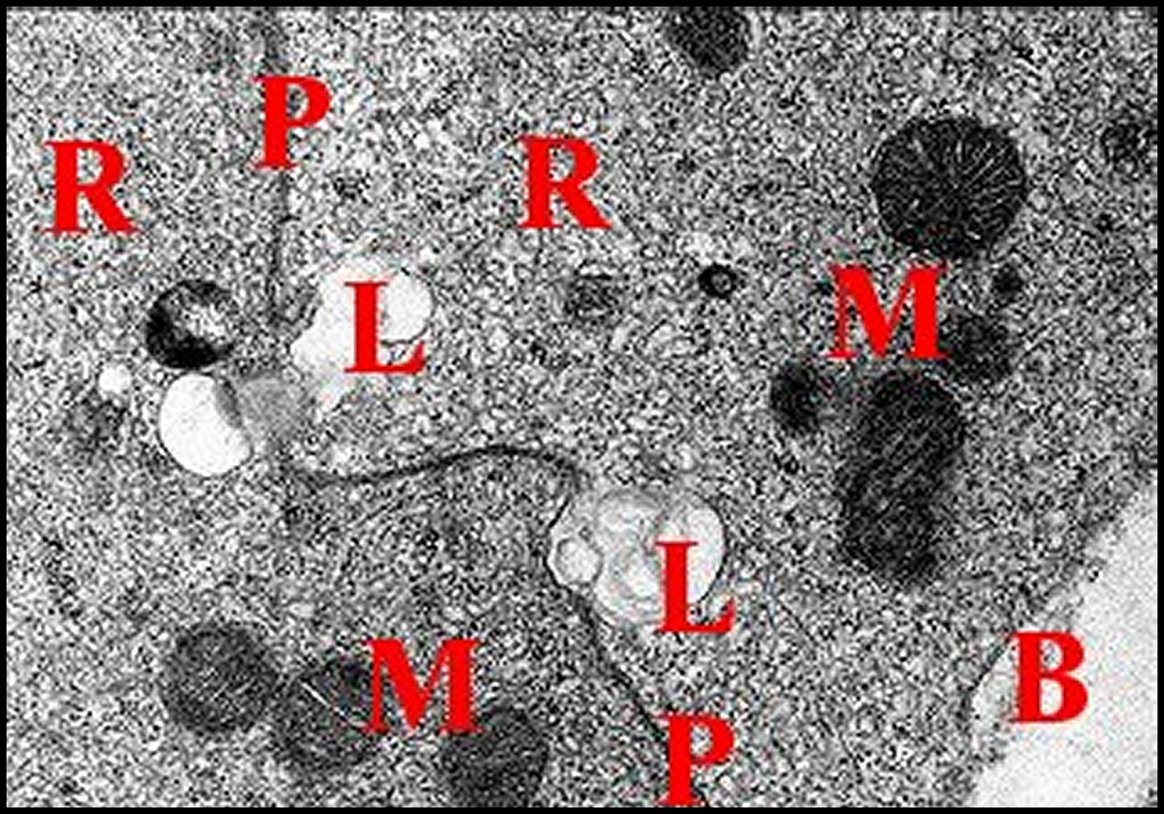

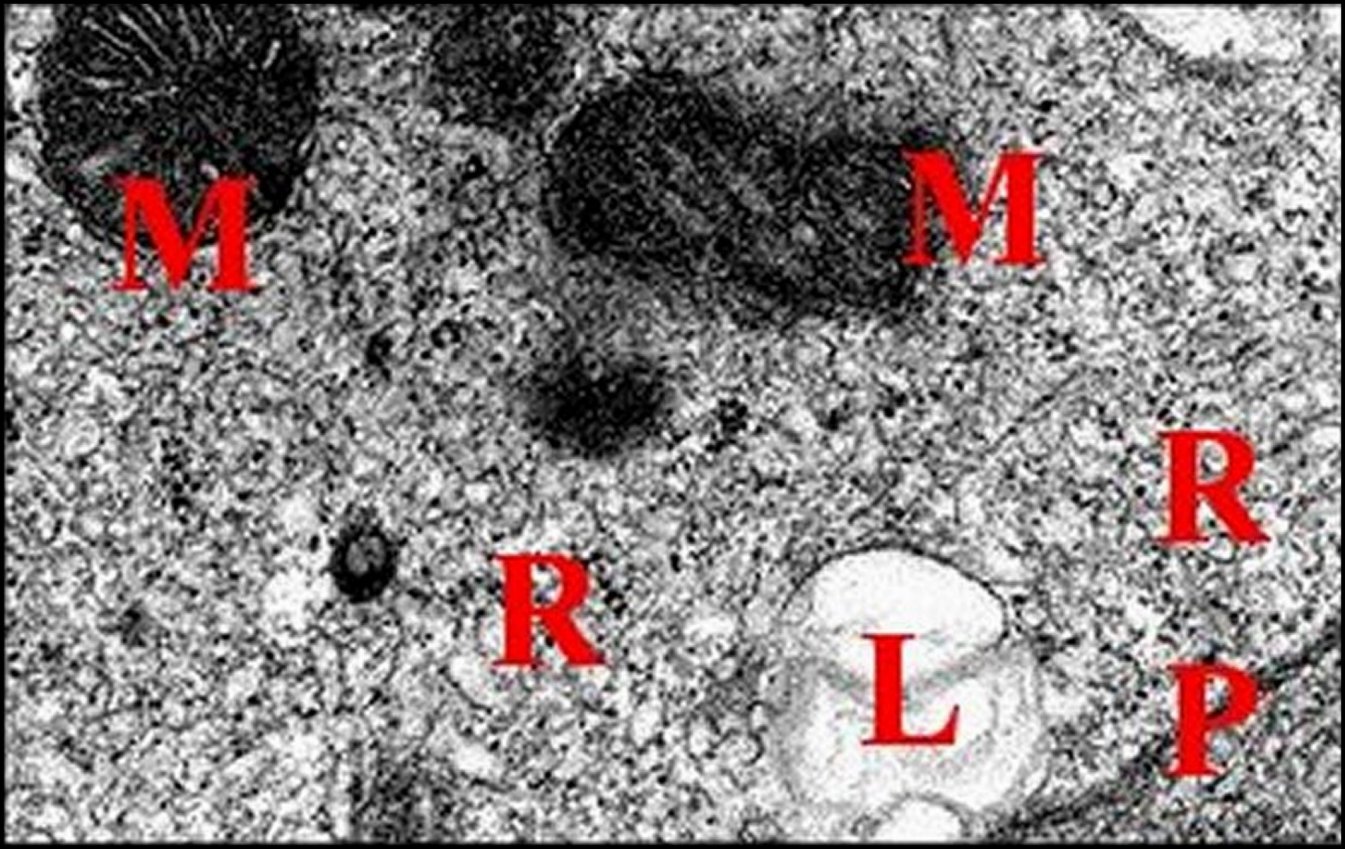

|

|

| Fig.29 - Mastophora bisaccata femelle, cellules endocrinoïdes: organites subcellulaires | Fig.30 - Mastophora, la même, tissu endocrinoïde : détails des organites |

| B, lame basale - L, lysosomes - M, mitochondries à crêtes tubulaires - P, plasmalemme - R, réticulum lisse très développé (©A.Lopez, M.E.T). | |

5-1 - Considérations anatomo-physiologiques

L'appareil séricigène de Mastophora

(immatures,

femelles adultes, mâles mûrs) a une composition et une

structure d’ensemble qui

sont typiques des Araneidae,

et ne reflète donc pas la

disparition de la toile orbiculaire.

Les glandes flagelliformes

produisent

vraisemblablement les fils axiaux pelotonnés des "bolas" tandis

que

le grand développement des agrégées

(Fig.20 et 21)

assure une

sécrétion de

"glue" très abondante, ce qui garantit la production

répétée des

globules, comme chez Poecilopachys -

pourvue aussi

d'énormes glandes de la même

catégorie (Fig.37,38) - et la

mise en place des enduits

visqueux centraux sur les « fils en pont » de la

fausse spirale. Les glandes tubuliformes

élaborent la soie des cocons ovigères globuleux à paroi rugueuse et

parcheminée, pédiculisés et pourvus parfois

d'un socle les

fixant sur un réseau de quelques fils tendu dans la

végétation (Fig. 31)

|

| Fig. 31 - Cocons de Mastophora cornigera (?) |

En

revanche,

dans le même cadre des Araignées

à allomones, l'appareil séricigène de Celaenia semble

bien être dépourvu de glandes

agrégées (Fig.35,36),

ce qui explique un comportement de chasse excluant tout fil de

capture. Dans aucun de ces cas, les agrégées,

lorsqu’elles existent, et

toutes les autres catégories glandulaires ne comportent aucune

cellule spéciale

qui puisse être comparée à celles des glandes

botryoïdes chez Kaira

alba (Lopez,1986).

Les

diverticules

intestinaux ou chylentériques

pénétrant dans les

cornes du prosoma où

Lévi (2003)

rappelle

leur présence d'après Lopez (mais pas celle de

l'endocrinoïde !), sont

largement ouverts

dans le thoracenteron (Fig. 8

à 12,32,33), sans

toutefois s'engager

dans les excroissances cornues

latérales (Fig.12). Il s'

ensuit que les Mastophora font

partie du groupe des Araneidae où

cette partie toute

antérieure et céphalothoracique de l'intestin est

remarquablement développée

(Millot,1931).

Les

diverticules

pourraient être impliqués dans deux manoeuvres

particulières

qu'effectuent

les Mastophora (Hutchinson,1903 ; Eberhard,1980) ;

l'absorption des bolas

inutilisés ou défectueux que

l'araignée ingère afin de

maintenir sa réserve hydroprotéinique ; la

régurgitation d'un liquide

malodorant qu' elle émet lorsqu'on l'importune et

réabsorbe quand cesse la

perturbation. Ledit liquide pourrait bien être le contenu des

diverticules

mobilisés par la contraction des muscles prosomatiques adjacents

et sans rapport évident avec les guaninocytes voisins (Fig. 32,33).

5-1-d - Tissu

folliculaire endocrinoïde

5-1-d-a - Rapports

avec la glande de mue

Le

tissu folliculaire

endocrinoïde abdominal est

bien différent du tissu

interstitiel adipoïde

étroitement associé avec l’intestin (Millot, 1926), ne

peut correspondre à des

glandes séricigènes

ébauchées ou

involuées et paraît aujourd’hui ne plus

pouvoir être considéré comme un simple contingent

postérieur de la glande de

mue (Fig.34,35), première conception erronée de

Lopez

(1985a)

chez Mastophora,

peut être inspirée

par celui des Mygalomorphes.

Découverte

et décrite

par Millot (1930) sous

le nom de "tissu endocrine", cette dernière présente dans

tout

l’ordre des Araignées une stricte localisation

céphalothoracique (Streble,

1966 ; Bonaric, 1980)

à

l’exception toutefois de certaines Mygales, dont les Liphistiidae,

où on la retrouve jusque dans l’abdomen au

contact des gros nerfs (Legendre, 1981 ; Legendre & Lopez,1981).

Son rôle dans les mécanismes de l’ecdysis a

été évoqué

par Legendre (1959) qui la considère comme un homologue

mésodermique de celle

des Insectes, et confirmé par Bonaric (1980) qui

lui a attribué son nom définitif.

Cette

glande de mue

(Fig.34,35) adopte dans le prosoma une disposition spatiale

qui

est en

grande

partie métamérique («organe antérieur»

et «organe postérieur», «groupes

latéraux») alors que le tissu folliculaire endocrinoide

abdominal ne semble pas

en présenter une. De

plus, des examens comparatifs montrent que

leurs aspects

histologiques ne sont pas exactement superposables. Contrairement au

tissu folliculaire

de Mastophora (Fig.34), Poecilopachys (Fig.35) et

les autres Araignées, les cellules de la glande de mue ont une

taille assez

variable et une forme plus irrégulière. Elles se groupent

plutôt en rubans et

en travées compactes où il n’y a pas de

«lumière» ; leur association avec

des néphrocytes et

des hémocytes est

quasi constante

(Fig.34). Les

caractères ultrastructuraux sont en revanche assez voisins (réticulum endoplasmique lisse développé,

crêtes mitochondriales

tubuleuses).

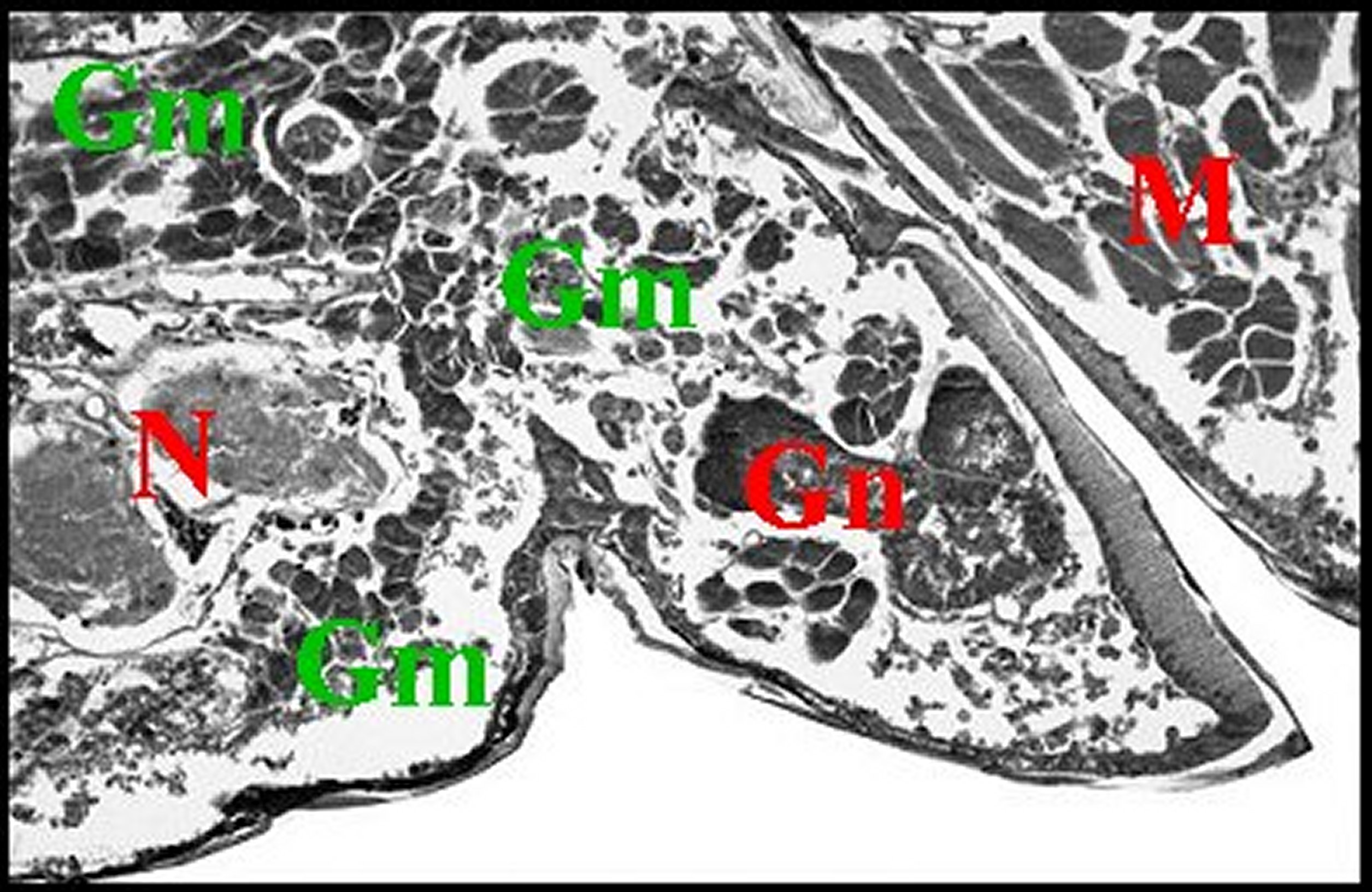

|

|

(Céphalothorax, vue trés partielle). |

Fig.35- Poecilopachys

australasia femelle, glande de mue (Céphalothorax en coupe parasagittale). |

| Gm,

glande de mue prosomatique - Gn,

gnathocoxe avec ses glandes

"salivaires" - M, muscles - N,

ganglions nerveux sous-oesophagiens- Np, néphrocytes (©A.Lopez, C.H.). |

|

Sur

le plan fonctionnel, il est

très

possible que le tissu folliculaire endocrinoïde abdominal soit

impliqué dans

l’attraction et la capture de proies, le produit des

régurgitations et

l'’épiderme des pattes étant à exclure, du moins

chez les femelles adultes. Ses

relations avec la substance attractive de nature sémiochimique

indiscutable autorisent deux

hypothèses, la

plus séduisante étant inspirée dans le cadre des Araignées à

allomones par le

mode d’action des ecdystéroïdes, dont on sait qu’ils sont

responsables du

déterminisme de la mue et de autres processus mettant en jeu la

différenciation

cellulaire (métamorphoses, formation des œufs) aussi bien chez

les Insectes que

chez les Araignées. Elle

est étayée, dans le cas des Mastophora

et autres Cyrtarachninae par les

observations d’auteurs

nord-américains

tels qu’ Eberhard (1977) privilégiant

le corps même de

l’Araignée et excluant formellement une quelconque attraction

par les produits

des glandes à soie,

ce qui confirme la première

hypothèse de Lopez.

Il s

'agit là d'un exemple type de

mimétisme chimique agressif.

5-2 -

Considérations

phylogéniques

Ainsi qu'évoqué au début de ses observations sur les «Araignées excentriques» du nouveau Monde par Lopez (1985) et confirmé ensuite ultérieurement (Lopez, 1998), il existe une ressemblance certaine entre les Mastophora, Celaenia et Poecilopachys non seulement par leur équipement séricigène (composante agrégée«arborescente» en particulier) mais surtout, par le tissu folliculaire endocrinoïde abdominal dont elles sont pourvues, particularité majeure ignorée de Levi (2003), tout comme les glandes botryoïdes de Kaira par ce même auteur (Levi,1993).

|

|

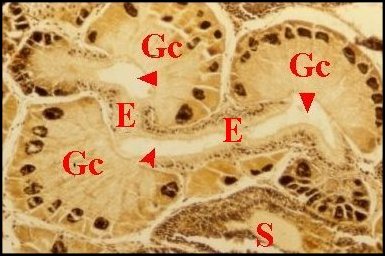

| Fig.36- Celaenia

excavata, femelle : ilôt de tissu endocrinoïde,

détail Les glandes agrégées sont absentes.

Tubuliformes visibles. |

Fig.37

-Poecilopachys australasia, femelle : trois ilôts de

tissu endocrinoïde et glandes agrégées énormes |

| Ag, glandes à soie agrégées - E,tissu endocrinoïde - Tu, glandes à soie tubuliformes (©A.Lopez, C.H.). | |

Eberhard (1980)

dans

son étude sur Mastophora dizzydeani et

Robinson (1982), dans sa monographie sur

les Araignées de

Papouasie, avaient

proposé de rattacher les Mastophoreae,

les Celaenieae et les

Cyrtarachneae,

dont Poecilopachys,

à un même groupe

monophylétique.Leurs arguments, repris par Stowe (1986)

n’étaient pas

anatomiques mais uniquement d’ordre éthologique :

prédation presque

exclusive sur des Hétérocères, du moins chez les

Mastophorinae ;

homologie

des fils «en ponts» («spanning-threads») et des

«bolas», peignés avec les pattes

IV lors du tissage, tous pourvus d’une glue adhésive pour

les

Lépidoptères ; régurgitations malodorantes et

peut être

répugnatoires ; flexion particulière des pattes

I et II lors du

repos.

Ces

particularités

disparates peuvent bien être considérées comme

des synapomorphies mais

paraissent néanmoins plus accessoires

que les caractères anatomiques internes, presque toujours

ignorés ou au mieux

négligés. La structure fondamentale de l’appareil

séricigène reste typique

des Araneidae et

n’est donc pas un argument formel. En

revanche, le tissu folliculaire

endocrinoïde se présente

comme une

caractéristique majeure, commune aux trois genres Mastophora, Celaenia (fig.36,37), Poecilopachys et

justifiant, plus que toute autre,

leur appartenance à une même série

évolutive. Suggéré initialement par les

Robinson (1975)

à

propos de Pasilobus et

repris ensuite par

Eberhard (1980)

et

l’un des précédents auteurs (Robinson,

1982),

ce groupement monophylétique dériverait d’

Orbitèles typiques, incluerait

d’abord Poecilopachys et

l’Araignée

néo-guinéenne Pasilobus,

réunirait ensuite les

Mastophoreae à

bolas (Mastophora, Dicrostichus, Cladomelea)

pour s’étendre enfin aux Celaenieae

qui n'en

produisent pas (Celaenia, Taczanowskia). Aujourd'hui

(2022), suite à divers

travaux plus récents soulignant une même viscosité

de la glue (Cartan & Miyashita, 2000) tous

ces genres sont rattachés à la tribu

des Mastophorini, partie de

la curieuse sous-famille

des Cyrtarachninae.

Le tissu endocrinoïde, à

rechercher, entre

autres intermédiaires, chez Cyrtarachne et

Pasilobus qui en possèdent

vraisemblablement, pourrait bien être, selon A.Lopez, un

caractère anatomique

commun primordial mis en place par la coévolution (évolution convergente...).

Il permet la

maîtrise de proies originales en les attirant avec un ou des

sémiochimiques particuliers, les allomones qui miment les

phéromones sexuelles de leurs femelles. On sait que par

définition, une allomone (du grec ancien ἄλλος allos "autre" et

phéromone), est, selon Brown et Eisner (Brown, 1968) une

substance élaborée et émise par un individu d'une

espèce donnée affectant le comportement d'un membre d'une

autre espèce toute différente au profit du producteur

mais pas du récepteur. La sécrétion du tissu

endocrinoïde stimulerait l'épiderme de Mastophora

libérant dès lors l'allomone.

Il

est à souligner

enfin que malgré une même étrangeté

confinant au

"fantastique", Mastophora reste

complètement isolée, au sein

des Araneidae,

d'un

autre genre extraordinaire, Kaira (Araneinae), plus surprenante

encore

et ne peut à priori, descendre

d’un même ancêtre.

Bien que des proies leur

soient communes (Lépidoptères,

Hétérocères, Diptères) et pareillement

attirées

par des odeurs allomonales

(«mimétisme chimique

agressif»), trop de

caractères

anatomiques et comportementaux s’opposent à un rapprochement des

Mastophorinae

et de Kaira.

Comme le rappelle Levi (1993), ce

dernier taxon est

caractérisé chez le mâle par une apophyse bulbaire

terminale que ne possèdent

pas les précédents ; les cocons

ovigères ont superposés,

dépourvus de couche externe coriace et tissés en

utilisant différemment

les pattes IV ; il

n’existe pas de régurgitations

malodorantes ; les

pattes I et II ne sont pas

fléchies au repos. De plus, les glandes gnathocoxales

(maxillaires)

(Fig.42) présentent un dimorphisme

sexuel,

inexistant chez Mastophora où

il va

de pair avec l’absence de coiffe

embolique dans le bulbe

copulateur.

|

| Fig. 39 - Kaira alba mâle : coupe histologique de gnathocoxa. Les glandes "salivaires" sont les unes "classiques" (Gc) et les autres "sexuelles"(Gs), n'existant pas chez la femelle. (A.Lopez,C.H.).Comparer avec la Fig.7: Mastophora mâle. |

La

toile est

rudimentaire mais d’un type et

d’une origine absolument

uniques chez les

Araignées : les

zigzags déposés sur sa

charpente en trapèze des glandessont le

produit flagelliformes et surtout, par leur enduit, de

glandes

agrégées extraordinairement modifiées : les

glandes botryoïdes de Lopez (1986,1998,2001)

|

| Fig. 40 - Coupe histologique de glande botryoïde (vue trés partielle). |

|

E, épithélium

à petits

adénocytes -Gc, coussinet à cellules géantes

(giganto-cellulaire) - S, glande à soie ampullacée .

Flèches : lumière

(© A.Lopez C.H.)

|

Les proies sont attirées chez Kaira par

ce même enduit «odorant», donc par la toile et les

glandes agrégées

alors

qu’elles sont orientées vers le corps même de

l’Araignée par son tissu

endocrinoïde et l’activation tégumentaire dans le

cas des

Mastophorini.

Pour

conclure, il est regrettable que

malgré son intérêt considérable sur les

plans fonctionnel, phylogénique et

surtout évolutif (coévolution ), le tissu endocrinoïde

abdominal, principal

apport

publié par A.Lopez sur l'anatomie

interne de Mastophora,

ait

été "ignoré" par la plupart des

zoologistes, quand ils ne l'ont pas

délibérément supprimé avec tout son contexte

(in

version française de Wikipédia). Pourtant

les premiers concernés puisqu'il

s'agit de leur propre faune, les

arachnologistes

Nord-américains semblent

essentiellement orientés vers

la chimie des composés

volatiles, non leur origine précise (Yeargan

& Quate,1996,1997; Stowe,1986 ; Hutchinson,1903).

| "ARAIGNEES" |