ARAIGNEES A

ALLOMONES

|

|

Couleurs

conventionnelles :

En noir et italiques, termes anatomiques ; en violet,,

noms

génériques et spécifiques ; en vert, noms de

familles et sous-familles ; en

orange,, parties

les plus importantes

et résumés ; en bleu, liens divers.

|

|

Abréviations

conventionnelles :

M.E.B. : (photographie en)

microscopie

électronique à balayage

M.E.T. :

(photographie en) microscopie

électronique à transmission

C.H. : coupe histologique

(microscopie photonique)

|

|

|

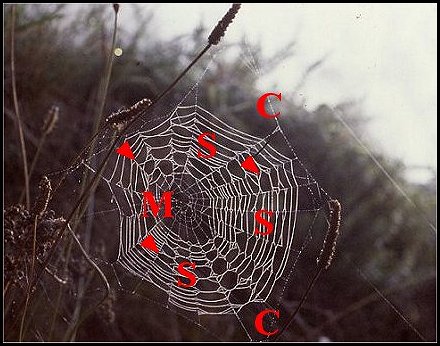

| Fig.1 - Toile géométrique

orbiculaire d' Aranéine. Vue totale.

L'Araignée s'est dissimulée (Hérault) |

Fig.2 - Orbe de Micrathena clypeata installée sur le moyeu. Vue partielle de la toile (Sautero-La Levée, Guyane) |

| C, fils de charpente - M, moyeu fermé (Fig.1) et ouvert (Fig.2) - S, spirale captrice visqueuse traversant les secteurs que délimitent des radii (flèches) (© A.Lopez , d'après deux diapositives) | |

Appelée «fil de capture

gluant» par Peters

(1987), la spirale est la

pièce maîtresse du piège. Elle tire son origine de

4 glandes agrégées

dont le

corps sécrète par son épithélium

un liquide

glycoproteinique visqueux,

faiblement acide, et de deux glandes

flagelliformes élaborant un

produit non

gluant, d’aspect élastique. Ces deux catégories de

glandes s’associent en

unités fonctionnelles

qui disparaissent chez les mâles

adultes (Sekiguchi,

1952 ; Peters,1955). Les

canaux excréteurs des

agrégées ont une

structure

particulière (Kovoor

& Zylberberg,1979) et modifient la

composition finale

de la glu, ainsi que son hydratation. Ils aboutissent aux

filières

postéro-latérales pour s’y terminer par des fusules

étroitement rapprochées en

« triades »

(Kovoor & Lopez,1982). La

sécrétion des

flagelliformes est

extrudée en fibres axiales que recouvre la

glu des agrégées.

Les Araneidae

«spécialistes» de

Lépidoptères et de Diptères mâles ont

abandonné totalement l’orbe conventionnelle et sa spirale

captrice visqueuse.

Ils constituent le seul groupe d’Araignées devenues

réllement monophages ou

presque au cours de leur évolution, un phénomène

remarquable et peu connu

encore des Zoologistes.

Ces

Araignées «vedettes»

appartiennent essentiellement à

trois groupes systématiques : les Celaenieae, les

Mastophoreae

(sous-famille des Mastophorinae)

et le genre Kaira, bien

distinct des

deux précédents, d’ailleurs inclus dans une autre

lignée d’ Araneidae avec

les

genres Metepeira, Aculepeira et Amazonepeira.

Un

quatrième groupe d’ Araneidae,

la tribu des Cyrtarachnineae

(Simon,1892), serait

apparenté aux Mastophorinae (Eberhard,1980 ;

Robinson,1982)

mais n’en a

pas moins conservé le tissage d’une toile

géométrique à orbe modfiée.

Des points communs

indiscutables rapprochent

curieusement les Celaeniae,

les Mastophoreae, les Cyrtarachnineae et Kaira

sans

préjuger des «surprises» que réserve

l’anatomie interne et qui contribueront

ensuite à bien séparer le genre des trois tribus, compte

tenu par ailleurs de

la structure des cocons et de l’éthologie.

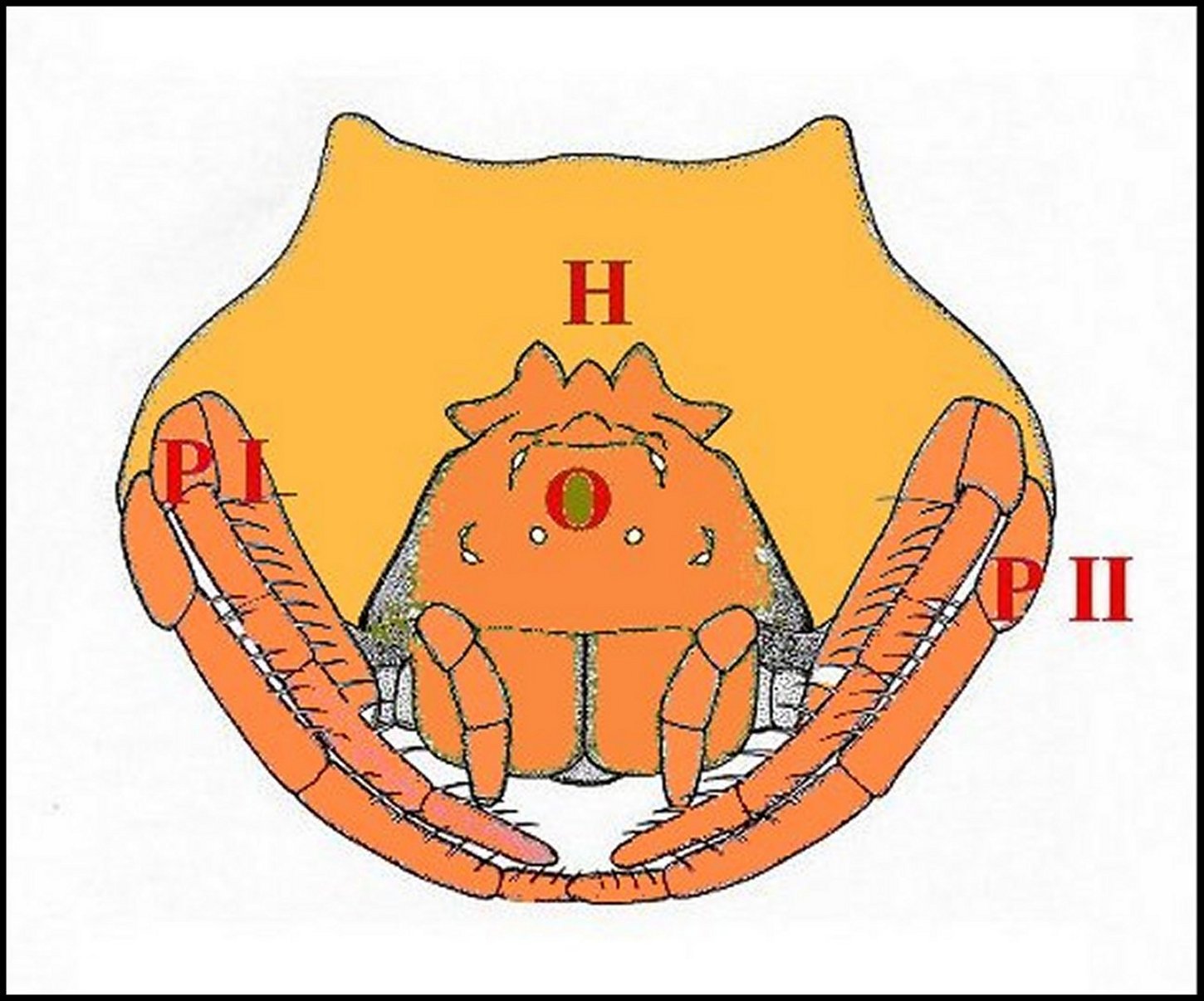

► Le corps de

presque toutes

ces Araignées porte de curieuses protubérances

abdominales et prosomatiques,

mousses ou épineuses (Fig.3).

|

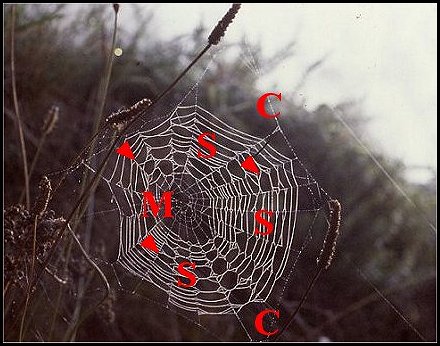

| Fig.3 - Mastophora cornigera, femelle, vue frontale |

| Deux cornes bifurquées sur le

prosoma et protubérances sur l'abdomen. D'après Internet. |

L'histologie montre

que chez Mastophora

celles du céphalothorax,

en forme de "cornes"

bifurquées,

"hébergent" des diverticules intestinaux du thoracentéron

avec leurs

guanocytes ou cellules

à guanine (Fig.4).

|

|

|

Fig.4 - Mastophora cornigera,

femelle immature : coupe histologique transversale du

prosoma

passant par les cornes (H, Hb). C, cuticule - D, diverticules

intestinaux - G, guanocytes -; M, muscles(© A.Lopez

C.H.) |

►Leurs pattes I et

II sont garnies d’épines

ventrales chez Celaenia (Fig.5), de

longs poils

sétacés, et dans le cas particulier des mâles et

immatures de Mastophora,

d’une rangée prolatérale de soies spéciales

acérées facilitant la

préhension directe des proies (Gertsch,1955 ;

Eberhard,1980)(Fig.6).

|

|

| Fig.5 - Celaenia excavata

femelle sous ses cocons |

Fig.6 - . Mastophora immature, vue de face : céphalothorax avec ses cornes, pattes I et II, abdomen avec ses bosses à l'arrière plan . |

| Pattes hérissées

d'épines ventrales (fémurs), étalées dans

l'attente d'une proie (©B.Lopez,

Brisbane) |

H, cornes - 0, région oculaire. Les pattes sont garnies de soies (©A.Lopez, dessin.) |

►Le dimorphisme

sexuel

volumétrique est souvent considérable :

mâles nains

ou «pygmées» de Mastophora

(Gertsch,

1955) (Fig.7,8)

et Celaenia

sans atteindre toutefois

l’inégalité de taille

extravagante observée chez d’autres Araneidae telles que les Argiope, Cyrtophora et les Nephila

(Néphiles) (Fig.9).

►Elles se camouflent de jour dans

la végétation grace à leurs formes et couleurs

cryptiques (Fig.10), parfois vives (Poecilopachys)(Fig.12)

mais pouvant aussi les faire ressembler à des…fientes d’oiseau

(« bird

dropping spiders ») lorsque le blanc et le

noir prédominent comme chez Caelenia (Fig.11) !

|

|

|

|

Fig.10 - Mastophora

cornigera

Femelle, vue dorsale.

Flèche

: cornes

|

Fig. 11 - Celaenia excavata

Femelle,

vue dorsale (Col.A.Lopez)

|

Fig.12-

Poecilopachys australasia

Femelle, vue

dorsale (Col.A.Lopez)

|

►De

même,

elles tendent à dissimuler leurs gros cocons ovigères,

fusiformes ou globuleux,

sessiles ou pédiculisés, parfois ornementés,

qu’elles tissent parmi les plantes

(Fig. ).

► Leur activité

prédatrice est strictement

nocturne, ce qui en rend l’observation aléatoire et très

difficile.

►Les femelles adultes capturent des

Hétérocères

nocturnes, exclusivement dans

le cas des Mastophorinae

et de Kaira, peut

être aussi d’autres

proies chez les Cyrtarachneae.

Ces Papillons, du moins en Amérique, se rattachent

à 7 familles d’

Hétérocères : Noctuidae, Geometridae,

Tineidae, Plutellidae,

Tortricidae, Gelechiidae et Pyralidae ( in

Yeargan, 1994).

►En revanche, les jeunes immatures,

les mâles subadultes

des Mastophorinae, de Kaira

et

même adultes de certaines

Mastophora ne capturent

pas des Lépidoptères mais des Diptères

Nématocères, presque toujours du sexe

mâle, dont la taille est plus en rapport avec la leur :

Cecidomyidae dans

le cas de Kaira

alba et

surtout Psychodidae dans celui des Mastophora

et de Celaenia

(Hickman, 1970 ; Forster & Forster,1973 ;

Lauder in

Eberhard,1980 ; Yeargan &

Quate,1996). Une relation

spécio-spécifique

existerait d’ailleurs chez trois Mastophora

différentes (Yeargan

& Quate,1996), chacun de ces

taxons tendant

à ne capturer qu’une ou deux espèces de Psychoda.

►Il existe en gros trois modes de capture

excluant totalement

l’orbe classique.

-Utilisation d’une toile rudimentaire

en trapèze pourvue

d’un «zigzag» singulier chez Kaira, du moins

la femelle de K.

alba.

-Elaboration

de fils pendants

garnis d’un

ou plusieurs globules trés visqueux et manipulés

avec

une patte ambulatoire

, ainsi que l'a bien décrit Gertsch (1947) comme

les «bolas» qu'utilisent les gauchos

sud-américains pour entraver leur bétail.

-Absence

de tout dispositif

soyeux de

capture chez les Celaenieae, ce que corrobore leur appareil

séricigène réduit.

-Pour leur part les

Cyrtarachneae

(in Cyrtarachninae) construisent une

toile géométrique élaborée

sub- horizontale, rappelant les

orbes conventionnelles d’autres Araneidae par sa charpente, son moyeu

et ses

radii. Elle est toutefois dépourvue de spirale gluante captrice

que

remplacent des fils tendus «en ponts» trés

lâches dans les

secteurs(« spanning-threads »), garnis en leur

centre d’un matériel

extrèmement visqueux, pendant après rupture comme des

«bolas» et engluant

surtout des Lépidoptères

Hétérocères. Ces derniers pourraient être

attirés par

des éléments de la toile et (ou) l’araignée qui

l’a construite.

►Sous

toute réserve pour

les Cyrtarachneae, dont

l’éventail des proies est encore mal connu, les Insectes

capturés sont presque invariablement des mâles. Les

Araignées émettent pour les

«appeler» des substances volatiles odorantes,

diffusées seulement pendant la

chasse (Gemeno & al., 2000)

et qui simulent les

phéromones sexuelles

de leurs femelles. Ces sémiochimiques font donc partie des

allomones.puisqu’ils

sont utilisés pour la communication entre espèces

différentes et provoquent une

réponse adaptative favorable pour

l’ «émetteur-prédateur», léthale

pour la «proie-receveur »

►Il existe

diverses preuves de la «duperie chimique»

(«agressive chemical mimicry» : Eberhard,1977 ;

Yeargan,1988)

pratiquée par les Mastophorines

et

Kaira.

Les

mâles des Insectes,

Diptères et

surtout Lépidoptères, se dirigent vers l’ Araignée

qui les «appelle» en volant

contre le vent et en contournant les obstacles visuels

interposés, ce qui

prouve bien que l’attraction est olfactive.

Les

Papillons appartiennent aux

seules

espèces d’Hétérocères qui soient actives

sexuellement dans le secteur lors de

la scotophase où l’ Araignée les capture (2 seulement sur

71 : Eberhard,

1977). Certains d’entre eux déploieraient même leurs genitalia

lorsqu’ils approchent du prédateur, confirmant ainsi que

l’odeur

attractive ne peut être que sexuelle, et cela, d’autant que la

reproduction

est leur unique activité imaginale. Qui plus est, les

Lépidoptères mâles

qu’attire Kaira alba

pourraient ébaucher une pseudo-copulation avec la toile

collabée de cette Araneidée (obs.

de Stowe). Ceci ne serait pas sans rappeler la tentative d'

"accouplement" des mâles de certains Insectes

Hyménoptères (Scoliidae) avec le labelle d' Ophrys

(Orchidaceae) pour polliniser cette dernière !

Il

est par ailleurs

démontré que certains

composés chimiques phéromonaux appartenant aux

groupes HCE (hydrocarbures

ou époxydes) et surtout AAA (aldéhydes aliphatiques,

alcools, acétates (in

Yeargan, 1994 ; Haynes & al., 1996) sont

produits à la

fois par

certains Lépidoptères nocturnes et par des Mastophoreae

qui les capturent (Stowe &

al.,1987 ;

Yeargan,1994). En fait ces dernières

élaboreraient

plutôt des mélanges

phéromonaux («pheromone blends» : Stowe &

al.,1987) dont la

composition peut varier dans le temps et expliquerait la capture

successive

d’espèces différentes au cours d’une même nuit.

►Le

lieu de diffusion phéromonale a

été

recherché expérimentalement par les auteurs

nord-américains qui l’ont attribué

chez les Mastophorinae, non au matériel des bolas, du

moins lorsqu’ils

existent, mais au corps même de l’

Araignée (Eberhard,1977) et,

chez Kaira, à la seule toile (Stowe, com.pers.).

Il n’en restait pas moins que

la source

glandulaire des attractifs allomonaux, problème majeur,

demeurait inconnue

jusqu’en 1985. A partir de cette même année, l'auteur a

donc

effectué une série de

recherches histologiques pour tenter de la mettre en évidence

(Lopez,1985a ;

Lopez,1985b ;

Lopez,1986 ;

Lopez,1998 ;

Lopez,1999)

Elles se

sont

avérées d’emblée

fructueuses dans le genre Kaira

(Lopez,1985a), y montrant une

correlation aussi

spectaculaire que logique entre l’anatomie des glandes

à soie agrégées, converties en glandes botryoïdes pourvues de

coussinets

à cellules géantes (Fig.7,8) et le

comportement prédateur

de Kaira alba (Lopez,1985b ; Lopez,1986).

Beaucoup

plus tard seulement,

ces recherches ont

orienté A.Lopez

(1998)

vers une autre

conception du phénomène chez les Mastophorinae dont le tissu endocrinoïde folliculaire

abdominal,

situé près des glandes à soie (Fig.9,10), y est sans nul doute impliqué. On peut aujourd’hui

même ( dès 2007) l’étendre aux

Cyrtarachneae sur la base

de documents histologiques antérieurs

à 1997.

Eberhard,W.G.,

1980.- Psyche, 87 (n°3-4),

p.143-169.

Forster,R.R.

& L.Forster, 1973.- New Zealand

Spiders, Collins ed.,

London.

Gemeno,C.,

Yeargan,K.V. &

K.F.Haynes, 2000.- Chemical Ecology, 26,p.1235-1243.

Gertsch, W.J.,

1947.- Natural Hist.,April 1947, 56

(n°4),

p.152-158, 189.

Gertsch,W.J.,

1955.-

Bull.Amer.mus.nat.Hist.,106 (4), p.221-254.

Haynes,K.F., Yeargan, K.V., Millar,J.G. & B.B.Chastain,1996.- Journ.Chem.Ecol.,22 (n°1),p.75-89.

Hickman,V.V.,1970.- Pap.Proc.Royal Soc.Tasm.,105, p.75-81.

Hutchinson,

C.E., 1903.- Sci.Am., 89 (10),

p.172.

Kovoor,

J. &

L. Zylberberg,1979.-

Zoomorph.,92,p.217-239.

Kovoor,J. & A.Lopez,1982.- Rev.Arachnol., 4, p.1-21.

Lopez,A.,1985a (avec M.K.Stowe et J.C.Bonaric).- Publ.Scient.accel., Univ.R.Descartes, n°8, Mars 1985, p.1-9.

Lopez,A.,1999.-

Alexanor, 21,

fasc.4, p. 195-200.

Peters,

H.M.,1955.- Z.Naturforsch.,103, p.404.

Peters,

H.M.,

1987.- in Nentwig,W.,

ed. : Ecophysiology of Spiders, Springer-Verlag, Berlin, V, p.

187-202.

Robinson,M.H.

&

B.Robinson,1975.-Zool.J.Linn.Soc.,56 (4),p.301-314.

Robinson,

M.H. 1982.- Monogr.Biol.,42,

p.557-581.

Sekiguchi,

K.1952.- Annot.Zool.Japan.,25, p.394-399.

Simon,E.,1892.- Histoire naturelle des Araignées. Vol. I, Librairie Encyclopédique de Roret, Paris.

Stowe,M.K., Tumlinson, J.H. & R.R.Heath,1987.- Science, 236, p.964-967.

Allomones

and Kairomones: Transspecific Chemical Messengers. BioScience, Volume 20, Issue 1, January 1970, p.21

Yeargan,K.V,

1988.- Oecologia (Berlin),74p.524-530.

Yeargan,

K.V.

& L.W.Quate,1996.-

Oecologia, 106 (2), p. 266-271.

Yeargan,

K.V.,1994.- Ann.Rev.Entomol.,39,p.81-99.