|

L'appareil épigastrique des Araignées mâles ANATOMIE ET COMPORTEMENT DES ARANEIDES : VINGT-CINQ ANS DE RECHERCHES (Version

2023)

Par

André LOPEZ

|

Un curieux complexe glandulaire et

sensoriel annexé à l'orifice génital des mâles d' Araignées, associant

des organes sécréteurs, des sensilles et impliqué dans l'induction

spermatique

|

|

Couleurs

conventionnelles :

En noir et italiques, termes anatomiques ; en violet,,

noms

génériques et spécifiques ; en vert, noms de

familles et sous-familles ; en

orange,, parties

les plus importantes

et résumés

; en bleu, liens divers.

|

|

Abréviations

conventionnelles :

M.E.B.

:

(photographie en) microscopie électronique à

balayage

M.E.T. :

(photographie en) microscopie électronique à

transmission

C.H. :

coupe histologique

(microscopie photonique)

|

1 - Introduction

2 - Glandes épigastriques ou

prégonoporales

2.a.-Localisation

et rapports

2.b.- Structure générale

2.c.- Corps glandulaire

2.c.1.-

Histologie

2.c.2.- Ultrastructure

2.c.3.a.- Variations numériques

2.c.3.b.- Variations morphologiques

2.c.3.c .- Variations dans les rapports

2.d. -Canaux

2.d.1.- Histologie

2.d.2.- Ultrastructure

2.e.- Fusules épigastriques

2.e.1. - Formes

2.e.2.- Dispositions

2.e.3.- Puits ("Pits")

2.e.4.- Structure

3 - Organes gonoporaux (ex "glandes gonoporales")

3.a.- Localisation et rapports

3.b.- Histologie

3.c.- Microscopie électronique

4 - Glandes exocrines tégumentaires

4.a.- Microscopie électronique

5 - Commentaires

5.a.- Point de vue anatomique

5.a.1.- Organes prégonoporaux

5.a.2.- Organes gonoporaux

5.b.- Point de vue fonctionnel

5.c.- Point de vue ontogénique

5.d.- Point de vue étho-écologique

5.e.- Point de vue phylogénétique

L’étude de l’appareil épigastrique a débuté

en 1970 sur le conseil amical du Pr Roland Legendre qui fut, avec Jacques

Millot,

l’un des deux pionniers de l’étude

histologique des Araneides.

Elle devait

inaugurer

toutes les recherches ultérieures de l'auteur sur les Araignées, recherches qui se

sont avérées particulièrement fructueuses. André

Lopez souhaite exprimer ici une

nouvelle fois toute sa gratitude au grand zoologiste

montpelliérain qui a

initié ses succés arachnologiques en l'orientant vers cette "voie

royale", quasi inexplorée jusqu'alors (Legendre

et Lopez,1971).

|

Les

mâles d’Araignées

possèdent des organes particuliers, propres à leur sexe, logés dans

l'épigastre,

plus précisément

dans la lèvre antérieure

du sillon (fente)

génital

(e) ou épigastrique. Les plus

visibles d’entre eux montrant un

aspect de glandes exocrines.

ils sont désignés d’après les premiers travaux de Lopez,1971

sous l’appellation

globale -reconnue ensuite

comme abusive ! -de «glandes

épigastriques».

En fait, ces organes peuvent être divisés en deux

types bien distincts.

►

Les glandes épigastriques

proprement dites ou

prégonoporales (Lopez,1977) organes

sécréteurs

pluricellulaires, acinoïdes, consistant chacune en un corps

épithélial et un canal

excréteur

allant s’ouvrir en avant du sillon

épigastrique, par une fusule

creuse implantée sur le tégument

ventral. La

présence de fusules a

été découverte

par Fage et Machado (1950)

chez les Ochyroceratidae et

confirmée ensuite par le deuxième auteur (Machado,1951), celle

des

glandes elles mêmes par

Melchers

(1964 : Theraphosidae), Marples

(1967 :

« epiandrous glands » : Gradungulidae) et Lopez (1971).

Elles

sont inconstantes et ne se rencontrent pas chez les mâles de toutes les

espèces d’Araignées (Lopez,1972 ;

Lopez,1977).

►

Les organes gonoporaux ont

été découverts et décrits chez les

Clubionidae et les Dysderidae (Lopez,1972) ,

puis dans d’autres familles. Ils sont constants et se rencontrent

pratiquement chez les mâles de toutes les espèces d’Araignées étudiées

jusqu’ici (Lopez,1977).

De

plus, étant donné qu’ils peuvent s’associer à des glandules

tégumentaires prégonoporales isolées,

du moins chez les Metinae

et les Amaurobiidae (Lopez,1986a ; Lopez,1988), l'auteur a proposé pour l’ensemble le

nom d’ «appareil

épigastrique» dans

une revue générale de la zone du gonopore

chez les

Araignées mâles (Lopez,1988).

Il s’agit là d’un complexe hétérogène, de prime abord assez incongru

puisqu’il associe des formations anatomiques dissemblables et de

significations phylo-ontogéniques peut être différentes (Fig.1 à 3).

|

|

|

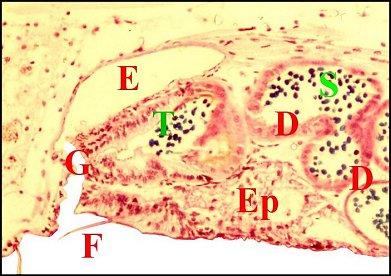

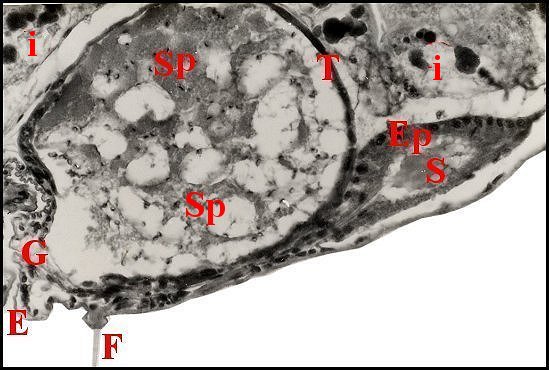

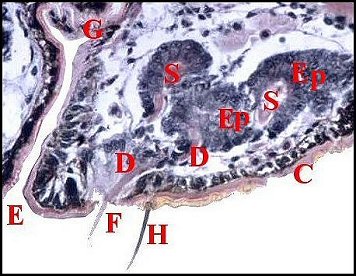

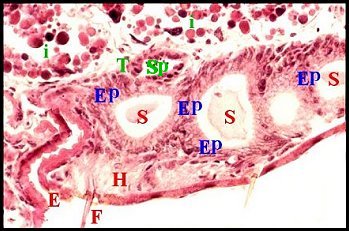

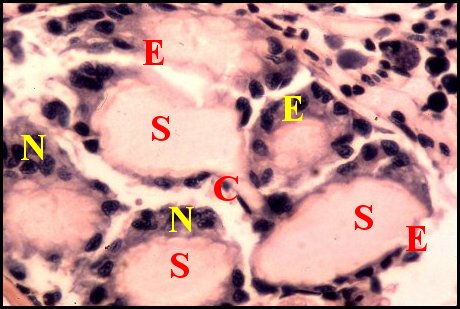

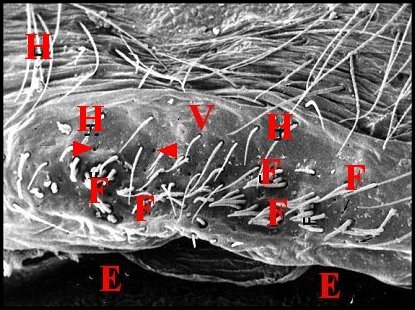

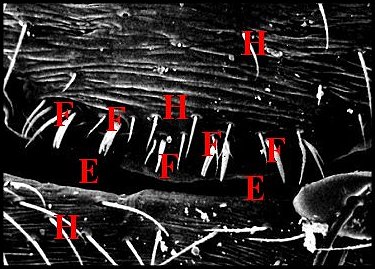

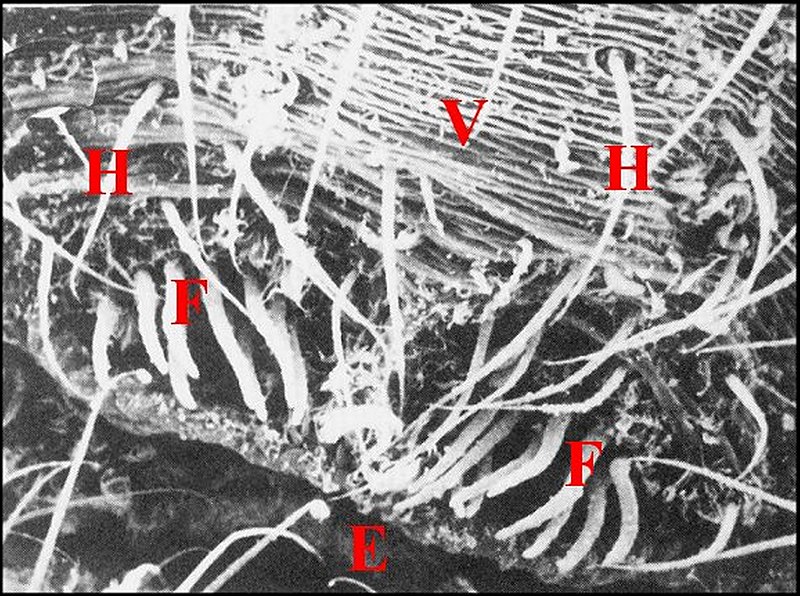

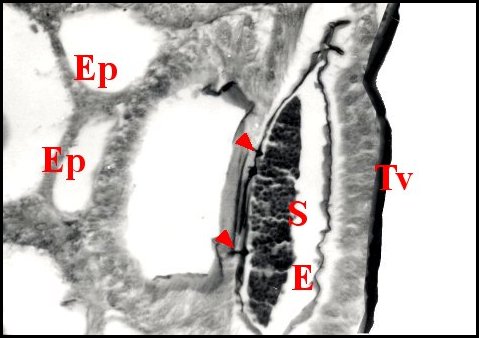

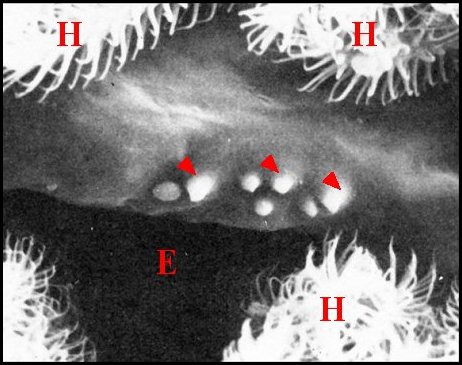

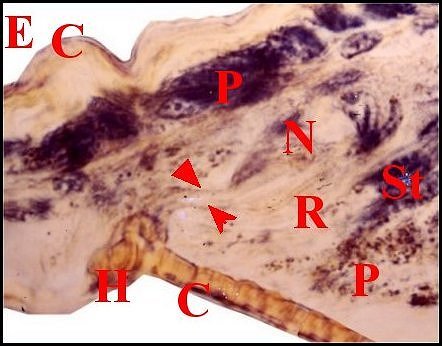

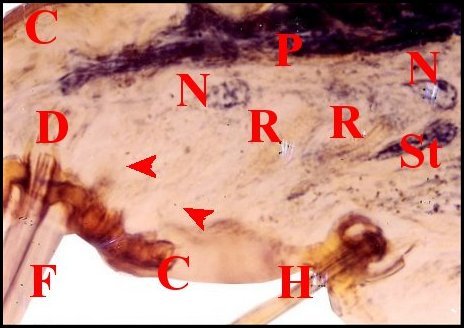

| Fig.2 - Agelena

labyrinthica mâle : région épigastrique |

Fig.3 - Argyrodes X

mâle : région épigastrique |

|

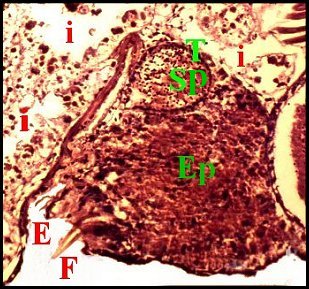

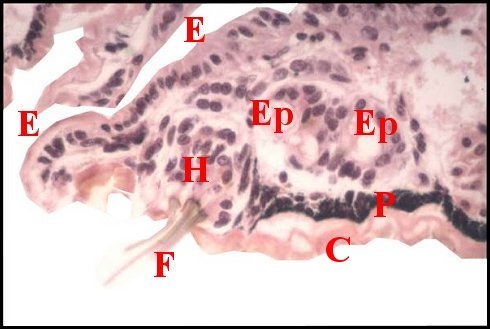

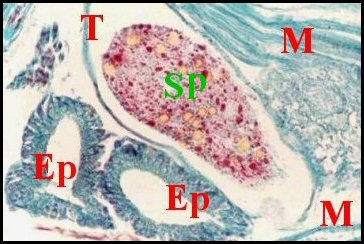

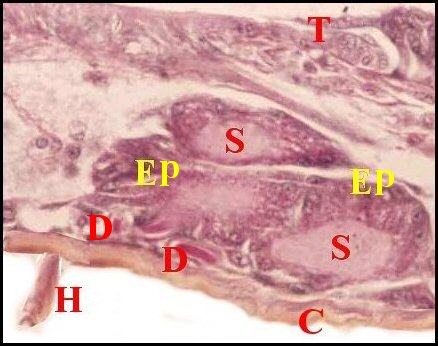

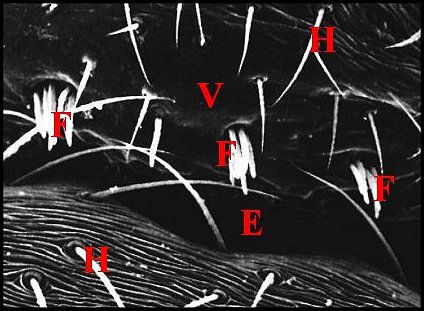

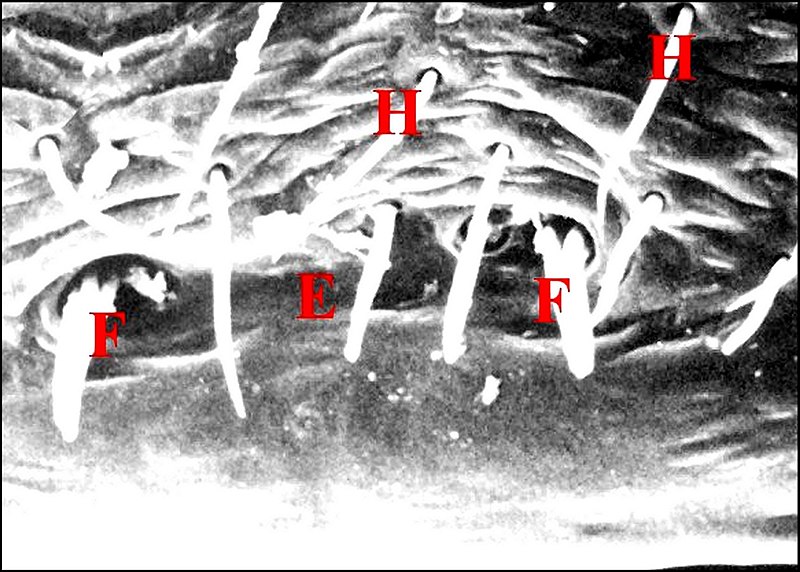

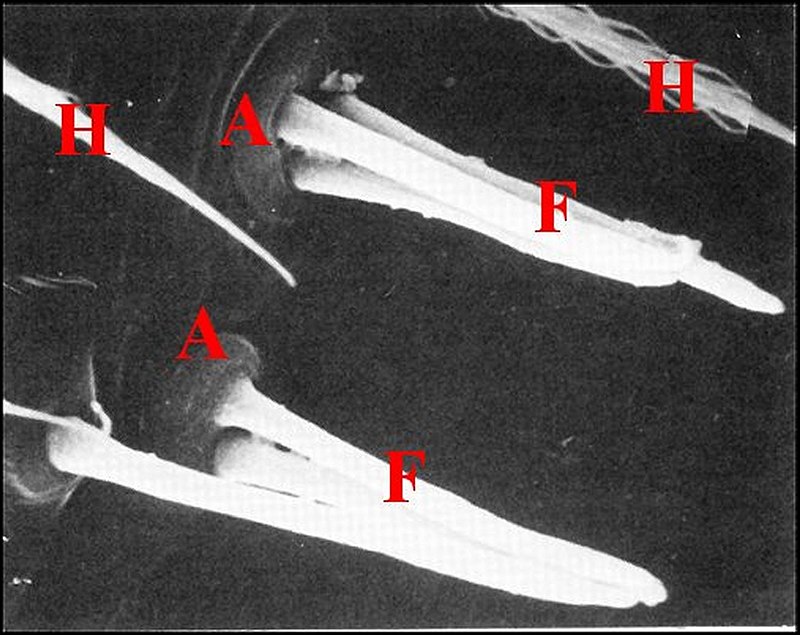

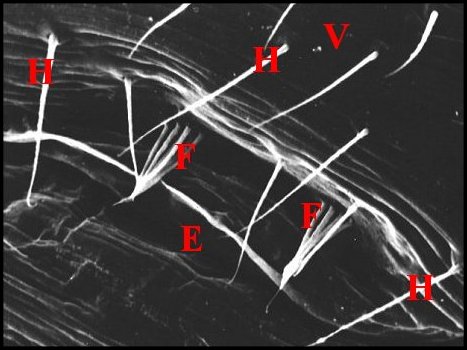

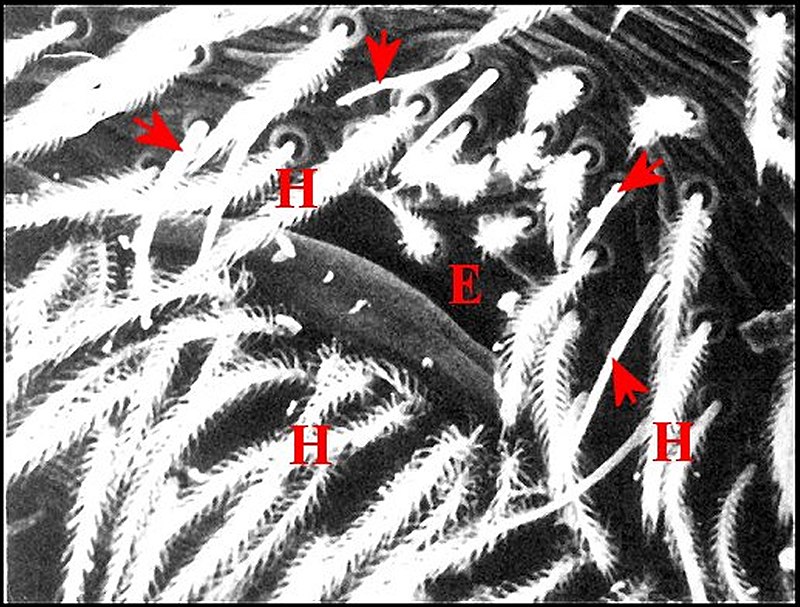

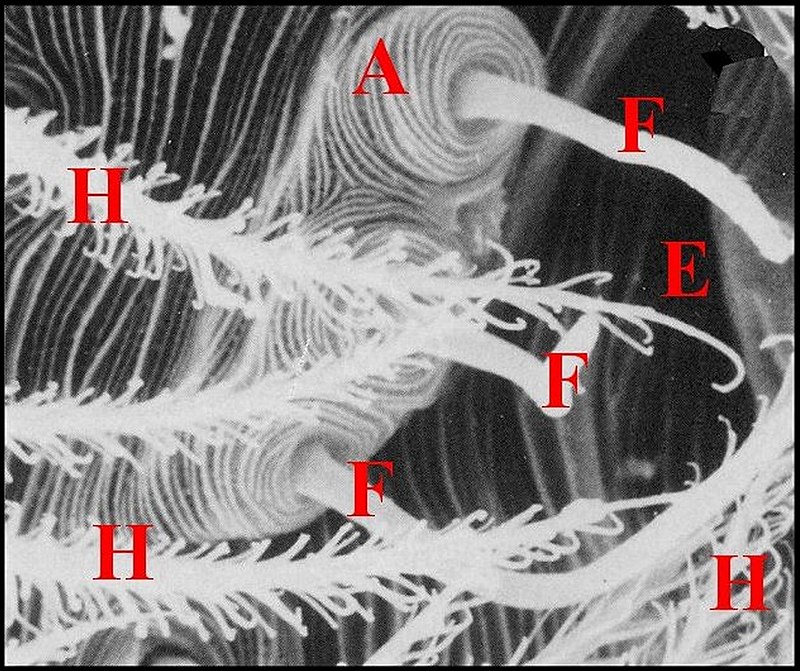

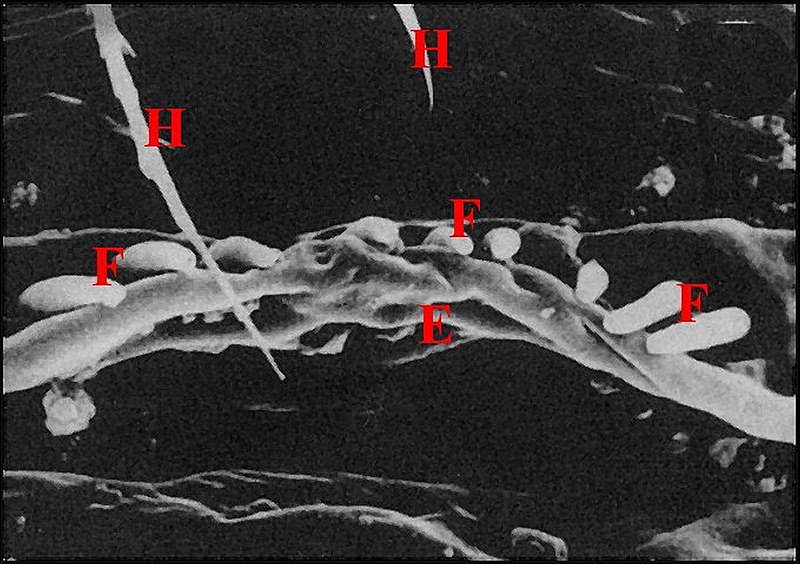

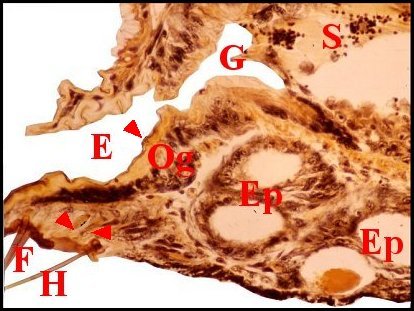

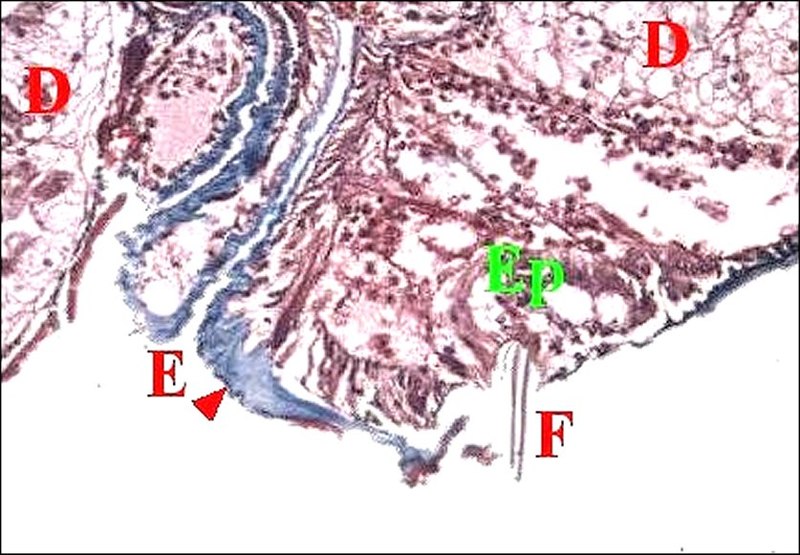

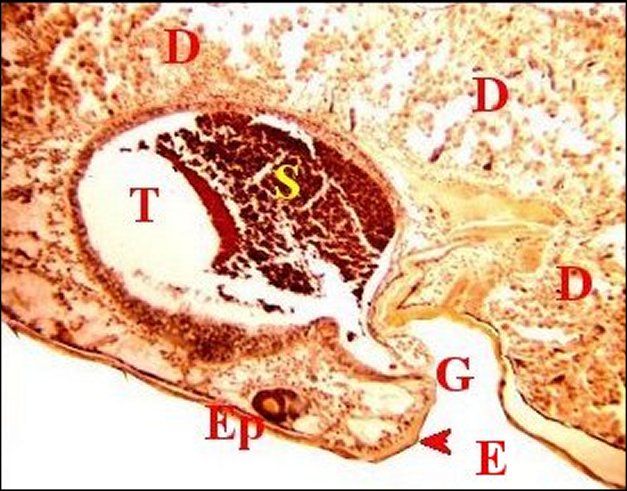

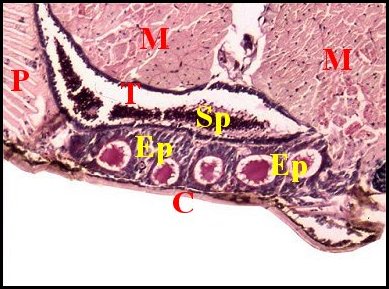

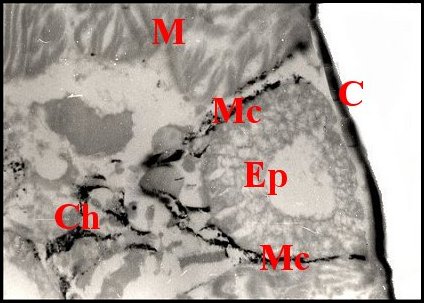

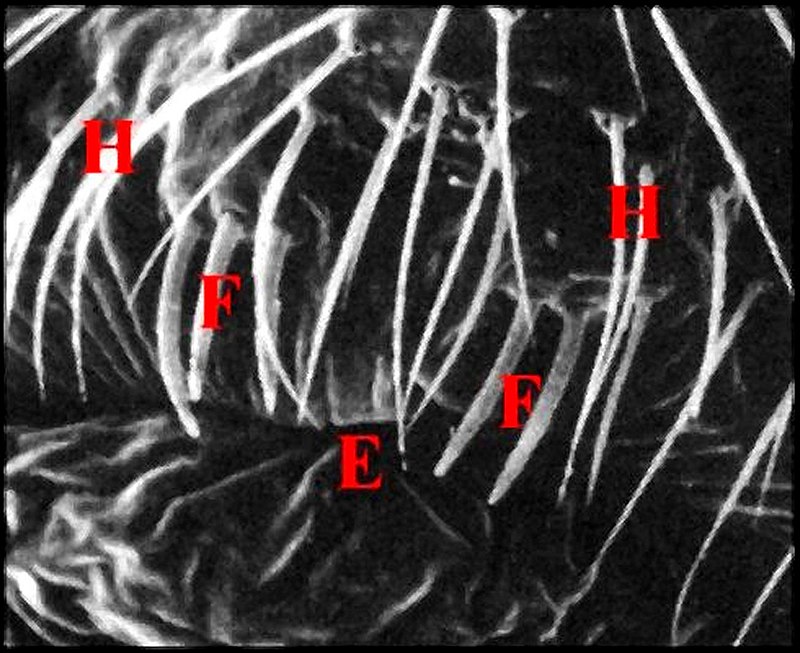

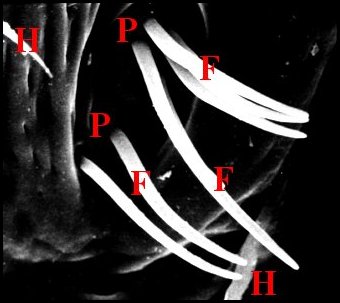

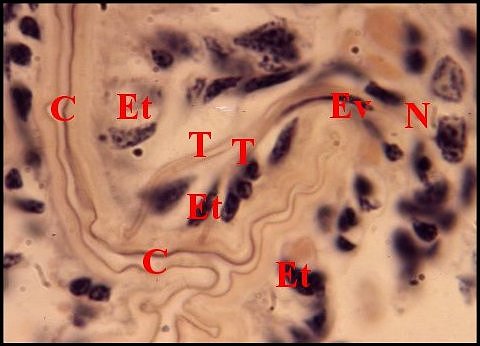

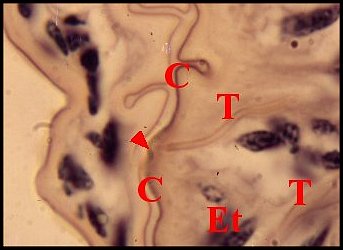

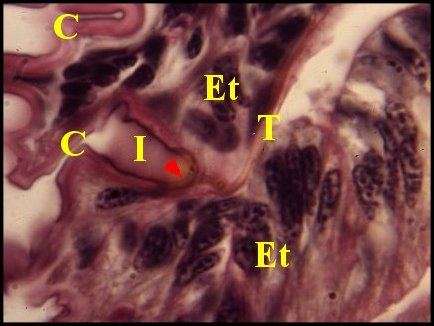

| Coupes histologiques parasagittales de

régions épigastriques et leurs appareils chez trois Araignées E, fente épigastrique - Ep, glandes épigastriques prégonoporales - F, fusule - G, gonopore - H, poil ventral - Og, organe gonoporal et sa terminaison (flèche simple) - S, spermatozoïdes dans le canal commun terminal. Flèche simple : organe gonoporal et sa terminaison. Dans la Fig.1, les 2 flèches affrontées indiquent des glandules tégumentaires prégonoporales (© A.Lopez C.H.) |

||

2 -

Glandes épigastriques ou

prégonoporales

Elles sont définies comme des organes opisthosomatiques ventraux sécréteurs pluricellulaires et acineux, situés en avant du sillon (fente) génital (e) ou épigastrique, rappelant des glandes à soie et caractéristiques des Araignées mâles.

2.a.-

Localisation et rapports

Elles occupent une position caractéristique dans la partie antérieure de l’opisthosoma (2eme segment abdominal) (Lopez,1971 ; Lopez,1977), dite région épigastrique, et y baignent dans l’ hémolymphe d’un «lac» ou sinus sanguin prismatique dont les limites se confondent avec divers organes ou tissus adjacents (Fig.1 à 3).

Sa base postérieure correspond à la fente épigastrique, dépression transversale très profonde (Fig. 1 à 3) où s’ouvre le gonopore (Fig.1,3).

Ses

limites latérales sont représentées par des fibres musculaires striées

et

par

la partie interne des deux poumons

ou phyllotrachées (Fig.

14).

Sa

limite inférieure n’est autre que le tégument

ventral, dont l’épiderme,

plus ou moins chargé

de

pigment, et la cuticule sont en continuité

avec ceux de l’invagination épigastrique.

La

limite supérieure est marquée par le canal

commun terminal

résultant de l’union des déférents

et par les diverticules

chylentériques abdominaux.

La limite antérieure correspond

généralement

aux fibres musculaires

striées

qui s’insèrent, d’une part sur le

tégument, d’autre part sur le canal commun terminal et l’endochondrite

t VIII.

Elle ne varie guère et est bâtie comme

celle d’autres organes sécréteurs aranéidiens

(glandes

venimeuses et séricigènes),

sur un

plan interne évoquant quelque peu les

acini de Vertébrés.

Chaque "acinus" épigastrique comporte

en effet un corps glandulaire

sacciforme, sans cellule

intermédiaire évidente(à moins qu'elle ne siège au collet : Fig.17)

et que pédiculise un canal

excréteur (Fig.6,11,12). Ce

dernier s’ouvre

extérieurement par l’intermédiaire d’une fusule canuliforme (Fig.1,2,4 à 9).

2.c.-

Corps glandulaire

2.c.1- Histologie

Le corps

est formé par un épithélium simple (Fig.5 à 15)

reposant

sur une basale et non

surmonté d’un revêtement cuticulaire.

Ses

cellules

sécrétrices (adénocytes)

prismatiques ou

pyramidales renferment des

"boules"

ou sphérules logées

dans des «vacuoles» plus

ou moins apparentes, déformant souvent le noyau et captant en général

les colorants acides tels que le bleu d’aniline (Fig.10) et l'éosine. Teintés

également en violacé par l’ hématoxyline

de Mallory (Fig.11), ces grains de

sécrétion réduisent le réactif de Schiff dans la méthode à l’APS

(Fig.12 à 15). Ils passent ensuite dans

la lumière et s’y

accumulent sous

forme d’une masse de sécrétion

plus ou moins

homogène et à contours festonnés (Fig.11,12,14 à 17).

|

|

|

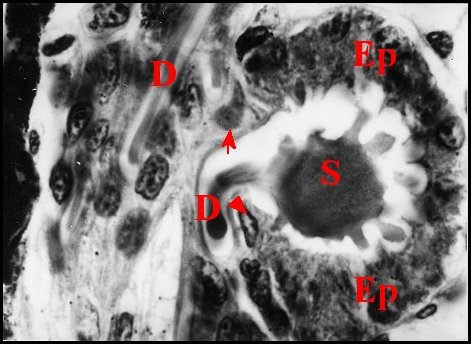

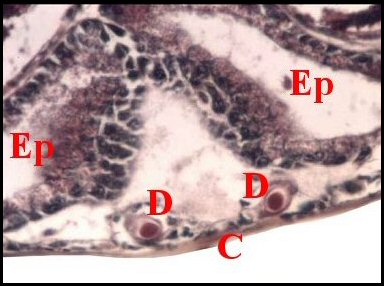

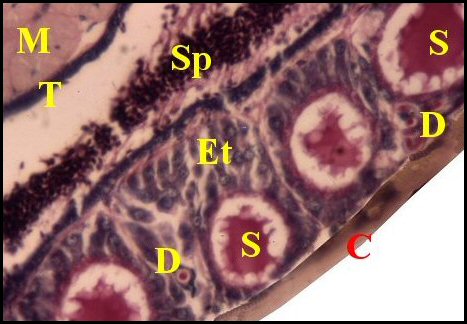

| Fig.13 - Pholcus phalangioides : prégonoporales |

Fig.14

- Tetragnatha extensa : prégonoporales |

Fig.15 - Tetragnatha extensa : prégonoporales,

détails |

| C, cuticule ventrale

- D, canal excréteur -Ep,

glandes prégonoporales et leur épithélium - M,

muscle

- S, sécrétion - Sp, spermatozoïdes - T, canal commun terminal Coloration APS (© A.Lopez C.H.) |

||

Il est à noter que des cellules

d'un aspect différent, sans sécrétion visible, siègent au voisinage du

collet et pourraient y être

impliquées dans la vidange glandulaire (Fig.17).

2.c.2- Ultrastructure

Elle

n’a

été qu'explorée chez les mâles de deux espèces d’ Araignées :

Pholcus phalangioides

(Lopez,1973a)

(Fig.18 à 23) et, plus succinctement, Araneus sericatus (Lopez,1977)

(Fig. 24,25).

La lumière

du corps s’insinue entre

les pôles apicaux des

adénocytes pour y former des cryptes

plus ou

moins

profondes. Elle contient un matériel

sécrétoire finement granuleux.

Chaque adénocyte est une

grosse cellule sécrétrice

prismatique

s’engrenant profondément dans ses voisines par des interdigitations que

souligne

le plasmalemme très

sinueux de ses faces latérales.

Le pôle

basal est régulier,

parfois convexe, montre un plasmalemme

ne formant pas de replis

intra-cytoplasmiques et repose sur une lame trés fine.

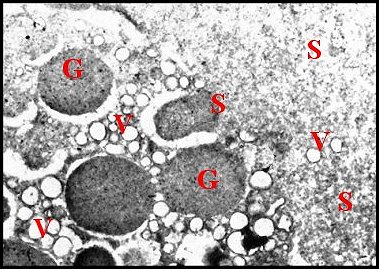

Le pôle apical

est garni de microvillosités

courtes, grêles, flexueuses, contenant des microfilaments axiaux,

emplissant les cryptes et plongeant dans

le matériel sécrétoire qui occupe

la

lumière (Fig.18,19,24,25).

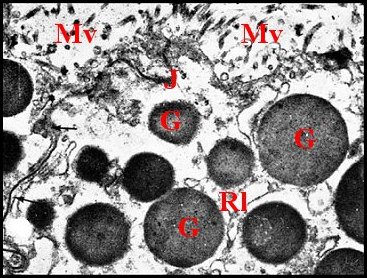

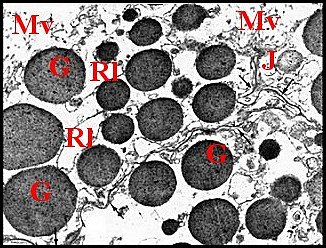

|

|

|

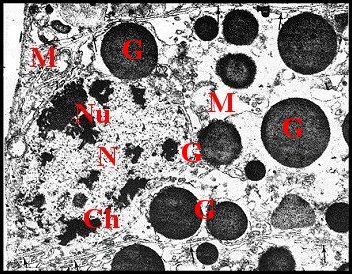

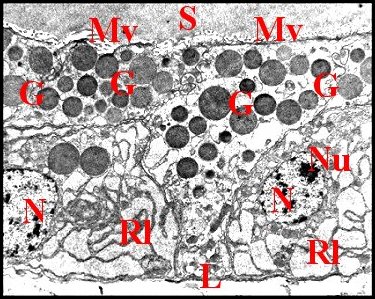

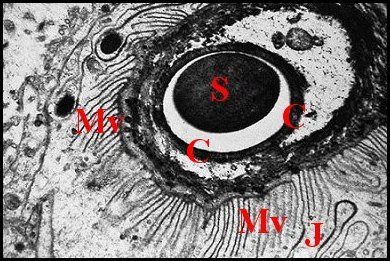

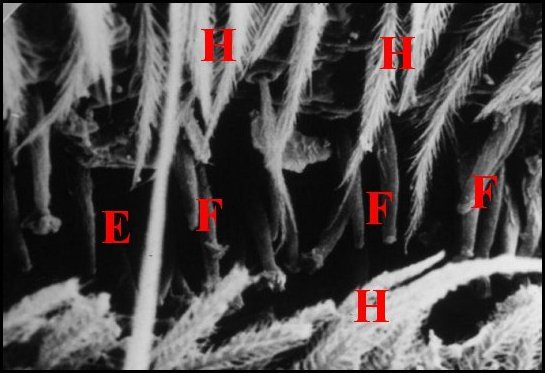

| Fig.18 - Pholcus phalangioides : adénocytes, apex |

Fig.19 - Pholcus phalangioides :

autres adénocytes |

Fig.20

- Pholcus phalangioides :

partie basale, noyau |

| Ch, chromatine - G, grains de sécrétion - J, jonction sub-apicale - M, mitochondrie - Mv, microvillosités - N, noyau - Nu, nucléole - Ri, réticulum. (© A.Lopez M.E.T) | ||

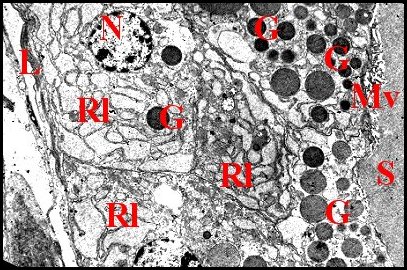

Le noyau, arrondi et

généralement basal

(Fig.20,21,24,25), renferme une chromatine finement

dispersée dans son nucléoplasme,

réunie aussi en mottes marginales, et

un

nucléole réticulé

excentrique. L’enveloppe

nucléaire est en

nette continuité avec le réticulum

endoplasmique

de sorte que leurs cavités peuvent communiquer largement (Fig.21

: flèches rouges)

|

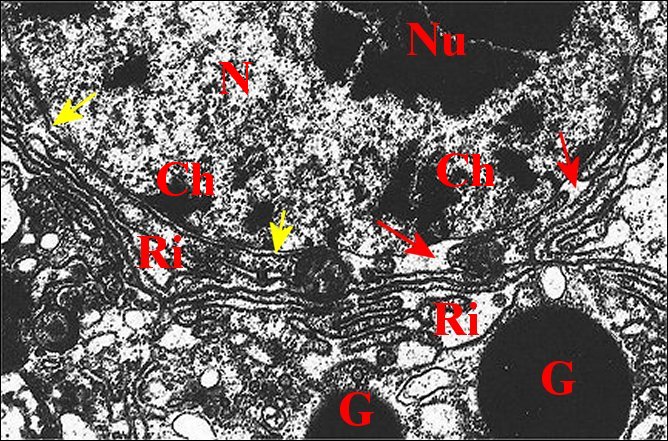

| Fig.21 - Pholcus phalangioides : noyau

et

cytoplasme d'adénocyte |

| Ch, chromatine (mottes marginales) - G,

grain de sécrétion - N, nucléoplasme - Nu, nucléole - Ri, réticulum

endoplasmique. Flèches jaunes : feuillet interne de l'enveloppe

nucléaire. Flèches rouges : communications entre l'espace

péri-nucléaire et les cavités du réticulum (© A.Lopez M.E.T) |

Ce

dernier

est remarquablement développé, en

grande partie lisse (Fig.18,19,

21,22,24,25) et

forme des cisternae

de taille très variable, s’enchevêtrant

les unes dans les autres, correspondant aux «vacuoles» de

la

microscopie optique.

Les grains de sécrétion

paraissent

y naître prés du pôle basal

dans le

réticulum endoplasmique

(Fig.22). Ils sont régulièrement sphériques, homogènes,

d’opacité variable, avec un contour très net comme tracé au compas

mais parfois un peu «décollé» de la membrane qui les

limite.

Ils

gagnent le pôle apical

de l'adénocyte ; leur

contenu y est extrudé dans la lumière (Fig.23), parfois entre les pieds des microvilli et se joint au

matériel sécrétoire qui

l’emplit.

|

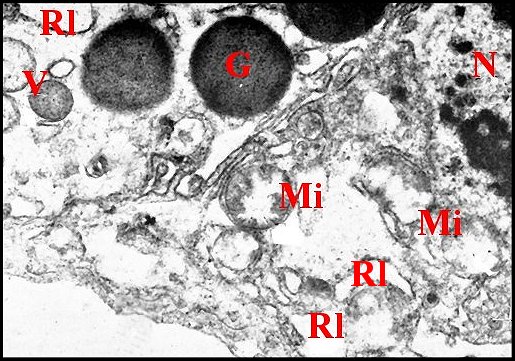

|

| Fig.22 - Pholcus phalangioides : autres parties basales et noyau | Fig.23 - Pholcus phalangioides : sécrétion et vésicules émises par les apex |

| G, grains de sécrétion - Mi, mitochondrie -N, noyau - Ri, réticulum - S, sécrétion -V, vésicule (© A.Lopez M.E.T) | |

|

|

| Fig.24 - Araneus sericatus : paroi de glande prégonoporale et ses adénocytes | Fig.25 - Araneus sericatus : Paroi de glande prégonoporale et autres adénocytes |

| G, grains de sécrétion - L, lame basale - Mv, microvillosités apicales - N; noyau - Nu, nucléole - Ri, réticulum endoplasmique - S, sécrétion (© A.Lopez M.E.T) | |

Les autres organites

sub-cellulaires

sont de petites mitochondries

sphériques

(Fig.22), à crêtes

estompées, à matrix très

claire, siégeant surtout près du

noyau dans

le pôle basal et de

petites vésicules

apicales. Ces

dernières paraissent vides mais ont une membrane trés contrastée

(vésicules recouvertes)

et sont parfois libérées dans la lumière avec le contenu des

grains (Fig.23). Bien

qu’il n’ait

pas été observé de dictyosomes individualisés,

elles pourraient avoir une origine golgienne.

La cohésion des

adénocytes est assurée par de

petites jonctions

sub-apicales (desmosomes zonaires)

(Fig.18,19).

Etabli

d’après celui de leurs fusules

brisées et intactes,

le nombre des corps

glandulaires est réduit chez certaines Argyrodes (2 ou 3) et

les Pholcidae (4 à 5), plus

important

chez certaines Araneidae

(Gasteracantha, 6 à

8 ; Nemoscolus,

10 ; Cyrtophora, 15) et

les Theridions (8 à 13), moyen chez Argiope (20) et

Nephila, pouvant

enfin atteindre la trentaine chez d’autres Araneidae.

Les chiffres les plus élevés semblent caractériser Eresus

niger ( Fig.8, 52 ) et les Mygalomorphes où

Legendre(1972) a pu

dénombrer , chez Scodra calceata (Stromatopelma

calceatum) de 150 à 200 fusules.

Le corps glandulaire

est

généralement sphéroïdal ou piriforme, donc acineux. Il peut aussi

s’allonger en un sac tronconique régulier (aspect tubulo-acineux d’Eresus

niger : Fig.8) ou de

forme ovoïde (Pholcidae :

Fig.10).

Chez Amaurobius erberi, le corps glandulaire paraît inhabituellement très petit dans les coupes histologiques et comme «sous-développé».

Les grains

de sécrétion ont un

aspect

uniforme dans la grande majorité des familles. Toutefois,

chez

Pisaura

mirabilis et surtout

certains Linyphiidae tels que

Pityohyphantes

phrygianus,

ils se répartissent en deux lots conférant un net

aspect mi-partie (selon un terme

de Millot pour les glandes à soie) au corps de

la glande : un lot supérieur ou distal dont les grains

sont plus volumineux

(diamètre 3 à 4 µ) et captent fortement l’éosine, donc

acidophiles ; un lot

inférieur, proximal ou juxta-canalaire

dont les «boules» sont plus petites (2 µm) et se colorent

en

noir-bleuté par l’hématoxyline, donc basophiles, au point de se

confondre

avec le pigment mélanique de

l’épiderme ventral sous-jacent (Fig.26) ).

|

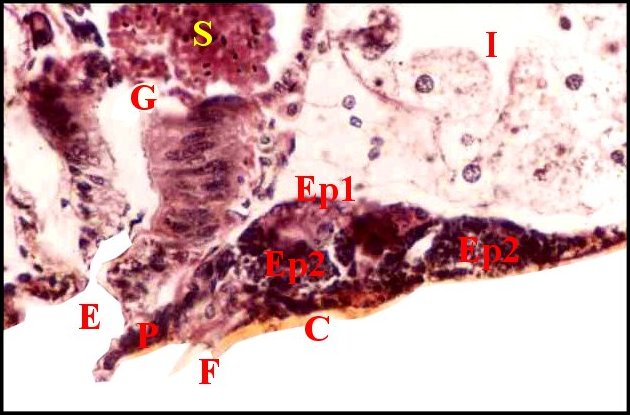

| Fig.26 - Pityohyphantes phrygianus, mâle : région épigastrique avec les glandes prégonoporales mi-parties |

| C, cuticule ventrale - E, fente épigastrique - Ep1, Ep2, régions distale et proximale des glandes prégonoporales - F, fusule - G, gonopore - P, épiderme ventral pigmenté - S, spermatozoïdes (© A.Lopez C.H.) |

2.c.3.c-

V.volumétriques

Les dimensions

les plus importantes se rencontrent chez Eresus niger dont les

tubulo-acini mesurent 480

µm

de long, pour une largeur de 120, sont bourrés de grains

acidophiles

et se groupent en un massif cuneiforme dense,

long de 1 mm chez

un mâle de 1,5 cm (Fig.8).

Dans

la familles des Pholcidae, la longueur varie

de 150 µ (Pholcus) à 230 (Smeringopus) pour une largeur

moyenne de 80.

Les

dimensions les plus modestes sont observées chez les Theridiidae dont

le diamètre

acineux n’excède pas 40 µm pour une épaisseur épithéliale 4 fois

moindre.

Chez le

Pholcide

Holocnemus pluchei, l'auteur a détecté la présence

remarquable, jusqu'ici unique, de cellules

pigmentées rameuses (Lopez,1973c), aussi-bien

dans le céphalothorax

(Fig.27) que dans l'abdomen

où ces chromatophores

entourent chaque acinus

épigastrique, lui formant

un «manteau» caractéristique et soulignant ses contours (Fig.28).

|

|

| Fig.27 - Holocnemus pluchei : chromatophores dans le tissu réticulé du céphalothorax. | Fig.28 -Holocnemus pluchei : chromatophores entourant un acinus épigastrique |

| C, cuticule ventrale - Ch, chromatophores - Ep, acinus prégonoporal - M, muscle - Mc, "manteau" de chromatophores - P, épiderme pigmenté - R, tissu réticulé (© A.Lopez C.H.) | |

Chaque canal

se présente

comme un

fin conduit éosinophile (Fig.6,11,12,13,15,17), de calibre

assez constant mais de longueur variable, rectiligne ou pelotonné sur

lui-même, et entouré par au moins une cellule satellite

dont le noyau dense, trés

chromatique,

est seul bien visible, surtout au voisinage du collet.

Juste

avant d’aboutir à sa fusule,

le canal traverse

généralement

un épiderme modifié (Fig.4,6,7,9,29,30)

que

Marples

(1967) décrivit pour

la première fois chez

Hickmania dans une étude histologique

rudimentaire. Cet épithélium,

plus ou moins

concave, déprimé en «cupule» ou «puits» (« pit »), est formé

par des cellules

prismatiques hautes, à noyaux

basaux, à cytoplasmes

clairs, d’aspect «fibrillaire» (Fig.29,30), pouvant renfermer des

grains de pigment mélanique et

est

surmonté

par un revêtement cuticulaire

strié.

Chaque canal

est formé par une cuticule

d’abord striée puis

homogène, qu’entourent des cellules

satellites ou canalaires

remarquables par une disposition complexe de leurs membranes.

La cuticule

paraît se délaminer

peu avant sa terminaison.

Le pôle

apical de chaque cellule

canalaire est uni à celui

des voisines par des jonctions

zonaires

et compartimenté par de profondes invaginations

de son plasmalemme en

microvillosités

nombreuses et parallèles (Fig.31). Ces microvilli montrent des

densifications apicales et

sont séparées de la cuticule

par un espace

extracellulaire. Des vésicules

d’endocytose sont

visibles entre leurs pieds.

|

| Fig.31-

Araneus sericatus : canal excréteur . |

| C, cuticule - J, jonction - S, sécrétion - V, microvilli. (© A.Lopez M.E.T) |

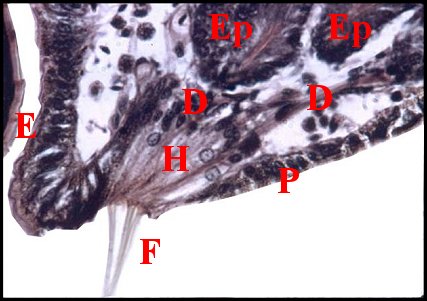

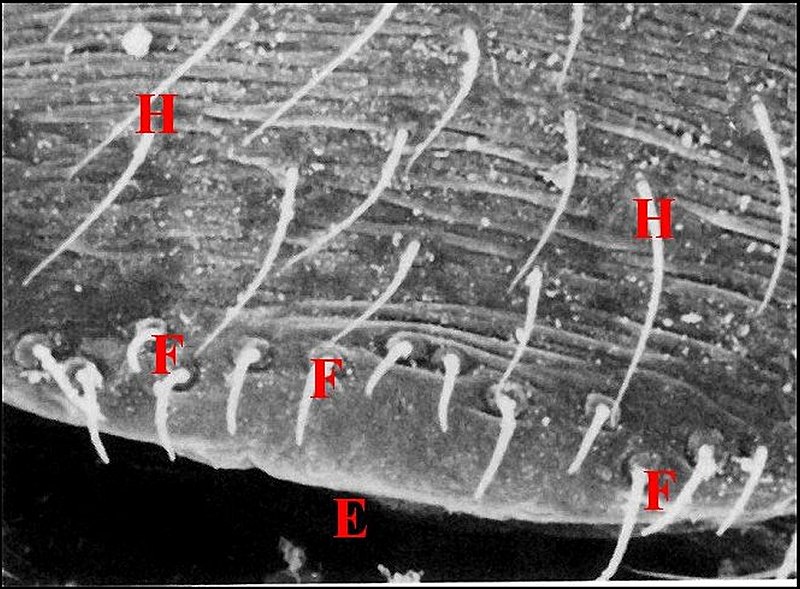

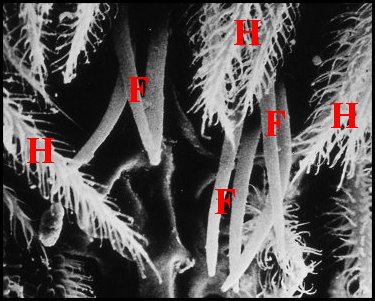

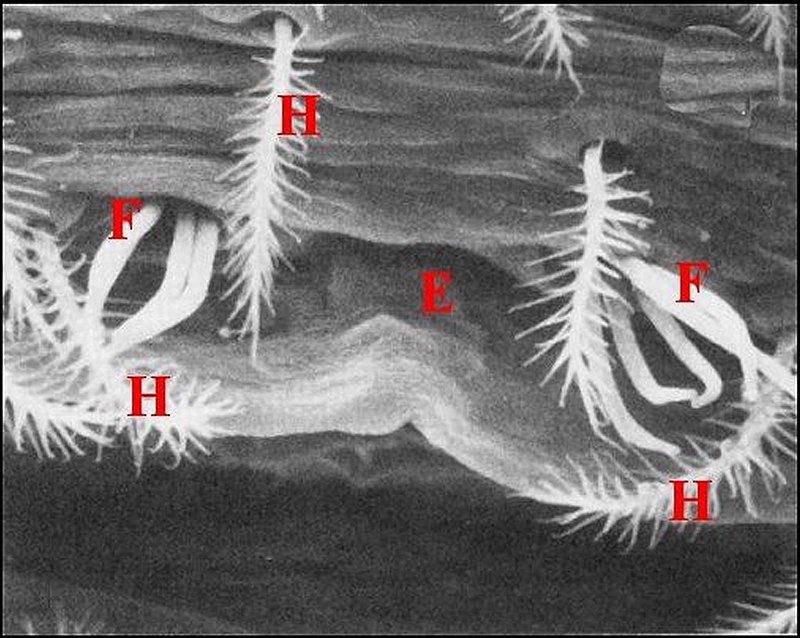

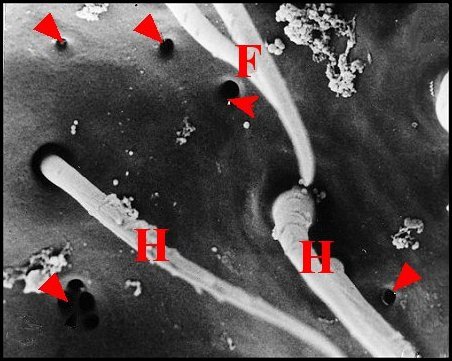

2.e.- Fusules épigastriques

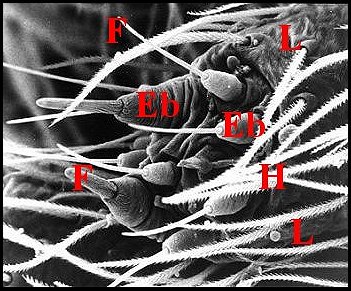

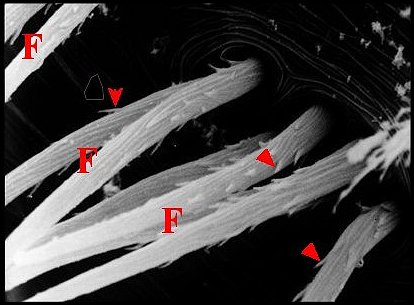

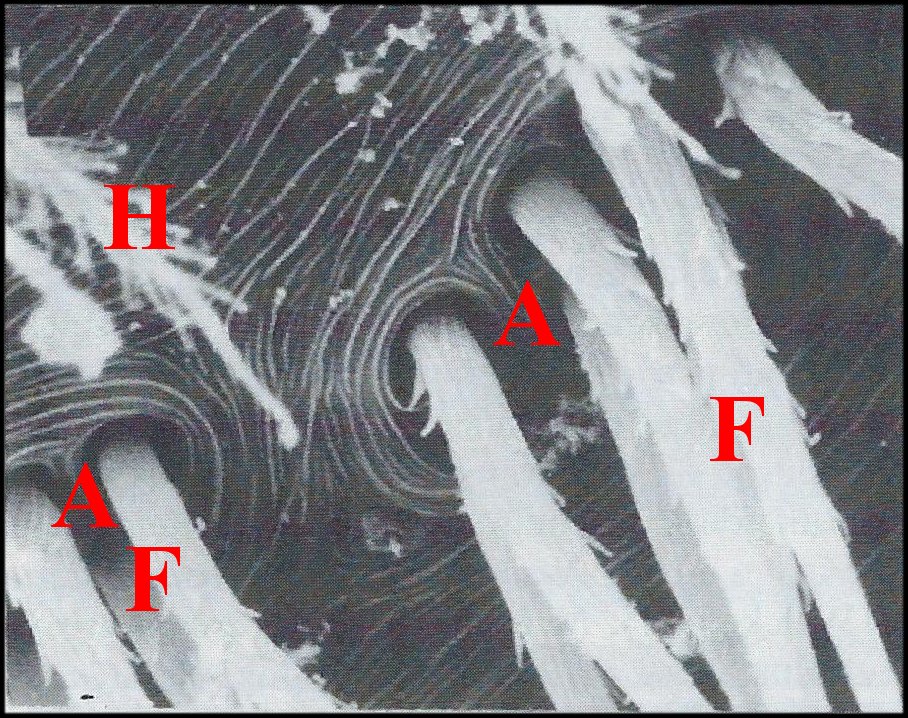

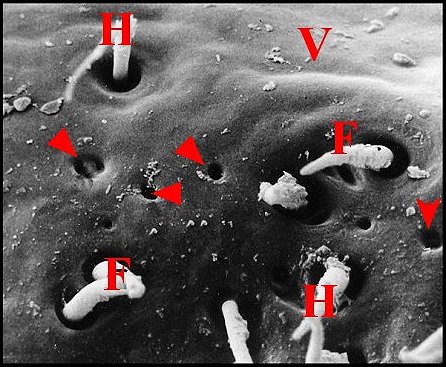

Dans les coupes histologiques, à la loupe binoculaire et surtout au M.E.B (Lopez,1988), les fusules se présentent comme des structures de forme assez constante mais de disposition plus variable. Leur compte permet évidemment celui des corps acineux, donc des glandes prégonoporales, souvent difficile et parfois impossible dans les coupes histologiques lorsqu’elles y sont trop nombreuses.

De

prime abord, les fusules

épigastriques évoquent celles des filières de glandes

séricigènes (Fig.

32)

|

| Fig.32 - Hahnia sp. : fusules sur une filière antérieure. |

| Eb, embase - F, fusule - H, poils - L, filière (© A.Lopez M.E.B) |

Elles peuvent être coniques, courtes et tronquées (Pholcus phalangioides) (Fig.33) ou, plus souvent, grêles et effilées, longues de 40 à 70 µm pour un diamètre basal de 10 maximum.

Elles sont alors

∙presque droites dans les genres Nemesia (Ctenizidae) (Fig.34), Holocnemus (Pholcidae)(Fig.35), Argiope (Araneidae)(Fig.36), Micrathena (Araneidae) (Fig.37) et Philoponella (Uloboridae), de Guyane (Fig. 38)

∙plus ou moins arquées chez Scytodes (Scytodidae)(Fig.48), Nesticus (Nesticidae) (Fig. 49) et Araniella (Araneidae) (Fig.52)

∙un peu

«tordues» dans les genres Leptoneta (Leptonetidae)(fig.43) et Saitis (Salticidae)(Fig.54).

|

|

|

| Fig.34 - Nemesia

caementaria : région épigastrique. Ensemble |

Fig.35 - Holocnemus

pluchei : région épigastrique. |

|

|

E, fente épigastrique - F, fusules - H, poils

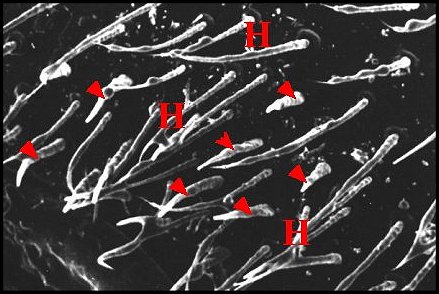

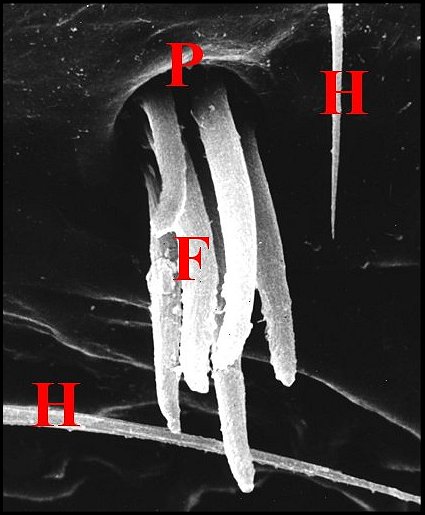

(© A.Lopez M.E.B)

|

||

Les

fusules épigastriques ne sont

pas lisses dans l’ensemble mais un peu striées-cannelées suivant la

longueur. Amaurobius

erberi (Amaurobiidae)

représente le seul cas où leur surface soit garnie de spinules (Fig.

39,40).

|

|

| Fig.39 - Amaurobius erberi : deux groupes de fusules | Fig.40 - Amaurobius erberi : autres fusules, détails |

| A, alvéoles -

F, fusules - H, poil. Flèches : spinules (© A.Lopez M.E.B) Scan photo 3,

1988. |

|

Le point de jonction de

la fusule avec le tégument ventral montre

une

grande diversité d’aspects

surtout visible en M.E.B.

Il peut être :

. de niveau avec une surface

tégumentaire plane dont la fusule

fait directement saillie : Nemesia

caementaria (Fig. 34) et Atypus

affinis (Fig.

47) (Mygalomorphae),

Anelosimus

eximius, de Guyane (Theridiidae)

(Fig41).

. sur un léger relief en

"coussin" : Filistata

insidiatrix (Filistatidae).

. enfoncé dans une alvéole arrondie de

sorte qu’il apparaît

entouré d’un sillon circulaire, simple (Amaurobius

: Amaurobiidae) (Fig.

39) ou lui-même encerclé par un relief cupuliforme plus ou moins

saillant, soit lisse (Salticus

scenicus

: Fig. 42 ;

Pholcus phalangioides

: Fig. 33), soit décoré de crêtes

concentriques trés nettes (Leptoneta

infuscata

minos : Fig. 43).

De plus, la

base des fusules

épigastriques ne montre

pas un profil modifié (Lopez,1988),

alors que celle des fusules

de glandes séricigènes

est caractérisée par un élargissement bulbeux ou en cône (Fig. 32). Les

Ochyroceratidae font

toutefois exception car leurs fusules

épigastriques ont une embase

élargie remarquable au-dessus de laquelle chaque fût s'effile

progressivement (Lopez,1980

: Ochyrocera

peruana ; Lopez,1985 : Ochyrocera

thibaudi, de Guadeloupe ; Lopez,1997 :

Ochyrocera

caeruleoamethystina, de Guyane)

(Fig. 44 à 46).

|

|

|

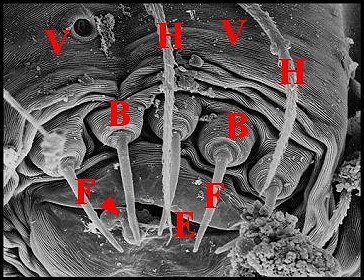

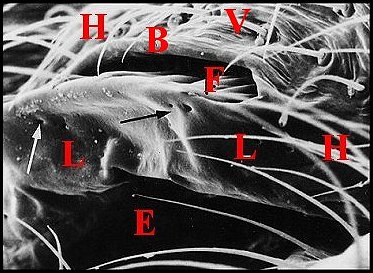

| Fig.44 - Ochyrocera peruana: lèvre

antérieure, fusule |

Fig.45- Ochyrocera thibaudi Lopez : fusules. |

Fig.46 - Ochyrocera caeruleo-amethystina Lopez: fusules |

|

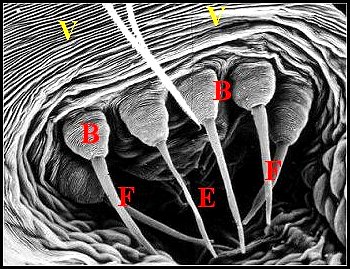

C, cuticule - E, fente épigastrique - F, fusule et son embase (Eb ou B) - Ep, corps de glande prégonoporale - H, poil - V, face ventrale de l'épigastre en avant des fusules.Flèche (Fig.45): cordon spermatique sortant de la fente (© A.Lopez C.H. Fig.44 et M.E.B. Fig.45,46) |

||

De

même, chez les Tetragnathidae Tetragnatha

extensa et Pachygnatha

clercki, chaque

fusule possède une embase

cylindrique à sommet tubulaire que prolonge le fût (Fig. 55).

La

disposition des fusules,

que l'on peut qualifier de "fusulotaxie" (réemployant ainsi un

"suffixe" parfois accolé au nom de

certains poils

sensoriels,

les trichobothries =

"trichobothriotaxie") est très

variable suivant

les groupes et atteint son maximum d'originalité dans le cas des

Tetragnathidae.

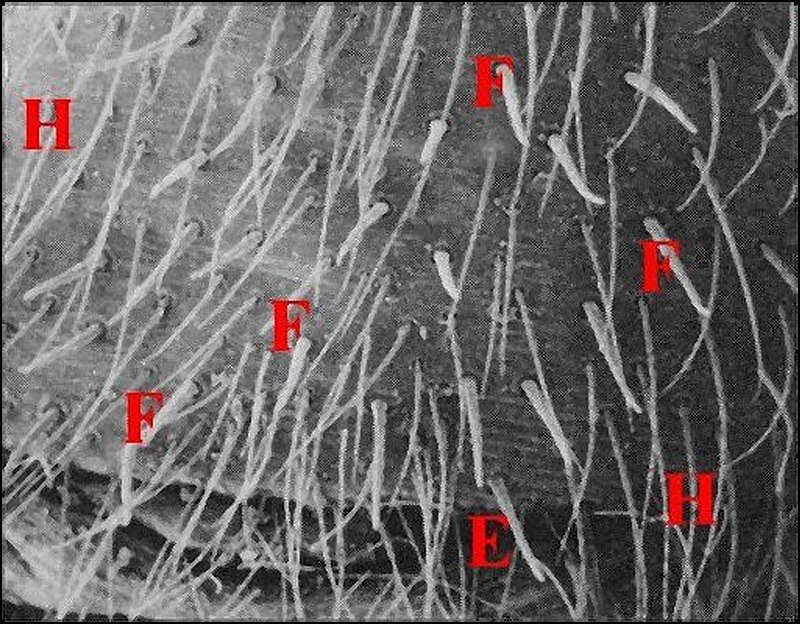

Chez les

Mygalomorphae, telles que Nemesia

caementaria (Fig.34) et Atypus

affinis

(Fig. 47), les fusules

sont très nombreuses, solitaires et disposées sans ordre sur presque

toute l’étendue de l’aire

épigastrique.

|

| Fig. 47- Atypus affinis : région épigastrique. |

| H, poils. Flèches : fusules disposées sans ordre (© A.Lopez M.E.B) |

Chez les Araneomorphae,

elles peuvent être

•isolées, peu nombreuses

et sur une seule file : 5 dans le genre Ochyrocera (Ochyroceratidae) (Fig.

44 à 46), 9 chez Scytodes

thoracica (Scytodidae)

(Fig.48).

∙plus nombreuses (13 à

14) et tendant à se disposer sur deux files chez Nesticus cellulanus

(Nesticidae) (Fig.

49).

∙ peu nombreuses mais

ayant tendance à se réunir en deux groupes : Pholcidae dont Pholcus

phalangioides (Fig. 33)

et surtout Holocnemus pluchei

(Fig. 35), où

5 fusules évoluent vers

un rapprochement par 3 et 2.

∙nombreuses et réunies en plusieurs

petits groupes inégaux de disposition irrégulière chez les

Metinae Meta

bourneti et M. menardi

(Fig.50) (Lopez,1986a ; Lopez,1988).

∙nombreuses mais formant de petits groupes

régulièrement espacés sur une ligne transversale dans le cas d’

Araignées aussi diverses que

les

Araneidae, tels qu'Argiope

argentata (Fig.51),

belle espèce néotropicale à grand

dimorphisme sexuel comme l' Argiope

lobée de nos garrigues, Araniella

cucurbitina (Fig.52), les genres Nephila et Gasteracantha, les Linyphiidae

(Linyphia, Florinda), les Gnaphosidae (Drassodes lapidosus)

(Fig.53), les Agelenidae (Tegenaria), les Uloboridae (Philoponella)

(Fig.38) et les Eusparassidae (Micrommata)

(Lopez,1988).

∙réunies cette fois en deux «touffes» ou «pinceaux», bien distinctes et symétriques chez les Theridiidae Argyrodes cognatus, Anelosimus eximius (Fig.41) araignée coloniale de Guyane, ainsi que chez Leptoneta infuscata minos (Leptonetidae) (Fig.43), Saitis barbipes (Salticidae) (Fig.54) et surtout, Tetragnatha extensa (Fig.55) et Pachygnatha clercki (Tetragnathidae) (Lopez,1988).

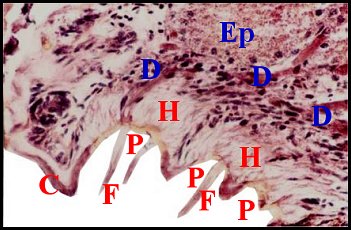

Les fusules groupées peuvent

se loger dans des dépressions communes arrondies ou oblongues et de

profondeur variable : les

«puits» ("pits" en

anglais).

Leur rebord ou margelle,

mousse ou un peu aigu, surplombe le tégument

voisin.

Déjà visibles dans les coupes histologiques où leur dépression cuticulaire surmonte l' épiderme modifié entourant la terminaison des canaux excréteurs (Fig.29,30,56,58), ils apparaissent surtout au M.E.B. chez Argiope argentata (Fig.59), Araniella cucurbitina (Fig.60), Saitis barbipes (Salticidae) (Fig.54), Eresus niger (Eresidae) (Fig.61) et tout particulièrement, dans l’intéressante famille des Tetragnathidae. Tetragnatha extensa (Fig.55) et Pachygnatha clercki possèdent deux dépressions symétriques séparées par une crête.

|

|

|

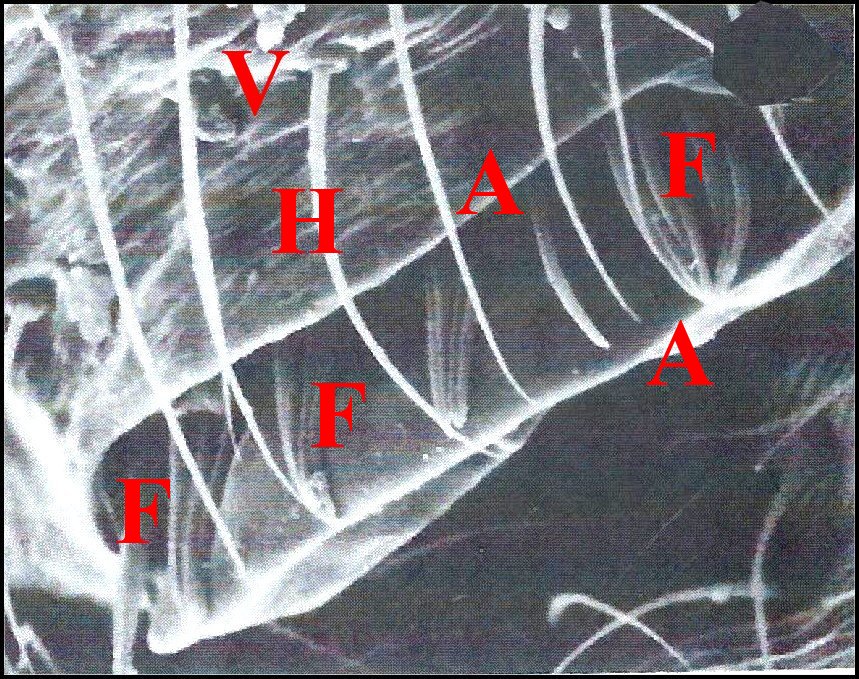

| Fig. 56 - Agelena

labyrinthica : puits et fusules |

Fig. 57 - Argiope bruennichi :

puits et fusules |

Fig.58 - Argiope

bruennichi : puits et fusules, détail |

|

C,

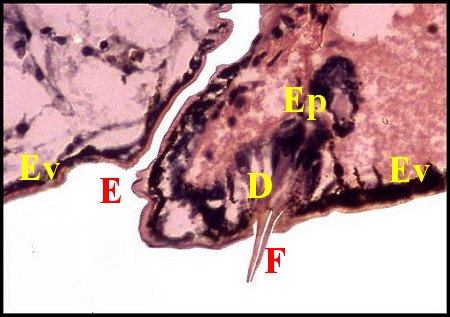

cuticule ventrale - D, canaux excréteurs - E, fente épigastrique

- Ep, glandes prégonoporales et leur épithélium - Ev, épiderme ventral

- F, fusules - H, épiderme modifié sous le puits. Flèches : dépression

cuticulaire du puits (© A.Lopez C.H.)

|

||

|

|

|

| Fig. 59 - Argiope argentata : groupe de fusules et "puits" | Fig.60 - Araniella cucurbitina : groupe de fusules et "puits" |

Fig.61

- Eresus

niger : groupes de fusules

déjà présentées en C.H. . Fig.29. |

| E, fente épigastrique - F, fusules - H, poil - P, puits et leur margelle (© A.Lopez M.E.B) | ||

|

|

| Fig. 62 - Leucauge argyra : région épigastrique, vue globale. | Fig.63

- Leucauge argyra : le "puits" en

"auge". |

| A,

margelle du "puits" en "auge"- E, fente épigastrique et sa lèvre

antérieure L - F, fusules - H, poils - V,

face ventrale de l'épigastre. Flèches : orifices de glandules tégumentaires (© A.Lopez M.E.B) Fig.63 : scan photo 16, 1988. |

|

Les coupes histologiques (Fig.1,4,5,6,7,8,9)

montrent surtout que chaque fusule

est creuse

et

traversée sur toute sa longueur par le canal excréteur de la glande

prégonoporale

correspondante. Ce canal

s’ouvre à l’extrémité libre de la fusule par un pore qui peut être

éversé.

3 - Organes gonoporaux (ex

"glandes

gonoporales)

3.a.- Localisation et rapports

Ils occupent une

position très voisine de

celle des glandes prégonoporales

dans la partie antérieure de l’abdomen

ou opisthosoma et y

baignent aussi dans l’ hémolymphe du même

«lac» ou sinus sanguin

(Fig.

1).

Leur aspect microscopique et l’absence

de sécrétion

permettent aujourd’hui d’en affirmer la nature nerveuse et sensorielle

que l'auteur a découverte tardivement dans des photos de sa thèse au M.E.T (Fig.64).

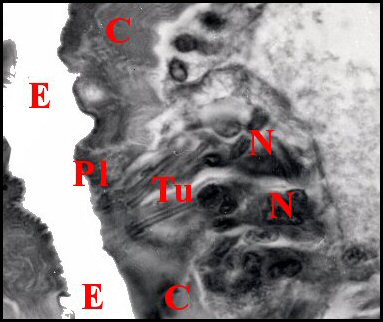

3.b.-Histologie

Les cellules

constitutives ne se

groupent plus en acini.

Elles sont isolées les unes des autres

dans le mode «dispersé» (Lopez,1972

: Segestriidae, Dysderidae ; Lopez,1974a

; Lopez,1974b

: Pholcidae)

(Fig. ) ou réunies en deux massifs symétriques

plus ou

moins compacts dans le mode

«agminé»

(Lopez,1972 ; Lopez,1973b

; Lopez,1974a ; Lopez,1974b

; Lopez,1976),

notamment chez les Miturgidae et les

Argyronetidae.

Leur cytoplasme

est peu visible,

exigu, et sans grains de sécrétion individualisés. Deux d’entre elles,

les neurones, ont un

noyau arrondi, clair et

vésiculeux ; les autres sont des cellules

«satellites» ou

«enveloppes», plus

petites, à noyau

allongé, ovoïde, riche en

chromatine.

Il s’en détache

une structure spéciale que l'auteur avait initialement

considérée à tort comme

un canalicule excréteur individuel (Lopez,1972)

mais qui est

en

fait une gaine cuticulaire

entourant des dendrites

de neurones. Elle

présente l’aspect d’un tubule «chitinoïde», coloré par l’éosine et le

vert lumière, non par l’

APS, de section arrondie, grêle, très exigu (1 µm) délié, plus ou moins

long (10 à 20 µm), rectiligne ou coudé.

Chez les Dysderidae et

les Segestriidae

(Fig .64 à 66), les organes

gonoporaux, au nombre très approximatif d’une cinquantaine, s’éparpillent sur le mode «dispersé». Leurs

gaines cuticulaires, souvent

longues de 20 µm, peuvent présenter des dilatations ampullaires, se

lover en boucle et aboutissent,

indépendamment les unes des autres, dans le canal commun terminal dont

elles traversent l’épithélium

en se raccordant à son revêtement

chitineux. Elles s’y terminent par

une petite

saillie acuminée, la «papille»,

logée parfois dans une dépression

cuticulaire

en entonnoir, l’ «infundibulum» (Lopez,1972) (Fig.66).

|

|

|

| Fig.64- Segestria

florentina : organes

gonoporaux |

Fig.65 - Organes gonoporaux,

détail : papille |

Fig. 66 Organes gonoporaux,

autre détail : infundibulum |

| C, canal commun

terminal

et sa cuticule - Et, son épithélium - Ev, cellule-enveloppe - I,

infundibulum - N, noyaux - T, gaine cuticulaire en "tubule".

Flèches : papilles (© A.Lopez C.H.) |

||

Les organes

gonoporaux des Pholcidae

sont beaucoup moins

nombreux (Fig. 67), plus superficiels

et pourvus d’une gaine

cuticulaire se terminant par une papille en

« bouton » argyrophile

non pas dans le canal commun

terminal mais

dans la fente épigastrique

elle même.

Les

organes gonoporaux des autres

Araignées,

Miturgidae en particulier

(Fig. 59) sont pairs et "agminés" en deux groupes compacts symétriques,

toujours plus superficielque ceux des Dysderidae et des Segestriidae. Leurs gaines cuticulaires groupées

constituent un faisceau court et dense

(Fig.59 à 60) et traversent la cuticule

de la fente épigastrique,

épaissie à ce

niveau en une plaque

d’affinité tinctoriale modifiée et portant en

surface

une ou plusieurs «papilles»

saillantes (Fig. 59,61).

3.c.-Microscopie

électronique

La

zone de terminaison présumée des organes

gonoporaux ne révèle pas au M.E.B. l’existence d’ orifices

excréteurs. Ces pores

auraient été les seuls indicateurs de glandes

sous-jacentes.

Elle

montre seulement deux champs symétriques portant une ou plusieurs

saillies correspondant aux «papilles»

de la microscopie optique, en forme de mamelon plus ou moins conique,

mousse ou acuminé (Fig.63). La surface de ces projections est lisse et

imperforée dans sa totalité. Elles sont

surtout bien visibles dans le cas des Lycosidae (Fig.62,63) où leur

siège inhabituellement superficiel les rend beaucoup plus accessibles

que chez les autres Araignées.

Les terminaisons profondes caractérisant le mode «dispersé» (Pholcidae,

Dysderidae, Segestriidae) échappent

d’ailleurs

totalement au M.E.B.

|

|

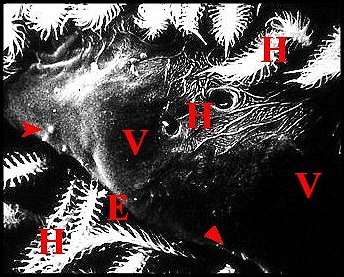

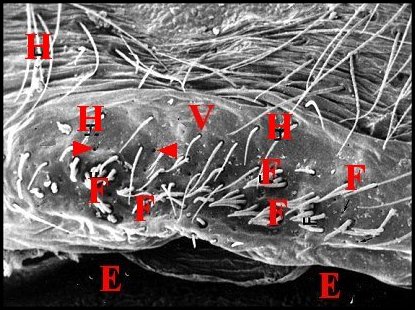

| Fig.62- Pardosa hortensis : champs

gonoporaux |

Fig.63- Alopecosa fabrilis : champ gonoporal |

| E, fente épigastrique

- H, poils plumeux - V, face ventrale de l'épigastre. Les flèches

désignent

les champs

gonoporaux et

leurs papilles (© A.Lopez M.E.B) |

|

Il est à noter que

le tégument

entourant les champs

épigastriques gonoporaux ne porte que des poils tactiles, simples ou

plumeux.

Au

M.E.T, certaines images revues ultérieurement (Cheiracanthium punctorium :

Miturgidae) (Fig.64)

rappellent sans aucun doute celles du stato-récepteur

pédiculaire

(le prétendu «appareil

stridulatoire ») des Argyrodes.

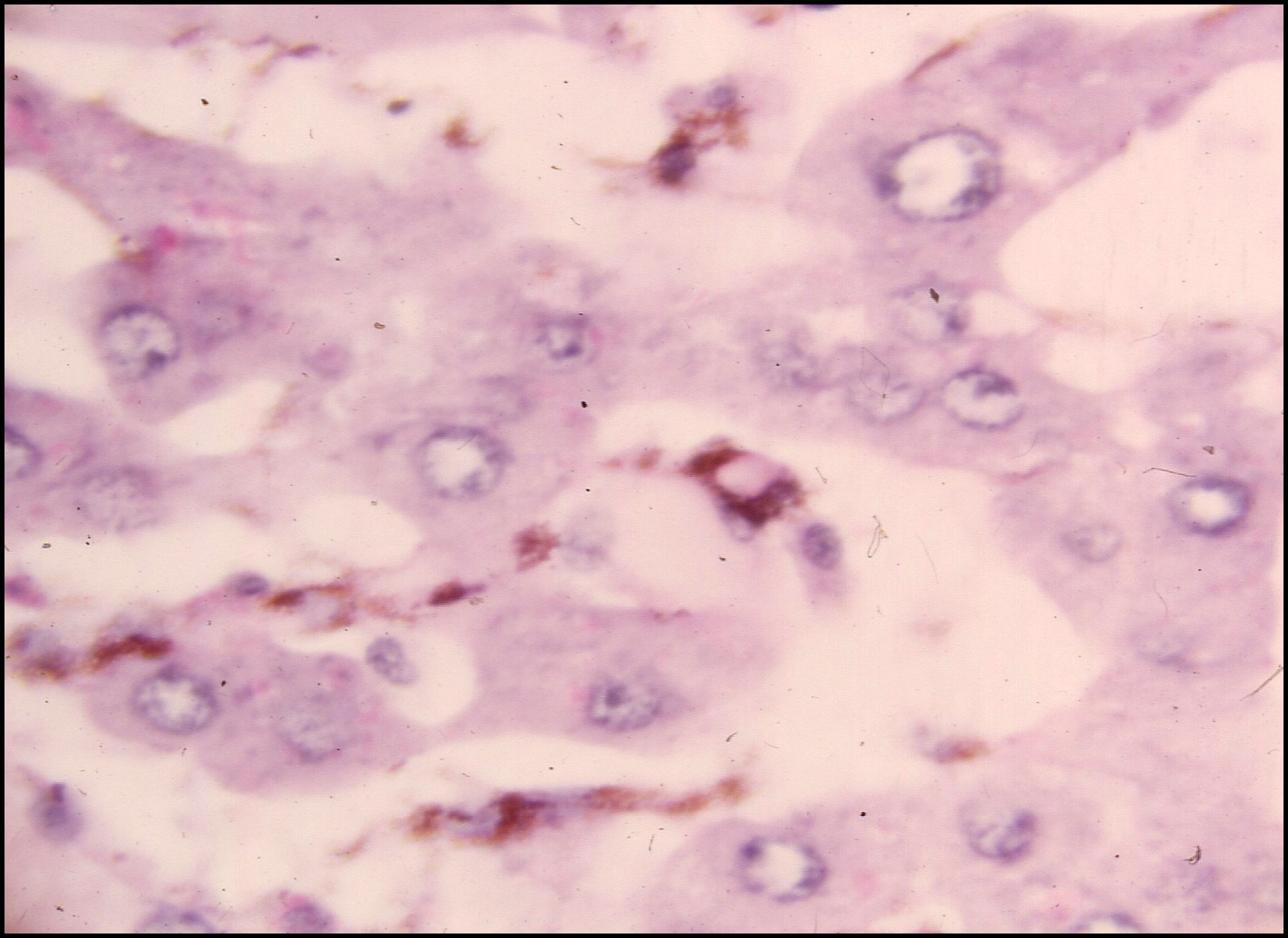

Chaque organe gonoporal est une unité anatomo-fonctionnelle constituée par 2 neurones bipolaires, 3 cellules enveloppes, la gaine cuticulaire et un capteur externe correspondant à la «papille» ou «mamelon».

Le corps cellulaire des neurones renferme un noyau arrondi, régulier, nucléolé, à chromatine surtout marginale, des mitochondries, un appareil de Golgi (dictyosomes) et du réticulum.

Le prolongement axonique n’a été qu’entrevu. Les dendrites des deux neurones de chaque unité renferment des neurotubules longitudinaux. D’après certains documents photographiques dont l'auteur a perdu la trace dans un laboratoire de l'INRA (St Christol les Alès), ils semblaient comporter aussi des centrioles et un corps tubulaire n’existant peut être que dans un seul d’entre eux.

Ces

dendrites, accolés en

couple, sont entourés par la gaine

cuticulaire, très osmiophile, nette

à leur contact, mal limitée extérieurement et allant rejoindre la papille pour s’y insérer

(Fig.64).

|

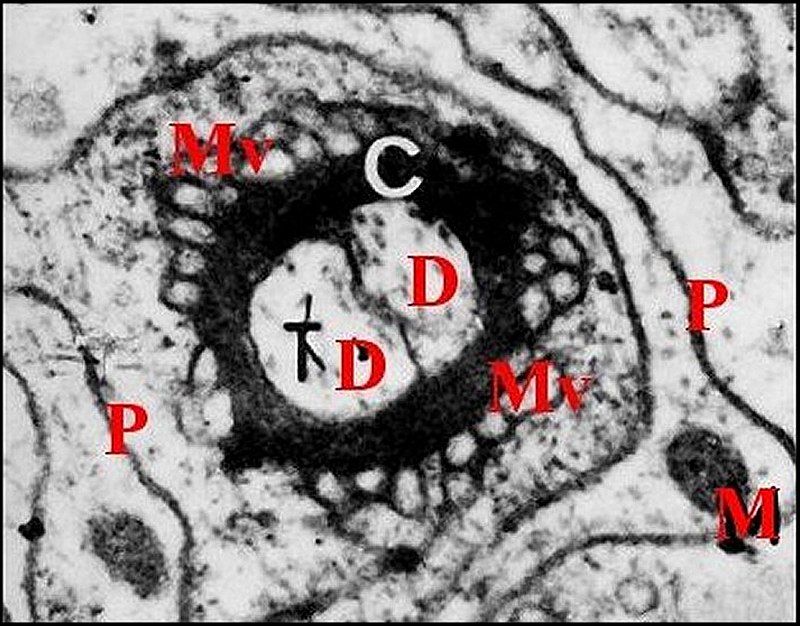

| Fig.64

-Cheiracanthium

punctorium : coupe

transversale d'un couple de dendrites.

|

| D,

dendrites ; C, gaine cuticulaire ; M, mitochondrie ; Mv,

micvrovillosités ; P, plasmalemme de cellules-enveloppes ; T, neurotubules (© A.Lopez M.E.T) d'après 1977, planche IV |

Les

trois cellules enveloppes

(Fig.64) sont allongées, aplaties, enroulées sur elles-mêmes en

manchons, forment ainsi des mésos,

s’accolent

aux neurones, entourent

les

dendrites

et leur gaine cuticulaire.

Leur noyau basal est

allongé

et riche en chromatine.

Leur

cytoplasme renferme des mitochondries, du réticulum lisse, une sécrétion

( ?) en flaques peu denses et des microtubules. La plus interne

d’entre elles est hérissée de microvillosités

au contact de la gaine

cuticulaire ; l’étroite cavité

extracellulaire qui les

sépare renferme un matériel dense estompant la gaine et lui donnant peut être

naissance (Fig.64).

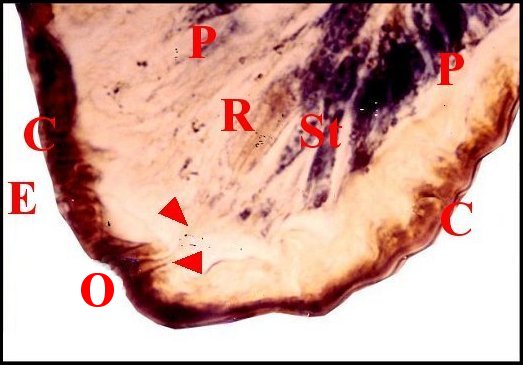

4 - Glandes exocrines tégumentaires

Un

autre type de glande exocrine, bien distinct

des organes acineux

prégonoporaux, peut être rattaché à l’ appareil épigastrique

dont il

complète la « triade » anatomique.

Il a été découvert au M.E.B. et par coupes histologiques

chez les Meta bourneti et M.menardi, chez Leucauge

argyra (Metinae) (Lopez,1986a),

et retrouvé plus tard dans deux autres

familles, les Amaurobiidae

(Amaurobius) et les Zoropsidae

(Zoropsis) (Lopez,1988).

4.a-Microscopie

électronique

Le M.E.B. montre

que les orifices excréteurs

de ces glandules sont de

simples pores siégeant

sur la lèvre antérieure

de la fente épigastrique.

Chez les Meta , ils

s’éparpillent sur sa totalité parmi les bases de fusules et

les alvéoles de poils banaux (Fig.65 à 67),

tandis que chez Leucauge argyra,

ils se limitent au seul versant postérieur du curieux «puits» en «auge»

(Fig.62). Ils

sont dispersés à la surface du tégument,

sans ordre apparent mais toujours de niveau avec elle. Solitaires ou

agminés (Fig. 66,67), ils ont une forme arrondie, un diamètre assez

variable (1

à 3 µm) et ne possèdent pas de bourrelet marginal.

|

|

|

| Fig.65 - Meta menardi : région épigastrique, vue

d'ensemble |

Fig. 66 - Meta menardi : lèvre antérieure, détail |

Fig.67 - Metabourneti : lèvre antérieuree, détail |

| E, fente épigastrique - F, fusules - H, poils - V, face ventrale de l'épigastre (lèvre antérieure). Flèches : pores excréteurs (© A.Lopez M.E.B) | ||

4.2-

Structure histologique

Les coupes histologiques passant par les pores

montrent nettement qu’ils correspondent à

la terminaison de canalicules

excréteurs. Brefs et

rectilignes, ces derniers se détachent du pôle

apical de cellules

glandulaires logées dans l’épiderme sous-jacent et aboutissent aux orifices

excréteurs. Il s’agit de gros adénocytes

en cône allongé (L = 50 à 60

µm), indépendants les uns des autres et entourés par des cellules

épithéliales plus ou moins

pigmentées (Fig. 68). Leur noyau vésiculeux (D = 10 µm) montre un

gros nucléole et est surmonté par une aire acidophile

ovoïde (L = 12 µm), le «réservoir».

Ce dernier est finement strié en travers, indice de microvillosités, contient l’origine

du canalicule

excréteur et doit

correspondre sur le plan ultrastructural à un «appareil terminal» («end

apparatus»), tel que Mercer et

Brunet (1959) l’ont défini pour la première fois chez la Blatte.

Des cellules

canaliculaires satellites à noyau

ovoïde

« tigré » sont repérables sous la cuticule

(Fig.68).

|

|

|

| Fig. 68 - Meta menardi, lèvre antérieure de la

fente épigastrique : coupes histologiques sagittale et parasagittales

montrant des glandules

exocrines tégumentaires. |

||

| C, cuticule ; D, canalicule excréteur de glande prégonoporale ; E, fente épigastrique ; F, fusule ; H, poil ; N, noyau d'adénocyte ; O, orifices excréteurs ; P, épiderme ; R, réservoir ; St, cellule canaliculaire satellite. Flèches : canalicules excréteurs des glandules exocrines (© A.Lopez M.E.B) | ||

5 - Commentaires

5.a. Au point de vue anatomique,

5.a.1 - les

organes prégonoporaux,

lorsqu’ils existent, sont des glandes exocrines

pluricellulaires fondamentalement semblables chez toutes les Araignées

mâles malgré

des différences de taille, de nombre et, plus accessoirement, de forme.

Leur

structure histologique diffère de celle des glandes annexes présentes dans la (les) spermathèque(s), l'atrium génital des Araignées

femelles, ainsi que

des autres organes glandulaires décrits dans ce sous-site, d'autant

plus qu'ils se composent surtout d'unités

à cellules de classes 1

et 3 selon Noirot et

Qennedey (1974, 1991).

La classe 3 avec son

appareil terminal (Schéma 2) est ici absente.

Elle rappelle en

revanche étonnamment celle des glandes

séricigènes. Dans

les deux cas, la sécrétion d'un épithélium

glandulaire commun, sans revêtement de

cuticule, se concrète en

boules acidophiles qui passent dans la lumière, s’y

fusionnent et sont ensuite drainées par un canal excréteur aboutissant

à

la fusule

terminale.

D'abord notée par Melchers

(1964) puis par Marples

(1967 : «epiandrous glands»), leur ressemblance est telle que Kaestner (1968),

s’inspirant du

premier auteur, n’hésite pas à signaler des «glandes à

soie» dans l’extrémité antérieure de l’abdomen

aranéidien. Pour sa part, l'auteur a qualifié de

«glandes

E» les organes

prégonoporaux de

Pholcidae

(Lopez,1973a) afin de les

comparer aux glandes à soie

«A»

et «B» décrites par

Millot (1929,1931)

dans cette famille. La même ressemblance histologique

a été largement soulignée ensuite

pour un grand ensemble d’ Araignées

mâles (Lopez,1971

; Lopez,1977) et,

par Legendre (1972), chez

la Mygale Scodra calceata.

Au point de

vue ultrastructural, le canal

excréteur se rapproche beaucoup delui des glandes à soie,

notamment les aciniformes du type B

(Kovoor

& Zylberberg,1974). Le corps

glandulaire montre une même

organisation de base mais il existe cependant des

différences sensibles dans la qualité des organites (réticulum,

appareil de Golgi),

le mode d’extrusion de la substance élaborée et sa nature même(Lopez,1973a).

L’épiderme

modifié entourant le canal

avant qu’il ne pénètre dans sa fusule (Fig.9,29,30)

pourrait bien être une glande

à

cellules de

classe 1 (schéma1) au sens de

Noirot et Qennedey (1974, 1991).

5.a.2.- En ce

qui concerne les organes

gonoporaux, rappelons que l'auteur les avait d'abord décrits comme

également

sécréteurs (Lopez,1972) et

entrant dans le cadre de ses prétendues "glandes hypodermiques

monocellulaires et

canaliculées" (Lopez,1974b ; Lopez,1977).

Un

examen au M.E.B., non alors réalisé, aurait pu prouver l’absence

complète d’orifices excréteurs, seules

structures pouvant révéler des glandes

sous-jacentes.

Par la suite une meilleure

connaissance des structures nerveuses au M.E.T. lui a montré qu’ils

ne peuvent être des

glandes mais

plutôt des organes sensoriels et que sa première interprétation était

donc erronée.

Les

organes gonoporaux font partie

des sensilles mécanoréceptrices, structures spécialisées

dans la perception des stimuli externes qui s'exercent sur

la cuticule tégumentaire

chitineuse,

véritable «exosquelette».

Dans

le cadre général de ces sensilles

mécanoréceptrices, les organes

gonoporaux se rattachent plus spécialement aux

mécanorécepteurs cuticulaires type I de Mac Iver

(1975),

formations associant

de même un composante chitineuse

ou cuticulaire, des cellules

sensorielles ou neurones

et des cellules enveloppes. Leurs

dendrites neuronaux

renferment toujours un corps

tubulaire, structure éminemment

caractéristique des sensilles

d’Arthropodes décrite

pour la première fois par Thurm (1964)

chez l’Abeille domestique. La composante cuticulaire peut

être

un poil ou ses

dérivés (sensilles à poil des

Araignées, Crustacés et Insectes), une fente

ou lyrifissure comme pour les

organes lyriformes pédiculaires

et, dans le cas présent, une

papille

évoquant le dôme chitineux

des

Insectes. Ils semblent

ainsise

rapprocher

surtout des sensilles campaniformes qui caractérisent ces derniers et

dont

Pringle (1938) a découvert le rôle, bien que leur

neurone soit toujours unique

(MacIver,1975)

alors que l’innervation est

multiple, au moins double, chez tous les Arachnides (Araignées,

Scorpions, Acariens…).

5.b. Au point de vue fonctionnel,

et comme l’a

constaté Melchers (1964) dans

ses belles observationsur une

Mygale Pamphobeteus,

les organes prégonoporaux

sécrètent un matériel qui est déposé sur la toile spermatique

préalablement construite également observée chez d'autres espèces en

élevage (fig. ) et n’en forme donc pas le tissu même.

En effet, ce dernier est tissé avec

des fils qu’émettent par leurs

fusules les filières de

l’extrémité

abdominale.

Les nombreuses notes (par exemple Gerhardt

& Kaestner,1938 en

particulier)

où sont décrites la diversité de forme et la confection des toile spermatiques en témoignent. Dans le

cas

des Clubionidae il est même

possible que certaines

des glandes séricigènes observées

chez le mâle

(Wasowska,1969) les produisent

électivement.

|

|

|

|

|

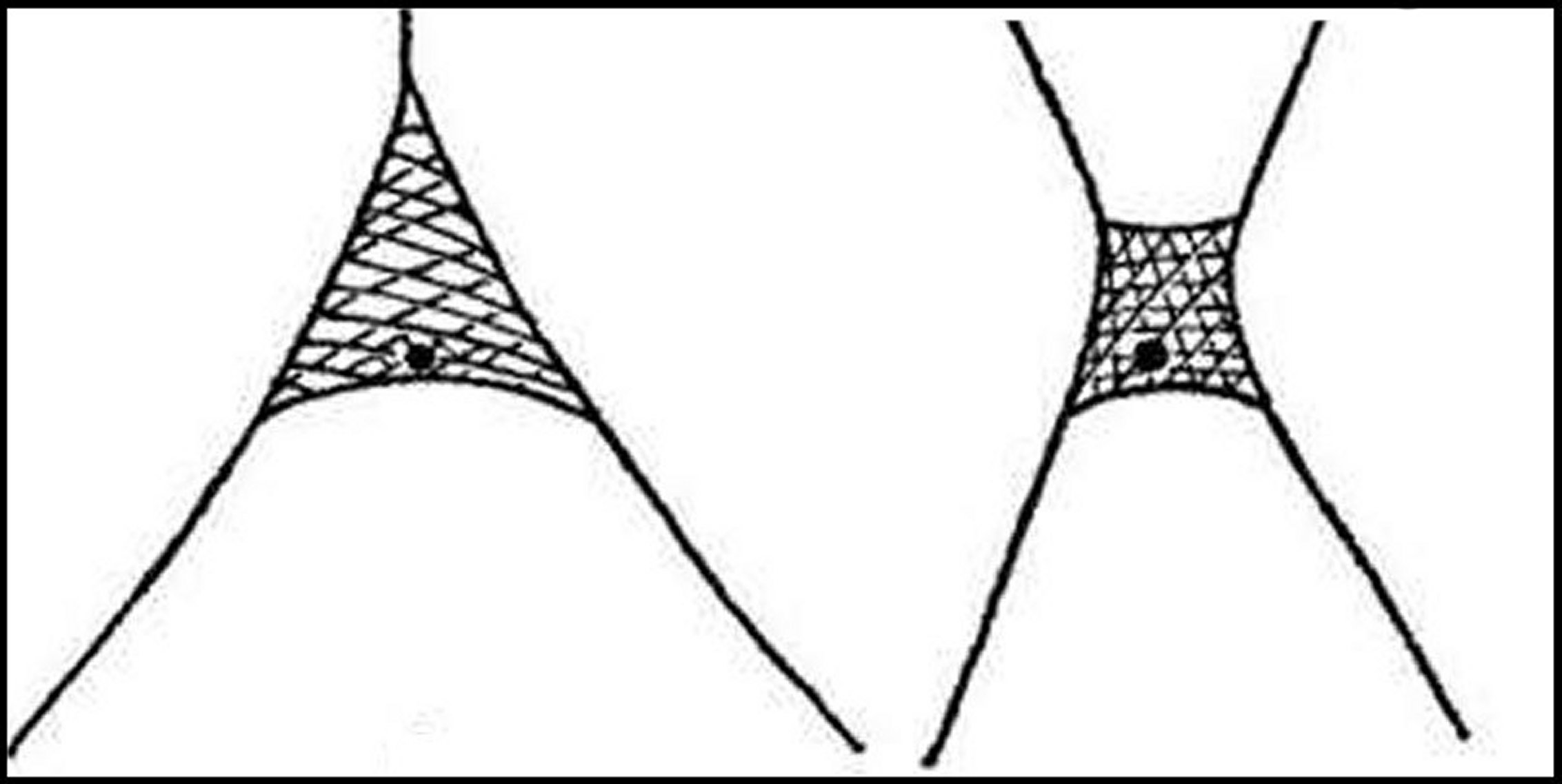

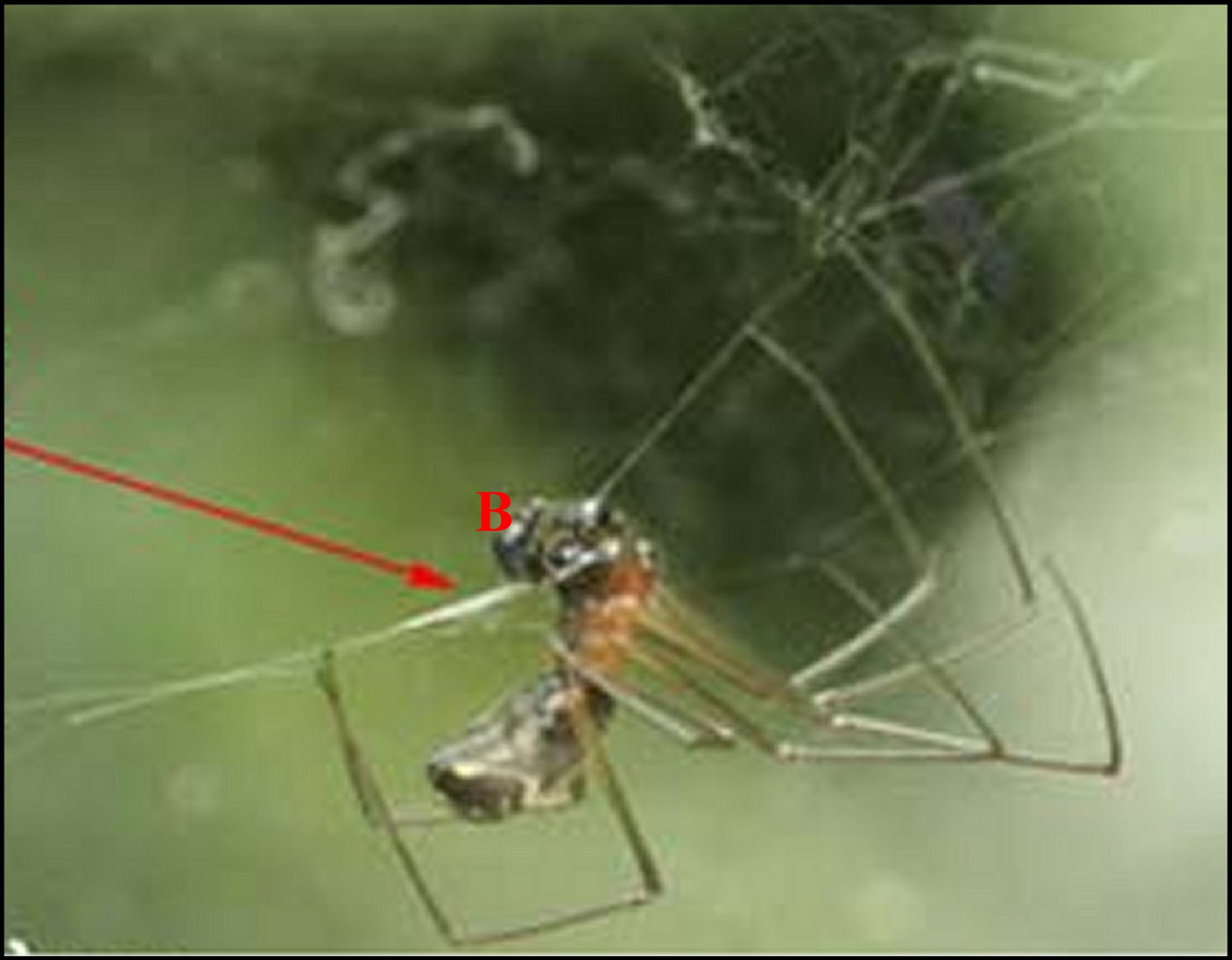

Fig.69 - Deux aspects

schématisés de toiles spermatiques (Linyphia

et Ero

(selon Gerhardt) D'après Internet

|

Fig.70 - Mygale mâle (Acanthosurria) tissant sa vaste toile spermatique.

Elevage. D'après Internet |

Fig.71 - Linyphiide mâle et toile spermatique en triangle, vue de face. D'après Internet | Fig.72 - Linyphia

mâle remplissant un bulbe sur sa toile vue de profil (induction). D'après Internet |

|

B, bulbe - SE, sécrétion blanchâtre des

glandes prégonoporales vue par transparence - TSp, toile

spermatique, désignée par flèche in fig.72.

|

|||

De plus, les mêmes fusules de glandes à soie sont très saillantes, orientables, donc susceptibles d’une activité ordonnée dans le tissage de la toile spermatique alors que les fusules épigastriques sont immobiles, souvent enchassées dans un «puits» et ne peuvent qu’émettre un matériel amporphe.

La Mygale Pamphobeteus est certes un matériel de choix par sa taille mais ne saurait constituer un cas d’espèce, de sorte qu’il paraît fort logique d’extrapoler son acte à toutes les Araignées pourvues de glandes acinoïdes prégonoporales. La carence d’observations semblables dans la littérature arachnologique peut être liée à la taille beaucoup plus petite des autres espèces étudiées, ce qui rend l’observation malaisée, à la brièveté de l’acte qui passe ainsi inaperçu, et surtout, à la possible quasi-simultanéité de l’éjaculation primaire et du dépôt épigastrique prégonoporal.

De leur côté, les organes gonoporaux sont des structures sensorielles percevant comme tout mécanorécepteur, une déformation du corps par des stimuli externes. Dans ce cas particulier, il s’agirait des pressions exercées à leur surface lorsque le mâle d’ Araignée «frictionne» la lèvre antérieure de sa fente épigastrique sur la toile spermatique ou un autre support («masturbation»). Leur curieuse disposition linéaire chez les Pholcidae (Fig.67) tout comme d’ailleurs celle des fusules (Fig. 33,35), pourrait être en rapport avec la structure de la toile spermatique réduite à un seul fil que l’ Araignée passe transversalement au travers de son orifice génital. Si tel est le cas, une répartition analogue devrait se retrouver chez les Scytodidae et les Palpimanidae car ils tissent aussi une toile spermatique rudimentaire (Gerhardt et Kaestner,1938 ; Dabelow, 1958).

Dans

tous les

cas, la

stimulation des organes gonoporaux qui en

résulte provoquerait une dépolarisation

(signal électrique) via le corps

tubulaire et la membrane

dendritique ainsi que Thurm

(1964), Rice & al.

(1973) l'ont proposé pour d'autres organes d'

Arthropodes, puis, selon

un «arc

réflexe », le dépôt de

la sécrétion des glandes

épigastriques acinoïdes (lorsqu’elles

coexistent) ainsi que l’émission du sperme

(éjaculation primaire) sur cette même sécrétion prégonoporale.

5.c- Au point de vue ontogénique, l’appareil épigastrique pourrait dériver d’une ébauche « épiandrique » appendiculaire commune, bien qu’il soit constitué par trois formations distinctes n’ayant pas la même activité physiologique. Cette hypothèse repose essentiellement sur :

►

la ressemblance des glandes

prégonoporales et des glandes

séricigènes qui montrent

une

même organisation de base sur

les plans

histologique et ultrastructural .

►

sur la forte tendance

des fusules à la

bipartition, devenue évidente chez les Tetragnathidae

(Fig. 49).

► le caractère pair des organes gonoporaux,

► sur le fait que les glandules présumées phéromonales sont semblables à celles, dites segmentaires, qui se localisent sur la base d’appendices (chélicères, rostre, lames maxillaires, coxae, filières).

Dès lors, l’appareil épigastrique correspondrait dans son ensemble à des structures vestigiales, restes d’appendices disparus, utilisés initialement dans la vie sexuelle puis incorporés au sillon génital (lèvre antérieure) des Araignées mâles adultes. Il pourrait être ainsi homologué aux gonopodes et glandes annexes des Amblypyges mâles (Lopez,1986b).

Une telle théorie est cependant infirmée par les fusules des Mygalomorphes et Liphistiomorphes, généralement considérées comme «primitives», en tout cas plus «anciennes» que les Araignées Tetragnathidae, et qui, à priori, devraient montrer une bipartition encore plus évidente que chez ces dernières alors qu’elles sont remarquablement dispersées dans le cas des Mygales étudiées !

5.d- Au

point de vue étho-écologique

et comme le présumait déjà Marples (1967),

la présence de glandes

acinoïdes

prégonoporales

nous paraît être sans aucun rapport avec le mode de vie et

l’environnement

naturel de l’animal. Un exemple frappant est celui des Araignées

aquatiques

intertidales

et dulçaquicoles parmi lesquelles Amaurobioides

africanus en est pourvu (Fig. 12),

tandis que

Desis et Argyroneta ne

possèdent que des organes gonoporaux

(Fig.60,61).

5.e.- Au point de vue phylogénétique, il serait séduisant de pouvoir impliquer la taxonomie dans le conditionnement de l’appareil épigastrique.

Il

y a près de 40 ans, l'auteur a tenté, d’établir un rapport entre ce

dernier et

la classification des Araneides

(Lopez,1974a

; Lopez,1977). Ce rapport était essentiellement basé sur

le fait étonnant que toutes les

Araignées ne possèdent

pas de glandes acinoïdes

prégonoporales et,

qu’en en

tenant

compte, 4

groupes distincts peuvent être

individualisés

au sein de l’ordre. Le groupe I

réunit des

espèces dont

les mâles ne semblent montrer que des glandes prégonoporales (Liphistiomorphae, Theridiidae, Araneidae, Hersiliidae, Filistatidae). Les groupes

II et III

sont dépourvus

de glandes prégonoporales

mais possédent en revanche des organes

gonoporaux, soit profonds et aboutissant au canal commun terminal

(Segestriidae, Dysderidae), soit

superficiels et se terminant sur la lèvre épigastrique antérieure

(Argyronetidae, Desidae, Clubionidae, Thomisidae, Lycosidae, Zoropsidae). Le groupe

IV est «mixte» car

il

associe les deux types d’organes,

prégonoporaux et gonoporaux, ces deniers

pouvant être soit dispersés (sous-groupe

1 :

Pholcidae) (Fig.58), soit

agminés (sous-groupe

2) dans

la plupart des autres cas. En 1974, il réunissait déjà un grand nombre

de familles, notammenrt les Eresidae, les Uloboridae, les Salticidae, au moins

certains

Thomisidae, les Eusparassidae, les Agelenidae, les Oxyopidae

et les Pisauridae. Ce sous-groupe

2 est donc trés

étendu et a paru d’importance croissante au détriment du groupe I

Il paraît cependant difficile d’établir une corrélation entre la phylogénie et les glandes épigastriques (présence ou absence, aspect et disposition de leurs fusules) (Lopez,1988).

Trop de discordances peuvent en effet se manifester :

∙ au niveau familial, comme chez les Clubionidae parmi lesquels Phrurolithus flavitarsis possède des glandes prégonoporales acineuses et fusulées tandis que Chiracanthium punctorium en est dépourvu - ce qui s'explique aujourd'hui par son appartenance à une toute autre famille : les Miturgidae !) et chez les Salticidae dont l’espèce Salticus scenicus montre des fusules s’espaçant en une seule file incurvée (Fig.42) alors que celles de Saitis barbipes sont réunies en deux groupes distincts (Fig.54). Il semblerait aussi que les Lycosidae et Thomisidae mâles soient parfois dépourvus de glandes prégonoporales.

∙au niveau générique, comme chez les Argyrodes

(Theridiidae) dont

certaines

espèces n’ont qu’un nombre très réduit de

glandes épigastriques (A.elevatus :

2 en général)

et d’autres, sensiblement plus élevé (A.cognatus : 8 à 10,

avec 2

groupes de fusules).

Il s’agit donc là d’une classification isolée, trop artificielle et aussi fragile que les anciennes tentatives de taxonomie ayant pour seule base un caractère anatomique isolé (cœur, poumons, glandes à soie…). L’étude de l’appareil épigastrique ne pourra acquérir une valeur réelle en taxonomie que si elle est étayée par d' autres critères d’ anatomie interne (glandes rostrale, venimeuses, gnathocoxales, segmentaires, séricigènes...).

Bibliographie

Dabelow, S.,1958.- Zool. Jahrb (Syst.), 86, p.85-126.

Fage, L. & A.de B. Machado, 1950.- Archs. Zool. Exp. Gén. (Notes et Revues), 87, p.95 –103.

Gerhardt, U. & A. Kaestner.,1938.- Araneae in W.Kükenthal & T. Krumbach : Handb. der Zool., 3 (2), p. 394-656, Berlin und Leipzig.Kovoor,J. & L.Zylberberg., 1974.- Ann.Sci.nat.,Zool.,Paris, 16, p.5-26.

Legendre, R., 1972.- C.R.Acad.Sci.Paris,

274,

p.542-545..

Lopez,A.,1971 (avec

R.Legendre).- C.R.Acad.Sci.Paris, 273, p.1725-1728.

Lopez,A.,1972.-

Bull.Soc.Zool.France,97(2),

p.113-119.

Lopez,A.,1973a.-

C.R.Acad.Sci.Paris, 276,

p.2681-2684.

Lopez,A.,1973b.(avec

D.Llinares)- Bull.Soc.Zool.France,98

(2), p.307-312.

Lopez,A.,1973c

(avec R.Legendre)- Bull.Soc.Zool.France,98 (4), p.487-494.

Lopez,A.,1974a.-

Bull.Assoc.Anat.,

58,n°163,Dec.1974, p.899-904.

Lopez,A.,1974b.-

Forma et Functio,7, p.317-326.

Lopez,A.,1976.-

Zool.Jb.Anat.Bd.96,S.p. 173-182.

Lopez,A.,1977.- Contribution à l‘étude des caractères sexuels somatiques chez les mâles des Aranéides. Thèse Doct.Etat es.sciences, Avril 1977, Univ.Montpellier II, 150pp.

Lopez,A.,1980. (avec C.Ribera)- Proth. 8 th. Intern.Arachnol. Congr.,Wien, July

7-12 1980, p. 303-307.

Lopez,A.,1985

(avec M.Emerit).- Rev.Arachnol., 6, 2, p.81-89.

Lopez,A.,1986a. (avec M.Emerit).-

Bull.Soc.Et.Sci.nat.Béziers,

N.S.,XI (52), 1986, p.56-60.

Lopez,A.,1986b.

(avec M.Emerit).- – Acta X

Congr.Int.Aracnol. Jaca/España, 1986. II : 25-40.

Lopez,A.,1988 (avec

M.Emerit).- Bull.Br.arachnol.Soc.(1988),7 (7), p.220-224.

Lopez,A.,1997

(avec B.Lopez).-

Mém. Biospéol., XXIV, 1997, p. 33-42.

Lopez, A.,1994.- Bull.Soc.Sciences nat., 81, p. 7-15.

Machado,

A.de B., 1951.-

Publçoes

cult.Co.Diam.Angola, 8, p.9-87.

Mac Iver,

S.B.,1975.-Ann.Rev.Ent.,20,

p.381-397.

Marples, B.J.,1967.- J.Linn.Soc.(Zool.),

46,

p.209-223.

Melchers,

M.,1964.- Zeits.Morph.Ökol.

Tiere, 53, p.517-536.

Mercer.,E.H.

& P.C.J. Brunet., 1959.- J.

biochem. biophys. Cytol., 5, p.257-262.

Millot,J.,1929.-

Bull.Soc.Zool.France,54, p.194-206.

Millot,J.,1931.-

Bull.Soc.Zool.France,56, p.75-83.

Noirot,C.

& A. Quennedey.,1974.-

Ann.Rev.Ent., 169, p.61-80.

Noirot,C. & A.

Quennedey.,

1991.- Annls

Soc.ent.Fr. (N.S.), 1991, 27 (2), p.123-128.

Pringle,J.W.,1938-J.exp.Biol.,15,

p.101-131.

Rice, M.J., Galun,R.

& L.H.Finlayson,

1973.- Nat.New

Biol., 241,

p.286-288.

Thurm,U.,1964.-

Science, 145,

p.1063-1065.

Wasowska,

S.,1969.- Zool. Pol.,

19 (4), p.506-515.