Stridulatoire

Appareil "stridulatoire" des Araignées(Argyrodes en particulier)par André LOPEZ, auteur (version 2025) |

|

Couleurs

conventionnelles :

En noir et italiques termes anatomiques ; en violet,

noms

génériques et spécifiques ; en vert, noms de

familles et sous-familles ; en

orange, parties

les plus importantes

et résumés.

|

|

Abréviations

conventionnelles :

M.E.B. : (photographie en) microscopie électronique à balayage M.E.T. :

(photographie en) microscopie

électronique à transmission

C.H. :

coupe histologique

(microscopie photonique)

|

1- Introduction

2 -Stridulation

3 -Anatomie générale et classification

4 -Observations personnelles

5 -Appareil

stridulatoire d' Holocnemus pluchei

5-1 -La Lyre

5-2 -L'

Archet

6 -Appareil

stridulatoire des Gasteracanthinae

6.1 – Chaetacis

cornuta

6.1.1 - La Lyre

6.1.2 - L'Archet

6.2 -Micrathena

schreibersi

6.2.1 - La Lyre

6.2.2 - L'archet

6.3 - Micrathena clypeata6.3.1 - La Lyre

6.3.2 - L' Archet

7 - Appareil stridulatoire des Argyrodes

7.1 - Aspect au Microscope électronique à balayage.

7.1.1 - La Lyre

7.1.2 - L' Archet

7.2 - Aspect histologique

7.2.1- La Lyre

7.2.2 - L' Archet7.3 - Ultrastructure

7.3.1 - La Lyre

7.3.2 - L'Archet

7.3.2.a - Capteur externe

7.3.2.b - Axe sensoriel

1- Introduction

Il est bien connu que des Myriapodes,

certains Crustacés (Busnel,1963) et

surtout, un

grand nombre d’Insctes appartenant à

des ordres variés (Homoptères, Orthoptères, Lépidoptères comme les

Parnassiinae…)

peuvent émettre des sons.

Divers Arachnides

en produisent aussi mais ce phénomène est généralement insoupçonné car

les vibrations sonores ne sont perceptibles par les Humains que dans de

rares cas. Il est ainsi décrit chez les Scorpions,

les Solifuges (in

Berland,1932) et, en ce qui concerne

plus directement ce site, dans

l’ordre des Aranéides.

La production de sons par les Araignées

a été constatée pour la première

fois il y a plus de 130 ans, lorsque Wood-Mason (1877)

signala

qu’une grande Mygale de l’Inde et Birmanie, Chilobrachys stridulans,

peut être à la source d’un

bruit que l’Homme perçoit à distance.

Il

existe chez les Araignées

trois méthodes pour produire des sons, ou, si l’on préfère, trois types

d’émissions sonores : la vibration

d’appendices,

la percussion du substrat et la stridulation.

La vibration des pattes a été mise en évidence par Rovner (1980) chez la grosse Araignée cosmotropicale Heteropoda venatoria (Eusparassidae) (Fig.galerie). Elle se produirait aussi chez les Ctenidae dont le genre Phoneutria.

Encore

appelée «tambourinage» («drumming» chez

les auteurs anglophones), la percussion du

substrat est réalisée avec les palpes, les pattes et (ou)

l’abdomen. Elle a été découverte par Lahee (1904)

chez des Alopecosa nord-américaines et, par la suite,

observée bien souvent chez d’autres Lycosidae, les

Clubionidae, les Anyphaenidae, les Ctenidae, les Thomisidae et

les Salticidae (revue in Uetz & Stratton,1982).

2 - Stridulation

La stridulation,

ou supposée telle, qui seule nous intéresse ici, existerait dans près

d’une trentaine de familles d’Araignées.

Selon

Busnel (1963), elle peut être définie

chez tous les Arthopodes comme un

moyen de production sonore qui met en jeu le frottement de deux parties

rigides

du corps l’une contre l’autre. Pourvues d’une surface tégumentaire

spéciale, différenciée, ces deux parties constituent l’organe ou appareil

stridulatoire.

Le son

émis chez les Araignées n’est audible sans

amplificateur que dans quelques cas privilégiés. L’oreille

humaine le

perçoit alors de très près (20 cm maximum) chez

certains petits Theridiidae tels

que Steatoda bipunctata (Meyer,1928), à

la distance de 1 m. dans le cas de Micrathena gracilis (Araneidae)(Uetz & Stratton,1982) et

jusqu’à 2 ou 3 ms lorsqu’une Mygale

géante comme Theraphosa

leblondi (Guyane française) se met à striduler (in

Lopez,1988).

On le décrit de manière imagée comme

un

bourdonnement (Sicarius, Micrathena), un

cliquetis

métallique, un sifflement (Mygales),

un grincement ou le bruit obtenu

en

frottant les

dents d’un peigne avec l’ongle ou un couteau. Il peut être même

enregistré et analysé au laboratoire où des sonogrammes et

oscillogrammes ont été obtenus dans divers groupes araneidiens (Uetz

& Stratton,1982).

Les vibrations qui le composent seraient transmises par l’air, par le substrat jouant le role d’une table d’harmonie, et perçues ensuite par les autres Araignées de même espèce, peut être aussi d’espèces différentes, ou par des prédateurs éventuels.

Chez les Araignées,

cette même perception est dévolue à des organes

sensoriels spéciaux, les trichobothries

et les

sensilles à

fentes

(«slit sensilla»)

qui

siègent sur les

pattes.

Barth (1967) l’a démontrée sur lesplans éthologique et

électrophysiologique.

La signification des sons produits est très discutée.

►Valeur sexuelle lorsque la stridulation

n’existe que chez le mâle. Ils pourraient alors faciliter

l’accouplement comme c’est le cas, semble-t-il, chez les Theridiidae Teutana grossa

et Steatoda bipunctata (Gwinner-Hanke,1970).

►Valeur prémonitrice lorsque le son est

émis

par

les deux sexes et semble représenter un moyen d’intimidation. Il

protègerait

l’Araignée contre ses ennemis naturels (Homme compris) en

créant un

effet

de surprise. Une telle fonction semble à peu près certaine dans le cas

particulier

des Mygalomorphes et des Micrathena.

Quoiqu’il en

soit, une stridulation effective n’est que rarement constatée «de auditu ». L’appellation pourtant très suggestive

de certaines

espèces d’Argyrodes

(Theridiidae : A.stridulator, A.ululans ) semble

avoir été inspirée à leurs descripteurs, dont Lawrence (1937), non par

la perception d’un bruit qu’elles auraient

émis, mais par l’observation de

crêtes présumées

stridulatoires («stridulatory

ridges») situées à proximité du pédicule.

Chez la plupart des

Araignées,

l’existence d’une stridulation est

seulement présumée lorsqu’elles possèdent un

appareil

tégumentaire

répondant à la définition générale de Busnel (1963), censé

striduler et que

l’on estime capable

de produire des sons.

3- Anatomie générale et classification

L’appareil

stridulatoire des Araignées,

nom

que nous adoptons ici faute de termes

plus appropriés, est

une

différenciation

spéciale

de leur

tégument, paire,

symétrique et pouvant occuper une position très variée sur

le corps araneidien.

Comme chez les autres Arthropodes,

il comporte toujours deux parties bien distinctes, dites

«antagonistes», visibles à la loupe binoculaire et surtout, au

microscope électronique à balayage (M.E.B.), moyen de recherche

incomparable.

► La «lyre»

ou «rape» («file»

des auteurs de langue anglaise), noms désormais consacrés par l’usage,

est fixe, passive et se présente comme un ensemble de

rides, crêtes

(Fig. ), rugosités diverses ou même,

de

tigelles vibrantes.

► Le «peigne»

ou «racloir» («scraper» des anglo-saxons),

autres termes définitifs, est mobile,

actif et formé

par des dents, des épines, des tubercules chitineux (Fig.

) ou des soies rigides (Fig. ).

► Le peigne

frotte contre la lyre,

ce jeu

mécanique étant responsable soit d’une émission sonore présumée ou avérée,

soit, du

moins chez les Theridiidae Argyrodes, d’une

stimulation nerveuse inédite

et beaucoup plus subtile qui serait

impliquée dans…l’équilibration (Lopez,1988 ;

Lopez,1994a ; Lopez,1994b).

Les deux parties peuvent siéger :

■ sur un même appendice

(surfaces segmentaires opposées d’une articulation

de patte) (Rovner,1975),

■ sur

deux appendices

différents, tels que les pattes

I et II, les deux chélicères,

le bulbe

copulateur et la gnathocoxa,

le pédipalpe

et la chélicère

(Fig.

), le pédipalpe et la patte I, peut être aussi les filières antérieures

chez

certaines Malkaridae (Platnick

& Forster, 1987),

■sur les deux grands tagmes corporels (céphalothorax

ou prosoma et abdomen

ou opisthosoma),

notamment chez les Argyrodes

(Fig. ),

■ sur le pédicule (pédicelle) et l’abdomen,

■ sur un appendice

(patte IV ou postérieure) et l’abdomen

(Fig. ).

Ainsi a-t-on pu définir plusieurs types ou

catégories d’appareils

stridulatoires, en se basant sur les

positions respectives de la lyre

et du peigne

et en créant ainsi au moins 4

classifications :

∙4 types, classés de

« a » à « d » par Berland

(1932),

∙7 types, présentés sans

ordre

défini par Millot (1949),

∙7 types encore, décrits et

énumérés de « a » à « g » par Legendre (1963,1970)

dans son important travail,devenu classique et qui est basé sur

l’examen de 74

espèces appartenant à une quinzaine de familles différentes.

∙8 types

selon Uetz et Stratton (1982)

qui reprennent la classification

deLegendre en lui adjoignant une catégorie particulière

dans laquelle

un seul et même appendice

se trouve concerné (Rovner,1975).

4 - Observations personnelles

L' auteur, A.Lopez, ne présentera ici

que trois types d’appareils

stridulatoires, « a »,

« d »

et « g » dont la découverte et (ou)

l’étude

approfondie chez certaines espèces lui ont permis de contribuer à leur

connaissance.

Dans tous les cas, les examens ont été

réalisés à la loupe binoculaire, en microscopie photonique sur des

coupes colorées par des méthodes histologiques de routine,

et surtout, en microscopie électronique à balayage (M.E.B) (Note ).

Le plus important, celui des Argyrodes (« a »),

dit aussi «prosoma-opisthosoma», sera

d’abord

développé séparément et en détails, ultrastructure comprise

(microscopie électronique à transmission : M.E.T.).

Il sera montré ensuite pour la première

fois que

le type « d »

(chélicères-pédipalpes)

est présent dans le

genre Holocnemus (Pholcidae) et présenté le type "g »

(quatrième

paire de pattes, IV- opisthosoma)

chez quelques Araignées Gastéracanthines de la Guyane

française.

5 - Appareil stridulatoire d' Holocnemus pluchei

L’appareil stridulatoire de type " d " associe une lyre, portée par la chélicère, et un archet, situé sur le pédipalpe ou patte machoire.

Décrit pour la première fois par Simon (1893) chez l’Araignée sud-africaine Sicarius hahni (Sicariidae), il a été retrouvé ensuite chez les Scytodidae(Pickard-Cambridge,1895), les Diguetidae de Californie (Chamberlin, 1924) et, beaucoup plus récemment, chez certains Pholcidae américains du genre Physocyclus (Gertsch, 1979,1982).

L'auteur l'a également observé dans cette dernière

famille (Lopez, 1988) mais il

s’agit en l’occurrence d’ Holocnemus pluchei

(Scop.), un Pholcide

" indigène " très répandu dans nos garrigues

héraultaises (Fig.1) et

jusque dans les

habitations du Bitterois sensu lato, ainsi que leurs

dépendances

(Lopez, 1973a) . Holocnemus

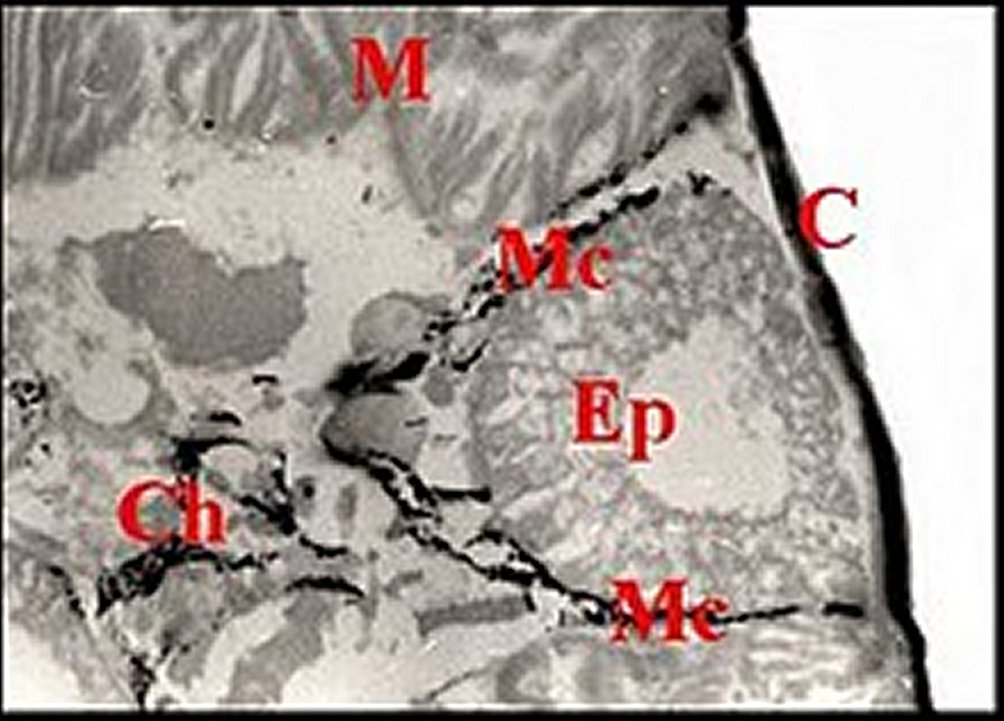

est fort intéressant aussi sur le plan histologique par ses curieuses cellules pigmentaires

étoilées de siège

profond, non épidermique (Lopez,1973b)

enveloppant les glandes épigastriques, s'insinuant entre d'autres

organes (Fig.2) et responsable de la bande noire ventrale

caractéristique, absente chez Pholcus.

|

|

| Fig.1 - Holocnemus

pluchei, femelle et sa ponte. Vue latéro-ventrale droite (garrigue du St Chinianais : (© A.Lopez) |

Fig.2

- Holocnemus

pluchei, mâle Coupe histologique de l'abdomen passant par les glandes épigastriques et montrant des chromatophores. |

| Glande épigastrique

prégonoporale (Ep) et son manteau (Mc) de chromatophores se retrouvant

en profondeur (Ch) - C, cuticule ventrale - M, muscles striés (© A.Lopez C.H. )

|

Il faut souligner que sa découverte de

l'appareil stridulatoire

est antérieure de plusieurs années au travail

de Huber (1995) axé sur le comportement sexuel.

Les

exemplaires étudiés, uniquement au M.E.B. (Note), proviennent de

Cessenon (Ouest de l’Hérault, France)(Fig.1) , ainsi d’ailleurs que

de Téboursouk (Tunisie), leur espèce présentant une aire de répartition

circumméditerranéenne très vaste.

Elle est située sur la face externe de la chélicère, plus précisément sur celle de son article basal, la tige ou paturon. Sous la loupe binoculaire, elle apparaît comme une bande brillante, de couleur rougeâtre, comme striée en travers et disposée verticalement selon le grand axe de la tige chélicérienne.

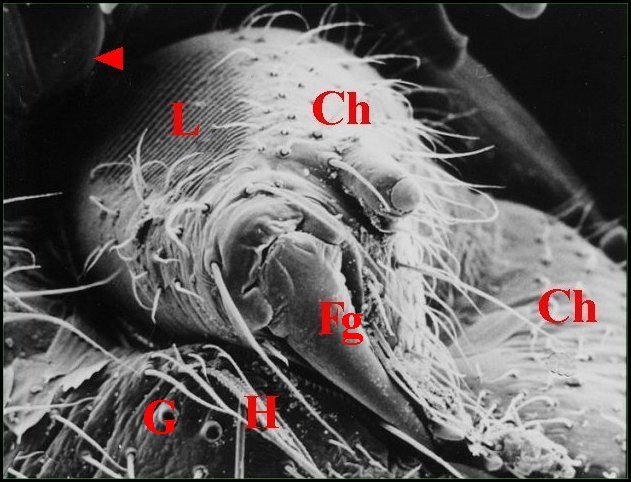

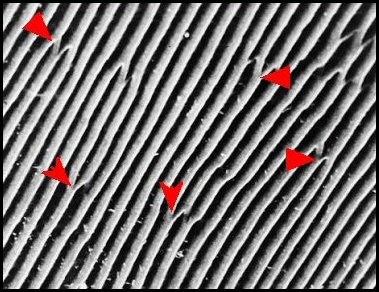

Au M.E.B., il s’agit d’une zone oblongue, entièrement glabre mais cernée par de nombreux poils, et déprimée en gouttière peu profonde (Fig. ). Elle porte sur toute sa surface une série de 30 à 40 crêtes parallèles, équidistantes, bifurquées parfois à leurs extrémités et séparées par des sillons uniformes qui ont tous la même longueur (Fig. ).

Cette lyre

existe chez toutes les

femelles, où son

aspect ne varie guère (Fig.3 à 5), chez les immatures où elle paraît déjà

bien formée (Fig.7)

et chez les mâles (Fig.6) dont les crêtes

semblent plus

longues, un peu

moins régulières, plus nombreuses

et tendent à s’anastomoser.

|

|

|

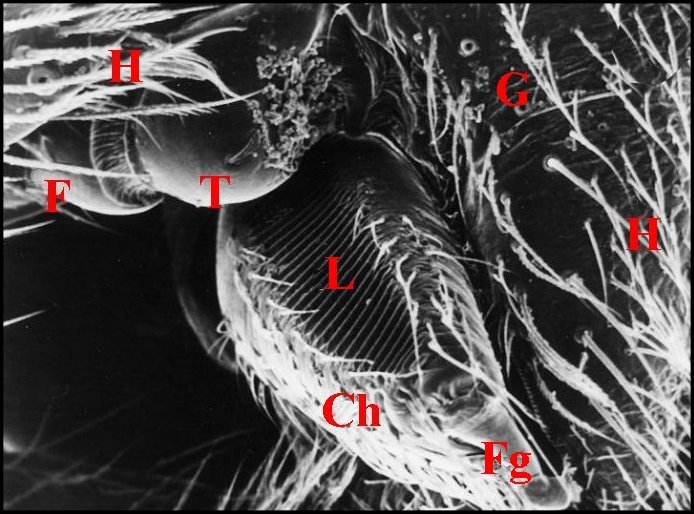

| Fig. 3 - Holocnemus pluchei, femelle : appareil

stridulatoire droit. |

Fig.

4 - Holocnemus

pluchei, autre femelle :

appareil stridulatoire droit. |

Fig. 5 - Holocnemus pluchei, autre femelle

: lyre, détail. |

| Ch, chélicère

(tige ou paturon) - F, fémur - Fg, crochet venimeux -

G, gnathocoxe ou lame maxillaire - H, poils - L, lyre et ses crêtes -

T, trochanter avec petite saillie (Fig.2 : flèche) (© A.Lopez M.E.B. )

|

||

|

|

|

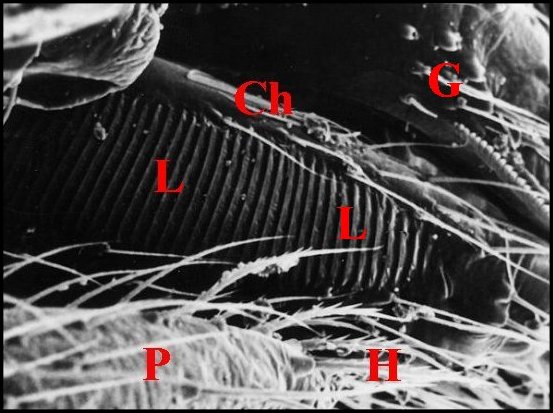

| Fig. 6 - Holocnemus pluchei, mâle :

stridulatoire. |

Fig. 7 - Holocnemus pluchei, immature :

lyre. |

Fig.

8 - Pholcus

phalangioides, femelle : chélicères. |

| Ch, chélicère

(tige ou paturon) - Fg, crochet venimeux - G, gnathocoxe ou

lame maxillaire - H, poils - L, lyre et ses crêtes. Flèche rouge

(Fig.4) : trochanter. Flèche jaune (Fig.6) : emplacement de la lyre,

ici absente

(© A.Lopez M.E.B. )

|

||

6 - Appareil stridulatoire des Gasteracanthinae.

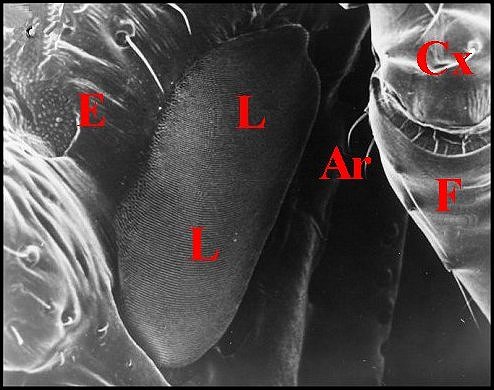

L’appareil stridulatoire du type " g " se compose d’un archet situé sur la 4eme paire de pattes ambulatoires (P IV) et d’une lyre placée sur la face inférieure de l’abdomen. Carpenter (1898) l’a découvert chez Rhaebothorax brocchus et Falconer (1910) l’a retrouvé un peu plus tard en Angleterre chez une autre Erigonide, Eboria caliginosa.

La lyre de ces Araignées est une surface rugueuse correspondant à l’ "opercule", "plaque" ou "couvercle" chitineux du poumon ("booklung cover" des auteurs de langue anglaise). Le peigne qui balaye cette lyre est un relief en forme de dent aiguë siégeant sur le bord interne de la 4eme hanche. Selon Savory (1928), ils n’existeraient que chez le mâle.

En dehors des Erigonidae, seuls cités par Legendre (1963), le type " g " n’a été retrouvé ultérieurement, et jusqu’à la propre étude de l'auteur (Lopez,1988) que chez une Lycoside, Pardosa fulvipes (Col.)(Kronestedt, 1973) et surtout, chez les Gasteracanthinae, sous famille d’Araneidae remarquables par leur "armature" épineuse, leurs couleurs souvent vives et l’aspect original des filières (Fig. )

Hinton et Wilson (1970) précisent que l’archet ("scraper") des Gasteracanthinae est formé par des soies rigides dressées sur la base du fémur de P IV et que leur plaque pulmonaire est couverte de crêtes extrêmement fines et nombreuses ("file"). Leur description est basée sur une étude au M.E.B. concernant les femelles des Micrathena gracilis et schreibersi, espèces américaines. De son côté, Levi (1985) présente une planche photographique montrant les appareils stridulatoires de Chaetacis aureola et Micrathena mitrata, le couvercle du poumon de la première ayant une forme quadrangulaire, celui de la seconde une forme arrondie.

Personnellement, André Lopez a examiné l’appareil

stridulatoire du type " g "

chez des Gasteracanthines

de la Guyane française. Cette sous-famille est représentée dans notre

département néotropical par de nombreuses espèces que les Zoologistes

français, Arachnologues compris, semblent avoir

pratiquement ignoré

jusqu’à sa mise au point (Lopez,1994c.),

laquelle ne figure pas non plus dans Dierkens (2011).

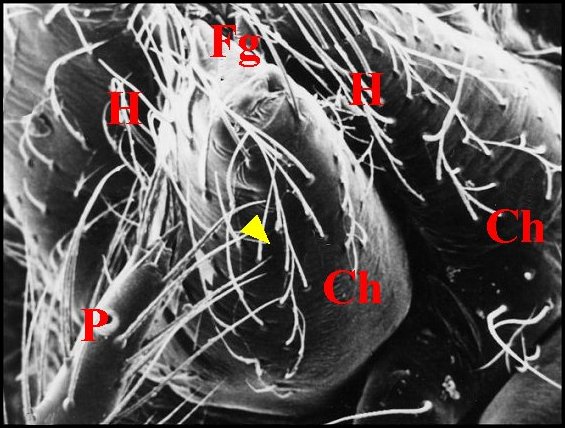

6.1 – Chaetacis cornuta (Taczanowski)

La femelle a des plaques pulmonaires allongées, ovalaires, brunâtres, disposées obliquement par rapport à l’axe longitudinal de l’abdomen (Fig.7). Chacune d’elles mesure environ 0,6 mm de long sur 0,2 mm de largeur maximum.

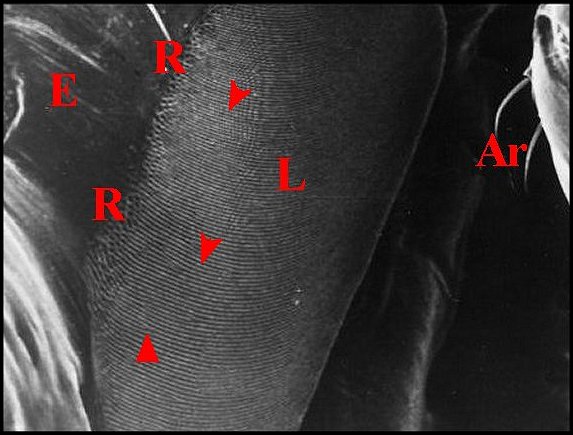

Il s’agit d’un ennsemble de crêtes nombreuses (environ 150), fines, très serrées, légèrement incurvées et s’anastomosant, à leur extrémité, en un réseau "gaufré" (Fig.8). Cet aspect rappelle celui qu’offre une espèce voisine, Chaetacis aureola (C.L.Koch) au M.E.B. (Levi,1985 : pl.3). Toutefois, sa plaque pulmonaire paraît plus petite et montre un moins grand nombre de crêtes que chez C. cornuta.

|

|

|

| Fig. 7 - Chaetacis cornuta : stridulatoire

gauche. |

Fig.

8 - Chaetacis

cornuta : lyre gauche, détail . |

Fig.

9- Micrathena scheibersi : lyre

gauche. |

| Ar,

archet

(soies) - Cx, coxa (hanche) - E, partie toute antérieure de la

région épigastrique - F, fémur -

L, lyre - P, pédicule - R, réseau "gaufré". Flèches

: crêtes trés apparentes (© A.Lopez M.E.B. )

|

||

Il est constitué par deux soies courtes, raides, incurvées vers l’arrière et s’implantant sur la base fémorale (Fig.7,8) comme celles que Hinton et Wilson (1970) ont figurées chez des Micrathena. Contrairement à ce qu’a écrit Levi (1985), il ne s’agit donc pas de tubercules coxaux ou fémoraux.

Lopez ne peut fournir de renseignements sur le mâle , qu'il n'a pas récolté.

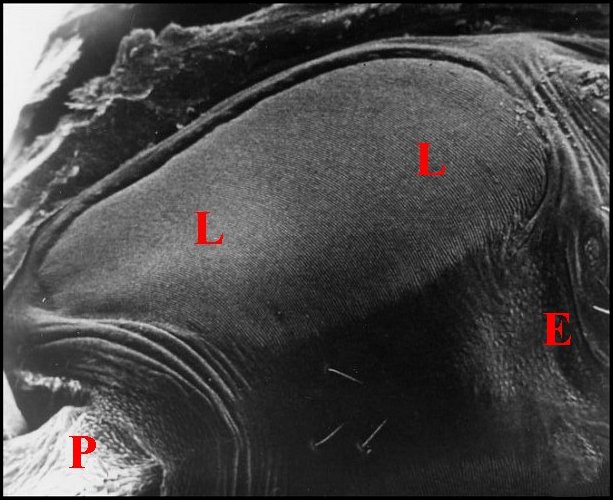

6.2 – Micrathena schreibersi (Perty)

Cette espèce est la plus éclatante et la plus belle des Gastéracanthines guyanaises (Lopez,1994c).

Bien que

Hinton et Wilson (1970) ne

l’aient pas spécifié, son mâle possède aussi

un appareil

stridulatoire.

|

| Micrathena schreibersi, femelle, vue dorsale |

| Massif

du Rorota, près de Rémire-Montjoly, Guyane française

(© A.Lopez d'après une diapositive)

|

Elle correspond à la plaque pulmonaire, zone oblongue, d’un noir intense et luisant, arrondie à son extrémité postéro-externe, encochée, près du pédicule à l’antéro-interne (Fig.9), mesurant 0,6 mm dans sa plus grande longueur, 0,3 mm de large, et portant environ 150 crêtes qui sont parfois bifurquées (Fig.10).

Il

est encore formé par des soies fémorales

de sorte que l’appareil stridulatoire rappelle,

en plus petit, celui de la femelle, seule examinée par Hinton et Wilson

(1970).

|

|

|

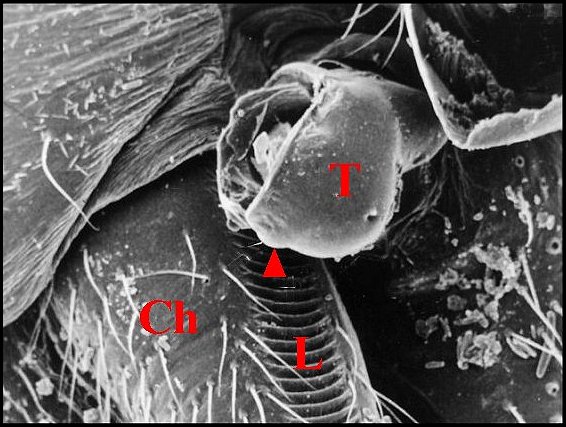

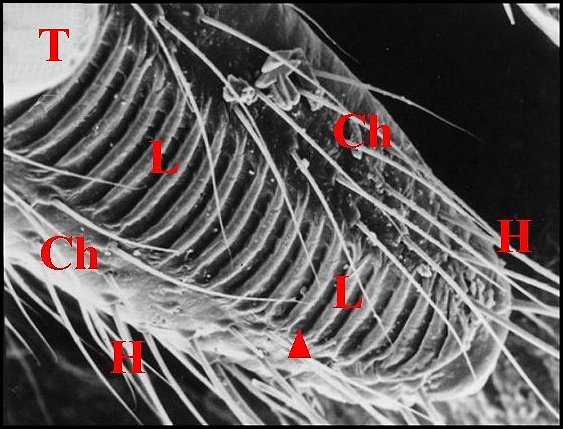

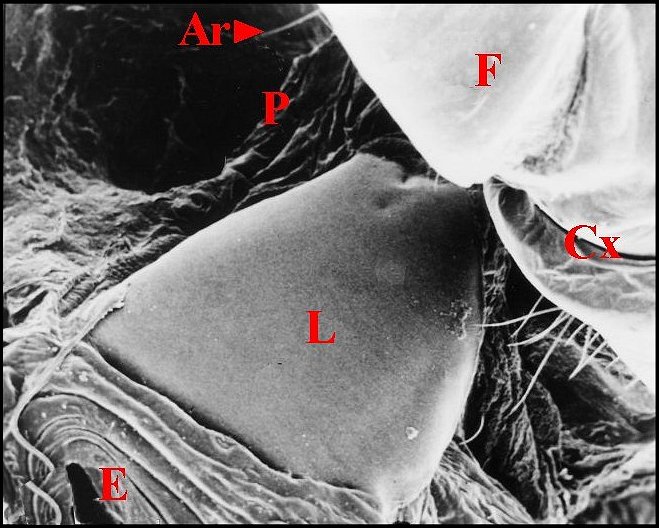

| Fig.10- Micrathena scheibersi : lyre gauche,

détail. |

Fig.11

Micrathena clypeata :

stridulatoire

droit. |

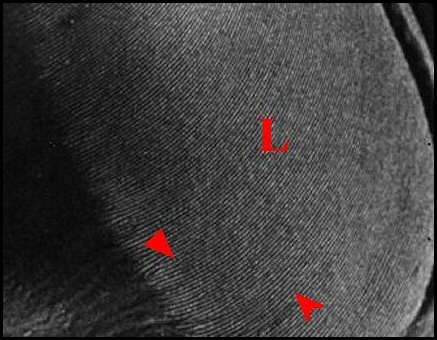

Fig.12-

Micrathena clypeata : lyre

droite, détail. |

| Ar, archet

(soies) - Cx, coxa (hanche) - E, région épigastrique -

F, fémur - L, lyre - P, pédicule . Flèches

: crêtes trés apparentes, dédoublées et unies

entre elles. (© A.Lopez M.E.B. )

|

||

6.3 – Micrathena clypeata (Walckenaer).

Cette troisième Gastéracanthine est une curieuse espèce, aplatie, foliacée, beaucoup plus répandue en Guyane (lopez,1994c) que ne semble l’indiquer la citation trop restrictive de Levi, 1985 : Saint Laurent du Maroni.

Elle reste confinée à la plaque pulmonaire, a une forme trapézoïdale (Fig.11) et mesure 0,6 mm de hauteur pour une base de 0,7 mm. Les crêtes y sont extrèmement nombreuses et si rapprochées (environ 3 µ) que je n’ai pu les compter ; elles ne sont pas rectilignes et se dédoublent fréquemment pour s’unir en oblique (Fig.12).

Il est toujours fémoral et constitué par des soies.

7 - Appareil stridulatoire des Argyrodes

L’un des appareils stridulatoires

les plus répandus est le type « a »,

signalé pour la première fois par Westring (1843) sans toutefois le

nommer ainsi, bien défini

par Berland (1932) et surtout par Legendre

(1963). Une «lyre»

céphalothoracique

y

serait raclée par le «peigne» ou, mieux, l'archet

abdominal.

On le connaît

actuellement dans au moins 4 familles : les Theridiidae, les Clubionidae, les Gnaphosidae et les Hahniidae (Uetz et Stratton,1982).

Lopez

l'a particulièrement étudié chez les

Theridiidae du genre

Argyrodes dont

il est l’une des nombreuses caractéristiques conférant à ces petites Araignées

un intérêt majeur. Elles sont en effet remarquables aussi

par leur dimorphisme sexuel

céphalothoracique, en rapport avec l’existence d’une

glande

acronale ou clypéale

n’existant que chez le mâle, par des glandes

à soie originales, par le vif éclat métallique de leur abdomen,

la forme curieuse de leurs cocons et par

le fait qu’elles vivent

généralement en kleptoparasites (inquilins commensaux) sur

la toile d’autres Aranéides.

Un

appareil assez

voisin

pourrait exister aussi dans le genre Asagena.

Au

moins

chez les Argyrodes,

il s’associe aux organes

lyriformes

du pédicelle

(Lopez,1996) constituant

avec ces derniers

un complexe

anatomo-fonctionnel

sus-pédiculaire que nous présumons stato-récepteur (Lopez, 1994a ; Lopez,1994b)

7.1 - Aspect au Microscope électronique à balayage

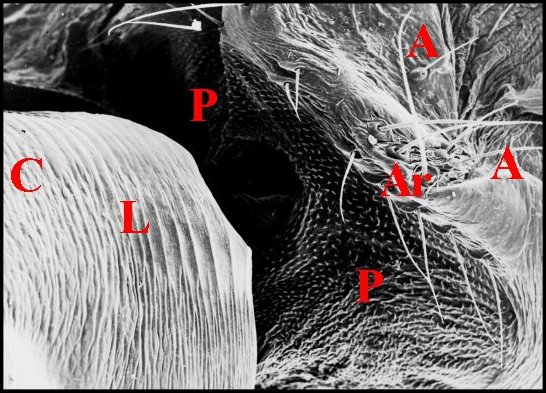

Le M.E.B. montre sans équivoque l'aspect spectaculaire de l'appareil stridulatoire des Argyrodes, constant et assez homogène malgré des variations (Lopez,1978 ; 1988 ; 1994a ; 1994b ; 1996) (Fig.1 à 5).

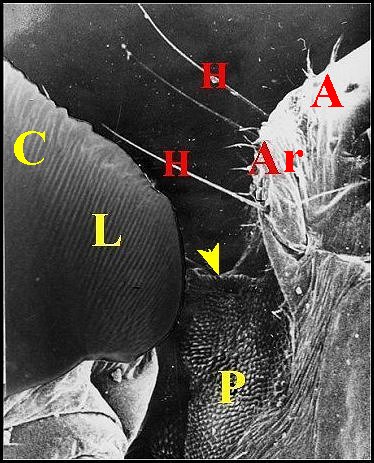

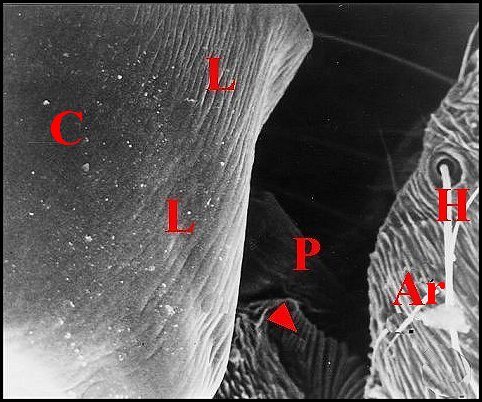

Cet appareil est pair, symétrique et surplombe les parties latéro-dorsales du pédicule où sont visibles les deux organes lyriformes (Fig.13,14Ici comme ailleurs, il comporte bien un archet ("peigne") et une lyre chez toutes les espèces d’Argyrodes étudiées, tant au M.E.B que par l’histologie.

|

| Fig.13

- Argyrodes

argyrodes : appareil stridulatoire, côté gauche.

|

| A,

abdomen - Ar, archet - C,

céphalothorax - H, poils banaux - L, lyre - P, pédicule avec l'organe lyriforme gauche (flèche jaune) (© A.Lopez M.E.B., montage )

|

|

|

|

| Fig. 14 -

Argyrodes elevatus :

appareil stridulatoire, vue latérale gauche. |

Fig. 15 -

Argyrodes coactatus

: appareil

stridulatoire, vue dorso-latérale gauche. |

Fig.16- Argyrodes fissifrontella

: appareil

stridulatoire, vue dorso-latérale gauche. |

| A, abdomen-Ar, archet - C, céphalothorax-

H, poils banaux - L, lyre - P,

pédicule - S, soies sensorielles. Flèche rouge(Fig.2) : organe

lyriforme gauche. Flèche jaune(Fig.3): l'une des

dents

d'archet. (© A.Lopez M.E.B. ) |

||

7.1.1 - La lyre

Les crêtes peuvent être les seuls reliefs tégumentaires de la lyre ou s'y associent avec de petites tubérosités (Argyrodes ululans : Fig. ).

Elles sont identiques les unes aux autres chez un même individu ou s'accentuent d'avant en arrière et de haut en bas.

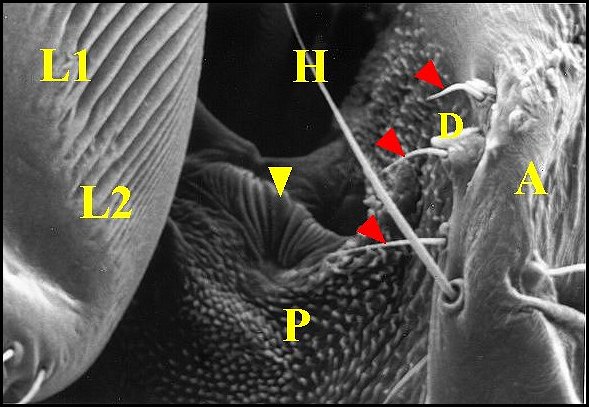

Dans le cas particulier du mâle d'Argyrodes dracus (Fig. 17), elles forment deux groupes : l'un antéro-supérieur, qui en comporte une quinzaine, épaisses, trés saillantes, espacées, et l'autre postéro-inférieur où elles sont beaucoup plus nombreuses, fines et trés serrée. Il ne s'agit pas là d'un artéfact car cette bipartition a été observée chez plusieurs individus différents et confirmée par l'étude histologique (Fig...).

Il semblerait que les crêtes des femelles soient généralement moins saillantes et moins régulières que celles des mâles, excepté toutefois chez Argyrodes dracus, où il existe une disposition complexe originale, de gros "plis" alternant avec des groupes de crêtes trés fines (Fig....).

|

| Fig.

17 - Argyrodes

dracus : appareil

stridulatoire, vue latérale gauche. M.E.B. |

| A,

abdomen - D, dent d'archet - H,

poil banal - L1, groupe antérieur des crêtes de la lyre - L2, groupe

postérieur - P, pédicule . Flèche jaune : organe

lyriforme ; flèches rouges

; soies sensorielles de l'archet. |

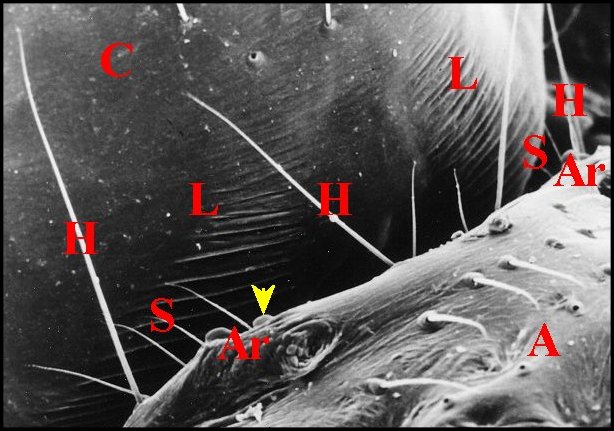

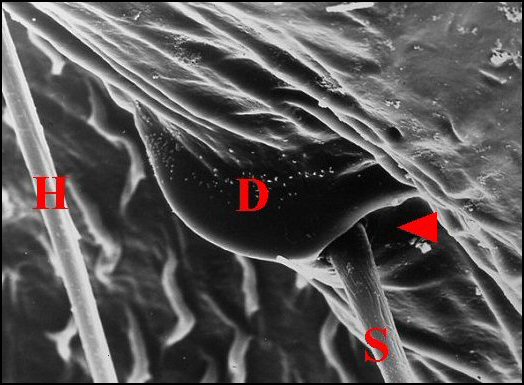

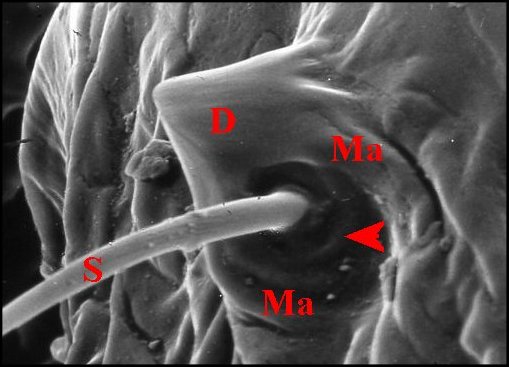

7.1.2 - L' archet

Il se compose de plusieurs unités indépendantes qui s'échelonnent en

file

oblique et un peu

arquée (Fig.13,16 à 18) ; elles y sont bien

séparées

les unes des autres, excepté dans sa partie supérieure où peut

apparaitre

un couple isolé (Fig.16). Les axes de l'archet et de

la lyre

ne

semblent pas parallèles ; ils délimitent un angle aigu , à sinus

supéro-interne (Fig.15 à 17). Chez A.

argyrodes et A.fissifrontella,

il y a généralement 5 ou 6 unités par archet (fig.13,16)

Nous en avons compté moins chez A. elevatus

et dracus (Fig.14,17).

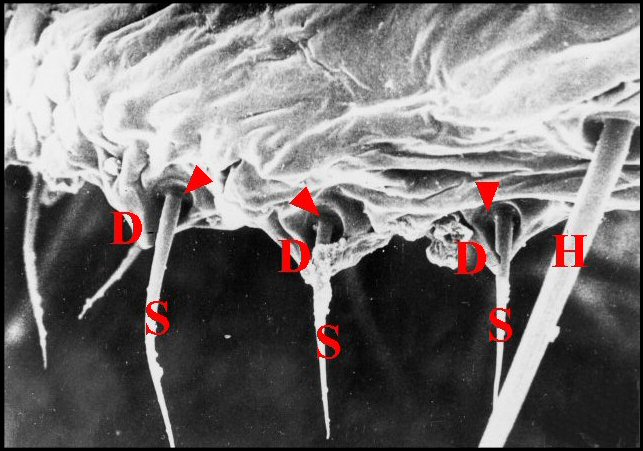

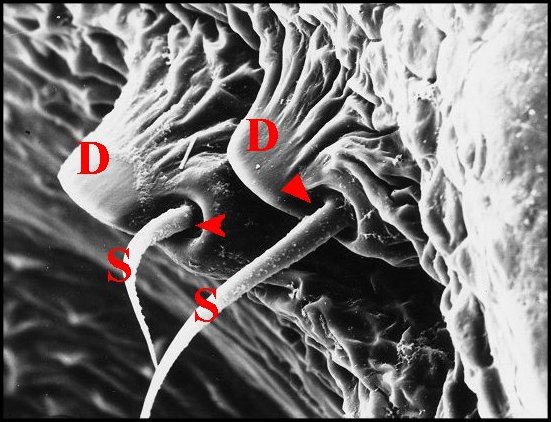

Ces

unités ont un même

aspect fondamental : elles montrent un poil,

ou soie,

et son alvéole

dont une partie de la margelle forme une dent excentrique (Fig....).

Le

poil est long en moyenne de 50 µm

chez

A.argyrodes (Fig.18,19).

Il s'effile progressivement depuis sa base, où

l'on ne note pas de constriction, jusqu'au sommet, trés

aigu et

dépourvu de pore.

Orientant cette pointe

vers la lyre,

il a une surface lisse et

présente généralement une courbure à concavité postéro-inférieure.

L'alvéole

(largeur totale 15 µm chez

A.argyrodes)

est une cupule plus ou moins profonde et d'orientation

antéro-inféro-externe. Elle montre un fond

"articulaire" et

une margelle plus

ou moins saillante. Cette margelle est

toujours épaissie en ergot dans sa partie supéro-interne où elle

constitue la dent ainsi excentrée : saillie acuminée triangulaire

chez A.argyrodes

(Fig.18,19)

ou A.sp, espèce

indéterminée (Fig.21), "biseau" oblique d' A.cognatus, relief globuleux d' A.fissifrontella

( Fig. 20). Variable d'une espèce à

l'autre, la dent

l'est aussi chez un même

individu où elle tend parfois à s'émousser du haut en bas de l' archet (A.

cognatus ). Toujours lisse sur son sommet, elle

peut présenter des rides basales (Fig.19) et est dépoourvue de

tout pore

excréteur. Elle a enfin une

orientation constante et se situe toujours au-dessus et en

arrière du poil,

ce qui pourrait refléter

un plan de symétrie bilatérale dans l' organe sous-jacent.

|

|

| Fig.

18

- Argyrodes argyrodes : archet,

vue

d'ensemble. |

Fig.

19- Argyrodes

argyrodes : 2 unités d'archet, détail. |

| D, dent - H,

poil banal - S, soie ou poil sensoriel. Flèches rouges :

alvéoles (© A.Lopez M.E.B. )

|

|

|

|

| Fig. 20- Argyrodes fissifrontella :

unité d'archet, détail. |

Fig. 21- Argyrodes sp. : unité

d'archet, détail. |

| D, dent - H,

poil banal - Ma, margelle - S, soie ou poil sensoriel. Flèches

rouges :

alvéoles (fond et membrane articulaire

bien visibles dans Fig.21)

(© A.Lopez M.E.B. )

|

|

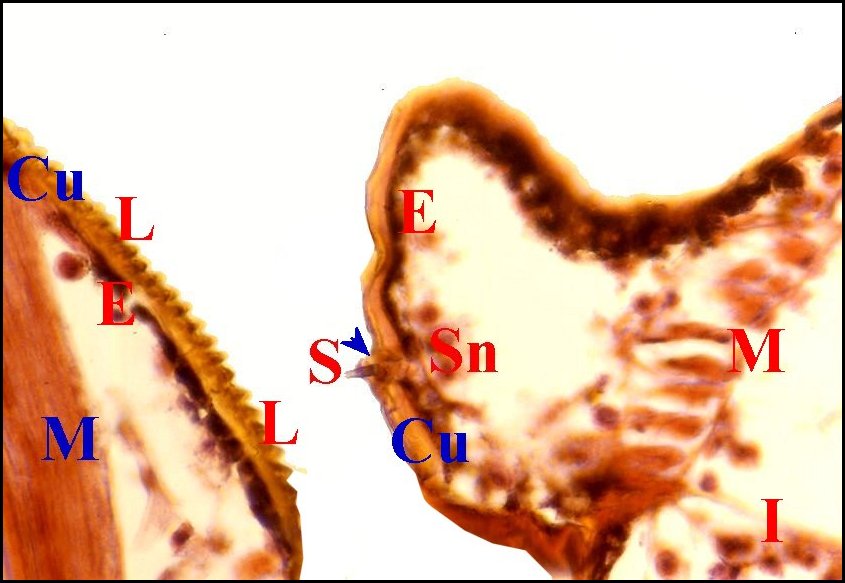

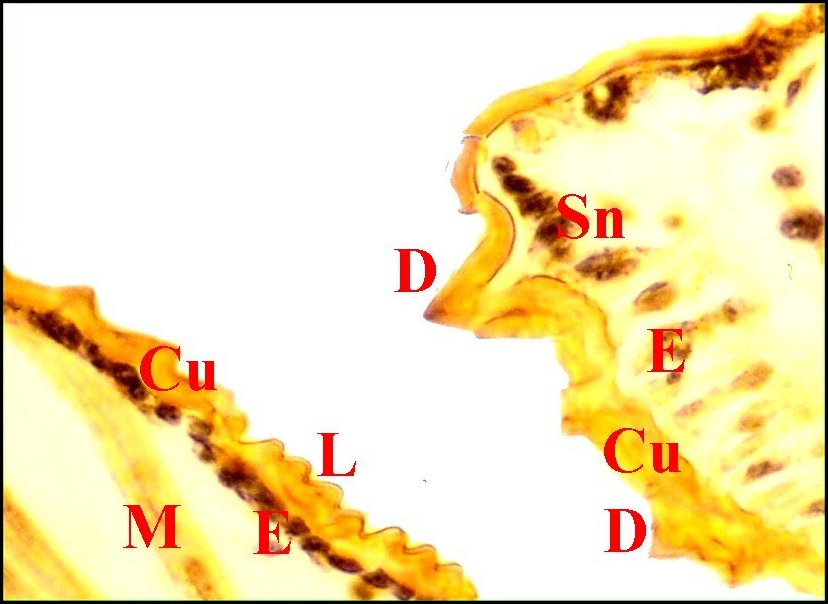

7.2.1 - La

lyre

Les coupes histologiques

sériées montrent que la lyre

est un

épaississement chitineux d'aspect rigide, formé surtout d'exocuticule.

Sa face profonde est

lisse, régulière et repose sur un épiderme

banal, uniforme, plus ou moins pigmenté, qui ne la pénètre

pas. Cet épithélium entre lui même en

rapport avec un

petit sinus

hémolymphatique et des fibres musculaires striées.

La face

superficielle est en

revanche régulièrement

crénelée par la série des crêtes et ne

présente aucune solution de continuité, la cuticule

étant ininterrompue dans toute la lyre

(Fig.22 à 24).

Cette dernière est donc

bien un simple épaississement cuticulaire périodique, sans

participation de

l'épiderme sous-jacent.

|

|

|

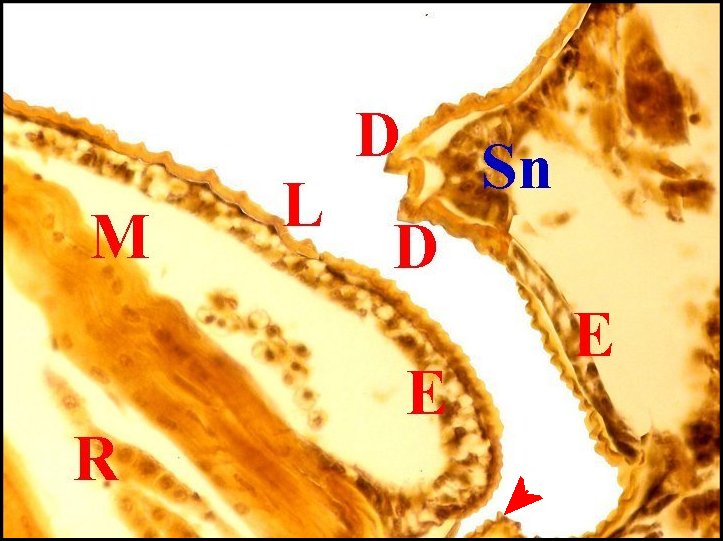

| Fig. 22 -

Argyrodes argyrodes

: appareil stridulatoire. |

Fig.

23 - Argyrodes

caudatus: appareil stridulatoire. |

Fig.

24- Argyrodes

fissifrontella : appareil

stridulatoire. |

|

Cu, cuticule -

D, dent d'archet - E, épiderme - I, diverticule intestinal - L,

lyre et ses crêtes - M, muscle strié - R, tissu réticulé

du prosoma - S, poil sensoriel - Sn, axe sensoriel. Flèche bleue

(Fig.22) : dent apparaissant derrière le poil. Flèche rouge (Fig.24)

: pédicule.

(© A.Lopez C.H.)

|

7.2.2 - L'archet

Il est formé par un

ensemble d'unités

plus ou moins espacées

Au niveau de chacune d'elles,

la cuticule

est non seulement épaissie en bloc mais forme aussi à sa surface chaque

dent observée

au M.E.B. Cette saillie est

plus ou moins effilée et régulière ; elle flanque le poil ou soie,

qui s'y superpose dans une même coupe histologique (Fig.22)

ou

est retrouvé, plus

dégagé

et donc plus apparent, dans la section voisine.

L'épiderme

sous-jacent est plus ou moins chargé de mélanine

et présente un aspect banal entre les unités

de l'archet.

Au niveau de chacune d'elles,

il

se différencie en un petit massif cunéiforme s'engageant dans la cuticule jusqu'à l'alvéole

du poil (Fig.22,24).

Dans ce massif, qui correspond à l'axe

sensoriel

de la M.E.T, on peut discerner une cavité mal définie, deux cellules nerveuses

à gros noyau

nettement nucléolé et cytoplasme clair,

leurs

prolongements

qui s'effilent vers la

dent et

le poil, ainsi que des cellules "satellites" plus petites et plus chromatiques (Fig.24). Leur ensemble

entre en rapport avec des hémocytes, des fibres

musculaires striées et

les diverticules

intestinaux de la partie

antéro-supérieure de l'abdomen

(Fig.22).

7.3 - Ultrastructure

Alors que la lyre

est continue, l'archet

se compose de plusieurs unités

bien

distinctes qui

sont

indiscutablement sensorielles. Des sensilles

cuticulaires d'ultrastructure

trés voisine

se

juxtaposent en

revanche dans le pédicule adjacent pour y

former un organe

lyriforme unique.

7.3.1 - La lyre

Elle comporte vers

l'extérieur une épicuticule régulièrement ondulée,

mince

(0,4 nm) et présentant

deux couches : l'une

externe, trés dense aux électrons ; l'autre

interne, moins dense, moins homogène et d'épaisseur plus réduite.

A

leur zone de contact, ces couches forment de fines denticulations qui

s'interpénètrent et les engrènent étroitement l'une dans l'autre.

L'endocuticule

est épaisse d'environ 10 nm et

suit les ondulations de l'épicuticule,

atténuées toutefois sur sa face interne. Elle présente des canaux poraires

étroits dans lesquels l'épiderme sous-jacent,

uniformément plat, ne

s'engage pas.

7.3.2- L'archet

Toutes les

unités qui le constituent possèdent

une même

ultrastructure

confirmant son aspect histologique d'organe nerveux et évoquant

d'emblée des sensilles mécanoréceptrices du

type I défini et

décrit par

Mc Iver (1975)

chez les Arthropodes.

Chacune d'elles

comporte un capteur

externe cuticulaire et

un axe

sensoriel. Ce dernier est formé par 2 neurones

bipolaires et par 3 cellules enveloppes

entourant les dendrites.

Il est formé par le poil, son alvéole et l’excroissance en dent qu’elle porte.

Le poil est lisse, de section circulaire et creusé d’un canal. Ce dernier ne renferme pas de prolongements nerveux et ne communique pas avec l’extérieur. Sa paroi est épaisse, formée par de l’épicuticule et surtout , par de l’exocuticule se poursuivant, à la base, dans la membrane articulaire qui constitue le fond de l’alvéole.

La dent est un épaississement considérable de la margelle dans sa partie antérieure, entièrement chitineux, ayant la forme d’un cône grossier, haut d’environ 10 µm et dépourvu de cavité. Son endocuticule lamellaire émet un apodème, expansion profonde dont l’aspect évoque un " levier " vertical, légèrement incurvé (Fig.23, 27,28). Cet apodème fait saillie dans une cavité qui excave la cuticule sous la membrane alvéolaire, entre la base de la dent et la zone d’implantation du poil, très excentrée.

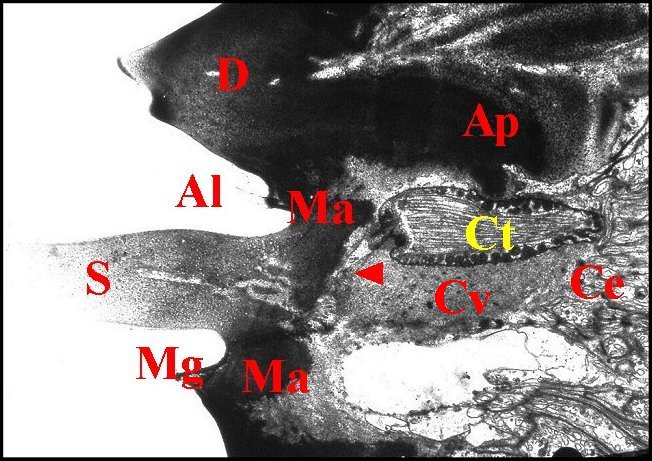

|

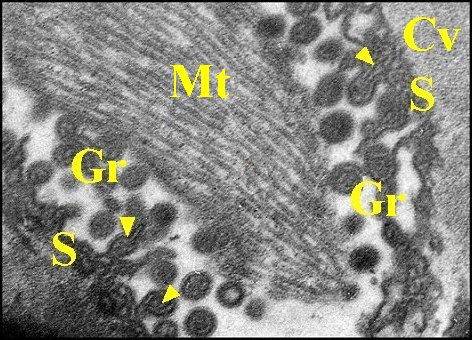

| Fig.

25 - Argyrodes

argyrodes : capteur et

partie de l' axe

sensoriel.

M.E.T. |

| Al,

alvéole - Ap, apodème - Ce,

cellules enveloppes (partie) - D, dent d'archet - Ct, corps

tubulaire ; Cv, cavité sous-cuticulaire

; D, dent d'archet ;

Ma, membrane articulaire ; Mg, margelle ; S, soie sensorielle.

Flèche

: gaine scolopale (© A.Lopez M.E.B. )

|

Comme l’histologie permettait de l’envisager, il est bien constitué par deux neurones. Bipolaire, chacun d'eux montre un axone, un corps cellulaire et un dendrite se terminant par un cil.

► Axone

Il est

riche

en mitochondries et neurotubules

mais ne peut être observé

sur un long trajet. Avec son

homologue, il rejoint peut être le nerf du

pédicule (nerf segmentaire

I de Legendre, 1958).

► Corps cellulaire

Il est ovoïde,

assez volumineux et mesure approximativement 15 µm dans son grand axe,

10 dans le petit.

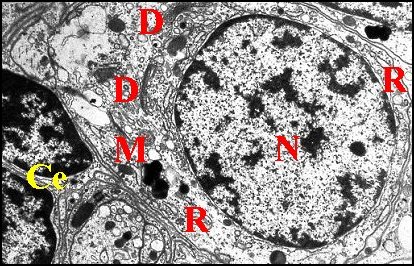

|

| Fig.

26 - Argyrodes

argyrodes : corps d'un neurone et cellules

enveloppes. M.E.T. |

| Ce,

cellules enveloppes et leurs

noyaux ; D, dictyosomes ; M, mitochondries ; N, noyau du neurone ; R,

réticulum

(© A.Lopez M.E.B. )

|

Le noyau est plus ou moins arrondi, régulier et à chromatine peu dense, répartie en mottes, les plus petites s’accolant à l’enveloppe nucléaire. Le cytoplasme renferme du réticulum endoplasmique granulaire formant des saccules plus ou moins enroulés, des dictyosomes et de nombreuses mitochondries (Fig.26).

|

|

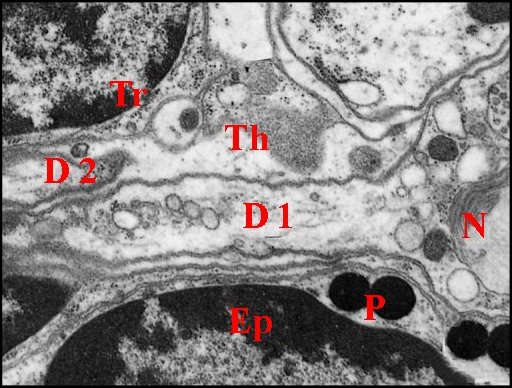

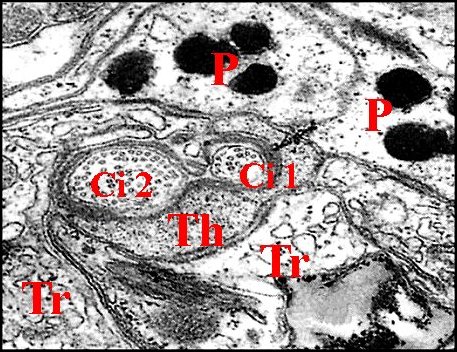

| Fig. 27 - Argyrodes argyrodes , axe sensoriel : neurone, dendrites, enveloppes |

Fig. 28 - Argyrodes argyrodes , axe sensoriel : cils (en oblique), enveloppes |

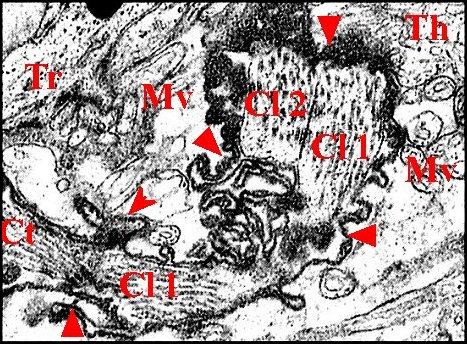

| Cl 1, Cl

2, cils ; Ct, corps tubulaire (partie) D1, D2, dendrites ; Ep, noyau de

cellule épidermique ; Mv, microvilli ; N, neurone (corps) ; P, pigment

; Th, cellule thécogène ; Tr, cellule trichogène. Flèches : gaine

scolopale. |

|

►Dendrites

Deux dendrites, un pour chaque neurone,

pénètrent latéralement dans la cellule thécogène,

d’abord séparés puis contigus (Fig.27). Leur segment interne (diamètre moyen : 1 µm)

renferme des neurotubules, de nombreuses mitochondries, des ribosomes,

des corps

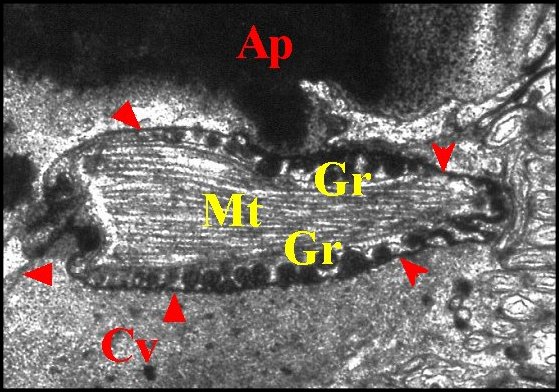

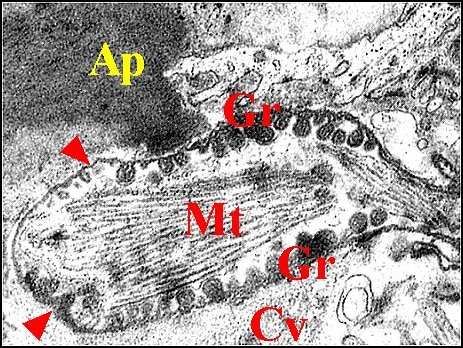

mlultivésiculaires et du glycogène. Chacun d’eux donne naissance à un cil à la base duquel se trouve un seul centriole d’où partent des racines ciliaires très courtes. Les microtubules y sont répartis en 9 doublets périphériques. Les cils (Fig.28,29) ont d’abord le

même diamètre à leur base (0,4 µm). L’un d’eux devient ensuite plus

gros que l’autre puis s’élargit brusquement à son extrémité distale où

se différencie un corps tubulaire

volumineux (Fig.25,

30 à 32 ). Ce dernier, long d’environ 15 µm pour

un

diamètre de 5, renferme de nombreux microtubules

associés à un matériel peu

osmiophile les unissant entre eux et

à la membrane du cil.

Il

pénètre dans la cavité

sous-cuticulaire,

y entre

latéralement en contact étroit avec l’apodème

(Fig.25,30,31) et gagne la base du poil

dans sa partie la plus proche de la dent

chitineuse.L’autre cil diminue

progressivement de diamètre et disparaît au niveau de la base du corps tubulaire.Libres à leur origine sur un

trajet très court (1 à 2 µm), les deux cils sont

ensuite enfermés dans une gaine cuticulaire

ou scolopale. Elle les enserre d’abord

étroitement, au niveau des cellules thécogène

et trichogène (partie inférieure), puis

forme une cavité spacieuse, remarquable par

les sinuosités de ses contours, jusqu’à la base du corps tubulaire . Au niveau de ce dernier, elle

se rapproche de la membrane du cil et

n’en est plus séparée que par une

couche

de gros granules. Ils mesurent 150 à 200

nm de diamètre et selon l’incidence des coupes, paraissent libres ou

unis

par un pédicule à la face interne de la gaine

qui paraît alors les bourgeonner. Ils sont hétérogènes, montrent un

cortex

à deux couches, l’une dense, l’autre claire, ainsi qu’une zone centrale

d’aspect

réticulé (Fig.32) et refoulent la membrane

du cil sans qu’elle se plaque outefois

sur

les microtubules

sous-jacents. Au delà

du

corps tubulaire, la gaine

ne contient plus de prolongement nerveux mais

s'infléchit, s'étire en cône et va finalement s'insérer sur la

base du

poil en s'y confondant.

|

|

|

Fig. 29 - Argyrodes

argyrodes , axe sensoriel :

cils (en travers), enveloppes

|

Fig. 30 - Argyrodes argyrodes : capteur (apodème)

et corps tubulaire. M.E.T. |

| Ap,

apodème ; Ci 1, Ci 2, cils ; Cv, cavité sous-cuticulaire ; Gr,

grains ; Mv,

microvilli ; Mt, microtubules. P, pigment épidermique

; Th, cellule thécogène ; Tr, cellule trichogène.

Flèches : gaine scolopale |

|

|

|

| Fig. 31- Argyrodes argyrodes : autre vue. M.E.T. |

Fig. 32- Argyrodes argyrodes : autre vue. Corps tubulaire, détail. M.E.T. |

| Ap, apodème ;

Cv, cavité sous-cuticulaire ; Gr, grains ; Mt, microtubules ; S

(Fig.29) et flèches rouges (Fig.28), gaine scolopale.

Flèches jaunes (Fig.29) : partie centrale réticulée des grains. |

|

►Cellules enveloppes

Etoitement

accolées, elles sont au nombre de 3 par unité

d’archet : cellules thécogène,

la plus interne, trichogène et tormogène, la plus externe.Elles sont garnies

de microvilli apicales en bordure des cavités extracellulaires (Fig.28,30

)

La cellule

thécogène est trés allongée et

entoure les dendrites dès leur apparition. Son noyau est basal, ovoïde et riche en chromatine formant de grosses mottes denses.

Trés riche en

ribosomes libres, son cytoplasme renferme des dictyosomes

et de fins granules probablement à

l'origine de la gaine

scolopale.

Cette dernière se

matérialise dans la cavité extracellulaire où

est également visible un matériel subhomogène, dense aux électrons.

La cellule

trichogène se referme sur elle

même par un méso

en formant un manchon. Sa partie inférieure enserre étroitement la cellule thécogène, tandis que sa partie

supérieure présente une cavité

extracellulaire que bordent

quelques microvillosités.

Le noyau est basal, trés allongé et riche

en chromatine. Moyennement dense aux

électrons, le cytoplasme renferme de

nombreuses mitochondries, des

grains de

sécrétion, de nombreuses

vésicules

de réticulum

lisse et des vacuoles à contours irréguliers avec des parois

plus ou moins densifiées et un contenu amorphe.

Volumineuse et aplatie, la cellule tormogène fait suite à la précédente.

Sa cavité

extracellulaire est trés

spacieuse, emplie d'une substance finement grenue, en continuité avec

la sous-cuticulaire, prolonge celle de la

cellule

trichogène et est bordée par de

nombreuses microvilli

(Fig.28,30).Ces

dernières sont nombreuses, irrégulières et prennent souvent l'aspect de

lamelles émettant des prolongements anastomosés. Le noyau est latéral, aplati, riche en chromatine. Le cytoplasme

contient un grand nombre de mitochondries

et de vacuoles.

8 - Commentaires

8.1 - Sur le plan anatomique, l’ appareil stridulatoire d’Holocnemes pluchei correspond au soustype " d II " (" organe de Simon ") individualisé par Legendre (1963) Présent dans les deux sexes, il diffère donc de celui des Pholcidae américains Physocyclus, propre aux mâles et dont l’archet est un " éperon " aigu siégeant sur la base du fémur pédipalpaire (Gertsch,1982).

En ce qui

concerne les Gasteracanthinae les appareils étudiés se rattachent

bien au type

" g ". Comme Hinton et Wilson (1970) l’ont suggéré

à propos des Micrathena schreibersi

et gracilis, il existe bien

des différences intergénériques et interspécifiques dans la

microsculpture de la polaque pulmonaire. Mais outre

l’espacement des crêtes, elles semblent

intéresser aussi leur structure même

ce que devrait confirmer une révision exhaustive.

Chez les Argyrodes, la lyre est une simple différenciation cuticulaire prosomatique, d’aspect passif et inerte, non associée avec des cellules nerveuses. L’archet en revanche est un ensemble de sensilles, chacune de ces unités, toutes semblables, appartenant au sous-groupe des mécanorécepteurs cuticulaires dans le type I de Mc Iver (1975). Le corps tubulaire en est éminemment caractéristique comme chez tous les autres Arthropodes.

Ces mécanorécepteurs sont "purs", l’ultrastructure de leur poil, dépourvu de tout pore apical ou autre ouverture externe, et de terminaison nerveuse intra-luminale, permettant d’éliminer une composante chémoréceptrice comme celle décrite par exemple dans les sensilles appendiculaires de Ciniflo (Dictynidae : Harris & Mill, 1973). Ils peuvent donc être toujours unique (rapprochés de ceux, également " purs ", décrits dans les tarses d’autres Araignées (genre Araneus : Chu-Wang & Foelix, 1973) et retrouvés plus tard dans tous les poils tactiles. Leurs corps tubulaires ont une ultrastructure spéciale très voisine. Tous renferment en effet de curieux granules logés entre la gaine scolopale et la membrane dendritique. Observés chez des Araignées de familles différentes (Ctenidae, Dictynidae)(Barth,1971 ; Harris & Mill, 1977?), ainsi d’ailleurs que chez les Scorpions et les Tiques (Acariens), ces granules pourraient dériver de la cuticule, d' où leur autre nom de "globules cuticulaires".

L’innervation de chaque unité d’archet est multiple, comme dans tous les mécanorécepteurs d’ Arachnides, et la distingue donc des sensilles mécanorécepteurs d’ Insectes à neurone......elle est également double, ce qui l’oppose aussi aux poils tactiles banaux d’ Araignées toujours pourvus de 3 neurones que leurs terminaisons dendritiques rattachent à la base pilaire (Chu-Wang & Foelix, 1973 ; Harris & Mill, 1977), ainsi qu’aux trichobothries qui peuvent en posséder (Christian,1971). toujours unique (Mac Iver,1975). Mais

Cette double innervation de l’unité d’archet

rappelle en revanche

celle des lyrifissures, isolées ou réunies en organes lyriformes,

sur

les appendices de Cupiennius (Barth,1971) et

surtout, en ce qui nous concerne ici,

sur le pédicule des Argyrodes où des organes lyriformes en

" bourrelet " (Lopez,1996) s’associent

aux appareils "stridulatoires" pour former

un " complexe " au moins anatomique.

Les

rapports étroits entre le corps tubulaire

et l’ apodème

du bord de l’alvéole rappellent ceux qui

ont

été signalés par Hawke et al. (1973) dans l’ ovipositeur

d’un InsecteHyménoptère, Orgilus lepidus. Une

formation

évoquant la structure en "levier" qu’émet l’apodème

d’ Argyrodes

a été décrite

par

Gaffal et Hansen (1972) dans les sensilles

antennaires d'un Insecte, l’Hémiptère

Dysdercus intermedius. Elle se détache toutefois du poil lui-même et en transmet vraisemblablement

au

dendrite la pression mécanique.

8.2 - Sur le plan fonctionnel, les deux appareils stridulatoires " d " et " g " ne peuvent intervenir dans l’équilibration.

8.2.1 - Lorsque celui d’Holocnemus pluchei entre en activité, son composant trochantérien doit être animé d’un mouvement oscillatoire, uni ou bilatéral, qui lui fait frotter les crêtes de la lyre. Les vibrations émises chez le Pholcide sont vraisemblablement impliquées dans la reconnaissance intra-spécifique. Ce rôle paraît beaucoup plus plausible qu’une fonction d’avertissement, donc de défense, vis à vis des agresseurs éventuels, et surtout, d’une attaction sexuelle car l’appareil est présent chez le mâle, la femelle ainsi que les immatures.

8.2.2

- Le frottement des

soies fémorales de Gastéracanthines contre les crêtes pulmonaires est

générateur de vibrations. Amplifiées par

le poumon

jouant ainsi un rôle de caisse de

résonance, elles ont pu être enregistrées en laboratoire (Hinton

& Wilson,1970 ; Uetz

& Stratton, 1982), sont perçues aussi

au toucher lorsqu’on saisit une Micrathena

avec

les doigts et peuvent être audibles comme un bourdonnement, lorsqu’on

l’importune sur sa toile. Ce bruit (" low-pitched buzz ")

serait

perceptible jusqu’à 1 m de Micrathena

gracilis (Hinton &

Wilson,1970 ; Uetz

&

Stratton, 1982). Levi (1985) n’a pu

toutefois confirmer son émission

chez plusieurs autres espèces.

Quoi qu’il en soit, l’appareil

stridulatoire des Gastéracanthines n’a pas

de fonction sexuelle pour

les précédents auteurs, mais représente, par ses vibrations,

un système

défensif :

►Effet de " surprise "

temporaire que l’ Araignée met

à profit pour s’enfuir, se comportant ainsi comme certains Insectes

stridulants (Masters, 1979)

►Imitation, par la fréquence sonore,

des battements

alaires de certaines Guêpes chasseresses (ici Pompilides) que redoutent les

autres Arthropodes,

cette sorte de "mimétisme vibratoire" protégeant

ainsi l’ Araignée.

►Diffraction d’une

lumière rasante par les lyres pulmonaires,

du moins dans le cas de Micrathena

schreibersi (Hinton

&

Wilson, 1970), le spectre émis jouant un rôle

de couleurs d’avertissement comme dans le cas de l’appareil

stridulatoire abdominal des Mutillidae

(Insectes

Hyménoptères) (Hinton, Gibbs & Silberglied, 1969).

Complémentaires ou pas dela stridulation, ces couleurs d’avertissement

"intimideraient" l’adversaire des Micrathena

en renforçant l’effet aposématique de leur livrée

abdominale brillante.

8.2.3

- L’appareil

stridulatoire " a " des Argyrodes est, sans aucun doute,

impliqué dans l'équilibration.

Comme chez certains Insectes,

l’apodème de

l’unité d’archet

et son "levier"

pourraient transmettre au corps tubulaire

d’

Argyrodes les vibrations ou

déplacements

de la dent, et la gaine

dendritique, les mouvements et l’incurvation plus ou

moins

marquée

du poil sous

la poussée de la lyre.

Il est vraisemblable que la transduction du stimulus mécanique en

potentiel

de récepteur se produit au niveau du corps

tubulaire

comme dans les autres sensilles d’Arthropodes (Mc Iver,1975). Ce corps

serait

comprimé (Thurm,1964) ou subirait une

incurvation tendant la membrane

dendritique

contre le cytosquelette des

microtubules. Il en résulterait une

dépolarisation

(Rice & al.,1973).

Quant aux granules

ou

globules cuticulaires, ils

jouent peut-être un rôle de "couplage" ou d’

"accrochage"

(Christian,1971 : "clamping device")

Les cellules

enveloppes doivent sécrèter

le liquide qui

emplit les espaces

extracellulaires ("inner and outer

receptor

lymph cavities ") et y assure pour les dendrites

une fonction nutritive ou facilitant leurs activités électriques. De

plus,

l’une d’elles, la cellule thécogène,

est

productrice

de la gaine scolopale.

En ce qui concerne la fonction réelle de l’appareil dit "stridulatoire", une émission sonore paraît très peu probable chez les Argyrodes. Bien qu’ elle soit suggérée par les noms des deux espèces Argyrodes ululans et stridulator, on ne l'a jamais démontrée dans ce genre exceptionnel. Sa biologie est aujourd’hui bien connue sous l’angle des mœurs sexuelles liées en partie à la glande acronale (ex "clypéale"), kleptoparasitaires et prédatrices, au cours desquelles une intervention sonore, audible ou du moins enregistrable, n’a jamais été constatée pas plus d’ailleurs que dans la grande majorité des autres appareils. Il s’ensuit que la prédiction de Legendre (1963) les créditant d’un " rôle beaucoup plus important que celui que nous tentons de (leur) attribuer " est aujourd’hui confirmée.

Une

comparaison de la lyre et de l’archet des

Argyrodes avec certains champs sensoriels particuliers existant chez

les Insectes permet d’en fournir une interprétation fonctionnelle.

Par

leur structure et surtout leur situation

dans les deux parties du corps (tagmes :

céphalothorax et abdomen)

indépendantes, bien que très voisines, et surtout, mobiles l'une par

rapport à l'autre lors des déplacements de l' Araignée, la lyre et l’archet

peuvent être rapprochés de certains "champs

de

soies" existant chez les Hyménoptères sociaux.

Parmi ces plages

sensorielles pilifères

décrites en détail chez l ‘Abeille, celle

dite de

"l’articulation du pétiole" (Lindauer & Nedel, 1959 ; Markl,

1968)

rappelle tout particulièrement le prétendu appareil

stridulatoire d’ Argyrodes.

Il

s’agit de deux champs de soies,

pairs et

symétriques,

situés sur le deuxième segment abdominal

et que des prolongements et replis thoraco-abdominaux

"antagonistes ",

les " butoirs " (Schéma), viennent heurter et tendent à

courber plus

ou moins lorsque l’Abeille se déplace.

|

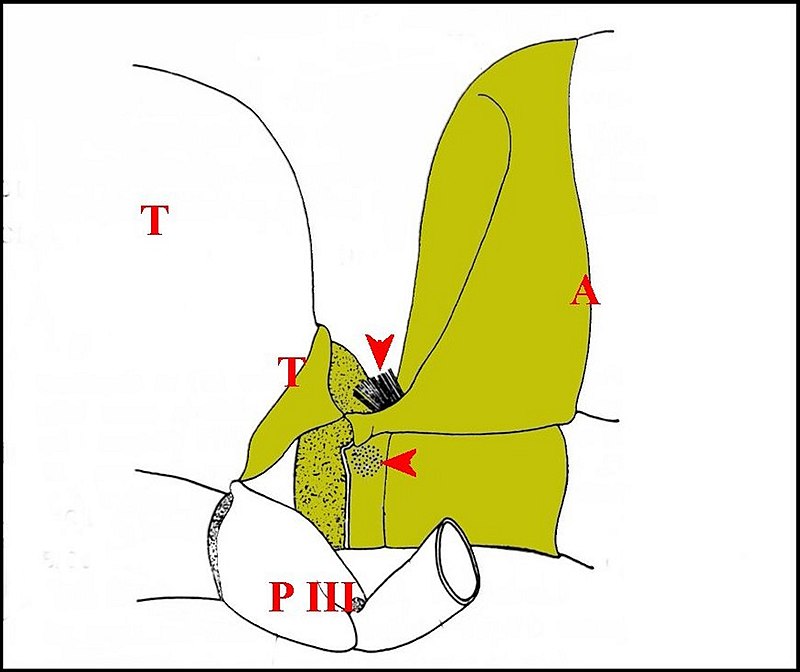

| Apis mellifica

: région du pétiole et champs de soies |

| A, abdomen - P III, patte arrière - T, thorax - flèches : champs de soies (d'après Markl) |

Les sensillae

trichodea de ces soies, innervées

aussi par des cellules

bipolaires, ont

une ultrastructure (Thurm,1964) rappelant

celle de chaque unité d’archet

d’ Argyrodes,

si toutefois l’on excepte leur innervation unique, et sont

indiscutablement sensibles à la pesanteur comme l’ont montré diverses

recherches expérimentales (in Markl., 1968).

Par rapport à l’ensemble

du corps, elles percevraient l’emplacement de parties toutes entières,

mobiles suivant la gravité, et permettraient par voie réflexe, un

contrôle musculaire de la position des axes corporels les uns par

rapport aux autres.

L’existence de

tels mécanorécepteurs

paraît conditionnée

par celle d’un abdomen

volumineux,

susceptible de déséquilibrer l’animal à tout instant : "gastre"

des Abeilles et Fourmis,

abdomen ou opisthosoma des

Argyrodes.

Ce dernier, que pare

souvent un vif éclat métallique (guaninocytes

intestinaux), est en effet remarquablement volumineux et

disproportionné par rapport au reste du corps,

plus ou moins élevé, conique, pesant et doit donc être sollicité sans

cesse par les forces de gravité. ..

De ce fait, la petite Araignée est exposée à une distorsion du pédicule menaçant les organes fragiles qui le traversent lorsque son abdomen vient à s’incliner latéralement ou bascule contre le céphalothorax. A l’instar des Hyménoptères sociaux, où les sensilles abdominales sont excitées par le thorax, on peut admettre chez Argyrodes que la stimulation des sensilles d’archet (opisthosoma) par la lyre (prosoma) entraine des contractions musculaires suivant un arc réflexe et rétablit ainsi son équilibre : l’opisthosoma oriente en l’air sa face ventrale dans une position de "confort " optimum.

Cette stimulation pourrait être uni ou bilatérale, d’intensité plus ou moins grande suivant le degré d’incurvation des poils et le nombre des sensilles affectées, que la dent joue un simple rôle de butée, limitant la course du poil dans un plan donné, ou qu’elle heurte aussi les stries de la lyre. Dans ce cas, le maintien à un niveau constant du degré d’excitation de l’appareil par le jeu équilibré des poils et des dents deviendrait coincevable comme chez les Insectes Hyménoptères (Markl, 1968).

L'ultrastructure de l’appareil "stridulatoire" des Argyrodes et sa comparaison avec les champs sensoriels articulaires d’Insectes plaident donc en faveur d’un rôle dans la statoréception.

Il est possible que du moins chez Argyrodes, le complexe pédiculaire formé avec les organes lyriformes en "bourrelet" ne se réduise pas à de simples rapports anatomiques de voisinage mais soit une véritable association fonctionnelle entre récepteurs de gravité. Coordonnant leur activité suivant un processus qui nous échappe encore, ils permettraient à l’Araignée d’orienter dans l’espace les deux tagmes de son corps, sans préjudice pour le pédicule fragile et en fonction de sa position de repos habituelle.

Un tel concept du type " a " sera peut être étendu ultérieurement à d’autres appareils présumés "stridulatoires", les vibrations sonores, si tant est qu’elles existent réellement, se présentant alors comme un simple épiphénomène.

Note : Pour la M.E.B., les spécimens ont été examinés au microscope à balayage JEOL SM.35, après déshydratation et métallisation à l’or (Laboratoire de Microscopie électronique, Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 34 Montpellier)

Liens externeshttp://www.owlapps.net/owlapps_apps/articles?id=13314147

Bibliographie

Berland, L.,1932.-

Les Arachnides. Encycl. Entomol.,XVI.

Paul Lechevalier & fils

edit.,Paris.

Busnel,R.G.,

1963.- Acoustic

Behaviour of Animals. Elsevier edit.

Chamberlin, R.V., 1924 –

Proc.Calif.Acad.Sciences, 12, p.

561-694.

Dierkens,M., 2011 - Contribution

à l'étude des Araneidae de la Guyane française. I : Gasteracanthinae ( Publications du musée des

Confluences, 2011, article)

Gaffal, K.P.

& K.Hansen,1972. – Z.Zellforsch.,132, p.79-94.

Gertsch,W.J.,1979.- American

Spiders. Van Nostrand Reinhold

Company.

Gertsch,W.J.,1982.- Assoc.Mexican

Cave Stud.Bull.,8, p.95-144.

Gwinner-Hanke,H.,1970

– Z.Tierpsychol.,27 (6), p.649.

Hawke,S.D.,

Farley,R.D. & P.D.Greany,

1973.-

Tissue Cell, 5 (1), p.171-184.

Fred H. Lahee, "The Calls of Spiders", Psyche: A Journal of Entomology, vol. 11, Article ID 032892, 1 page, 1904.

Lawrence,

R.F.,

1937- Ann.Natal.Mus., 8 (2),p.211-273.

Legendre,R.,

1958.- Ann.Biol.,34 (5-6),

p.193-223.

Legendre,R.,1963.-

Ann.Biol., II (7-8),

p.371-390.

Levi, H., 1985. -, « The spiny orb-weaver genera Micrathena and

Chaetacis (Araneae: Araneidae). », Bulletin of the Museum of Comparative

Zoology, vol. 150, no 8, p. 429-618, 1985

Lopez,A.,1973b

(en col. avec R.Legendre). – Les chromatophores de l’Araignée Holocnemus pluchei (Scop.)(Pholcidae)

(Note préliminaire). Bull. Soc. zool. France, 98 (4), p. 487-494.

Lopez,A.,1978.-

Bull.Soc.Et.Sci.nat.Béziers,N.S., V (46),1978, p.6-25.

Lopez,A.,1988.-

Bull.Soc.Et.Sci.nat.Béziers,N.S., XII (53),1987-1988, p.9-20.

Lopez,A.,1994a

(avec L.Juberthie-Jupeau).-

Bull.Soc.Et.Sci.nat.Béziers,N.S., XIV(55),1993-1994, p.32-37.

Lopez,A.,1994b (avec L.Juberthie-Jupeau).-Mém.Biospéol., XXI, 1994, p.91-96.

Lopez,A.,1996

(avec

L.Juberthie-Jupeau).-

Mém.Biospéol., XXIII, 1996, p.157-162.

Mc Iver,

S.B.,

1975 - Structure of Cuticular Mechanoreceptors

of Arthropods . Ann.Rev. Ent., 20, p. 381-397.

Millot,J.,1949-

Ordre des Aranéides in P.P.Grassé, éd. : Traité de Zoologie,VI,

Masson, Paris, p.589-743.

Pickard-Cambridge,

F.O., 1895-

Ann.Mag.Nat.Hist., 16 (6), p.371-373.

Rice,M.J.,

Galun,R. & L.H.Finlayson,1973 – Nature New.Biol., 241, p

;

286-288.

Rovner,J.S.,1975- Science,190,

p.1309-1310.

Rovner,J.S.,1980-

J.Arachnol., 8, p.193-200.

Simon,E.,1893 –

Ann.soc.ent.France, 62, p

;224-225.

Thurm,U.,1964 – Science, 145,

p.1063-1065.

Uetz,G.W. &

G.E.Stratton, 1982.- Acoustic communication and reproductive isolation

in Spiders in Witt & Rovner ed. : Spider

Communication. Mechanisms and Ecological Significance. Princeton Univ.

Press, p.123-159.

Westring

Sous-site en construction