Glande

clypéale ou

acronale des Argyrodes

|

Les

Araignées Theridiidae mâles du genre Argyrodes

possèdent

une glande exocrine

remarquable située au niveau du clypeus (bandeau), donc dans

la

partie la plus antérieure du corps ou acron et élaborant

une sécrétion qui intervient lors de

l'accouplement. Elle est probablement présente aussi dans les

autres genres d' Argyrodinae

|

| Couleurs

conventionnelles : En noir et italiques, termes anatomiques ; en violet,, noms génériques et spécifiques ; en vert, noms de familles et sous-familles ; en orange,, parties les plus importantes et résumés; en bleu, liens divers. |

|

Abréviations

conventionnelles :

M.E.B. : (photographie en) microscopie électronique à balayage M.E.T. :

(photographie en) microscopie

électronique à transmission

C.H. : coupe histologique (microscopie photonique) |

1 - Introduction

2 - Le dimorphisme sexuel prosomatique acronal2-1 Morphotypes

2-1-1 Les Types

Type acuminé

Type rostré

Type nasuté

Type lippu

Type prognathe

Type camard

2-1-2 Les reliefs tégumentaires

3 - La glande acronale sous-jacente

3-1 - Structure histologique

3-2 - Ultrastructure

3-2-1 - Unité glandulaire

3-2-1a - Adénocyte

3-2-1b - Portion réceptrice (canalicule récepteur)

3-2-1c - Portion conductrice (canalicules conducteurs et leurs cellules)

4 - Commentaires

4-1- Sur le plan anatomique

4-2- Sur le plan fonctionnel

4-3 - Sur le plan systématique

4-3-a - Cas des Argyrodinae

4-3-b- Hors des Theridiidae : Linyphiidae

1 - Introduction

Le clypéus

des

Araignées est un territoire plus ou moins étendu

correspondant à la partie toute antérieure de la face

dorsale du prosoma

(“ carapace ”

ou “ bouclier ”)

(Fig.1).

Encore appelé “ bandeau ”, il sépare les yeux du bord frontal (B) surplombant les chélicères. On peut considérer qu’il fait partie de l’acron : région “acronienne” ou céphalique primaire prébuccale.

|

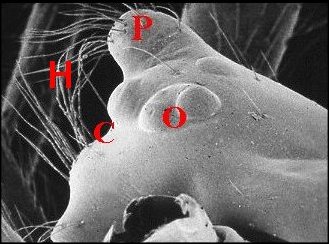

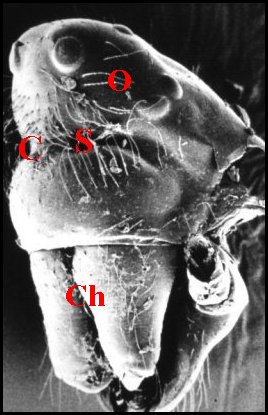

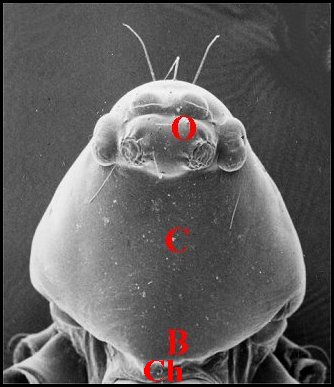

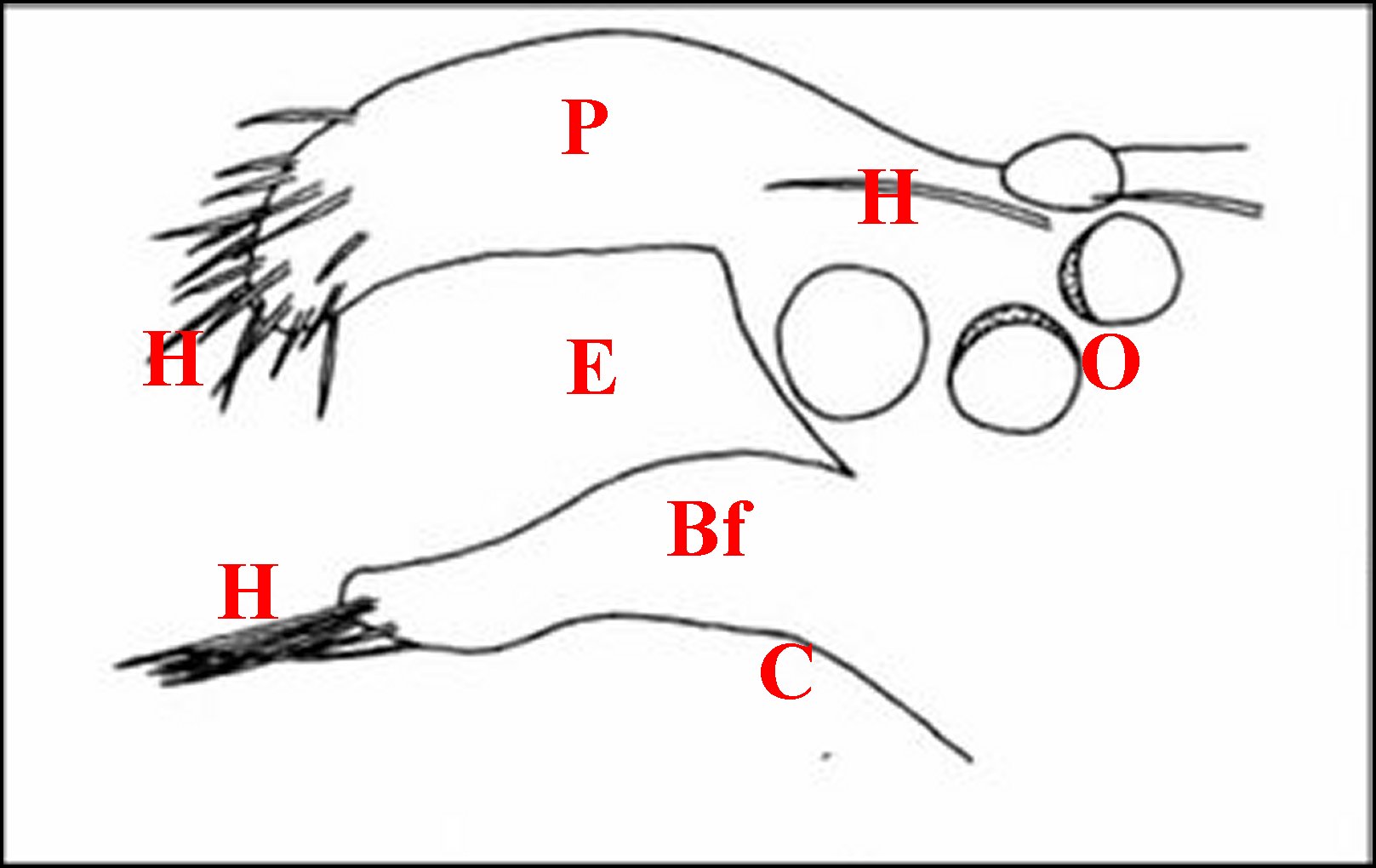

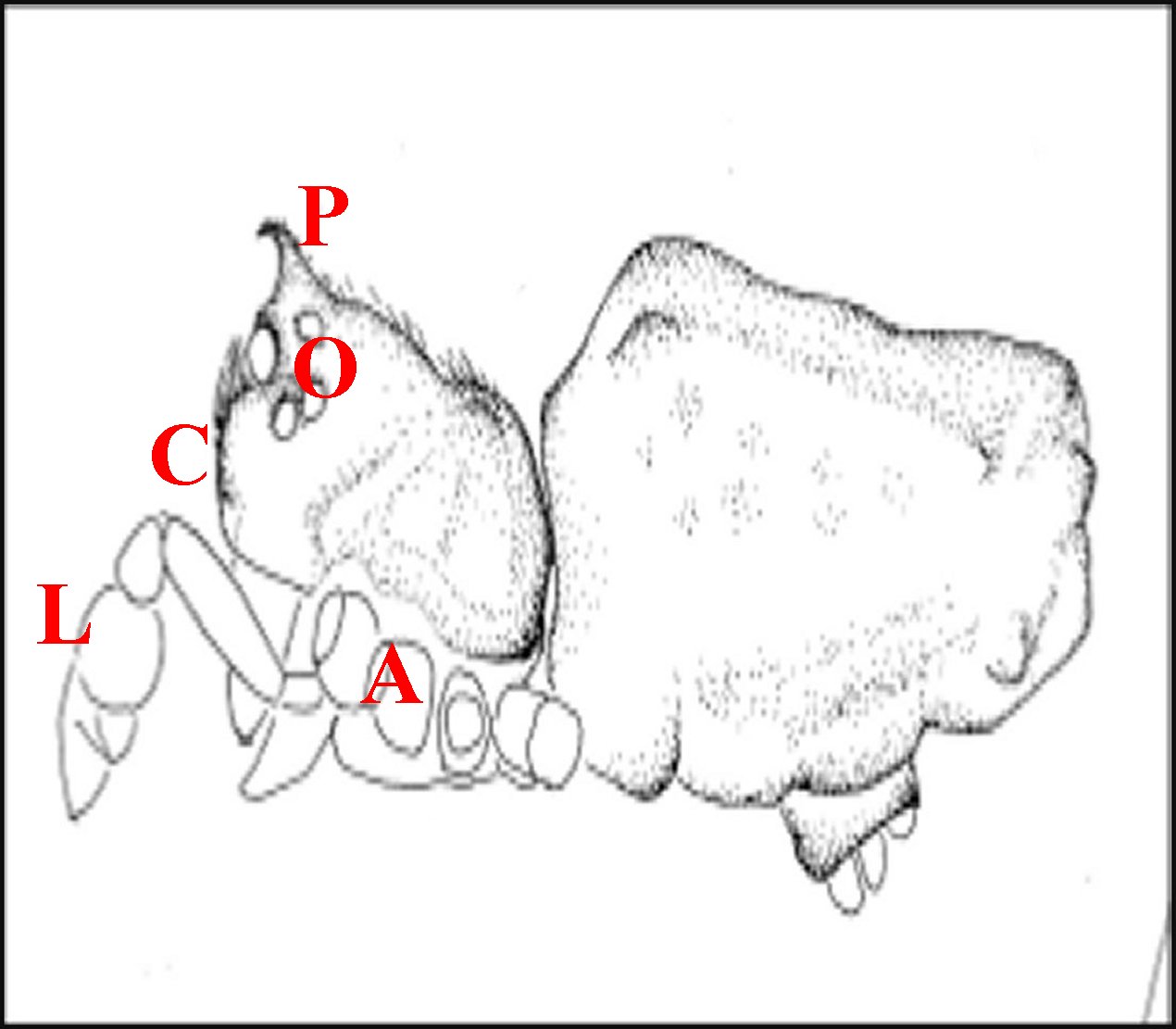

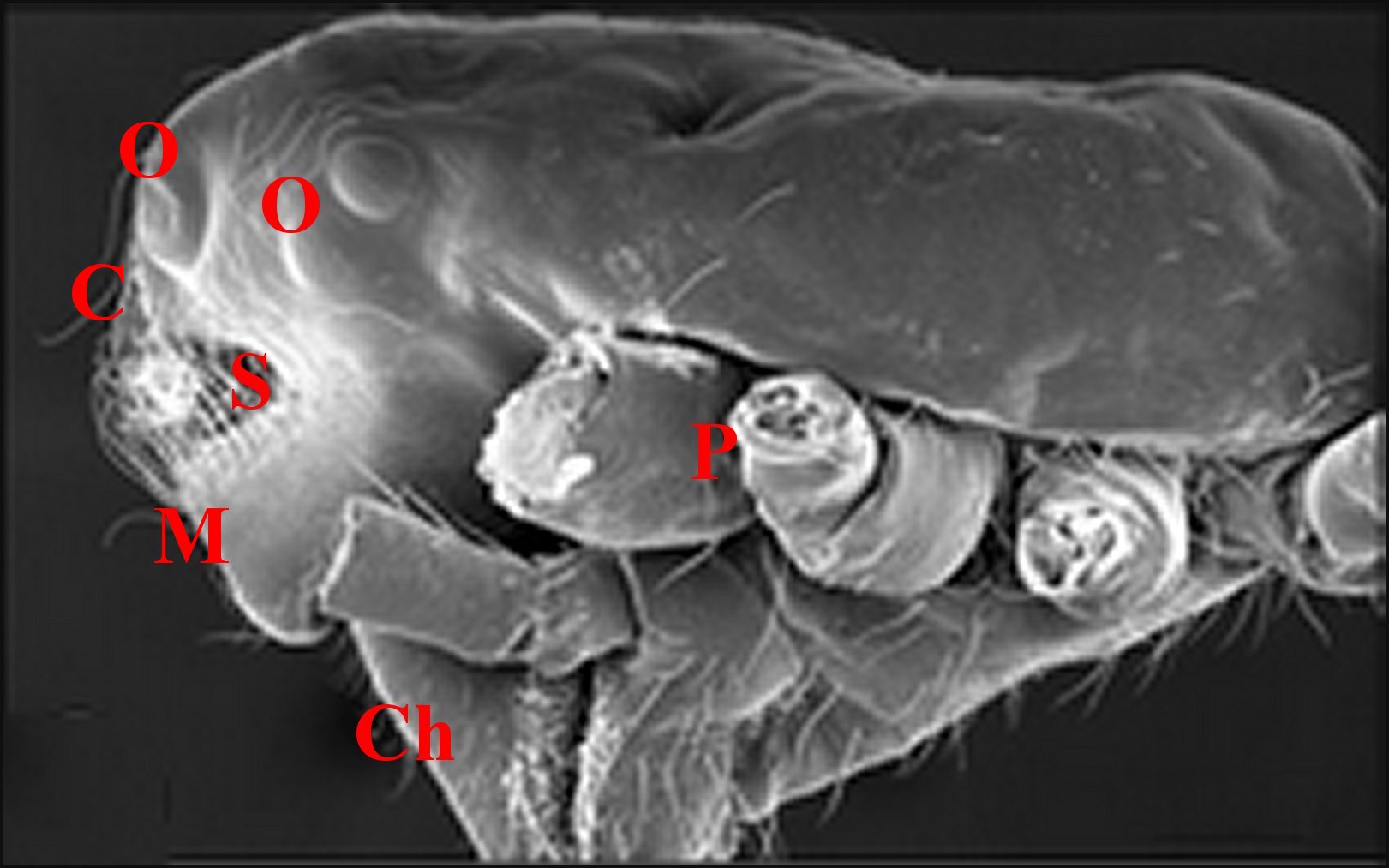

| Fig.1

- Clypeus ou

bandeau (C) particulièrement

développé chez

une Microdipoena

(Mysmenidae) de Mahé, Seychelles |

| B, bord

frontal - C, clypeus

- Ch,

chélicères - O, groupe oculaire (© A.Lopez M.E.B.) |

Chez les mâles de

certaines Araignées

(Theridiidae du genre Argyrodes et Thymoites,

Linyphiidae

Erigoninae), il est en relation profonde avec

un épiderme dont les cellules se sont

différenciées en organes tégumentaires

sécréteurs plus ou moins complexes, les glandes

dites initialement clypéales.

Le même nom leur a été attribué à

tort et par extrapolation par Taylor et Blest (2009) chez

des Araignées Linyphiidae

du genre Mynoglenes

où elles sont en fait bilatérales, bas situées et

surtout sous-oculaires (Fig.2). Leur ultrastructure est en outre fort différente.

|

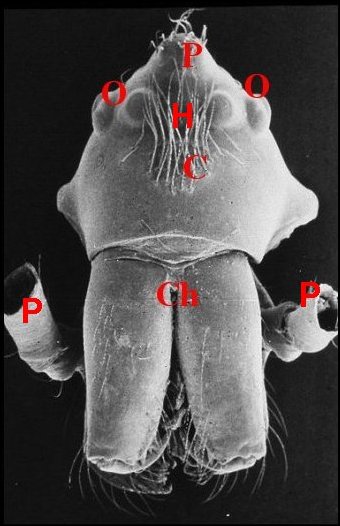

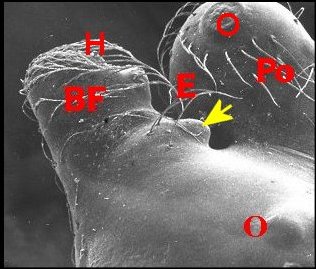

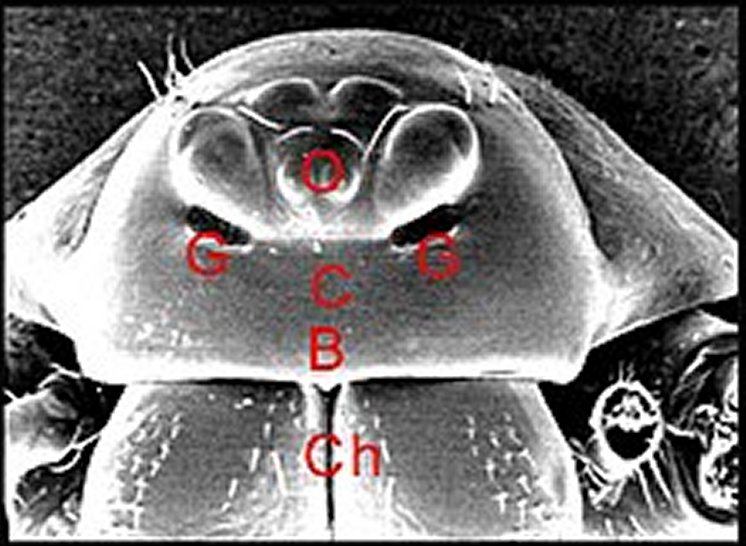

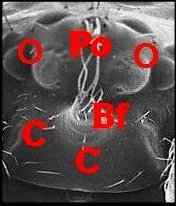

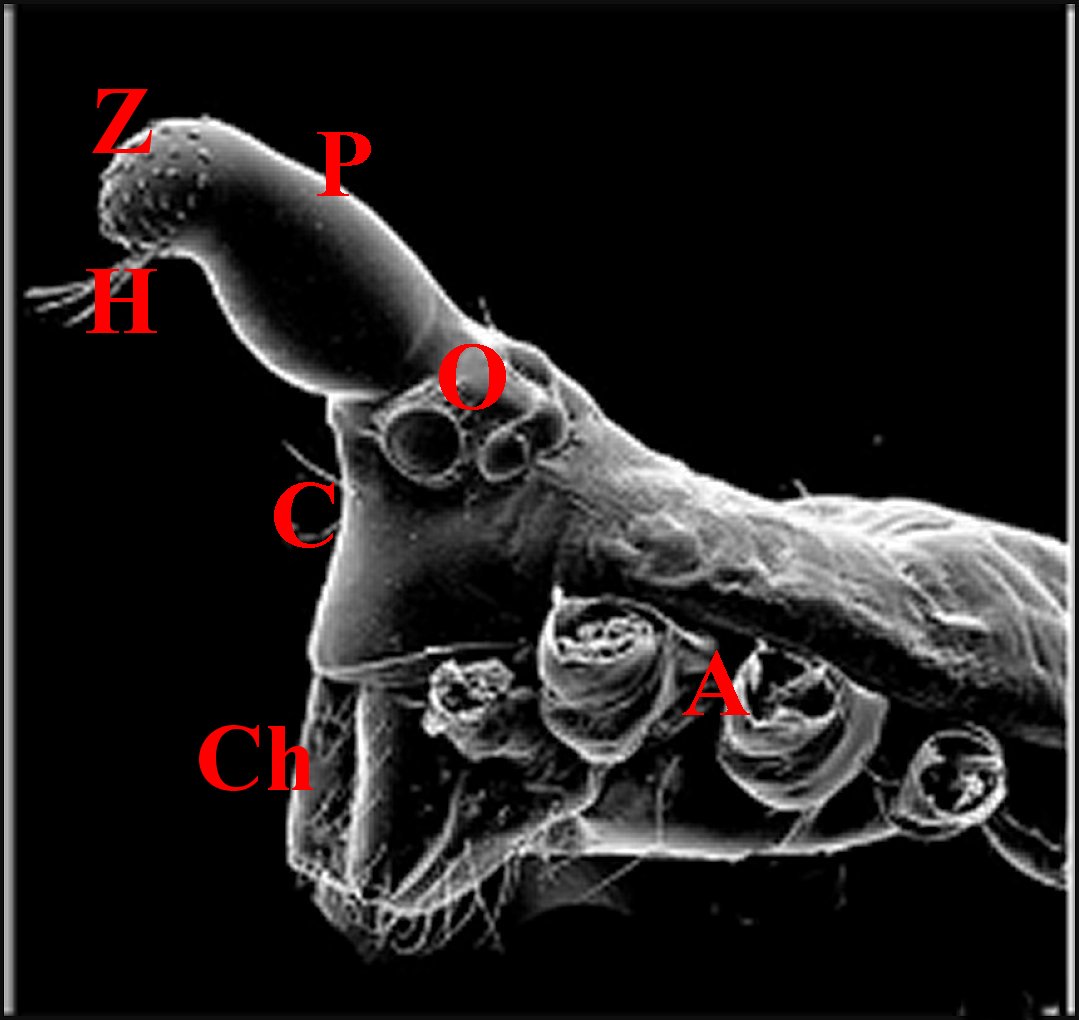

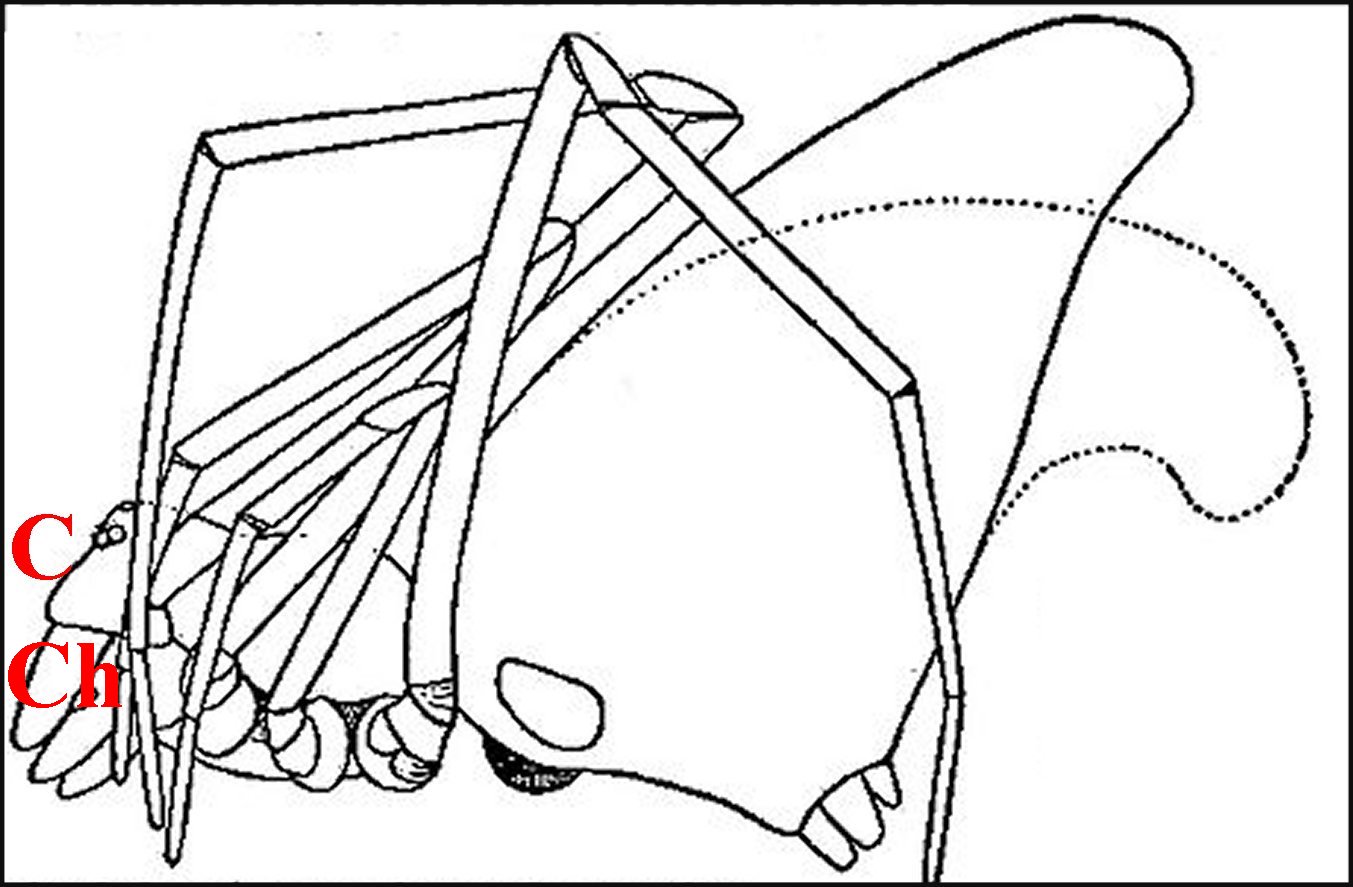

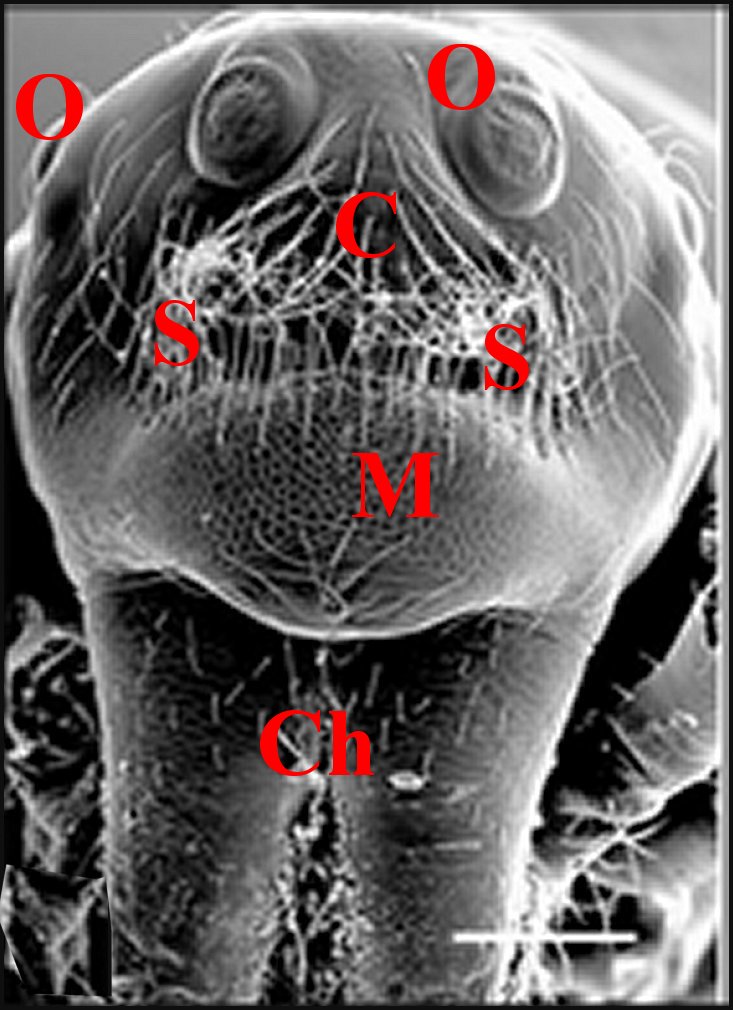

| Fig.2 - Vue de face ou frontale

d'une Araignée Mynoglenes

mâle de la Réunion.

|

|

B, bord frontal - C,

clypéus - Ch, tiges chélicériennes -G, orifices des glandes dites

"clypéales", en fait sous-oculaires - O,

région oculaire

(© A.Lopez M.E.B.) |

L'auteur, André Lopez, l'a découverte chez

les Argyrodes il

y a donc aujourd'hui (2023) près de 50 ans,

en examinant les coupes

histologiques de l'une d'entre elles, Argyrodes

zonatus (Walck.), récoltée

à Madagascar (Dr.Rakotondrainibe), retrouvée

ultérieurement dans la même île ainsi qu'à la

Réunion (Lopez,1990) et à

Mayotte (Lopez, 2010) respectivement sur

des toiles de Nephila

inaurata et comorana,

superbes Aranéides tropicales françaises.

Les Argyrodes

sensu stricto sont si

intéressantes par leur comportement et d'autres

caractères anatomiques qu'ils

sont présentés en détail dans un article du site

dédié spécialement au genre et à ses

divers hôtes, en particulier les Nephiles (Nephila

et Trichonephila).

La glande clypéale, organe

prosomatique insolite, est propre aux mâles du genre

Argyrodes,

sans équivalent chez leurs

femelles et remarquable par sa localisation (Lopez,1974a

; Lopez, 1977b).

Il

siège en effet dans la

région "céphalique"

du corps de l' Argyrodes

mâle, plus précisement dans la

partie

antéro-supérieure du prosoma où ses rapports

avec le clypeus

avaient d'abord

inspiré à Lopez et Legendre

(1974) son premier nom de “glande

clypéale”,

consacré jusqu’ici par

l’usage et étendu outrancièrement à d’autres

familles d’Araignées.

En

fait, cette appellation globale

ne paraît plus justifiée à l'auteur car chez

certaines espèces

du type “acuminé” ,

la glande n’a plus, au moins en partie, de relation directe avec le

“ bandeau ”.

Mieux vaut donc rattacher l’organe

à l’acron et le

désigner sous un nouveau nom :

glande

acronale.

Sa

présence est

étroitement liée à celle d’un dimorphisme

sexuel prosomatique

acronal très

marqué.

2 -

Le Dimorphisme

sexuel

prosomatique acronal

Le prosoma des femelles a un aspect banal et assez uniforme (Fig.3).

|

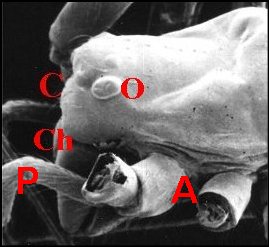

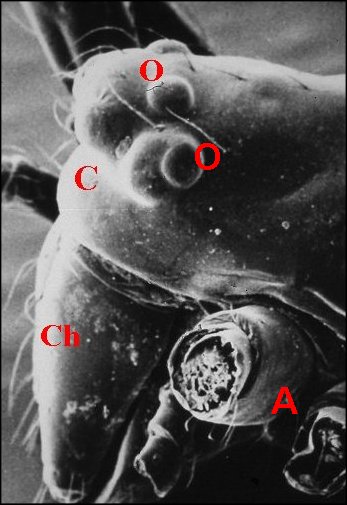

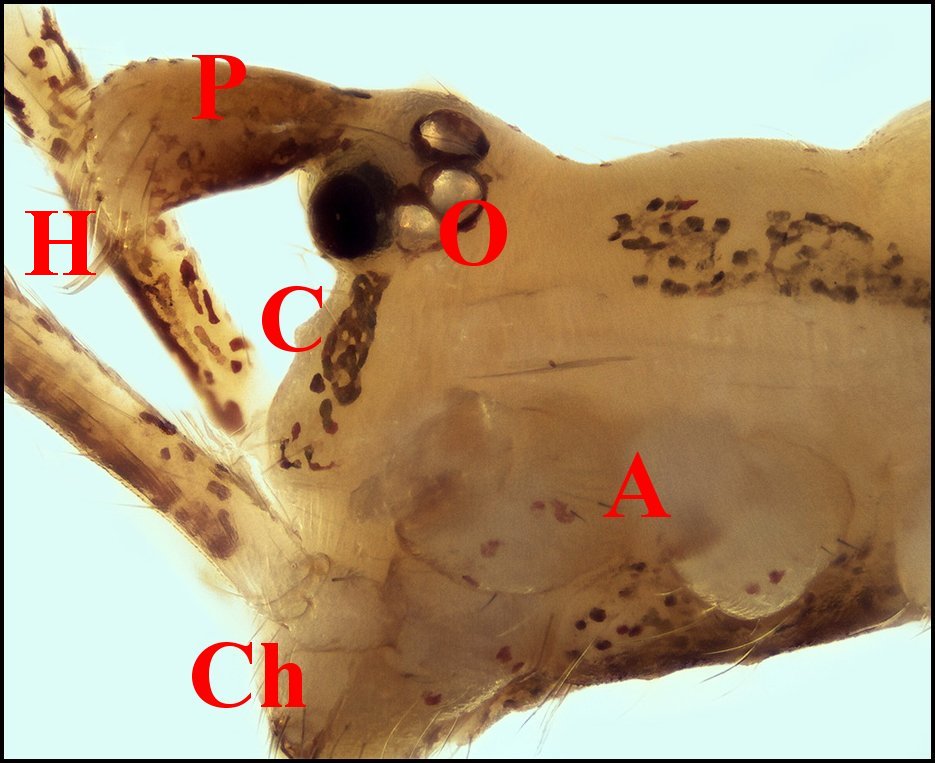

|

|

Fig.

3 - Argyrodes femelles

: A, patte ambulatoire - C, clypeus

d'aspect

banal - Ch, chélicère - O,

oeil - P, pédipalpe (© A.Lopez

M.E.B.)

|

|

En

revanche, celui des mâles présente une morphologie

extraordinaire bien

visible au M.E.B. dans sa région

acronale.

Associant des saillies, bosses ou

protubérances et des dépressions, échancrures ou

sillons, cette

anatomie réalise en quelque sorte une “galerie des monstres”

tant elle est surprenante et peut même “choquer” par sa

présentation comparative chez diverses espèces.

Suivant

l’aspect

général

et la disposition de ces reliefs, l'auteur avait proposé

initialement

de

rattacher les mâles d’ Argyrodes

à quatre types

morphologiques bien distincts,

du moins chez les espèces alors

connues :

types “nasuté”, “rostré”, “lippu”

ou “prognathe”et “camard”

(Lopez, 1977b; Lopez, 1979).

2 -1 En

fait, une nouvelle

classification, comportant cette fois 6 morphotypes,

paraît

plus

appropriée à l'auteur. Tous montrent des reliefs accessoires, des poils et surtout les orifices ou pores excréteurs de la glande acronale.

►Le

nouveau type dit aujourd'hui acuminé se caractérise

par

une

protubérance unique

droite ou procurvée, en "tourelle" ou

en

"cimier", surplombant le groupe

oculaire et inclut ainsi des

espèces

telles qu’ Argyrodes

cognatus

(Seychelles) (Fig.3,4) et A.projiciens (Amérique

tropicale) (Fig.5).

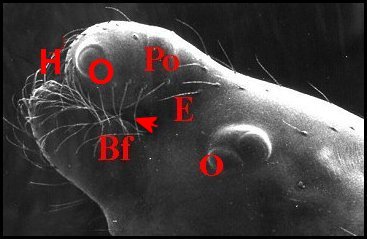

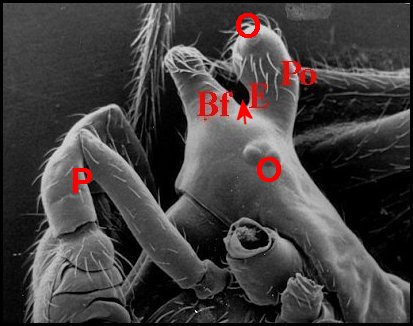

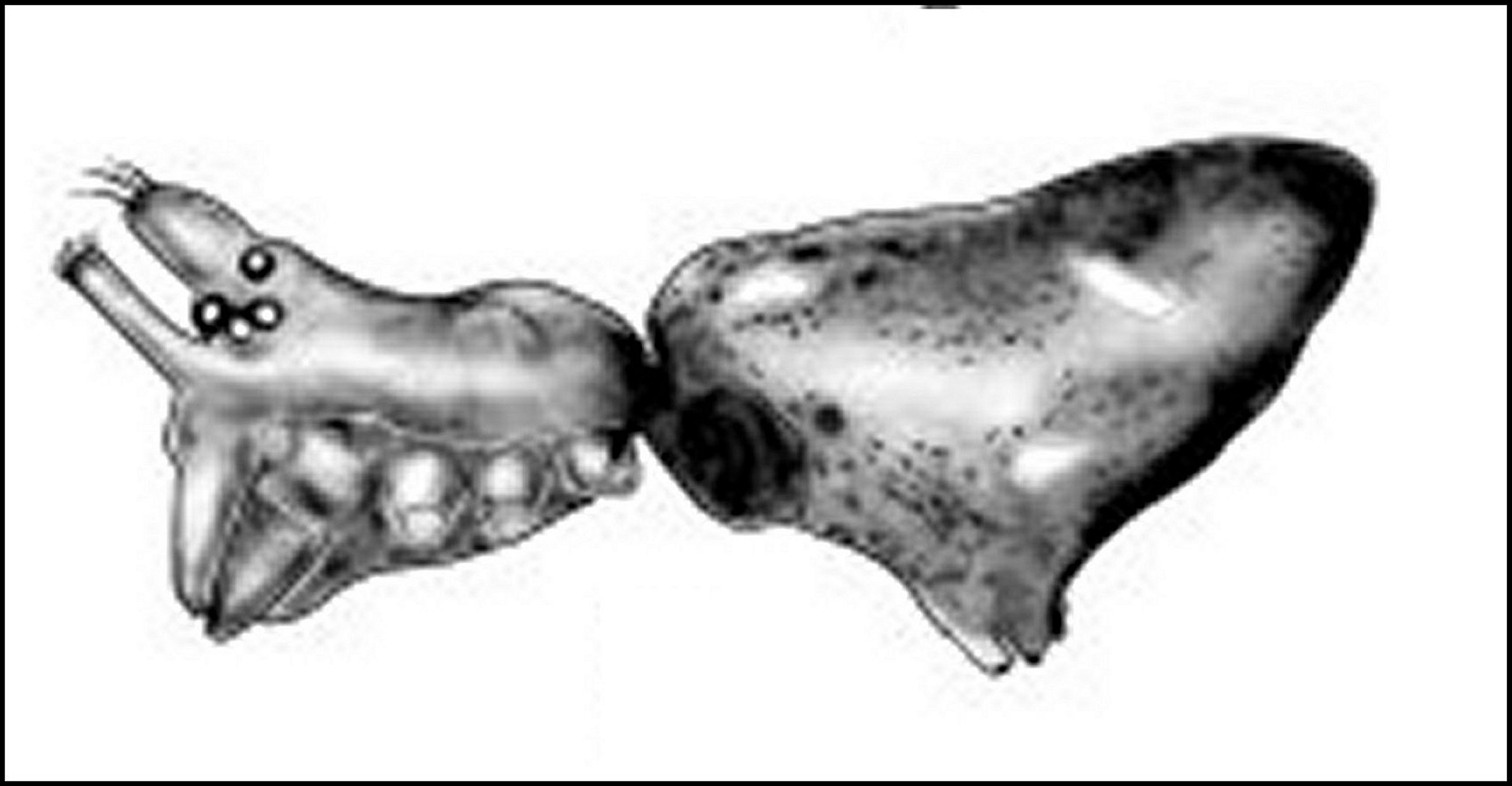

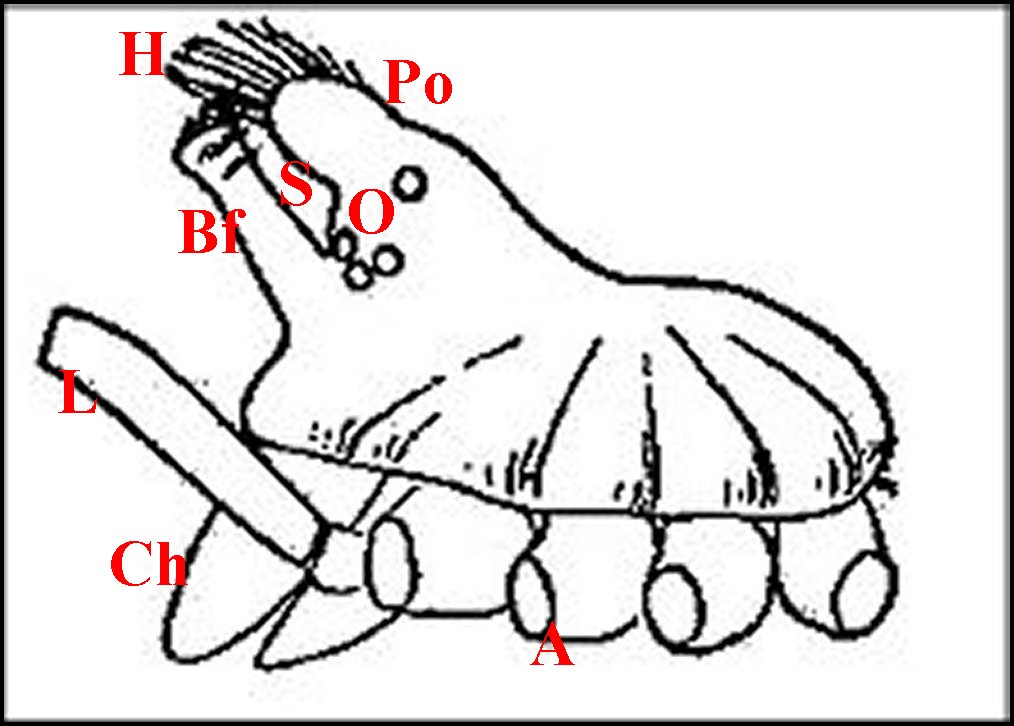

►Le type 2

déja

appelé rostré

(Fig.6,7)

convient

mieux aux mâles

dont le clypeus

est

divisé en deux projections par une échancrure (E) :

la protubérance oculaire

(Po) et la bosse frontale

(Bf),

cette dernière évoquant effectivement un rostre ; il

concerne une

majorité d’espèces, d’abord rattachées au

“ nasuté ”,

notamment Argyrodes

elevatus, de Guadeloupe (Fig.6), A.zonatus, de

Madagascar et autres îles de l' Océan indien (Fig.7), A.nephilae,

de Guadeloupe (Fig.8), A.rostratus

nephilae, des Seychelles (Fig.9)

et le taxon

cosmotropical A.

argyrodes (Fig.22)

|

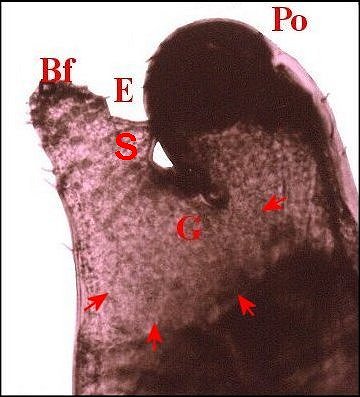

|

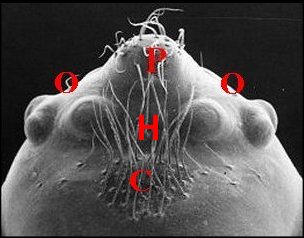

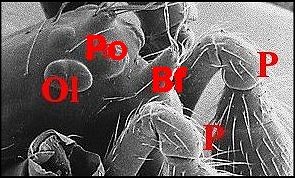

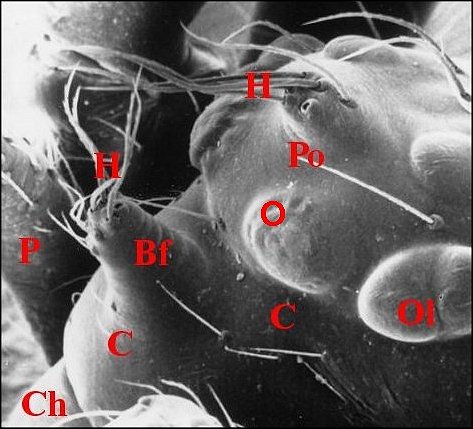

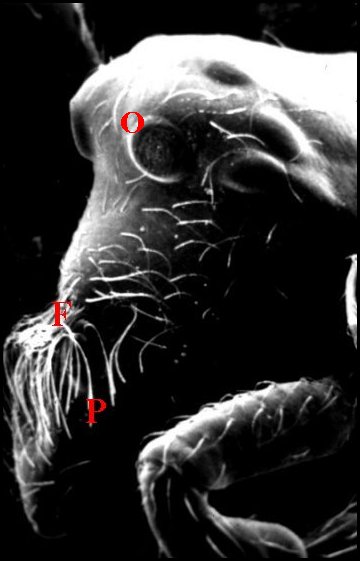

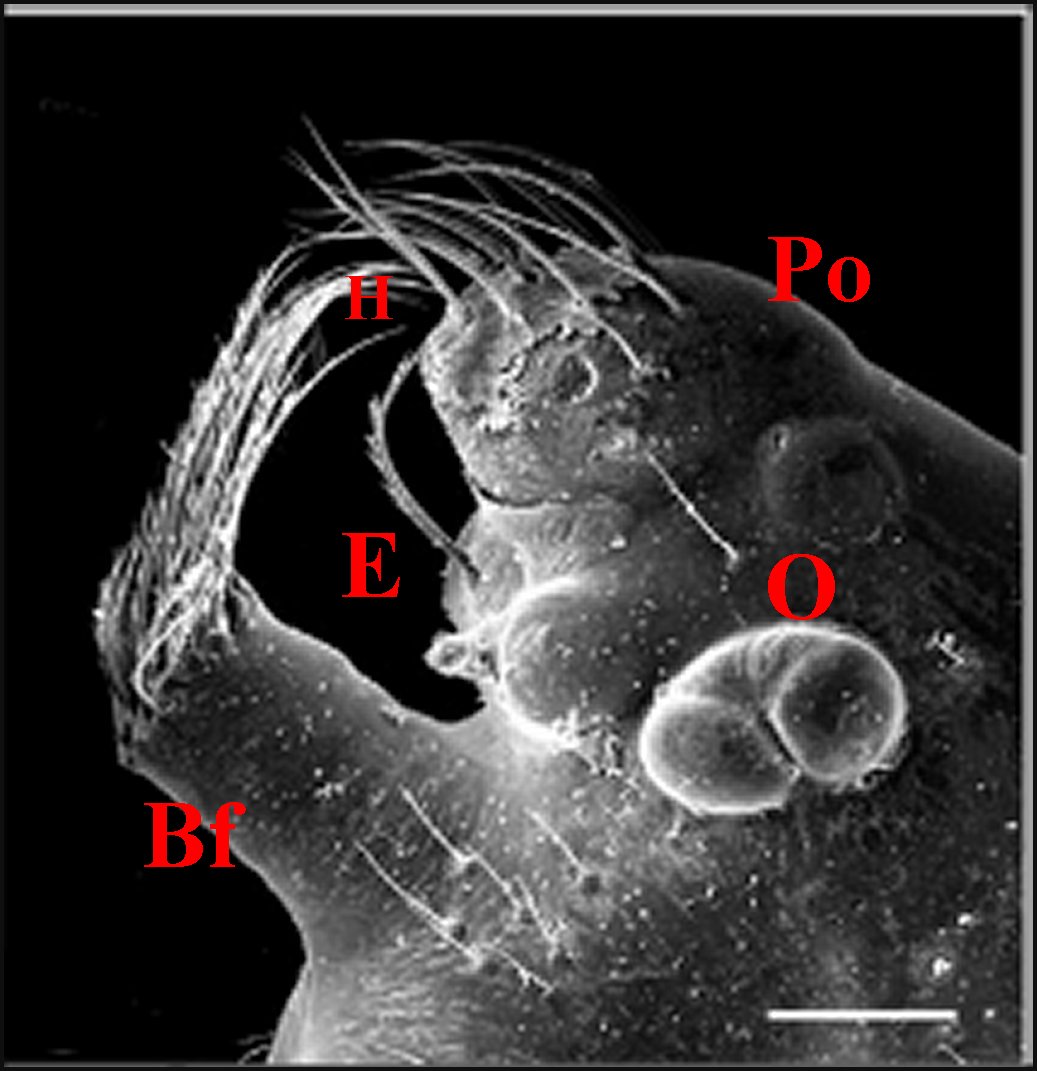

| Fig.6 - Argyrodes

elevatus, vue latérale

gauche |

Fig.7 - Argyrodes zonatus, vue latérale gauche |

| Argyrodes

mâles : Bf, bosse frontale - E et flèches,

échancrure - H, poils - O, oeil - P,

pédipalpe -

Po, protubérance oculaire (© A.Lopez M.E.B.) |

|

|

|

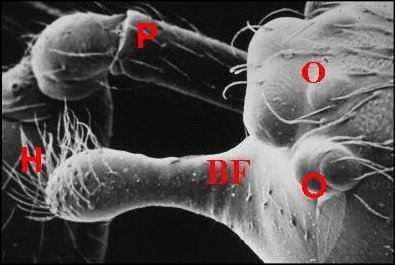

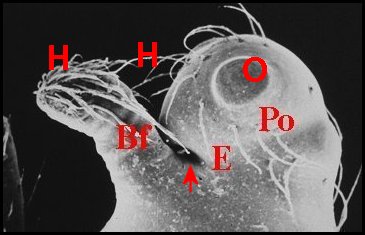

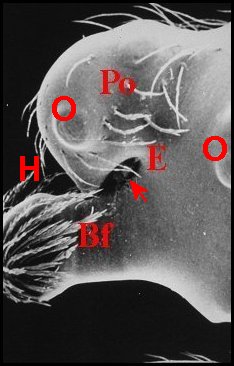

| Fig. 8 - Argyrodes nephilae , vue latérale gauche |

Fig.9 - A. rostratus nephilae,

idem. |

| Argyrodes mâles : Bf, bosse frontale - E

et

flèches, échancrure - H, poils - O,

oeil - Po,

protubérance oculaire (© A.Lopez M.E.B.) |

|

►Le

type 3 dit

nasuté paraît devoir

être réservé à Argyrodes nasutus

Pick.Cambr., de

Ceylan, dont la bosse frontale

se

dispose en une sorte de “ nez ” caricatural (Fig.10 :

Bf ) ainsi qu'à Argyrodes

borbonicus et A.chounguii

Lopez,

nouvelles espèce, respectivement de la Réunion (Fig.14

annexe) où l'auteur l'a découverte en Aout 1986 (Fig.11

à 14) et de Mayotte

.https://fr.wikipedia.org/wiki/Argyrodes_chounguii (fig.2)

|

|

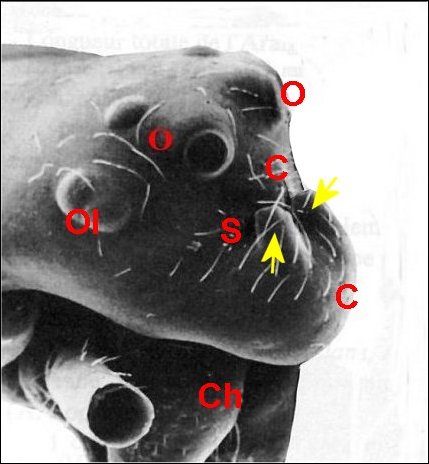

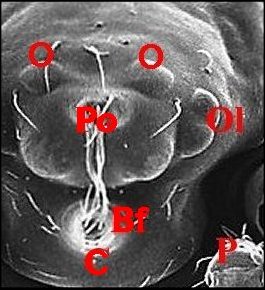

|

| Fig.12 -Même Argyrodes, vue frontale | Fig.13 -Le même, vue latéro-supérieure gauche | Fig.14-

Le même, vue

supérieure ou dorsale |

| Argyrodes borbonicus : Bf,

bosse frontale - C, clypéus - Ch, chélicère - H,

touffe de poils - O,

yeux - Ol, yeux latéraux - P, pédipalpe -

Po,

protubérance oculaire (© A.Lopez M.E.B.) |

||

|

|

Fig.14

annexe Argyrodes

borbonicus Lopez, mâle, vue latérale gauche

entière

D'après

Brice Derepas

|

►Le type lippu

(Fig. 14,15) est

caractérisé par

une forte “bosse clypéale"

surplombant les chélicères

comme

une lèvre

inférieure éversée. Cette saillie forme la berge

antérieure d'un sillon

(S)

que garnissent des poils. Il

se rencontre

chez A.

amplifrons ( Fig.

15, 23) et Argyrodes ululans

(Fig.16), de Guyane française.

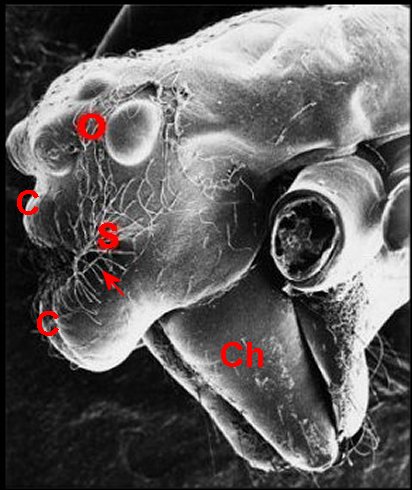

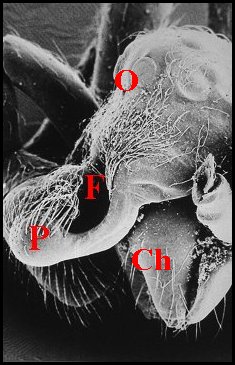

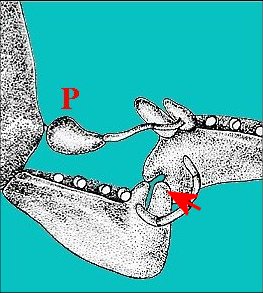

►Le type prognathe paraît

propre à

certaines autres espèces sud-américaines : Argyrodes

benedicti Lopez, également de Guyane

française (Fig.18,19), A.cochleaforma

(Fig.17), A. sullana, A.atopus,et

A. proboscifer.,

schématisées par Exline

& Levi (1962) sans en rechercher,

faute d'histologie, la signification anatomique profonde

(Note 1).

Le

clypeus saille

très fortement au-dessus des tiges

chélicériennes

(Ch), tel une mandibule,

cette protubérance (P), plus ou moins

incurvée, étant creusée d’une fossette poilue (F)

et pouvant avoir un aspect en “cuillère” (Fig.17)

|

|

|

|

Fig.17 - Argyrodes cochleaforma ,

vue

antéro-latérale gauche |

Fig.18

- Argyrodes benedicti,

vue antérieure |

Fig.19

- Le même, vue latérale gauche |

|

Argyrodes mâles : Ch, chélicère -

F,

fossette - O, yeux - P, palpe - Pr, protubérance en

"mandibule". Les flèches soulignent les fossettes (© A.Lopez M.E.B.)

|

||

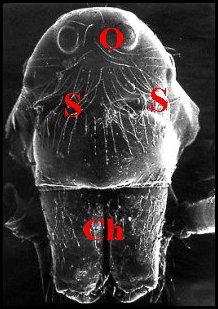

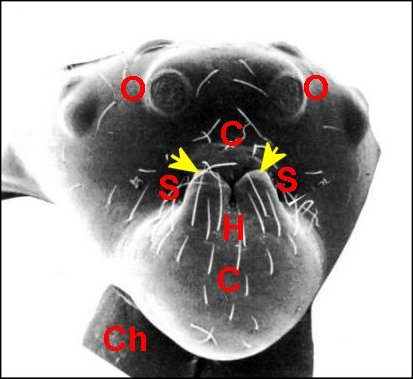

►le type camard

(par exemple Argyrodes

caudatus (Fig.20,21)

et A.cancellatus, tous

deux des Antilles françaises, est

caractérisé par l’absence de projections ; il montre un

clypeus (C) peu saillant,

haut, presque droit et parait donc aplati, comme

“écrasé”, si

on le compare aux types précédents ;

l’échancrure est

remplacée par deux sillons

transversaux

symétriques (S) étroits, presque “fermés” et

n’apparaissant bien que lorsqu’on

examine l’animal de face ou presque.

De plus,

l’étude au M.E.B. (Lopez,1979) montre

l’aspect du tégument

(lisse ou garni de reliefs en

“écailles”) et l’existence de saillies

accessoires plus ou moins tronconiques (Fig.22,24), en

cônes bas

tronqués dans le cas de l'espèce princeps cosmopolite Argyrodes

argyrodes (Fig.22,24) ou en "chicots" chez Argyrodes

amplifrons de Guyane (Fig.15, 23),

tendant à fermer l'échancrure

ou

le sillon.

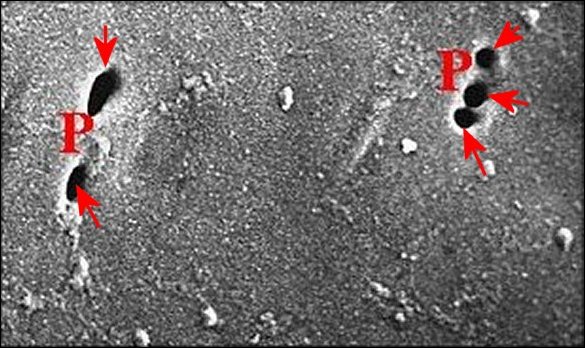

Elle

met aussi en évidence la

structure des poils

(sillons, spinules…) et

surtout, ce qui est le plus important, l’existence d’orifices (Fig.24,25).

|

|

|

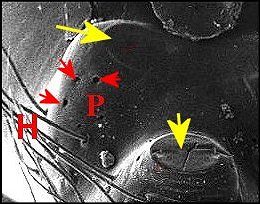

Fig.24

- Argyrodes argyrodes,

dessus de la bosse frontale

|

|

|

Argyrodes

mâles : H, poils - P, groupes de pores.

Flèches jaunes, saillies

accessoires, et rouges, pores

(© A.Lopez M.E.B.) Fig. 24 : en fait, Rhomphaea projiciens |

|

Ces

derniers

sont béants, sans bourrelet complet, parfois circonscrits

par deux lèvres, non

surélevés, le plus souvent de

niveau avec la surface tégumentaire, rarement dans le fond

de fentes étroites en “ boutonnières ”(Argyrodes

fissifrontella,

Seychelles) . Ils peuvent

être dispersés

sans ordre apparent (type acuminé) ou

réunis en deux

groupes

de 2 à 5 orifices

chacun, symétriques par rapport au plan sagittal (type

rostré). Dans

tous les cas, ils sont nettement séparés des poils, y

compris chez

l’espèce néozélandaise Argyrodes antipodiana

.Ils ne s’ouvrent pas

dans leur alvéole

basale, bien que Whitehouse (1987)

affirme le contraire par manque

d’étude

histologique ("Male

Argyrodes antipodiana secrete

a substance onto cephalothoracic protrusions ("knobs").The substance

apparently seeps out at the bases of hairs situated on

the knobs, then proceeds to cover

the hairs"). (Note

1)

Ils sont les pores excréteurs d’un organe glandulaire sous-jacent remarquable, déjà perceptible par transparence dans des céphalothorax éclaircis artificiellement (Fig.25).

|

|

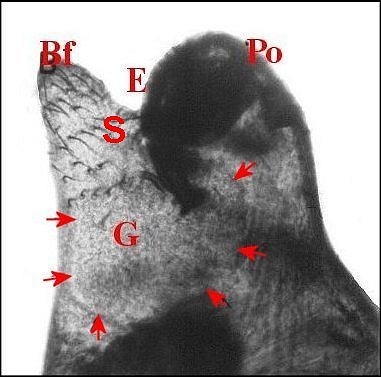

Fig.25 - Céphalothorax d'un Argyrodes argyrodes mâle (Tunisie) éclairci au salicylate de méthyle.Bf, bosse

frontale

avec ses poils - E, échancrure - G, glande acronale

vue par

transparence

|

|

Sa

connaissance est fondée sur les études histologiques et

surtout sur les recherches électronomicroscopiques (Lopez,

1980a : Argyrodes argyrodes de type

“rostré” ; Lopez,1980b : Argyrodes cognatus, de

type

“acuminé") effectuées

essentiellement au Laboratoire souterrain du CNRS (Note

2).

Elles

en montrent respectivement la

structure d’ensemble et la structure fine de l’unité glandulaire.

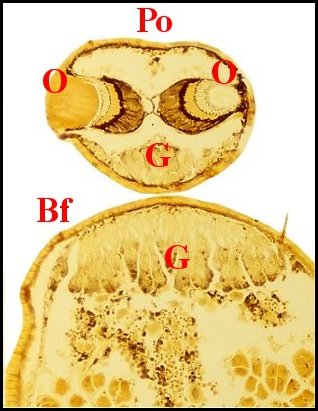

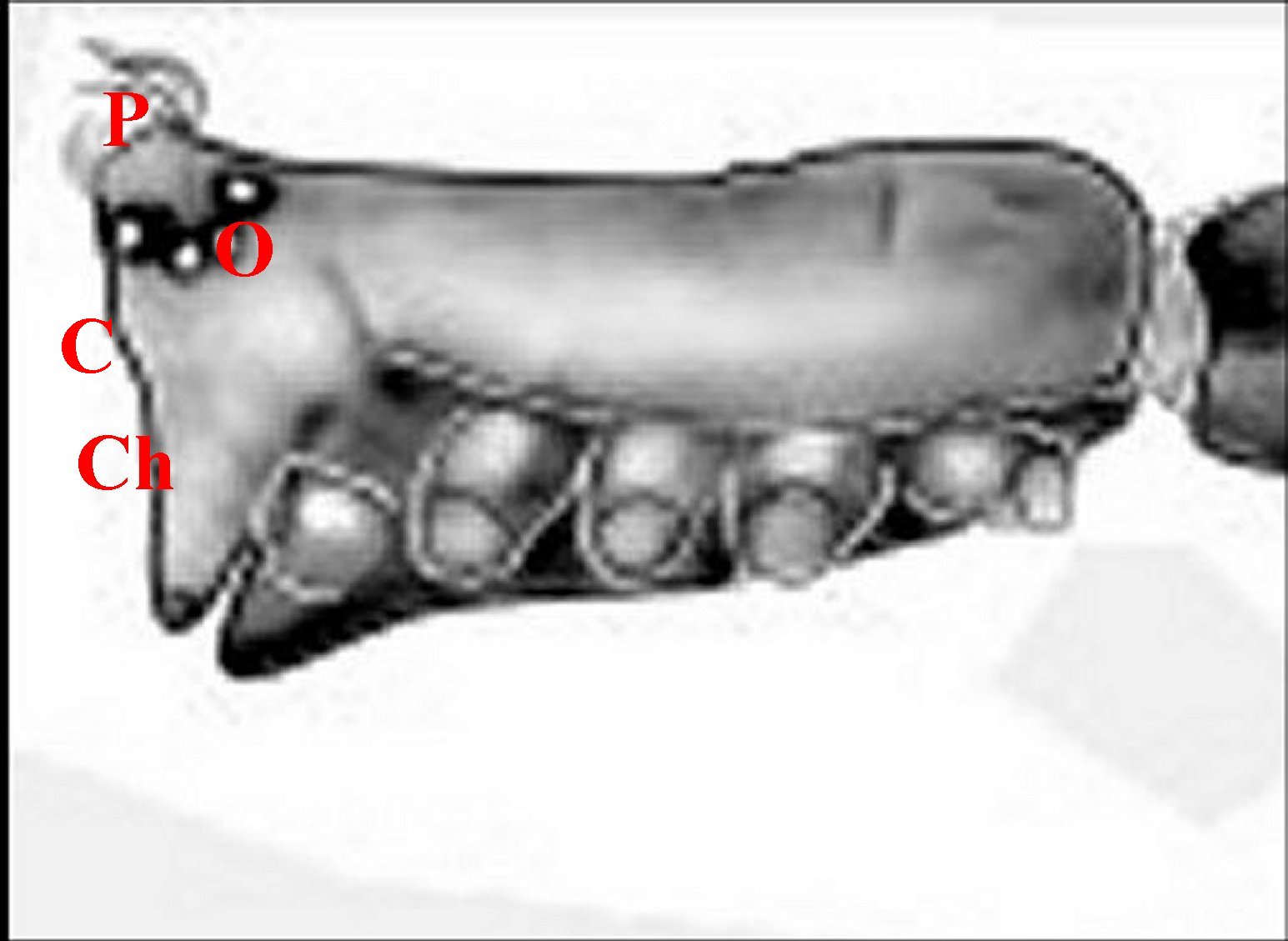

3.1- Structure

histologique

Dans les

types

“rostré”

(Argyrodes argyrodes, A. zonatus,

A.elevatus,

A.nephilae)

(Fig.26 à 29), "lippu" (Argyrodes

ululans) (Fig.30)

et “camard” (Argyrodes

caudatus, A.cancellatus)(Fig.31),

un canal collecteur principal

aboutit à chacun des pores.

Il

résulte de la

confluence de canalicules

excréteurs de 2eme

ordre ; ces derniers sont eux-mêmes

formés par l’union de canalicules

excréteurs de 1er

ordre, chacun drainant

une cellule

sécrétrice ou adénocyte

et constituant avec elle

l’unité

glandulaire . Les canaux

excréteurs de

tous ordres sont entourés par des cellules canalaires. L’

ensemble de tous ces canaux constitue un appareil cuticulaire

s’étendant des portions

réceptrices aux pores

de surface.

Les

adénocytes se groupent

par

5 ou 6 en un petit lobule

assez bien individualisé

(Fig.27) que l'auteur avait d’abord interprété

(à tort !) comme

des

acini à lumière virtuelle

rappelant ceux des glandes

salivaires gnathocoxales (Lopez,1974a).

L'ensemble des lobules

constitue l’un des

deux massifs compacts

incurvés (Fig.26)ou des cordons

sinueux

(Fig.32,33) dont

est formée la

glande (Lopez,1974a ;

Lopez,1977 ; Lopez,1979).

Chaque massif ou cordon d' adénocytes aboutit

donc séparément à l’un des deux groupes de

pores

du sillon ou échancrure

par le système des canaux

interposés (glandes

“ arborescentes ”).

|

|

|

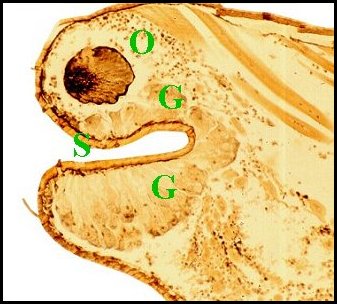

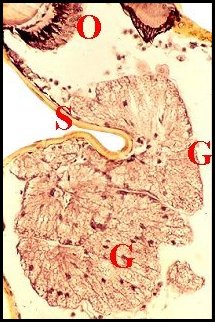

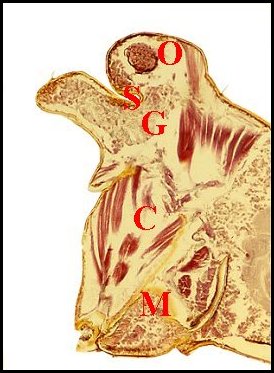

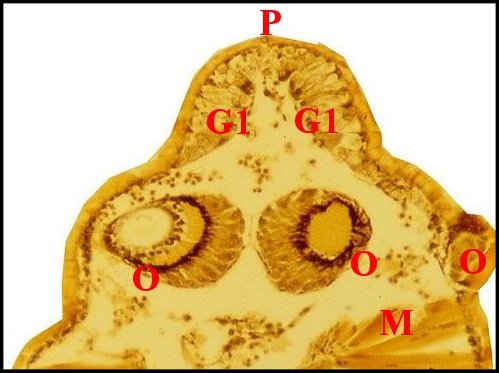

| Fig.26 - Argyrodes zonatus | Fig.27

- Argyrodes

zonatus,

coupe voisine. Détail |

Fig.28 - Argyrodes elevatus |

|

Glandes

acronales d' Argyrodes mâles, coupes

parasagittales du prosoma.

C,

chélicère - G,

massif

glandulaire incurvé - M, gnathocoxe - O, oeil - S,

échancrure clypéale

(© A.Lopez C.H.)

|

||

|

|

|

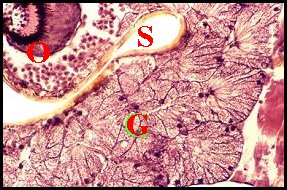

| Fig.29 - Argyrodes nephilae |

||

|

Glandes

acronales d' Argyrodes mâles, coupes

sagittales et parasagittales du prosoma.

C :

chélicère - G, massif glandulaire compact ou en cordons -

M, gnathocoxe - O, oeil - R, rostre - S, échancrure ou sillon

du clypéus (©

A.Lopez C.H.)

|

||

|

|

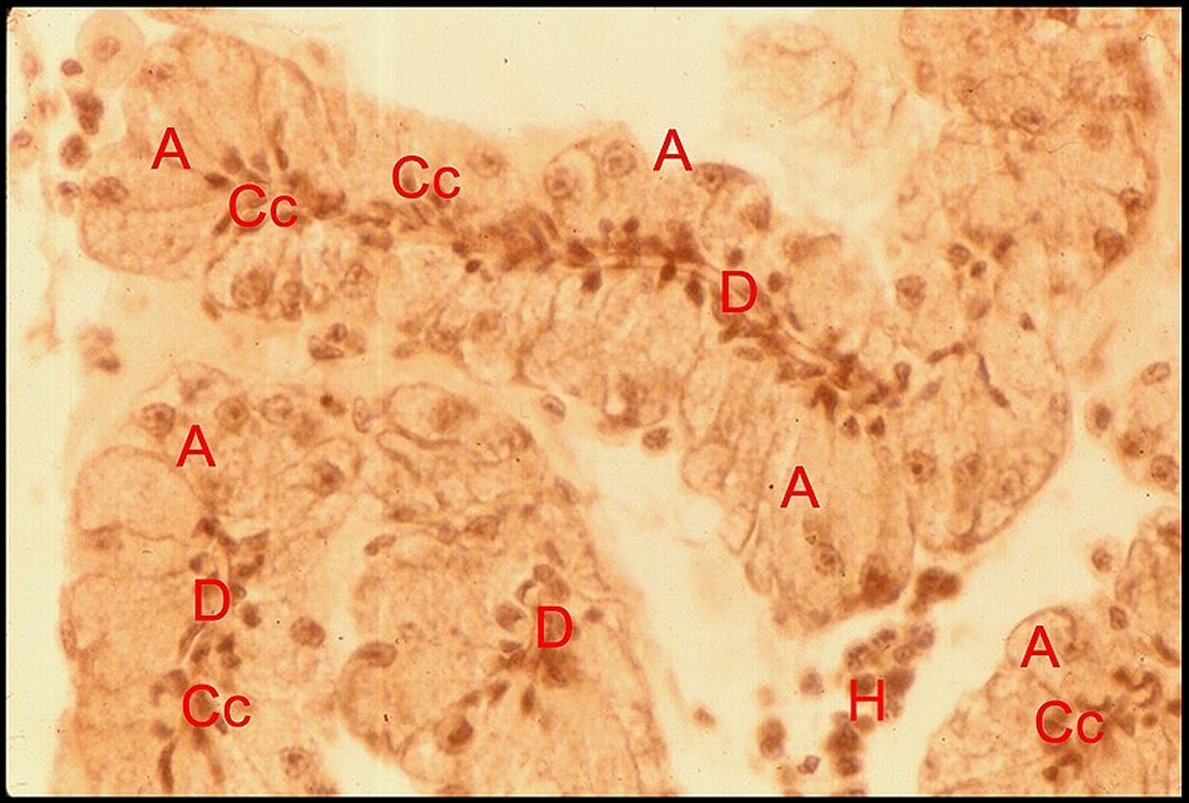

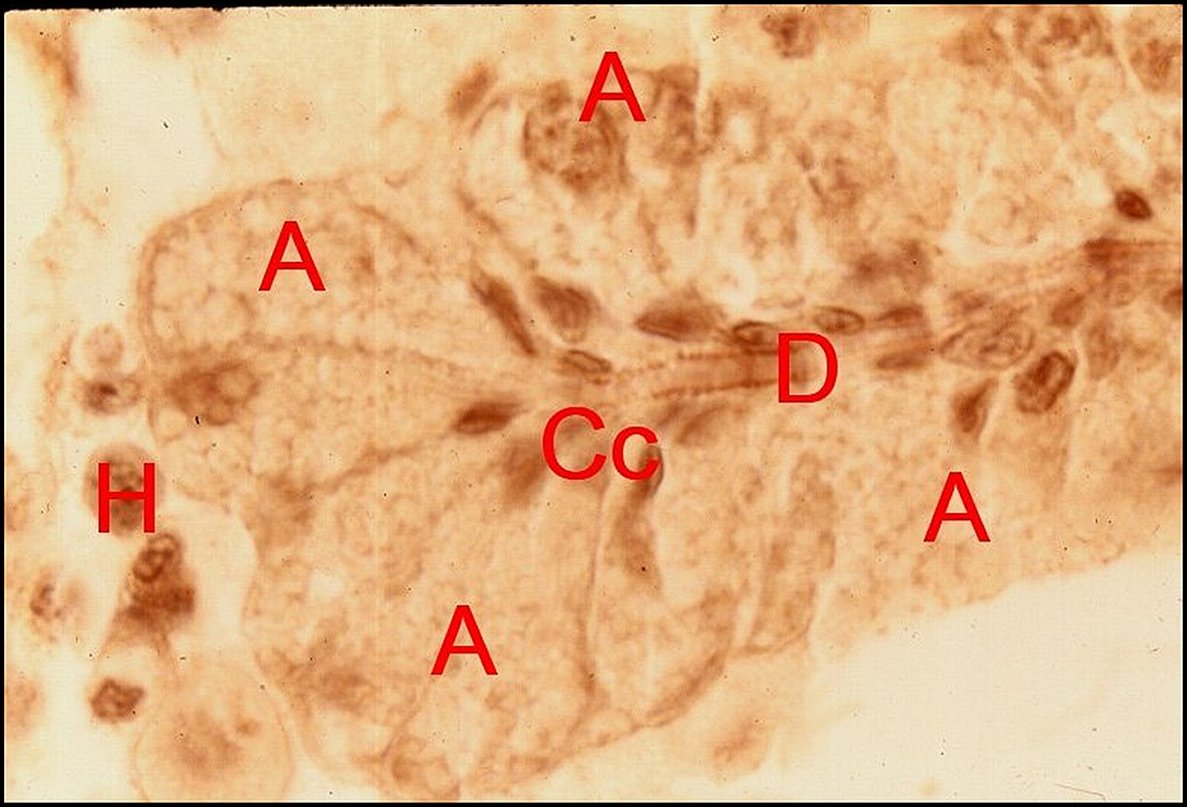

|

Glande

acronale d' Argyrodes caudatus mâle.

A,adénocytes - Cc, cellules canaliculaires - C, canal

excréteur d'un cordon.

H,

hémocytes (©

A.Lopez C.H.)

|

|

Toutefois, chez l’espèce Argyrodes fissifrontella (Seychelles),

de morphotype rostré, l’ensemble

de l’organe ne paraît pas bilobé mais impair (Fig.34,35) ;

ses

unités glandulaires

sont isolées ou en lobules

lâches ; leurs canaux

ne forment pas un système ramifié mais restent

indépendants comme dans le type

suivant (“acuminé”) ; de plus,

leurs terminaisons

ne se limitent pas à la bosse

frontale mais s’ouvrent

également

sur la protubérance oculaire

(Fig.35) (Lopez,1981).

Dans

le type

“acuminé” (Argyrodes

cognatus) un massif

glandulaire également impair occupe la protubérance

sus-oculaire en "tourelle"

(“turret gland”) et se prolonge en “languette” sous le tégument

clypéal (Fig.36, 37).Il est formé par

des

unités

juxtaposées

bien séparées ou à disposition lobulaire peu

marquée, chacune d’elles comprenant un adénocyte, une

seule cellule canalaire et un

canal excréteur de 1er

ordre, aboutissant

directement à un

pore, parfois après

s’être

fusionné avec un voisin juste avant cette terminaison. Comme

chez

A.fissifrontella, il

n’existe pas de système

excréteur ramifié

(glandes “simples”).

|

|

|

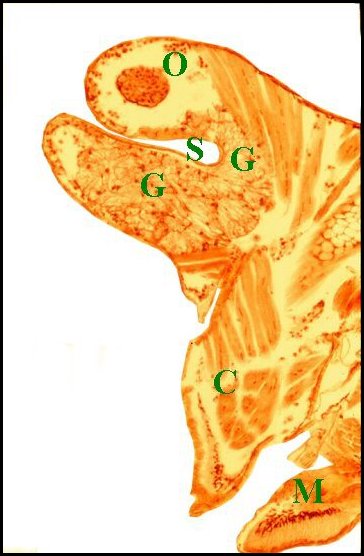

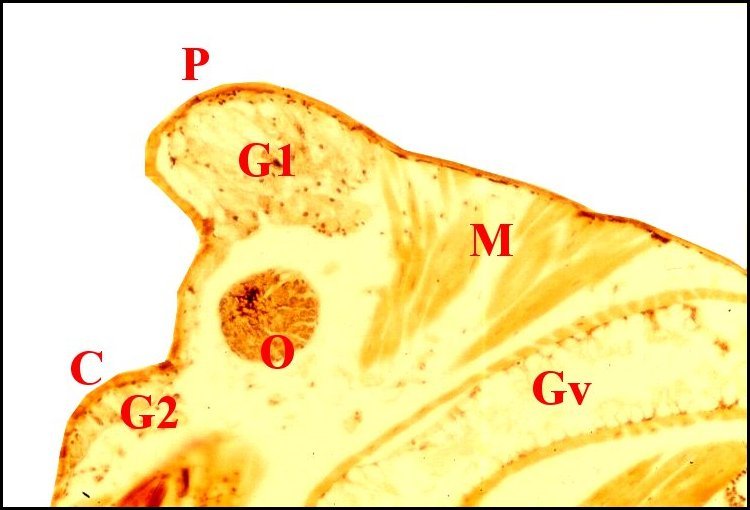

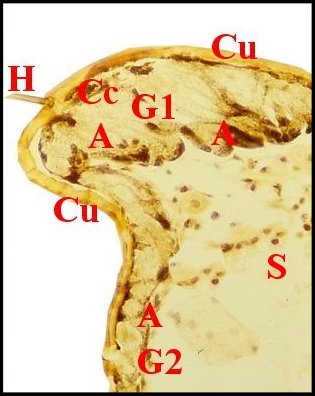

| Fig.36

- Argyrodes cognatus, coupe sagittale |

Fig.37

- Argyrodes cognatus,

coupe sagittale, détail |

Fig.38- Argyrodes cognatus,

coupe transversale |

|

Glande

acronale d' Argyrodes cognatus mâle

en coupes sagittales et transversale. A,

adénocytes des unités - C, clypéus - Cu, cuticule

- G1, massif glandulaire de la "tourelle" - G2, languette

clypéale - Gv, glande à venin - M, muscle - O, oeil

- P, protubérance sus-oculaire ("tourelle") -

S,

sinus sanguin (©

A.Lopez C.H.)

|

||

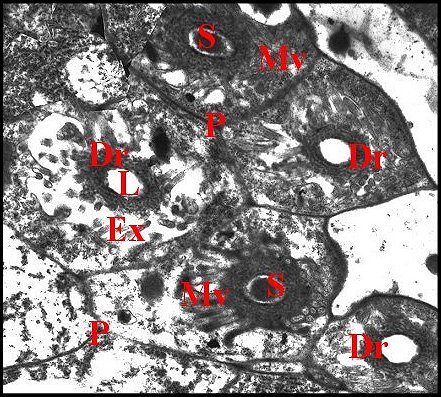

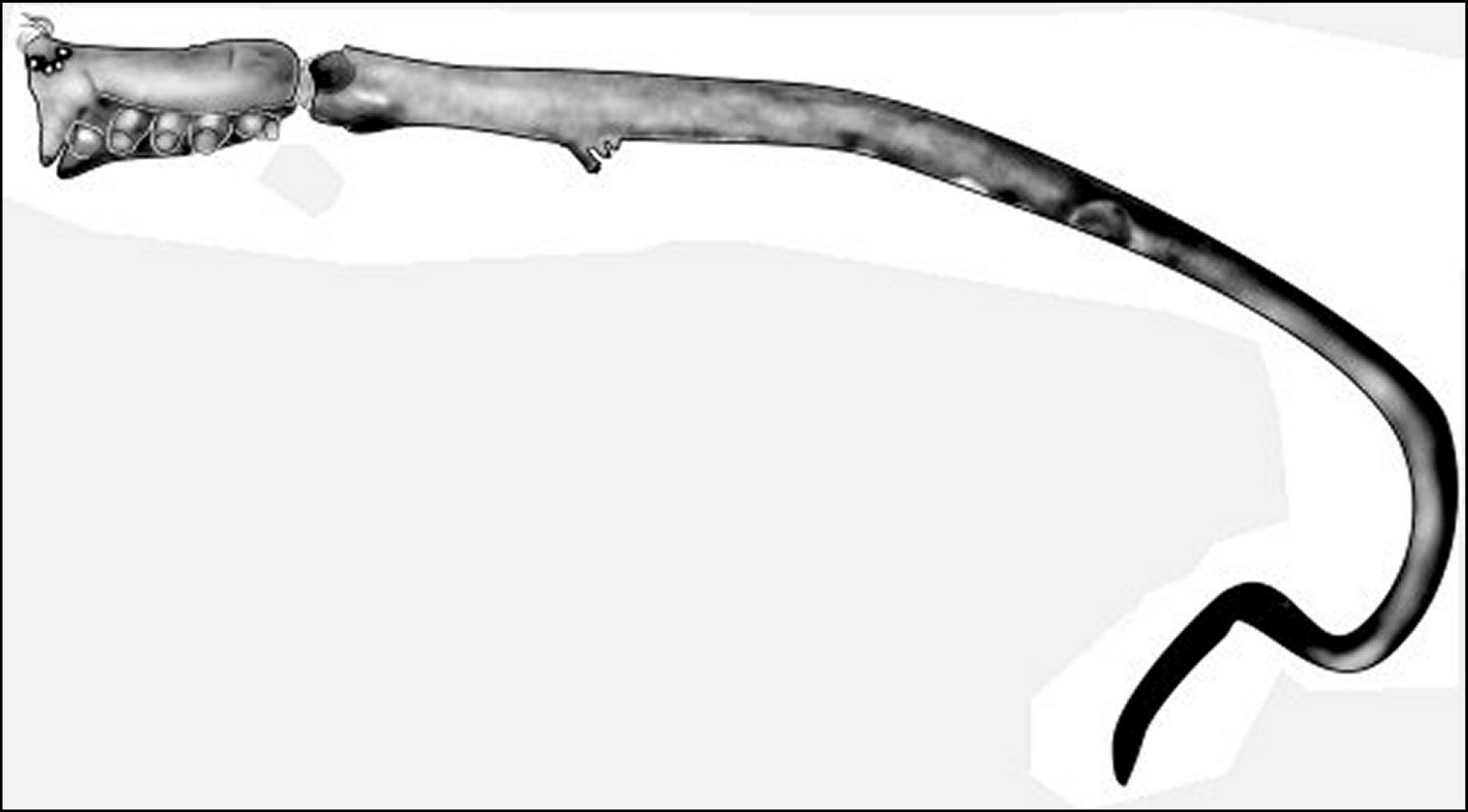

3.2- Ultrastructure

3.2.1- Unité glandulaire

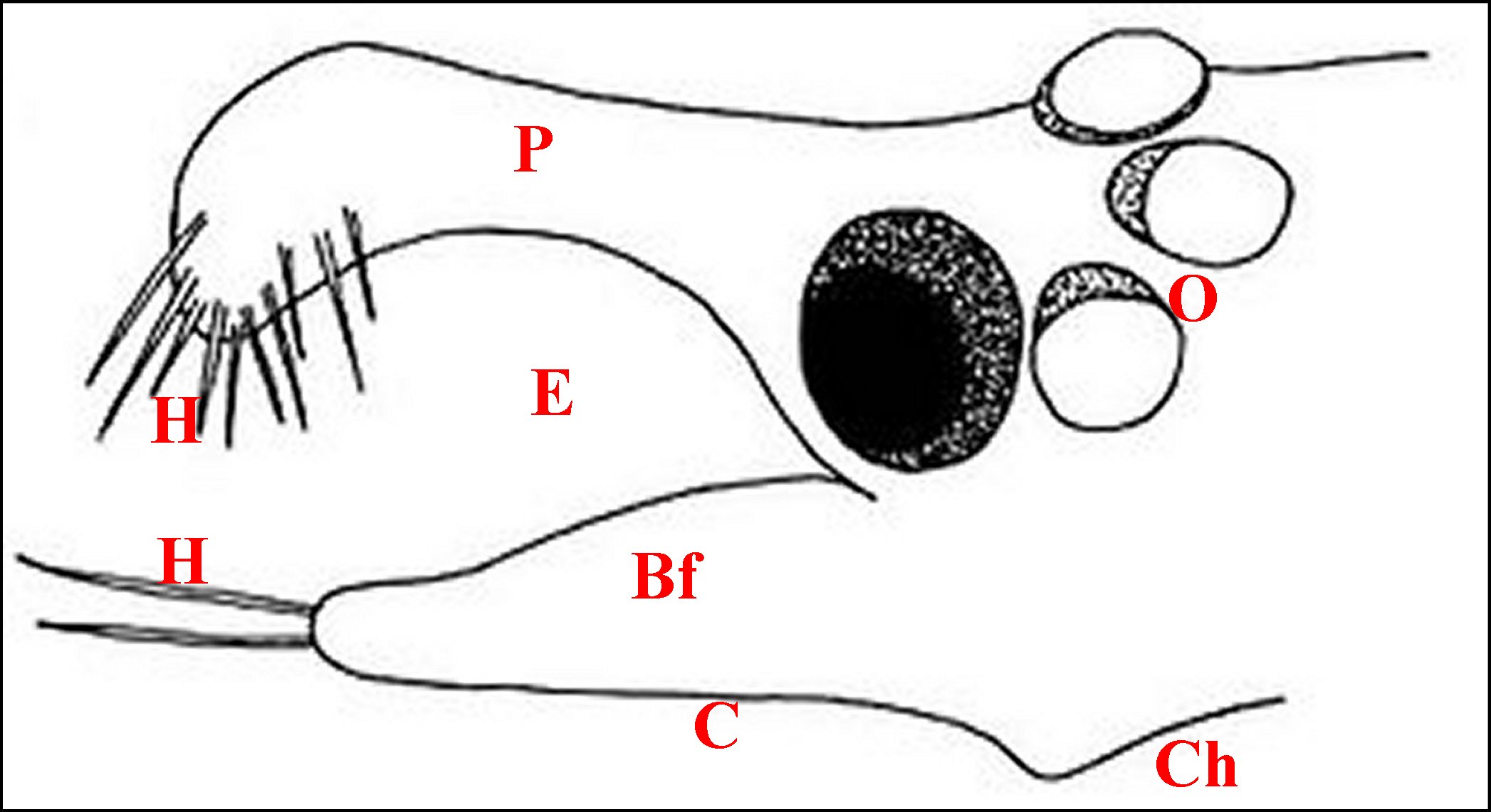

Elle

représente une structure anatomo-fonctionnelle de base,

autonome, bien

individualisée, constituée par une cellule glandulaire

ou adénocyte et

son canalicule

excréteur de 1er ordre ou canalicule conducteur

(Schéma).

|

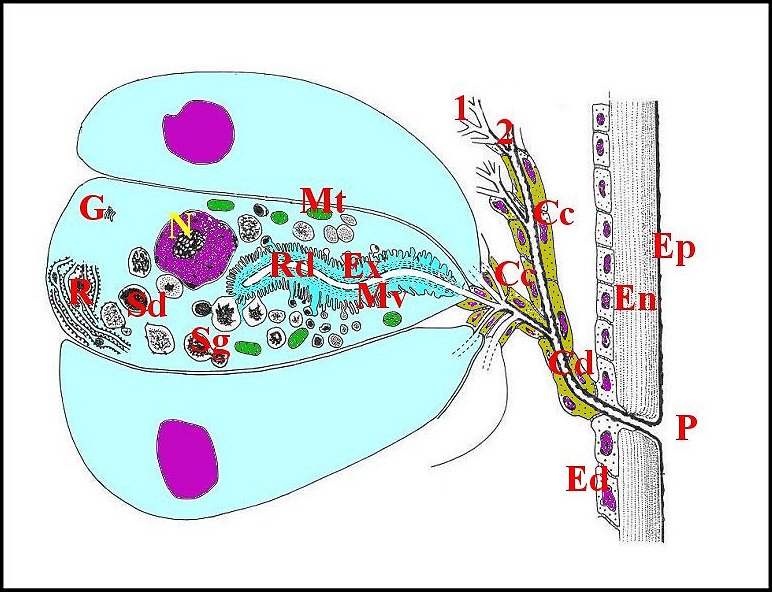

| Schéma

- Unité

glandulaire d'Argyrodes argyrodes

que flanquent

deux unités voisines et la totalité de son appareil cuticulaire |

| Cc,

cellules canalaires - Cd, canal excréteur principal - Ed,

épiderme - Ep, épicuticule - En, endocuticule - Ex,

cavité extracellulaire - G, golgi - Mt, mitochondrie - Mv,

microvilli - R, réticulum granulaire - Rd, canalicule

récepteur - Sd, sécrétion dense - Sg,

sécrétion granuleuse - 1 et 2, canalicules

excréteurs de 1er et 2eme ordre. |

333-2-1a Adénocyte ou

cellule glandulaire

L’adénocyte

est pyramidal ou

piriforme, long en

moyenne de 65 µm, pourvu d’un noyau

vésiculeux

généralement basal, n’excédant pas 9 µm, et

d’ un cytoplasme assez

compact et basophile en périphérie, d’aspect

vacuolisé

et spongieux dans la majeure partie de son étendue, sans

sécrétion figurée. Il renferme un canalicule axial

surtout

visible en coupe transversale, et qu’entoure une zone arrondie en

“réservoir” acidophile,

faiblement PAS +.

Il est enveloppé par une gaine de lame basale le

séparant du sinus

hémolymphatique adjacent.

Sa membrane plasmique

ne

présente pas de dispositifs (replis) en augmentant la surface au

niveau

du pôle externe

(basal), qui

est régulièrement arrondi, et des faces latérales,

qui sont à peu

près planes. En revanche, elle pénêtre trés

profondément dans le pôle

apical qui présente ainsi

une invagination de l'espace

extracellulaire en "cul

de sac ” ou

“doigt de gant”. Ce “réservoir”

occupe en longueur la

moitié de l’adénocyte,

est sinueux, bordé par des microvillosités

(considérées d’abord

à tort comme des canaux intra-cytoplasmiques ! : Lopez,1975) et

renferme un canalicule

récepteur en position

axiale (Schéma, Fig.41,42,43). Les

microvillosités (Fig.37

à 40) sont courtes et espacées près de

l’apex, plus longues, plus

nombreuses et resserrées dans sa partie distale,

présentent des flexuosités et sont soutenues par du

cytosquelette (quelques microtubules,

surtout des filaments d’actine

réunis en faisceaux qui

s'ancrent sur une densification

apicale).

Le

noyau est

plus ou moins déformé par les grains

de sécrétion, renferme un nucléole volumineux et

une chromatine

finement grenue, dispersée, ou réunie en petites mottes

éparses.

Les organites

subcellulaires sont

des mitochondries

ovoïdes dispersées

dans le hyaloplasme, des ribosomes

remarquablement nombreux et surtout, un réticulum

endoplasmique extrêmement

développé et de type rugueux. Il se

présente sous la forme de tubules

irréguliers,

surtout localisés en périphérie, au voisinage du

plasmalemme, et de

citernes,

très variables dans leur aspect et leurs dimensions, occupant

surtout le reste de la cellule.

Les empilements membranaires (“dictyosomes”)

qui

caractérisent en général un appareil

de Golgi typique paraissent absents.

En

revanche, une sécrétion

abondante est

élaborée dans certains adénocytes.

Elle se

présente sous la

forme

de grains (Fig.37,39)

contenus dans des vésicules

semblant

issues du réticulum

qui les

entoure : les unes renferment un matériel peu dense, floculant,

irrégulier et grossissent par confluence ; les autres, non

coalescentes, ont un contenu plus opaque, homogène et

subsphérique

(Fig.37). Les mêmes vésicules

peuvent fusionner et extrudent leur contenu entre les bases des

microvillosités. Cette

substance, finement grenue, pénètre ainsi dans l' espace

extracellulaire, autour du canalicule

récepteur (Schéma).

|

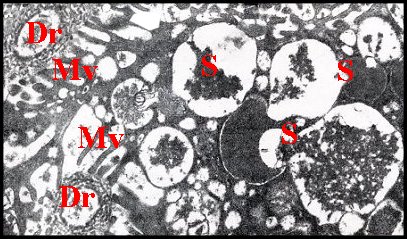

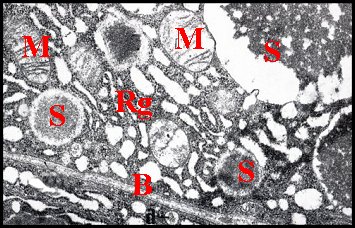

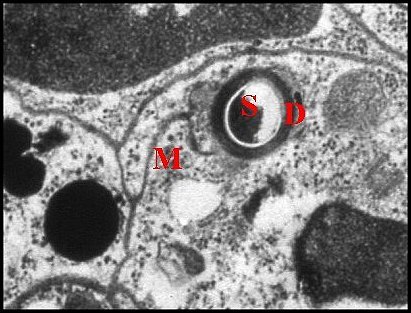

| Fig.39 - Adénocyte de glande acronale et son canalicule récepteur. |

| Glande

acronale d' Argyrodes argyrodes mâle Dr, canalicule récepteur (deux sections) - M, mitochondrie - Mv, microvilli - S, sécrétion en grains (© A.Lopez M.E.T.) |

|

|

Fig.40 - Adénocyte de

glande acronale : organites.

|

|

Glande

acronale d' Argyrodes

argyrodes mâle

B, basale - M, mitochondries - Rg, réticulum granuleux - S, grains de sécrétion (© A.Lopez M.E.T.) |

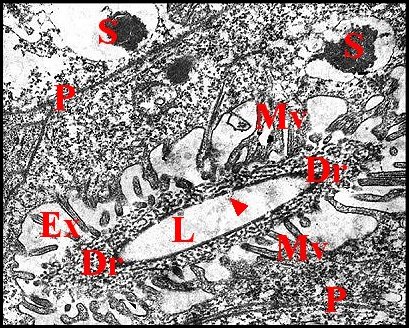

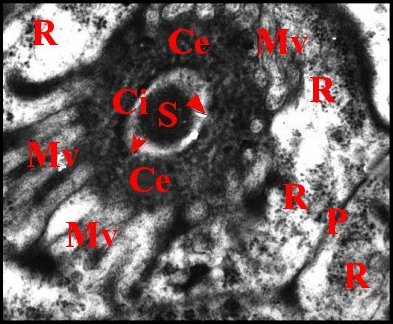

3.2.1.b-Canalicule récepteur (portion réceptrice)

Il présente une lumière de 0,5 µ de diamètre et une paroi (épaisseur : 0,2 à 0,3 µ) comprenant deux couches : couche interne entourant la lumière, relativement homogène, perforée, et couche externe plus épaisse, lâche, d’aspect vermiculé, formée par des strates discontinues grossièrement concentriques se disposant en “ filtre ”(sieve) (Fig.39,40). Le matériel sécrétoire finement grenu ayant gagné l' espace extracellulaire se retrouve dans les interstices de ce filtre, puis rejoint la lumière par les pores de la couche interne et s’y accumule.

Le canalicule récepteur entouré par les microvillosités correspond à un “appareil terminal” (“end apparatus”) typique (Schéma, Fig.39). Il s’abouche à la portion conductrice qui est dans son prolongement direct.

3.2.1.c-Portion

conductrice ou excrétrice

Elle

est formée par des canalicules

et

leurs propres cellules dites "canalaires" ou "enveloppes".

Un canalicule

excréteur ou conducteur

peut être soit simple, représentant sa

totalité lorsqu’il demeure isolé jusqu’à la

terminaison (glande également “simple”)(Fig.34,35), soit de 1er

ordre

lorsqu’il

conflue ensuite

(glandes “ramifiée”), dans les deux cas d’un même

diamètre, subcylindrique et à paroi (épaisseur 600

Å) réduite à une seule couche, homogène,

régulière, formée par de l’épicuticule.

Les

canalicules

d’ordres supérieurs (2eme ordre et excréteur

principal)

ont un diamètre plus grand

(1,2 µ et 2 à 5µ), une lumière plus large

et une paroi formée

cette fois par 2 couches :

l’une interne,

épicuticulaire,

dense, opaque et

homogène comme

celle du canal de

1er ordre,

mais d’épaisseur irrégulière, paraissant

festonnée en coupes transversales ; l’autre externe,

dérivée de l’exocuticule

(?),

plus claire, striée, montrant des fibres

hélicoïdales

et concentriques.

|

|

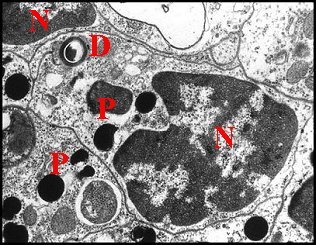

| Fig.44 - Canal excréteur et sa cellule canalaire | Fig.45 -

Les mêmes, détail |

|

Argyrodes cognatus

:

canal excréteur simple et sa cellule canalaire

D,

canalicule - M, méso - N, noyau ; P, pigment ; S,

sécrétion (© A.Lopez M.E.T.)

|

|

En ce qui concerne les cellules

canalaires (Schéma), il n'y en a

qu' une seule lorsque le

canal est “simple” (Argyrodes

cognatus)(Fig.44,45), plusieurs qui

se

succèdent en gaine continue lorsque la glande est

ramifiée (Argyrodes

argyrodes), dont

une proximale, autour du canalicule de 2eme ordre, et les autres

distales,

autour du

conduit principal. Dans tous les cas l’adénocyte

s’unit

à la cellule

canalaire adjacente par une jonction

adhérente annulaire (zonula

adherens). Peu visibles dans les

coupes

histologiques (pigmentation

mélanique

éventuelle, long noyau

très basophile), les cellules

canalaires montrent en M.E.T.,

qu’elles s’enroulent autour des

conduits et renferment dans leur hyaloplasme

clair des microtubules

ainsi

que

quelques grains de pigment

mélanique. Le noyau

est

très allongé, aplati, indenté, réniforme en

coupe transversale et

contient

une chromatine

abondante, dense et marginée. L’enroulement de chaque cellule

détermine une invagination

en méso de son plasmalemme (Fig.45), avec jonction

septée. D’autres jonctions l’unissent

aux voisines.

4 -Commentaires

4- 1 Sur

le

plan anatomique, la

structure fine des unités constituant la

glande

acronale permet de les rattacher à la classe 3

des

cellules glandulaires

épidermiques d' Arthropodes dans sa forme la plus

simple

: un

canal est d’abord

entouré par une seule cellule

glandulaire

où il débute,

puis par une cellule canalaire

et

est enfin en continuité avec la cuticule au

niveau de sa terminaison. Noirot

et Quennedey (1974) ont défini

pour la première fois cette classe chez les Insectes où

existe

également

un “appareil terminal”,

sensé

caractéristique de glandes

exocrines tégumentaires

défensives ou

sécrétrices de phéromones.

On

sait par ailleurs que dans de

nombreuses glandes exocrines

d’Insectes (salivaires, dermiques,

annexes du tractus génital), l’appareil

de Golgi ne

paraît pas

polarisé, ne se dispose pas en dictyosomes

mais paraît

uniquement

formé par des vésicules.

Il en est probablement de

même

pour la glande acronale des Argyrodes

où les amas

vésiculaires marqueraient l’emplacement de réseaux

transgolgiens.

Les

unités peuvent

être discrètes et

isolées (types “acuminé” et “nasuté”)

ou former un organe glandulaire anatomiquement défini, plus ou

moins volumineux et massif (autres types) montrant

généralement une bipartition visible dans les coupes

histologiques transversales et la disposition symétrique de

pores au M.E.B.

La glande acronale d’Argyrodes

fissifrontella se

présente comme une variation importante pouvant exister aussi chez d’autres espèces, et

qui a valeur de stade

évolutif.

4- 2 Sur

le

plan

fonctionnel,

la glande acronale est étroitement liée au comportement

sexuel des Argyrodes.

Jusqu’aux travaux pionniers de l'auteur,

les

conformations étranges du prosoma

des mâles ont été considérées

comme “ des bizarreries de la Nature ….évidemment sans

utilité ” (Berland, 1932) et

illustrées par Millot

(1968 : fig.479, p. 696) sans tentative d’explication alors

qu'il

était un remarquable histologiste ! (Note 1)

Il

convenait de rechercher dans l’éthologie d’ Argyrodes

certains traits de comportement pouvant relier des

hypothèses fonctionnelles à l’existence de la glande.

La relative immunité dont

bénéficient les Argyrodes

dans leurs

rapports

avec l’Araignée-hôte n’est nullement concernée.

La

glande

acronale ne peut

être considérée comme un organe de défense

élaborant

une substance répulsive ou vulnérante : elle manque chez les femelles ; l’absence de musculature

compressive et la terminaison des canaux excréteurs dans

une région anfractueuse conformée en cul-de-sac

n'impliquent pas une projection de substance ni sa libération

massive vers un agresseur lors des "stress".

|

|

|

|

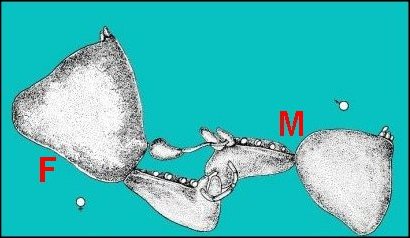

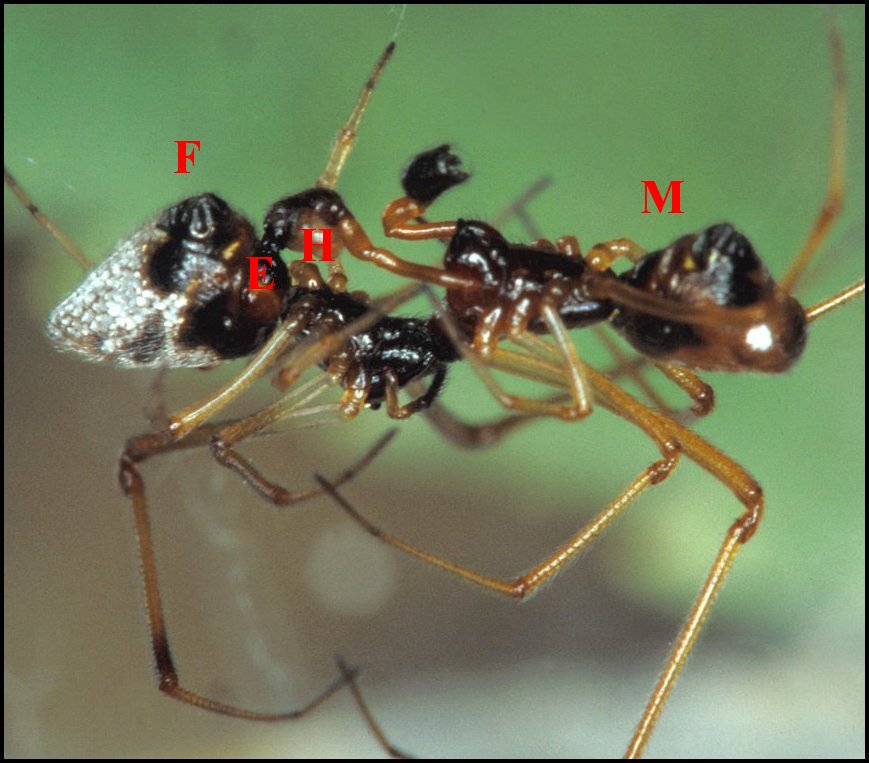

Fig.46

- Argyrodes fissifrontella (Seychelles)

Préludes,

accouplement

(Ancienne diapo. de A.Lopez)

|

Fig.47.- Argyrodes zonatus, accouplement

: au centre, positions ; à droite, détail des

prosomas (schéma d'après Legendre,1960) |

|

| F,

femelle - M, mâle - P, palpe et son bulbe copulateur.

Flèche :

étreinte de la protubérance oculaire (?). |

||

|

|

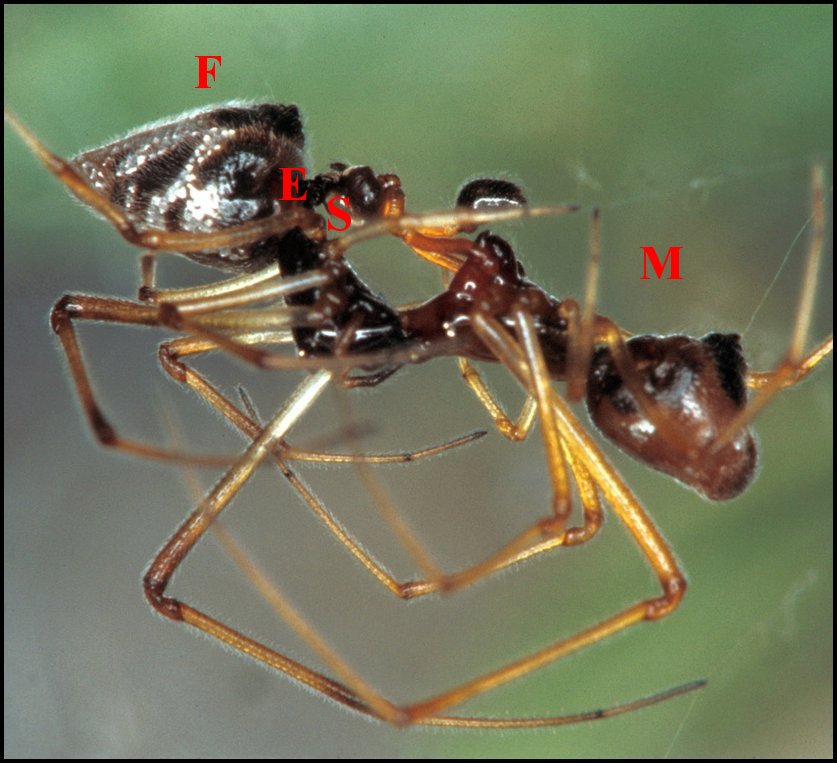

Fig.48.-

Argyrodes argyrodes (Cap Vert), accouplement

: étreinte du céphalothorax mâle par la femelle.

(d'après

B.Knoflach, Internet)

|

|

B, bosse frontale - C,

chélicères femelles - F, femelle - M, mâle - P,

protubérance oculaire .

|

|

|

|

Fig.49.-

Même couple

: insertion du palpe mâle droit dans l'épigyne de la

femelle

|

FFFFig.50.- Même couple : sécrétion vraisemblable du palpe mâle droit introduite dans l'épigyne de la femelle pour l'obturer |

|

E, épigyne - F, femelle - H,

haematodocha du palpe droit - M, mâle - S,

sécrétion palpaire pouvant se concréter en

obturateur de

l'épigyne

(d'après

B.Knoflach, Internet)

|

|

De plus, dans le cas du type “rostré”, le seul, semble-t-il, dont l’accouplement et ses préludes aient été étudiés (Legendre, 1960 ; Withehouse,1987) jusqu'à la rédaction initiale de ce texte puis ensuite photographiés avec talent mais sans commentaires anatomiques (Fig.48 à 50), les chélicères de la femelle étreignent la bosse frontale du mâle, leur “ doigt mobile pénétrant ” selon Legendre ”dans le repli” - plus précisément l’échancrure- “formé par la bosse frontale et le clypeus” -plutôt la protubérance oculaire. Il est probable qu’au cours de cette manœuvre durant laquelle “ le mâle est littéralement prisonnier des chélicères…”, les parties buccales de la femelle entrent en contact intime avec l’échancrure et la sécrétion clypéale qui doit s’y déverser. De futures recherches anatomiques axées cette fois sur le modelé des appendices péri-buccaux femelles, pourraient établir ultérieurement certaines correspondances entre ce dernier et les reliefs clypéaux mâles. Il ne semble pas que la sécrétion soit consommée par la femelle (contrairement à ce qui se passe chez certains Insectes comme les Dictyoptères) mais plutôt qu’elle s’évapore dans la dépression où les poils pourraient jouer un rôle pour la concentrer et (ou) la diffuser. Sa fonction est celle d’une phéromone qui facilite l’accouplement, donc aphrodisiaque, soit en inhibant momentanément l’agressivité de la femelle dont Legendre (1960) a d’ailleurs souligné une “certaine torpeur” (effet pacificateur), soit en provocant son excitation sexuelle (“arousal”, selon Withehouse,1987) ce qui paraît plus douteux.

En

outre, et contrairement à une

autre assertion de Whitehouse (1987),

rien ne prouve que la substance

soit élaborée en permanence par le mâle qu’elle

marquerait

ainsi chimiquement.

Notons

déjà que la copulation s’accompagne

de la mise en place d’un “bouchon d'

accouplement”

(“mating plug”) sur l’épigyne

femelle,

sécrétion

possible

du palpe

mâle intromis (Fig.50), entrant dans le cadre étrange

des obturateurs

génitaux présentés

ailleurs dans ce sous-site et que nous

ne redécrirons donc pas à

nouveau ici.

4-3.- Sur le plan

systématique, le

genre Argyrodes sensu stricto a été seul

envisagé jusqu'alors.

En fait, il appartiendrait à une sous-famille

plus ou moins bien délimitée et dont certains taxons,

d'ailleurs contestables, pourraient être remis plus tard en synonymie.

4-3-a - Les Argyrodinae Simon,1894 (Conopisthinae Archer, 1950).

Ils comportent, outre Argyrodes,

"chef de file", les genres Ariamnes et Rhomphaea, autrefois

et souvent encore rattachés encore au précédent, ainsi

que Neospintharus ,

Faiditus, Deelemanella

et

Spheropistha. A l'exception des deux derniers, ces

genres ont été

présentés par I.Agnarsson

(2004) , axée sur la seule anatomie externe, en soulignant

la morphologie étrange des mâles (Fig.51 à 54) mais

sans

prospection histologique (Note 1) et bien

évidemment, sans la moindre allusion

à une glande acronale

ou clypéale

sous-jacente pouvant

l'explique. Par ailleurs, elle signale des "filières

glandulaires épiandriques"("epiandrous glands

spigots") et des "médiators stridulatoires abdominaux sur

crête parallèle avec le pédicule" ("abdominal

stridulatory picks on ridge, parallel with pedicel"moins sous silence,

dans sa bibliographie, l'appareil

épigastrique et les sensilles

pédicellaires.

|

|

|

|

|

| Fig.51- Ariamnes |

Fig.52- Rhomphaea |

Fig.53 - Faiditus |

Fig.54 -Neospintharus |

|

|

Morphologie

et habitus des mâles d' Argyrodinae

autres qu' Argyrodes sensu stricto

d'après Agnarsson (2004 : fig.94)

|

|

|||

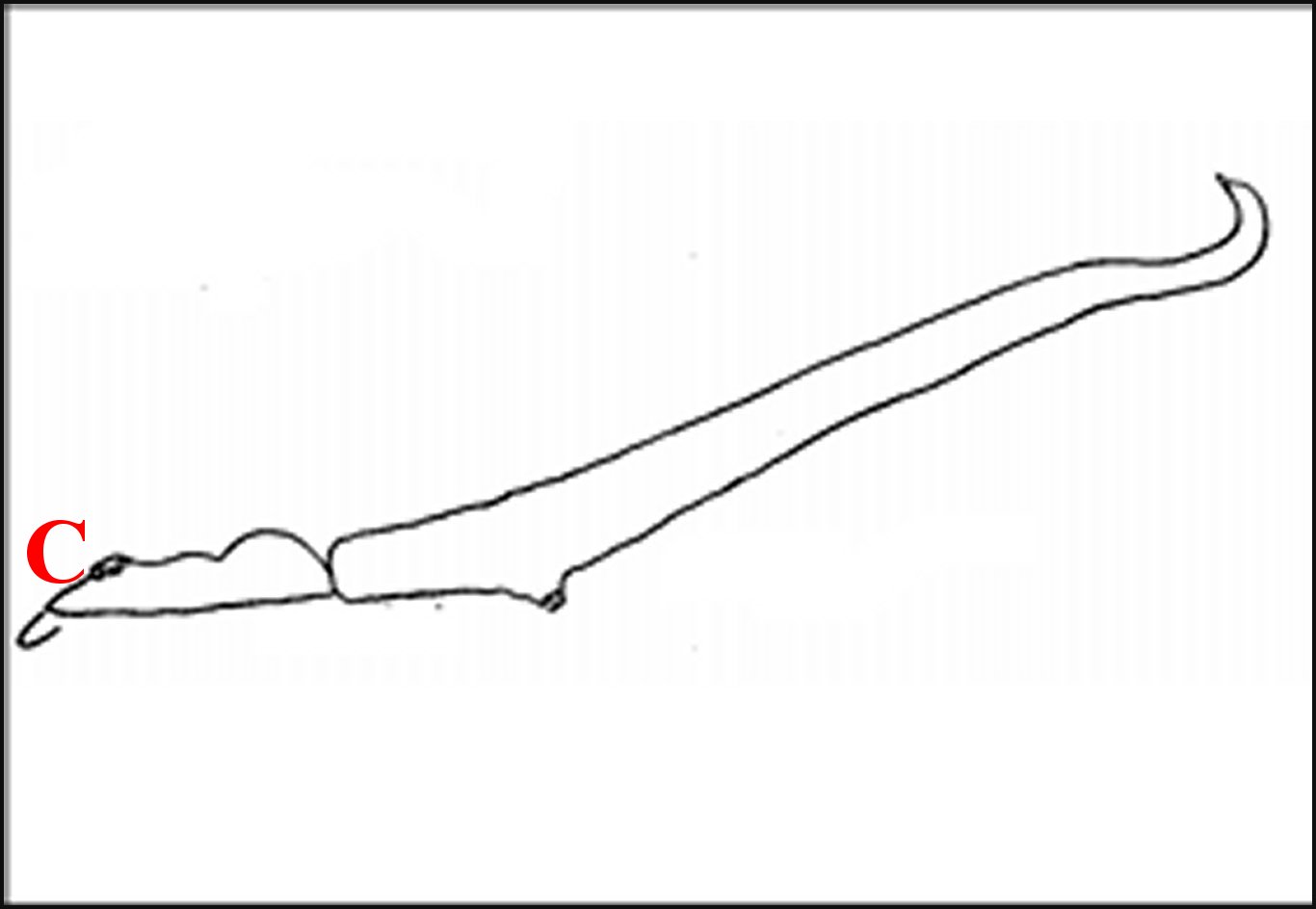

Le genre Ariamnes,

créé par Thorell en 1869, réunit des

Araignées Theridiidae

grêles (Fig.51,55,56), à prosoma

étroit et abdomen de couleur variable remarquablement allongé,

cylindrique, trés flexible, vermiforme ou bacilliforme,

d'où les noms spécifiques suggestifs qui ont

été créés (colubrinus,

columnaceus,

cylindrogaster,flagellum,

longissimus...),

évoquant des "fouets"

ou des "rameaux" pour les anglophones ("whip" ou "twig" spiders) et se rapprochant par son

aspect des Phasmes ou Bacilles, dans la classe des Insectes http://faune-flore-languedocienne.alwaysdata.net/garrigue/Insectes_Cheleutopteres.html

Les parties clypéale et

oculaire du prosoma

mâle peuvent avoir un aspect banal (Fig.55 à 57), proche

de celui de la femelle, montrant tout au plus, de profil et, entre les

yeux, une discrète intumescence garnie de poils (Fig.51,57). Toutefois, chez

certains taxons des îles Hawaï à noms spécifiques vernaculaires surprenants (Fig.58,59), il existe une bosse frontale et une protubérance interoculaire,

pileuses, trés saillantes en avant et séparées par

une échancrure, ce qui

les rattache au morphotype rostré des Argyrodes

sensu stricto. Une glande acronale

est, sans nul doute, présente dans tous les cas,

même à minima et devrait être confirmée

par l'histologie et le M.E.B.

|

|

|

|

|

| Fig.55 - Ariamnes

colubrinus, mâle.

Vue latérale droite D'après H.Vanuytven |

Fig.56

- Ariamnes

sp., mâle,

Tasmanie. Vue dorsale du prosoma |

Fig.57 - Ariamnes,

mâle D'après Agnarsson (schéma) |

Fig.58 -Ariamnes kahili,

mâle Hawaï D'après Gillespie et Rivera (schéma) |

Fig.59 - Ariamnes

melekalikimaka, mâle Hawaï d'après Gillespie et Rivera |

|

Bf,

bosse frontale -C, clypeus - Ch, chélicère ou son

emplacement - E, échancrure - H, poils -

O, yeux - P, protubérance interoculaire. |

||||

Rhomphaea

est un genre riche en

espèces, surtout exotiques, telles R.metaltissima

de Bolivie, du Brésil (Fig.62), et surtout que R.(ex Argyrodes)projiciens (Fig.5,24) répartie en

Amérique des USA à l'Argentine et introduite

en Inde. Le même groupe est représenté en France

par deux

espèces découvertes lors de battages

végétaux : Rhomphaea nasica (Simon,1873) (Fig.61) de

Corse,

Port-Cros, d'Occitanie

(Maurel,2014,Villespassans : Hérault

: une femelle seulement), région où demeure Lopez André,

et Rhomphaea

rostrata (Fig.60)

citée à tort comme une Argyrodes

par

Emerit (2002) (Note

3)qui l'a

récoltée dans l' Hérault,

en Dordogne et toujours accidentellement. A l'exception, trés

curieuse, de

celui de cette dernière ("Male prosoma 1-1.5 mm long

without tubercle" (Fig.60), "le mâle ne porte aucune

protubérance frontale contrairement au curieux R.nasuta de Corse", Berland, 1926), les

mâles (Fig.61,62) sont pourvus d'une protubérance

interoculaire évoquant la "tourelle" d' Argyrodes

cognatus (Fig.3), ce qui

permet de lier

leur prosoma au morphotype acuminé

La présence d'une glande acronale y est

assurée grace à

l'observation en fort grossissement de ses pores excréteurs

(Fig.24)

, discernables chez deux autres espèces (Fig.61,62)

où ils s'associent à des poils apicaux en "toupet ".

|

|

|

| Fig.60

- Romphaea

rostrata , mâle, de profil gauche, sans les pattes.

Prosoma, à gauche, à clypeus (C) trés oblique,

dépourvu de tubercule D'après Wunderlich,1987 (esquisse) |

Fig.61

- Romphaea nasica,

mâle, de profil gauche, sans les pattes. Prosoma pourvu

d'un tubercule interoculaire procurvé D'après Oger-J.P.Taberlet (photo) |

Fig.62 - Romphaea

metaltissima, mâle,

de

profil gauche, sans les pattes. Prosoma pourvu d'un tubercule

interoculaire

D'après Agnarsson (M.E.B.) |

|

A,

pattes

ambulatoires sectionnées - C, clypeus - Ch,

chélicères -H, poils spécialisés - O, yeux

- P, protubérance ou tubercule interoculaire avec son champ ou

zone de pores (Z)

|

||

Deelemanella est un genre monospécifique représenté par la seule D.borneo Yoshida 2003 découverte sur le mont Kinabalu au Sarawak (Malaisie). Son mâle présente un clypeus saillant mais tronqué, pourvu de longs poils et surtout, une protubérance dorso-médiane effilée et procurvée, siégeant entre les yeux médians (Fig.63). Cette disposition rappelle beaucoup, une nouvelle fois, la "tourelle" d' Argyrodes cognatus (Fig.3),de sorte que l'espèce peut être rattachée au morphotype acuminé.

|

|

Fig.63 - Deelemanella

borneo, mâle, vue latérale gauche.

D'après

Yoshida

(schéma)

|

| A, pattes ambulatoires sectionnées

-C, clypeus - L, pédipalpe -O, yeux - P, protubérance

procurvée |

Neospintharus est un genre d' Araignées Theridiidae décrit pour la première fois par H. Exline (1950), mis en synonymie avec Argyrodes en 1962, puis enfin revalidé en 2004. La femelle (Fig.64), à abdomen plus ou moins incurvé, tisse une toile de capture irrégulière ,et un cocon sur le modèle des Argyrodes. Le mâle (Fig.65,66) a adopté un morphotype rostré car il est pourvu d'une protubérance oculaire, d'une bosse frontale garnies de poils et d'un sillon ou échancrure séparant ces deux saillies. Des pores excréteurs, indices d'une glande acronale sous-jacente, y sont perceptibles au M.E.B (Fig.66).

|

|

|

| Fig. 64 -

Neospintharus trigonum, femelle, vue latérale gauche avec

l'abdomen dressé puis incurvé. D'après J.H.Emerton (schéma) |

Fig.

65

- Neospintharus

trigonum, mâle, vue latérale

gauche avec ses deux saillies et leurs poils. Schéma. D'après J.H.Emerton (schéma) |

Fig.66- Neospintharus trigonum mâle, vue latérale gauche avec ses deux saillies et leurs poils. D'après Agnarsson(M.E.B.). |

|

A,

pattes ambulatoires sectionnées - Bf, bosse frontale - C,

clypeus - Ch, chélicères -E ou S, échancrure ou

sillon - H,poils - O, yeux - Po, protubérance oculaire

|

||

Faiditus est un cinquième

genre d'Araignées Theridiidae

décrit pour la première fois par Keyserling(1884)

et renfermant, du moins jusqu'en 2017, 59 espèces, toutes

américaines, à l'exception de l' asiatique F. xiphias (Myanmar, Iles

Nicobar, Japon, Krakatau). Mais on peut se demander, d'après des

photos internet de Tanikawa (prises à Okinawa) si ce taxon, par

son mâle, ne se rattache pas au type

nasuté par sa protubérance céphalique (bosse

frontale) en "nez" (Fig.68), proche de celle d'Argyrodes nasutus

(Sri-Lanka)(Fig.10) incluant

vraisemblablement une glande

acronale et, de ce fait, plutôt,

aux Argyrodes

"vrais" dont les femelles adoptent une attitude

de repos semblable

à la sienne (Fig.67).

|

|

| Fig.67 - Faiditus xiphias,

femelle au repos. Vue latérale droite. D'après Tanikawa (photo) |

Fig.68- Faiditus xiphias,

mâle se déplaçant. Vue latérale gauche.

D'après

Tanikawa (photo)

|

|

|

| Fig.69

- Faiditus

dracus, mâle, vue

latérale gauche D'après Alvarez-Padilla (photo) |

Fig.70

- Faiditus

sp., mâle, Porto-Rico, vue latérale gauche D'après Islandbiogeography.org/ (photo) |

|

|

|

|

Fig.71 -

Faiditus

cancellatus,

mâle, en vue latérale droite.

D'après

Ashley Bradford,

inaturalist.org

|

Fig.72. - Faiditus

chickeringi,

mâle, prosoma, en vue latérale gauche,après section

des pattes ambulatoires.

D'après

Agnarsson (M.E.B.)

|

Fig.73 -Idem, vue

frontale,

D'après Agnarsson (M.E.B.) |

|

C,

clypeus - Ch, chélicères - M,

"menton" avec un champ de

pores - O, yeux

antérieurs et latéraux - P, pattes sectionnées

- S,

sillon garni de poils.

|

||

Au

vu de ce qui précède, il

est à peu prés acquis que la glande clypéale

ou acronale est un caractère princeps d'anatomie interne

caractérisant la sous-famille des Argyrodinae sensu lato

4-3-b- Par

ailleurs,

il est bon de rappeler, comme

déjà

signalé dans l'introduction,

que des glandes propres aux

mâles se rencontrent aussi en dehors des Theridiidae

(Thymoites

par exemple

excepté?....), notamment dans la grande famille des Linyphiidae

où l'on observe de

remarquables modifications de la région clypéale,

notamment chez Bolyphantes

alticeps (Linyphiinae)

et une quantité extraordinaire d' Erigoninae à

protubérances et autres reliefs d'une diversité

inouïe dans la zone "privilégiée" du clypeus ou

bandeau (A.Lopez,

1990b) et la région

oculaire.

Shou-Wang

& al.

(2021) les ont

explorées récemment dans

une remarquable étude tomographique aux rayons X,

sans pour autant la compléter de confirmations

histologiques, une lacune d'autant plus regrettable (Note 1)

que leur "gustatory" ou "nuptial-gift-producing gland", non

présentée en détail, pourrait correspondre, du

moins en partie, à des glandes

gnathocoxales dont le dimorphisme sexuel est prouvé chez

les Erigoninae.

Notes infra-paginales

Note

2: Laboratoire CNRS, Moulis

09200 : fixation des parties étudiées au

glutaraldéhyde à 2,9% dans le tampon Millonig 0,2 M, au

cacodylate pour Kaira

alba),

post-fixation au tétroxyde d’osmium à 0,2% dans le

même tampon, et inclusion en épon (au Spurr pour Kaira

alba) ; coupes fines au microtome Reichert OM U2

contrastées par l’acétate d’uranyle, le citrate de plomb

et examinées ensuite sous 50 KV, au microscope Sopelem du

Laboratoire souterrain. Travail effectué avec

Lysiane Juberthie-Jupeau, directeur de recherches au CNRS,

et ses collaboratrices.

Note 3 : Emerit (2002), qui a

vraisemblablement

capturé son

"Argyrodes

rostratus" en

battant la végétation

xérophile de garrigue établit une confusion facheuse avec

l'espèce du même nom ( Argyrodes

rostratus Blackwall,

1877), taxon tropical

endémique des Seychelles).

LIENS EXTERNES

BIBLIOGRAPHIE

Agnarsson,

I., 2004.- Morphological phylogeny of cobweb spiders and their

relatives (Araneae, Araneoidea, Theridiidae), Zoological Journal of the

Linnean

Society 141 (4), pp. 447-626 : 468-469

Berland,L.,1932.-

Les Araignées in Les

Arachnides, Encycl.entom., XVI, Lechevalier édit., p. 79-404.

Legendre,R., 1960.- Ann.Sci.nat, Zool., 12, p. 507-512.

Lopez,A.,1977b.- Contribution à

l’étude des caractères sexuels somatiques chez les

mâles

d’Aranéides. Thèse doct.Etat es. Sciences,

Univ.Sci.Tech.,

Montpellier, Avril 1977, 117 pp.

Lopez,A.,1987b.-

Newsl.Br.arachnol.Soc.49,p.3-4.

Lopez,A.1974(avec R.Legendre) -

Bull.Soc.Zool.Fr., 99, 3, p.453-460.

Lopez,A.,1975 (avec R.Legendre) -

C.R.Acad.Sci.Paris, 281,D, p.1101-1103.

Lopez,A.,1977.- Bull.soc.zool.France, 102, n° 3, p.261-266.

Lopez,A.,1979 (avec M.Emerit)-

Rev.Arachnol., 2 (4), p.143-153.

Lopez, A.,1980a.(avec C. Juberthie) -

Rev.Arachnol.,3 (1), p.1-11.

Lopez,A.,1980b.(avecM. Emerit,

&L.Juberthie-Jupeau)-Proceed.8. Intern.Arachnol.Kongr.,Wien, 1980,

p.309-313.

Lopez,A.,1981 (avec M. Emerit,) -

Bull.Br.arachnol.Soc.(1981) 5 (4), p.166-168.

Lopez,A., 1990.- Bull.Soc.Sciences nat., 67,

p. 13-22.

Lopez,A.,1990 b - Les caractères

du dimorphisme sexuel chez les mâles d 'Araignées :

revue,données nouvelles et classification . Bull. Soc. Archéol. Scient. Litt.

Béziers, 7e ser., I, p. 43-p. 56.

Millot,J.

1968.- Ordre des Aranéides in Traité de Zoologie,

P.P.Grassé édit., Masson, p. 589-743.

Noirot,

Ch.

& A.Quennedey, 1974.- Ann.Rev.Entomol.,19, p.61-80.

Shou-Wang,L., Lopardo

L. & G.Uhl, 2021 -Diversification

through gustatory courtship: an

X-ray micro-computed tomography study on dwarf spiders.

Frontiers

in Zoology, volume 18,

Article number: 51 (2021),1260

Taylor, H.H. & A.D.Blest, 2009 - The clypeal glands of Mynoglenes and some other Linyphiid Spiders. Journ.of Zoology, Dec.2009, 183 (4), p.473-493.

Whitehouse,M.E.A.,

1987.-

Bull.Br.arachnol.Soc, 7 (5), p. 142-144.

|

RETOUR

|