canal déférent

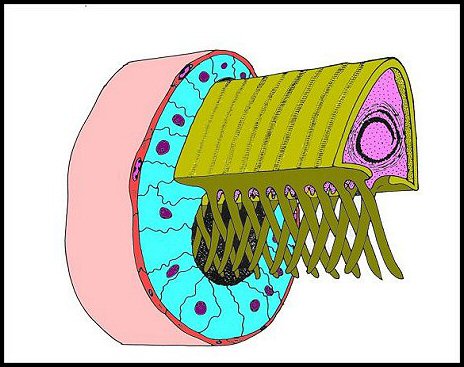

spermatophore des Telemidae

|

|

| Couleurs

conventionnelles : En noir et italiques, termes anatomiques ; en violet,,

noms

génériques et spécifiques ; en vert, noms de

familles et sous-familles ; en

orange,, parties

les plus importantes

et résumés; en bleu, liens divers.

|

|

Abréviations

conventionnelles :

M.E.B. : (photographie en) microscopie électronique à balayage M.E.T. :

(photographie en) microscopie

électronique à transmission

C.H. : coupe histologique

(microscopie photonique)

|

1- Introduction

2-Histologie

3- Ultrastructure

2-1- Déférent

2-2- Spermatozoïdes

2-3-Spermatophore

4-Commentaires

1 - Introduction

Entre autres organes, elles ont porté sur le testicule, le canal déférent du mâle, la spermathèque de la femelle et, dans les deux sexes, sur les spermatophores.

|

|

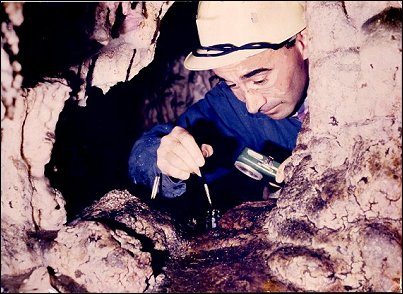

L'auteur récoltant au pinceau Telema

tenella pour sa toute

première étude histologique et

la découverte

de spermatophores en Aranéologie (Grotte de Can Brixot, La

Preste, P.O.)

(© Salvayre, ., d'après

une diapositive)

|

Dans le cadre des ultrastructures, l'auteur a également étudié et décrit chez ces mêmes Telema tenella et en collaboration, le tractus génital mâle, la spermathèque de la femelle (1983b), les glandes à soie (1983c) et les glandes coxales (1983d).

2 - Histologie

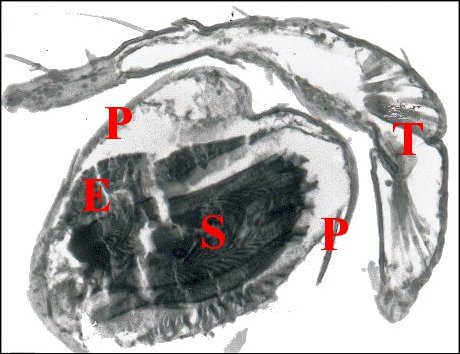

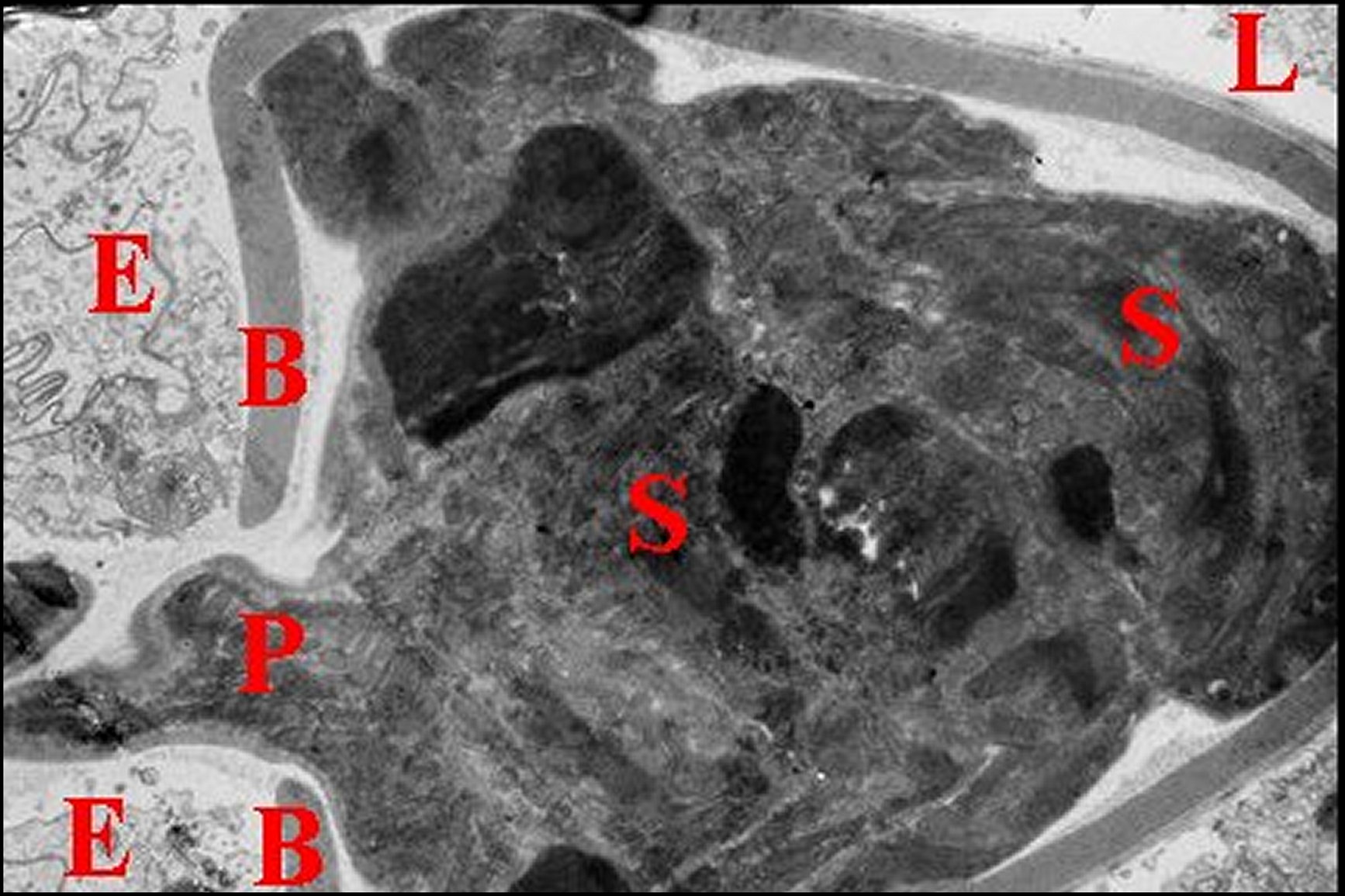

Issus d’une paire de testicules subsphériques (Fig.2,3), les déférents sont deux longs canaux très sinueux (Fig.2 à 4), convolutés, s’unissant sur la ligne médiane en un conduit terminal commun ouvert au gonopore, dans le sillon épigastrique. L’ensemble des canaux est comparativement plus gros et surtout plus épais que dans les autres familles d’Araignées, les Ochyroceratidae par exemple (Fig.1) . Avec son contenu, il forme un massif volumineux, long d’environ 250 µm chez un mâle de 1,3 mm et occupe ainsi toute la partie antéro-ventrale de l’abdomen (Fig.2 à 4).

|

|

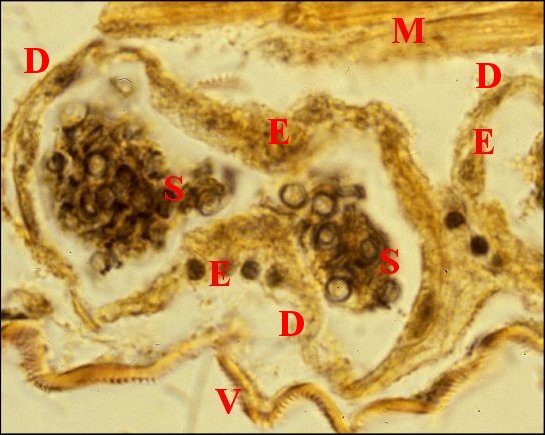

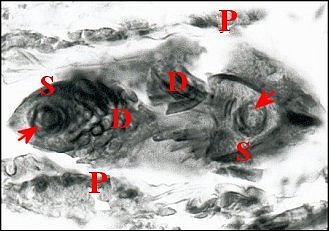

| Fig.1 - Ochyrocera

peruana, mâle : coupe d'abdomen |

Fig.2 - Telema mâle : coupe transversale de l'abdomen |

| D, sections

du déférent ; E, épithélium de ce

canal ; G, glande à soie ; I, diverticules intestinaux ; M,

muscle abdominal ; S, spermatozoïdes dans la lumière ; V, tégument ventral. Flèche : face dorsale (© A.Lopez C.H.) |

|

|

|

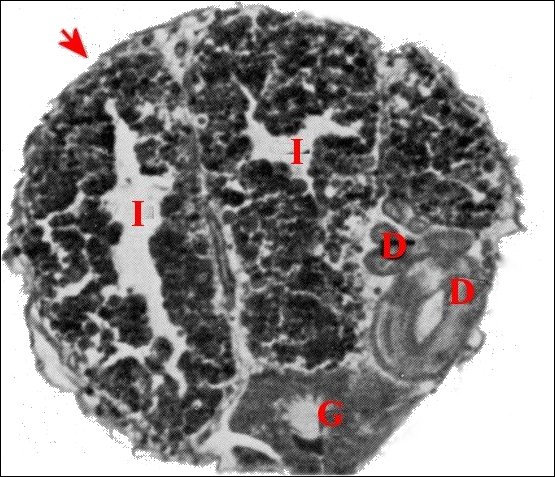

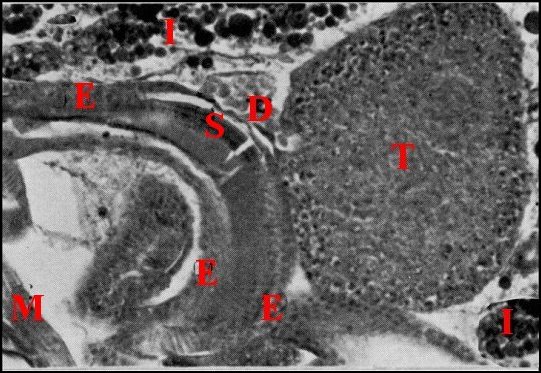

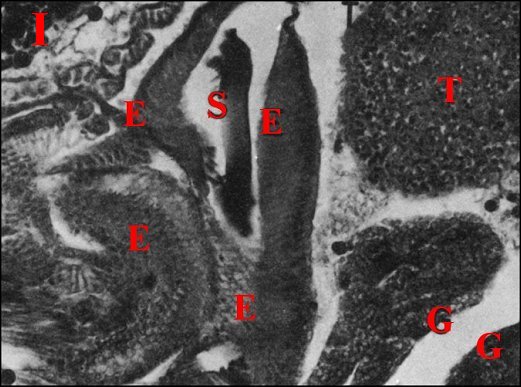

| Fig.3 - Telema mâle : coupe parasagittale de l'abdomen | Fig.4- Autre coupe parasagittale de l'abdomen |

| D, origine

du déférent ; E, épithélium de

ce canal ; G,

glandes à soie ; I, diverticules intestinaux ; M, muscle

abdominal ; S, spermatophore ; T, testicule (© A.Lopez C.H.) |

|

Chaque

déférent

contient une substance amorphe, des

spermatozoïdes et, dans sa partie distale ou terminale

différenciée, une formation

tubuleuse

brun-jaunâtre, large d’environ 18 µm, triangulaire

en coupe

transversale, évoquant un «étui» et

pourvue de grêles expansions

latérales. Les

gamètes

se logent dans ce spermatophore,

superposés en

« pile d’assiettes » ou groupés

comme les

érythrocytes dans un capillaire de

Vertébré

(Fig.7,8,12). Revêtant avec ses expansions

un aspect

caricatural de «Myriapode », le spermatophore se

retrouve, apparemment tel quel, dans les coupes histologiques du palpe mâle (Fig.5), plus

précisément de son bulbe

(Fig.5 à 8) et, chez la

femelle, dans la spermathèque (Fig.9

à 11).

|

|

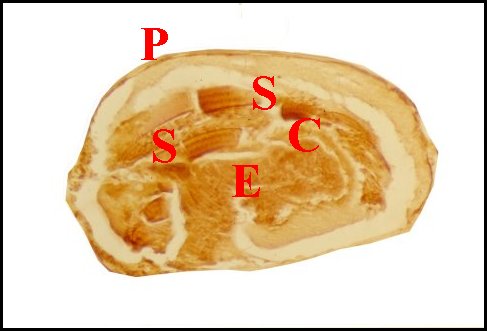

| Fig. 5 - Palpe de Telema

mâle, son bulbe et le spermatophore |

Fig.6- Même bulbe (isolé, retourné) et spermatophore |

| C, "vésicule" cuticulaire ; E,

épithélium en "coussinet" ; P, paroi bulbaire ; S,

spermatophore ; T, tibia et tarse (© A.Lopez C.H.) |

|

|

|

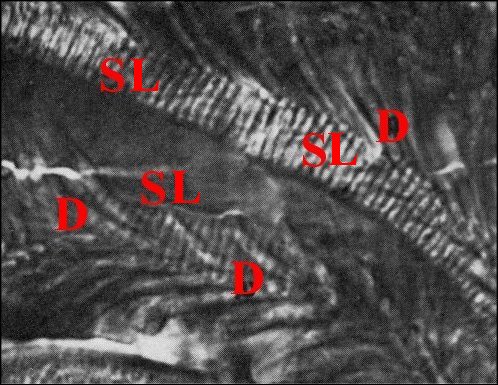

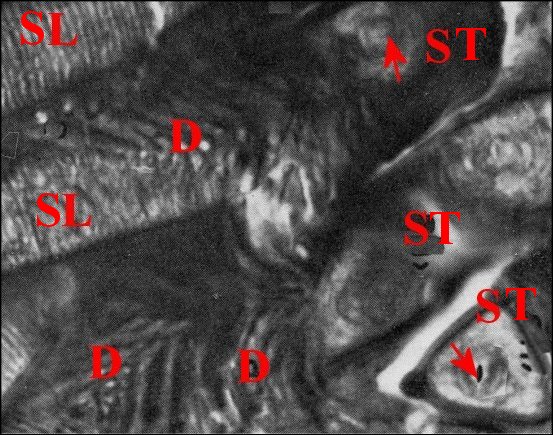

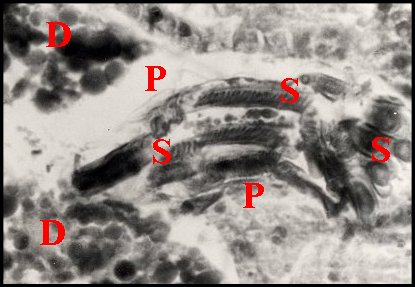

| Fig.7 - Autre bulbe de Telema mâle et spermatophore avec ses digitations, en vue longitudinale de deux replis |

Fig.8

- Le même, autres vues longitudinales et deux coupes

transversales en bas et à droite

|

| D,

digitations ; SL, spermatophore en coupe longitudinale avec les

gamètes empilés, vus de profil ; ST, spermatophore en

coupe transversale avec les gamètes fléchés

(© A.Lopez C.H.) |

|

|

|

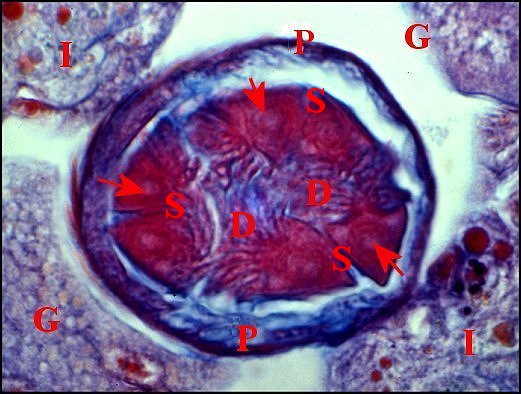

|

Fig.

9- Spermathèque de Telema

femelle et le spermatophore

en

coupes transversales et tangentielle

|

Fig.

10 - Autre spermathèque de

Telema

femelle

en coupe transversale et le spermatophore |

| D, digitations du spermatophore ; G, glandes à soie ; I, diverticule intestinal ; P, paroi de la spermathèque ; S, coupes du spermatophore . Flèches : gamètes lovés dans ce dernier (© A.Lopez C.H.) | |

|

|

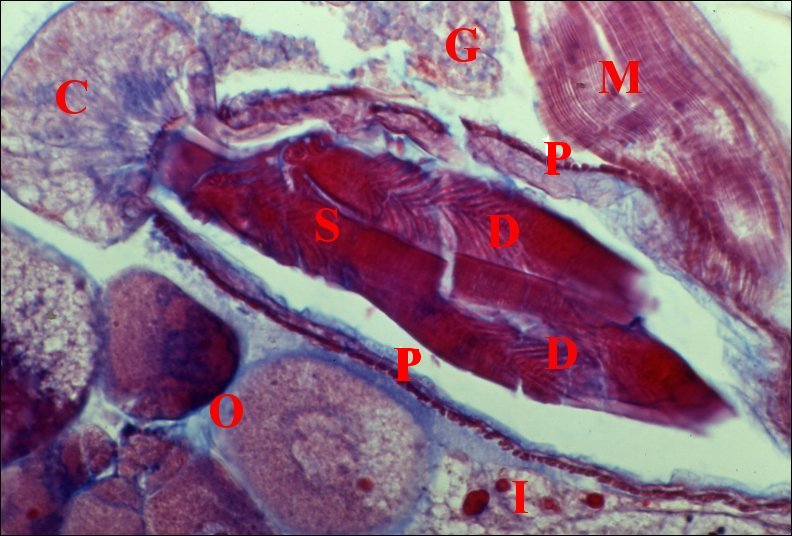

Fig.11

- Autre spermathèque de

Telema

femelle et le spermatophore en

coupe longitudinale

|

|

C,

fond de la spermathèque et son coussinet glandulaire ; D,

digitations du spermatophore ; G, glande à soie ; I, diverticule

intestinal ;M, muscle ; O, ovocytes ; P, paroi de la spermathèque

(© A.Lopez C.H.)

|

La structure du déférent

n’est pas uniforme. Ce conduit montre en effet une portion

proximale sinueuse dont l’épithélium, très bas,

rappelle un revêtement

endothélial, une portion

intermédiaire à cellules

plus hautes (Fig.12) et

une partie

différenciée plus

longue et

complexe. Renfermant le spermatophore,

cette dernière est

formée par des cellules

prismatiques beaucoup plus grandes,

surtout ventralement (hauteur : 30 µm) et à noyaux

ovoïdes très apparents.

|

|

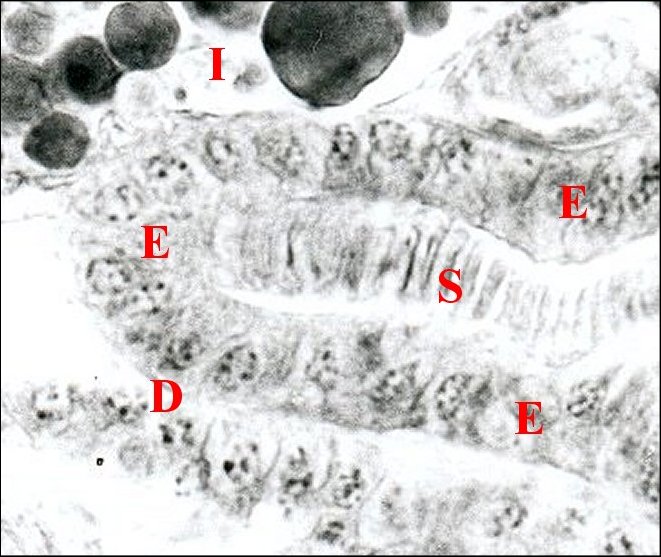

Fig.12-

Déférent

(partie intermédiaire) et spermatozoïdes

non encore inclus dans un spermatophore

|

| D, déférent pelotonné

; E,

son épithélium ; I, intestin ; S, gamètes en "pile

d'assiettes" (©

A.Lopez C.H.) |

Chez Apneumonella sp., l'auteur

pu étudier que la spermathèque,

conformée en gros comme celle de

Telema tenella. L’unique femelle

observée s’étant accouplée, sa lumière

renfermait une substance homogène amorphe et

surtout, un grand spermatophore

jaune-rougeâtre, lové sur lui-même et

contenant

aussi des gamètes qui

s’y empilent « comme les

comprimés dans leur étui ». Il diffère

toutefois de celui de Telema

par son aspect cylindrique, avec une cavité

axiale régulière

et l’absence complète de digitations

( Lopez,1978

)(Fig.13, 14).

|

|

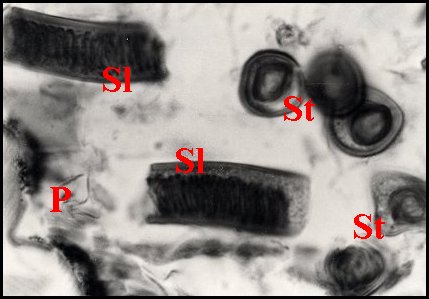

| Fig.13

- Spermatophore

d'Apneumonella sp. dans la spermathèque |

Fig.14

- Détail du spermatophore (coupes longitudinaleset transversales) |

| D, diverticules intestinaux ; P, paroi de la spermathèque ; S, spermatophore ; Sl, coupe longitudinale ; St, coupe transversale du précédent (© A.Lopez C.H.) | |

3- Ultrastructure

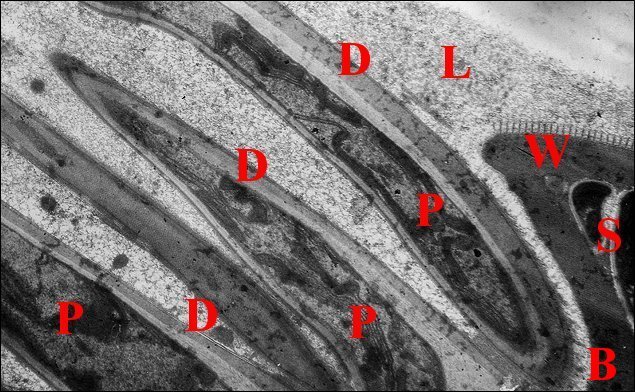

Outre son épithélium

interne, la paroi

du déférent

montre

au M.E.T. une lame

basale et une couche de fibres

musculaires dont le

hyaloplasme contient des

faisceaux de myofibrilles

caractéristiques isolés.

L'épithélium

est simple, prismatique et sécrétoire. Ses cellules sont

solidarisées par

des zonulae adherens

sub-apicales et de longues jonctions

septées.

Sa lumière

est large,

arrondie et régulière dans la portion

proximale, puis ovale au début de la partie

différenciée ou portion intermédiaire

(Fig.3), pourvue enfin d’une gouttière

ventrale lui

conférant un curieux aspect en « as de

pique » dans le reste de la partie

différenciée ou portion distale. Il

s’ensuit qu’au niveau de cette dernière la paroi

déférentielle présente une zone dorsale

mince et

une zone ventrale ou accessoire plus épaisse (Schéma 1).

|

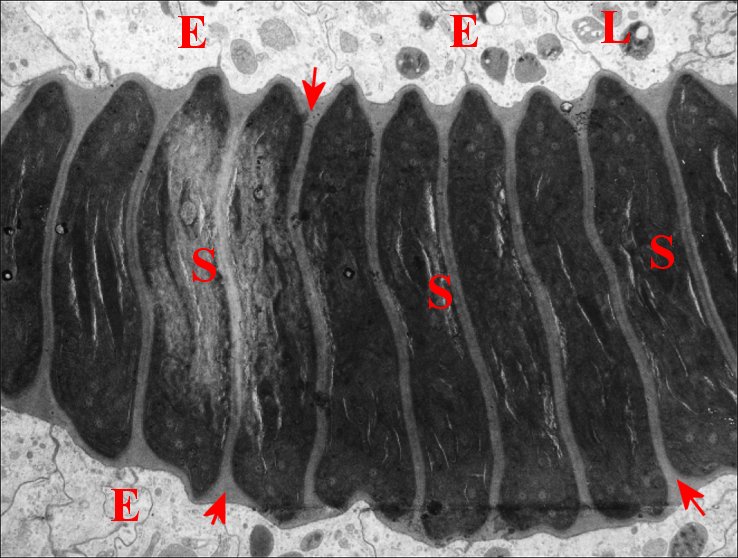

| Fig.15 - Déférent, portion

proximale coupée en long. |

| E, cellules épithéliales ; L, lysosomes ; S, spermatozoïdes. Flèches : sécrétion s'insinuant entre les gamètes empilés (© A.Lopez M.E.T.) |

Dans la partie

différenciée, les cellules

épithéliales sont

plus hautes,

uniformément (portion

intermédiaire), et

surtout dans la zone ventrale

de la grande portion distale (Schéma

1). Leur noyau

central renferme

une

chromatine fine et

dispersée (Fig.16). Le réticulum

endoplasmique est formé par de nombreuses cisternae lisses et

granulaires (Fig.16,18) dont dérivent des vésicules

à

contenu peu

contrasté. L'appareil de

Golgi

est

remarquablement

développé (Fig.17,18). Il se compose

d’empilements

sacculaires ou dictyosomes surtout

nombreux dans la zone

dorsale et élaborant

une grande quantité de vésicules

à contenu opaque. Les mitochondries sont

peu nombreuses et pourvues de crêtes

parallèles. Les vésicules

golgiennes et réticulaires libèrent

leur

contenu dans

la lumière au

niveau des pôles apicaux.

Il s’y fusionne avec la sécrétion provenant de la

partie

proximale pour former un matériel granuleux positif à

l’APS et à la tétrazoréaction de Danielli, donc

glycoprotéique (Lopez,1981c).

*

|

|

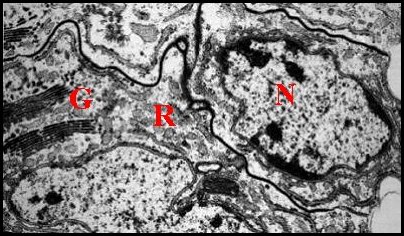

|

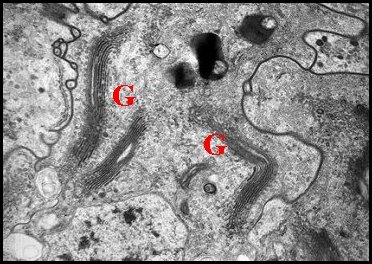

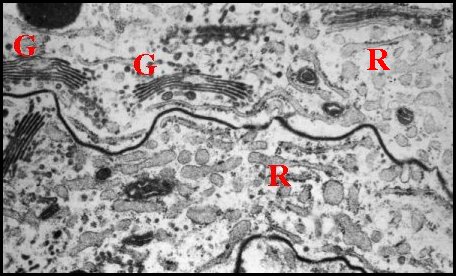

| Fig. 16 - Cellules épithéliales glandulaires du canal déférent | Fig 17 - Détails : complexes de Golgi | Fig. 18- Autres détails : Golgi, réticulum |

| G, dictyosomes de l'appareil de Golgi ; L, Lysosomes ; N, noyau ; P, plasmalemmes ; R, réticulum endoplasmique (© A.Lopez M.E.T.) | ||

2.2-Spermatozoïdes

Les spermatozoïdes mûrs

se sont formés dans le testicule à partir de spermatides d’abord polymorphes et

amiboïdes, puis polarisées, pourvues d’un noyau allongé,

enfin flagellées

(Lopez,1981c). Chacun d’eux est

entouré par une capsule

ou coque d'enkystement

glycoprotéique

(Fig.19,25,27) semblable à celle des autres Araignées et peu

condensé. Son cytoplasme est abondant, aucune phase

d’élimination cytoplasmique n’ayant

été clairement observée au cours de la

spermiogénèse ;

il est très riche en

mitochondries à crêtes concentriques

(Fig.19), en vésicules

ovoïdes et en membranes

enchevêtrées d'origine golgienne vraisemblable. Le noyau et la baguette

acrosomienne sont étirés et enroulés sur

eux

mêmes, le premier suivant 1

tour et

demi ou 2. L'axonème,

de type 9 + 3 comme chez les autres Araneides (Fig.20), est

rétracté dans le cytoplasme où il s’enroule

sur 4

à 5 tours (Fig. 19). De plus,

chaque

gamète montre un

« prolongement » qui

pénètre dans une

digitation, y

est

accompagné par la capsule

et renferme lui aussi des organites

(vésicules, amas

parallèles de membranes

sinueuses, mitochondries)

(Fig.21,22).

|

|

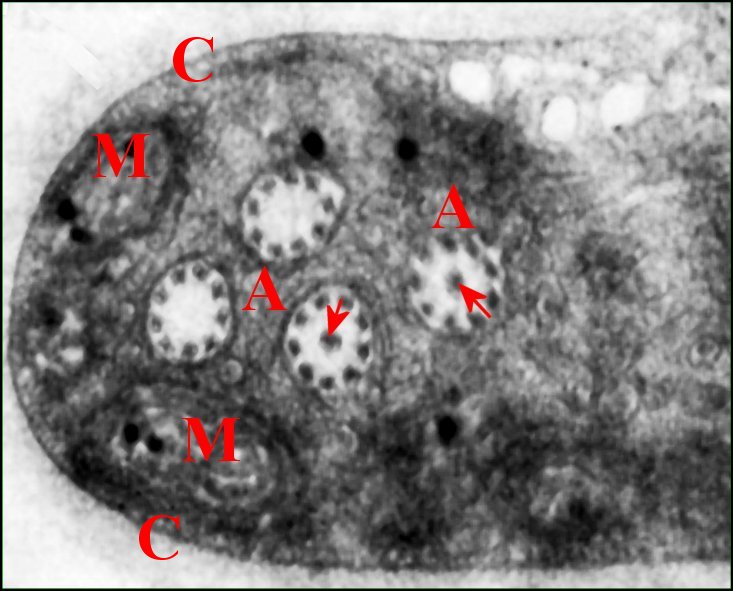

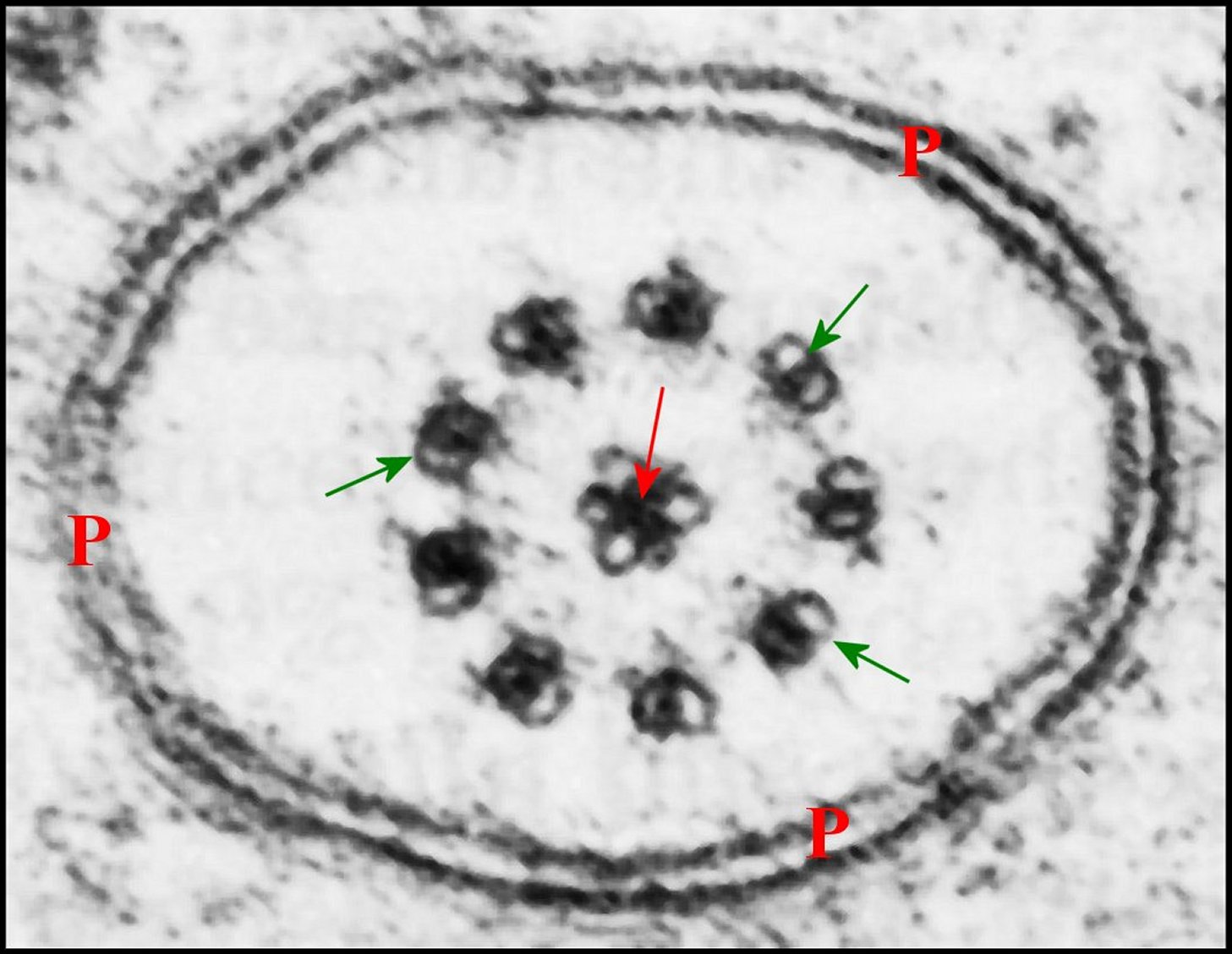

| Fig.19 - Spermatozoïde et son

axonème rétracté |

Fig.20 - Coupe isolée

d'axonème flagellaire et ses tubules |

| A, axonème replié 4 fois dans le cytoplasme ; C, capsule ; M, mitochondries ; P, membranes plasmique invaginée et flagellaire. Flèches rouges: triplet tubulaire axial. Flèches vertes : doublets périphériques (© A.Lopez M.E.T.) | |

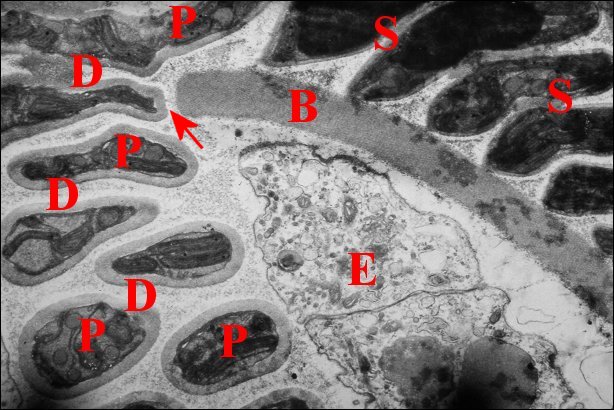

2.3 - Spermatophore

Le spermatophore s’individualise

dans la portion

distale

où son élaboration

paraît continue. Il a bien la

forme insolite

d’un

étui prismatique triangulaire (Schéma

1), avec deux

grandes faces latérales un peu convexes et une face

basale plus réduite, légèrement concave. Il

est ouvert à ses deux extrémités et selon une

génératrice, au niveau de la même base qui

montre donc une déhiscence longitudinale lui conférant

aussi un aspect en gouttière (Schéma 1,

Fig.22).

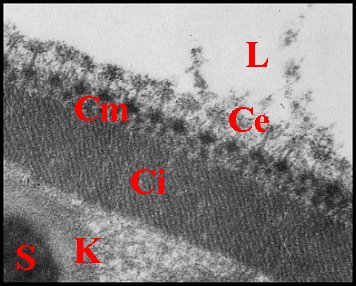

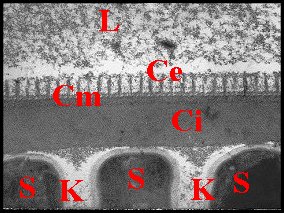

La paroi du spermatophore est

elle-même formée

par 3 couches

superposées, interne, moyenne et externe à

l’exception

toutefois des bords basaux (Fig.22,23) et des digitations

(Fig.21,22) qui n’en ont qu’une

seule, l’interne (Lopez,1981c).

.

|

|

|

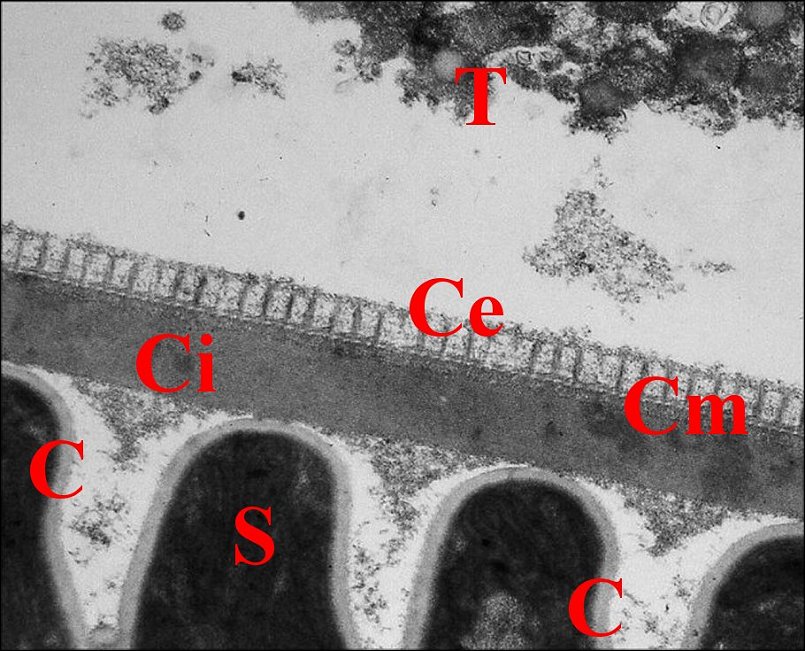

| Fig. 23 - Coupe

transversale du spermatophore dans le déférent |

Fig.24-Détails

de sa paroi en formation |

Fig. 25-

Détails de sa paroi définitive |

| B, base avec sa fente ; Ce, couche externe ; Ci, couche interne ; Cm, couche moyenne ; E, épithélium et L, lumière du déférent ; K, coque d'enkystement et P, prolongement de spermatozoides (S) (© A.Lopez M.E.T.) | ||

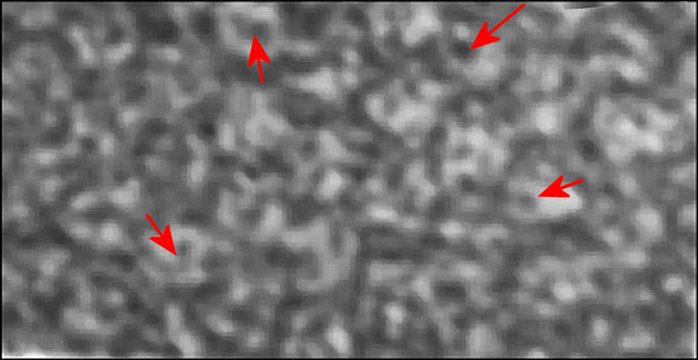

Cette couche interne est

la

plus épaisse (0,45 µm) et possède une

structure paracristalline (Fig.24,25). Elle semble striée dans

les coupes transversales (Fig.24) mais montre dans les longitudinales

et axiales un réseau polygonal

trés régulier,

en «nid d’abeilles», dont chaque élément

constitutif

est centré par une fibre dense. La

distance

moyenne entre 2 fibres est de 75 Å (Fig.26).

|

| Fig.26-

Réseau en "nid d'abeilles". Flèches : fibres denses

centrales (© A.Lopez M.E.T.) |

|

|

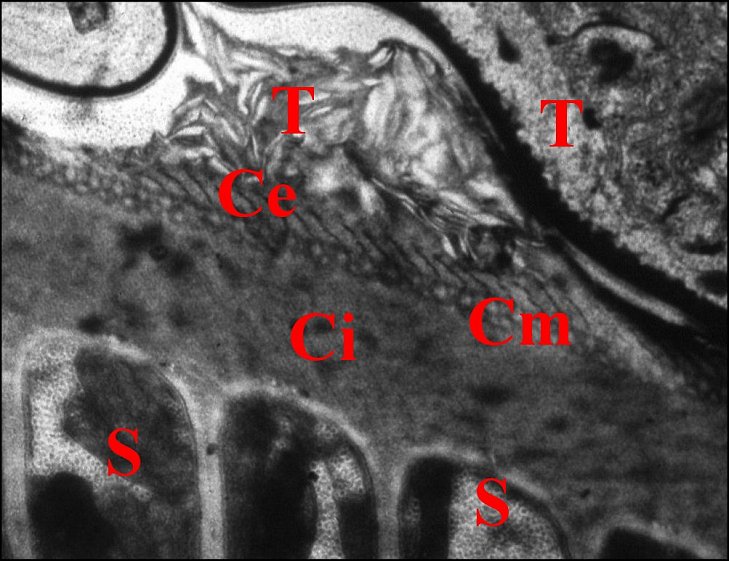

| Fig.27 - Coupe du spermatophore dans la

spermathèque |

Fig.28 - Autre coupe à un stade

ultérieur |

| C, coque ou capsule d'enkystement ; Ce, couche externe ; Ci, couche interne ; Cm, couche moyenne ; S, spermatozoïde ; T, paroi de la spermathèque et sécrétions (Fig.28) (© A.Lopez M.E.T.) | |

La couche moyenne ou intermédiaire est beaucoup plus mince (500 à 600 Å) et formée par des agrégats de matériel dense lui donnant un aspect hétérogène alvéolé (Fig.24,25).

La

couche externe, qui est la

plus originale, se

présente comme

un ensemble de piliers étroits (diamètre = 150 Å),

d’abord

bas et granuleux dans la paroi en formation (Fig.24)

puis plus hauts (0,2 µm) et homogènes

(Fig.25). Ils s’alignent en séries parallèles perpendiculairement à l’axe de la

gouttière et sont ainsi responsables d’une striation

transversale.

Cette ultrastructure est retrouvée dans la spermathèque

lorsque le spermatophore y a

été introduit (Fig.27,28),

d'abord inchangée (Fig.27) puis avec des modifications

portant sur la couche interne

(aspect

"flou") et la couche externe

(inclinaison des piliers un même sens)(fig.28). La couche moyenne

parait

plus nette tandis que la capsule

ou coque d'enkystement

gamétique semble s'effacer (Fig.28). De plus, dans la lumière du sac de la spermathèque,

l'ensemble du spermatophore présente

un agencement particulier déduit des coupes histologiques

: il est replié sur lui-même en "épingles à cheveux"successives ébauchant une

curieuse symétrie rayonnée (Lopez,1979)

Le "prolongement" de chaque spermatozoïde

pénètre avec sa capsule

dans une digitation formée

par la seule couche interne

et qui l'englobe comme un petit étui

individuel (Fig.21,22).

4 -Commentaires

Sur le

plan anatomique, le

canal déférent de Telema tenella est remarquable par son volume, son

intense

activité sécrétoire d’origine golgienne et le

fait qu’il

élabore une structure ayant bien

tous les caractères d’un spermatophore. Bien

que ce

dernier ne soit pas un produit de

glandes annexées à

l’appareil

génital et n’ait pas la forme de capsules

closes, plus ou moins complexes, souvent pédiculisées

comme

chez les autres Arthropodes (dont

les Scorpions et Pseudoscorpions

parmi les Arachnides), il n’en

présente pas moins les particularités

essentielles de ce type d’ « appareil ».

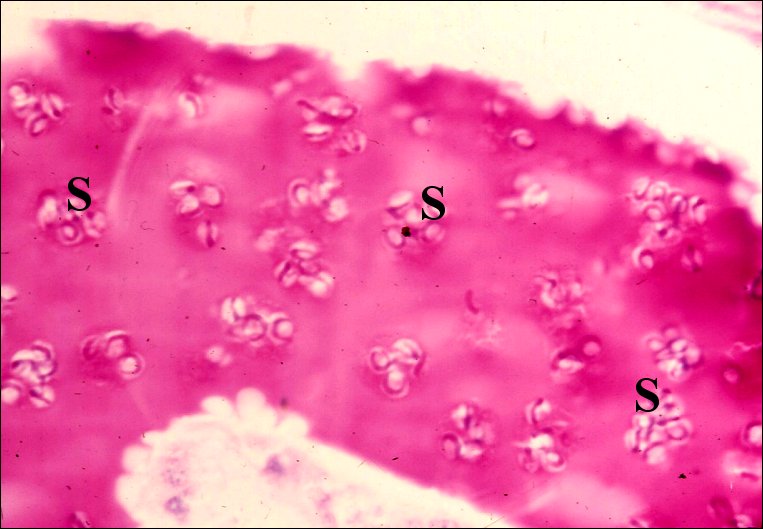

Il s’agit en effet d'une formation autonome, bien individualisée, régulière et géométrique, en gouttière digitée, possédant une paroi propre à ultrastructure complexe, monolaminaire dans sa face basale et les digitations, trilaminaire ailleurs, avec une couche paracristalline et les curieux "piliers" externes.

Une telle organisation fait

défaut chez toutes les autres Araignées, y compris celles qui présentent des

« aggrégats » de spermatozoïdes

comme les Dysderidae

("sphérulation"

: Lopez,1972) (Fig.

29), les Filistatidae et même certains Mygalomorphes dont les gamètes

se groupent

à plusieurs dans une

même coque d'enkystement (Nemesia, M.E.T.: Lopez,1981d). Décrivant de semblables

"aggrégats" dans le cadre de ses "coenospermies", Alberti (1988)

y a inclu aussi les spermatophores des

Telemidae,

considérés par lui comme une simple forme

« complexe » des précédentes. Les

ultrastructures observées chez Telema

tenella invalident

définitivement cette opinion critique de l 'auteur italien.

|

|

Fig.

29 - Dysdera

erythrina, mâle. Contenu du déférent avec

ses "aggrégats" de spermatozoïdes (S)

(© A.Lopez C.H.) |

Les spermatozoïdes

empilés dans le spermatophore

ont des

caractères

semblables à ceux des autres Araignées (capsule

glycoproteinique individuelle,

triplet axial,

rétraction de l’axonème

enroulé comme le noyau),

mais en diffèrent

néanmoins parce qu’ils conservent tout le cytoplasme

de la spermatide.

Sur le plan fonctionnel, le

spermatophore représente pour les gamètes mâles un

«conditionnement»

ou appareil

d’ «emballage»

renforçant leur protection déjà assurée par

les capsules individuelles tout en leur permettant de progresser vers

l’aval et le gonopore. Ce

cheminement dans le déférent

pourrait être facilité non seulement par la contraction des

muscles pariétaux, par l'

"accrochage" des digitations à

la paroi du canal bien qu’elles

ne

présentent pas d’ultrastructure motrice et par

la

striation transversale jouant également

un rôle mécanique.

Le spermatophore est

initialement produit par le canal

déférent sur un mode

ininterrompu, semble bien

ouvert à ses deux extrémités et doit

donc subir un

« tronçonnement » ultérieur lors de

la « transmission spermatique ». Bien qu’il n’ait jamais

été observé, ce processus existe sans aucun

doute . Lors de

Sur le plan phylogénétique,

l’élaboration et

l’usage d’un spermatophore chez Telema tenella et probablement aussi

chez les autres Telemidae apparaissent comme le maintien d’un caractère

archaïque. Alexander

et Ever (1957) avaient d’ailleurs

envisagé son existence chez les Araignées

primitives et sa perte ultérieure dans le tissage

de la toile lors de

l’évolution .

Cette dernière hypothèse ne paraît toutefois pas

appliquable à Telema car

elle

construit des cocons

ovigères et un édifice

soyeux en nappe assez perfectionnés. D'autre part et

comme l'auteur l'a déjà évoqué alors qu'il

ne connaîssait pas encore Telema

tenella (Lopez,1977b), le spermatophore

des autres

Araignées pourrait avoir été remplacé, en

cours d’évolution, par le produit sécrétoire des glandes épigastriques

qui serait alors son équivalent.

Sur

le plan

systématique

enfin,

il apparait que grace au spermatophore :

►

les genres

Telema et Apneumonella peuvent être

rapprochés l’un de

l’autre

dans le cadre d’une parenté étroite mise en

doute

par Lehtinen (1967) trop axé sur l’appareil visuel (Note 2).

► la famille des

Télémides se trouve ainsi validée,

non

seulement par la structure particulière des organes

génitaux (Brignoli,1973)

mais

surtout par leur contenu.

Note 1 :

Laboratoire CNRS,

Moulis 09200 : fixation des parties étudiées au

glutaraldéhyde à 2,9% dans le tampon Millonig 0,2 M,

post-fixation au tétroxyde d’osmium à 0,2% dans le

même tampon, et inclusion en épon ; coupes fines au

microtome Reichert OM U2 contrastées par l’acétate

d’uranyle, le citrate de plomb et examinées ensuite sous 50 KV,

au microscope Sopelem du Laboratoire souterrain. Travail

effectué avec Lysiane Juberthie-Jupeau, directeur de

recherches au CNRS, et ses collaboratrices.

Note 2 : Une fois de

plus, nous

retrouvons là le caractère superficiel de telles

études et affirmations plus ou moins gratuites où

l’auteur "dérape" moins par absence de moyens techniques (d’autant

plus qu’il est souvent

universitaire et

peut demander l’assistance d’un laboratoire de microscopie voisin) que

par manque de curiosité réelle et méconnaissance

complète de ce que peut apporter l’ histologie, moyen

d’investigation pionnière incomparable mais aujourd'hui encore

(2024) plus que négligé..

Bibliographie

Alberti,

G., 1988. - C.R.XIeme

Coll.Arach.,Août 1988, Berlin, 1988, p.331.

Brignoli,P-M., 1973.- Frag.ent., 8 (5), p.247-263.

Fage,L., 1913.- Arch.Zool.exp.gen.,10 (Biospeologica ,29), p.479-576.Lopez,A.,1972 - Bull.soc.zool.France, 97, n° 2,

p.113-119.

Lopez,A.,1977a.-

Contribution à

l'étude des caractères sexuels somatiques chez les

mâles des Aranéides. Thèse Doctorat d' Etat es

Sciences, Université des S ciences et Techniques du Languedoc,

Montpellier, Avril 1977.

Lopez,A.,1977b

(avec H.Salvayre)- Bull.Soc.Et.Sci.nat.Béziers, N.S, IV, Vol.45,

1976,p. 17-26.

Lopez,A.,1977c.-

Bull.soc.zool.France, 102, n° 3, p.261-266.

Lopez,A.(avec C.Juberthie)1979.- C.R.Veme

coll.Arachnol.Express.Française, Univ.Barcelona, p.111-119.

Lopez,A.,1983a.- Bull.Soc.Et.Sci.nat.Béziers, N.S., IX, Vol.50, 1982-1983, p.20-28.

Lopez,A.,1978

(avec

R.Legendre).- Bull.soc.zool.France, 103, n° 1, p.35-41.

Lopez,A.,1983b

(avec L.Juberthie-Jupeau).- Mém.Biospéol, X, p. 413-418.

Lopez,A.,1983c

(avec J.Kovoor).- Mém.Biospéol, X, p. 419-425.

Lopez,A.,1980d

(avec C.Juberthie).- C.R.Veme Coll.Arach.,Sept.1979, Barcelona,

1980,

p.111-117.

Lopez,A.,1981b

(avec J.Kovoor & M. Emerit).- Atti Soc. Tosc.Sci. Nat., Mem.,

ser.B, 88, suppl., p.53 –60.

Lopez,A., 1981c (avec C.Juberthie & J.Kovoor.)- Intern.Journ.Invert.reprod., 3, p.181-191.

Lopez,A.,1981d(avec L.Juberthie-Jupeau).- Bull.Soc.Et.Sci.nat.Béziers, N.S., VIII (49), 1980-1981, p.12-19.

Petrunkevitch,

A., 1923.-

Ann.N.Y.Acad.Sci.,29, p.145-180.

Ribera, C., &

E.Mateos.,

2000 -Telema tenella

(Simon)(Telemidae) y Argyroneta

aquatica (Clerck)(Argyronetidae), dos nuevas familias de

Araneidos para la Fauna ibérica. Revista ibérica de Aracnologia.

Vol.1,XII-2000, seccion Articulos y Notas, p.61-63[PDF] telema tenella (simon, 1882)

(telemidae)

sea-entomologia.org › PDF › RIA_1

Simon, E.,

1882.- Etudes arachnologiques, 13

eme mémoire. Ann.Soc.ent.France (6) 2, p.204-205.

LIENS

EXTERNES.

https://www.jean-marc-gil-toutsurlabotanique.fr/page/introduction-a-la-botanique/glossaire-botanique/glossaire/spermatophore.html

https://eurekamag.com/research/006/017/006017436.php?srsltid=AfmBOoowNBPIvOEsbuRTGjcfv-aB8Q8YRsuOqXuc24fc-h126GeCfPrZ

[PDF] telema tenella (simon, 1882) (telemidae) sea-entomologia.org › PDF › RIA_1

[PDF] ROLAND LEGENDRE LA REPRODUCTION PAR ...

www.european-arachnology.org › esa › 2015/08 › 100-103_Legendre En 1977, LOPEZ mettait en évidence la présence d'un spermatophore chez le mâle de Telema tenella (Telemidae) en provenance d'une grotte......