|

UN

AZÉROLIER (CRATAEGUS AZAROLUS, ROSACÉES),

«ABREUVOIR» INSOLITE POUR LES INSECTES DE

LA GARRIGUE

À CÉBAZAN (BITERROIS)

(version 2024)

par André Lopez *, auteur, & Francis Marcou

|

Article figurant dans le Bulletin 2021

de la

Société archéologique, scientifique et

littéraire de Béziers (p.49 à 61), l'auteur

en

étant alors membre (*). Avec les textes, figures, notes terminales et

leurs liens.

Les photos présentent ici une meilleure finition, notamment dans

les planches "télescopées" par l'imprimeur

dans l'article original.

|

Couleurs

conventionnelles :

En noir et italiques, termes anatomiques ; en violet,,

noms

génériquess et spécifiques ; en kaki,

noms vernaculaires et non linnéens ; en marron, termes biologiques et

chimiques

-en vert, noms de

familles et

sous-familles ; en bleu clair, noms de

groupements plus élevés ; en bleu foncé, liens ;

en orange,, parties

les plus importantes

et résumés.

|

I- Introduction

II - L'Azérolier

III- L'écoulement anormal de sève

IV -Liste des Insectes

consommateurs

1-Coléoptères

2-Hyménoptères

3-Lépidoptères

4-Diptères

5-Hémiptères

V-Considérations entomologiques

1-Anatomie des

pièces buccales

2-Comportements

particuliers de certains Insectes

VI-Commentaires

1 -Données

comparatives

2 - Données

écologiques

3 - Nature présumée de l'attraction

VII -Conclusion

I –Introduction

Cette

nouvelle nôte

d’intérêt naturaliste concerne

un Azérolier,

petit arbre pourtant banal dans le Biterrois mais

qui a présenté l’étrange particularité,

jusqu’ici non observée, semble-t-il, chez cette espèce,

d’attirer

par l’écoulement diffus de sa sève

sur les branches, une

foule d’ Insectes,

ailleurs de rencontre fortuite ou malaisée,

et qu’il a été possible d’observer tout près et de

photographier sans effarouchement (Planches I et II : © F.Marcou).

Associant la Botanique et l’

Entomologie, elle met en exergue un

cas

étrange du rôle des sémiochimiques

végétaux par leur extraordinaire pouvoir attractif et la

sensibilité,

non moins remarquable, des récepteurs

nerveux des antennes

d’

Insectes1.

La cause de l’écoulement, sans aucun doute pathologique, ne peut

être encore précisée.

II –L’Azérolier

L’Azérolier

(Crataegus

azarolus), Azarolier

ou Epine

d’Espagne est un petit arbre originaire du bassin

méditerranéen, du même genre que les

Aubépines (Crataegus

monogyna

et laevigata),

de croissance

lente, atteignant de 6 à 10m de hauteur, épineux,

à port dressé et houppier

arrondi.

D’abord lisse et gris clair,

l’écorce devient

brunâtre avec des écailles et des gerçures.

L’exemplaire objet de cette note est

haut d’environ 4 m (Fig. 1, hiver

2021) et agé de 20 à 25 ans.

|

|

Fig.1

- Azérolier de

Cébazan, sans feuilles, en Hiver 2021

|

Du

printemps à l’automne, les

feuilles, fleurs et fruits ont

l’aspect habituellement rencontré chez son espèce.

Malgré une floraison et une fructification apparemment normales,

comme décrites ci-dessous, il présente un aspect

souffreteux et une écorce largement

desquamée (Fig.2,A).

Les jeunes pousses sont

blanchâtres, légèrement

duveteuses avec des bourgeons

globuleux. Les rameaux sont

pourpre

foncé, avec des épines

disséminées.

Les feuilles (Fig.2,B), caduques,

alternes, sont vert

foncé

et brillantes dessus, de couleur vert-blanchâtre en dessous.

Mesurant entre 5 et 7 cm de long, elles présentent une forme

d’éventail profondément divisé en 3-5 lobes

entiers ou un peu dentés au sommet et un pétiole

velu-cotonneux, du moins à sa base.

Les fleurs (Avril-Mai)

(Fig.F,B) sur

pédoncules

également

tomenteux, sont petites ( 1cm de diamètre),

à 5 pétales

arrondis. blancs ou rosés, à

sépales à-peu-près aussi larges que longs et

à deux styles (parfois

un seul).Groupées par 10

à 20 en bouquets terminaux ou corymbes, elles

dégagent une odeur peu agréable comparée parfois

au poisson décomposé, en fait évoquant

plutôt celle du salicylate

de méthyle2

et attirent peu d’

Insectes (Abeilles,

Bourdons).

|

|

Fig.2

– Azérolier. A : branches et

écorce, détails (hiver) – B : feuilles, fleurs -

C : fruits (azéroles).

|

Elles

sont suivies de fruits

appelés azéroles

(fig.2,C),

«pommettes» en Occitanie car évoquant des pommes

miniatures ou, plus spécialement dans le Biterrois,

«bouteillous», mûrissant en Septembre-Octobre. De 2

à 4cm de diamètre, donc plus gros que les

«cénelles» des Aubépines, ils sont

globuleux-ovoïdes, jaunâtres à rouge vermillon,

contiennent 2 à 3 noyaux,

avec une pulpe juteuse,

sucrée,

à saveur acidulée, évoquant un peu la pomme.

Rappelons en passant que ces azéroles sont très bons crus

ou cuits

en compote, confitures et gelées, très nutritives

(100kcal/100g) ; elles contiennent des sucres, de la pectine, des

vitamines A et C ainsi que des flavonoïdes antioxydants

3 ce qui

explique qu’elles soient

récoltées activement dans le Sud de la France où

l’ Azérolier fut

même cultivé. Le genre Crataegus,

Aubépines

comprises, a d’ailleurs des vertus

pharmacologiques

médicinales d’une extrême diversité mais elles

sortent

du cadre du sujet.

III - L’écoulement anormal

de sève

L’écorce

de l’Arbousier

cébazanais se détache

largement et indique déjà un certain degré de

souffrance,

d’autant plus que cet arbre présente l’anomalie majeure d’

un écoulement de sève assez

diffus jamais encore

constaté

sur tous les autres exemplaires de même espèce qui ont pu

être examinés, à titre comparatif , en divers

points

du Biterrois où ils prospèrent, parfois en grand nombre,

formant alors des bosquets comme à la Barre du Puech

blanc,

entre Vendres et Lespignan.

Il y a environ deux décennies,

l’un de nous (F.M.) en planta un

jeune pied dans son jardin de Cébazan (Biterrois, St

Chinianais), sis au hameau de la Gache, complétant ainsi

sa collection

d’ espèces arbustives et arborées issues de la garrigue.

Du Printemps 2018 au Printemps 2020, il eut la surprise de constater

que

cet Azérolier

était fréquenté assidument et

avec opiniâtreté par une foule d’ Insectes adultes

(imagos)

appartenant aux ordres les plus divers.

Ils

y étaient attirés,

non sur le tronc ou les rameaux

mais plutôt les branches

primaires, par une exsudation de

sève en écoulements continus provenant non

de

plaies circonscrites mais du dessous de l’écorce externe ou

liège, soulevée

en plaques et de diverses zones

dénudées, variant d’une

année à l’autre, d’origine imprécise

(gel,sècheresse,traumatismes,infection)(Fig.2,A), suintant sur

le cambium 4

rougeoyant dénudé

(Fig.40,42,43) ; il

n’y avait point les orifices de galeries qu’auraient pu y creuser

des Insectes (sapro)xylophages

5,tels

que les Scolytes

6, ni

de sciure extraite. Ce liquide fluide, non visqueux, d'une

légère odeur

acidulée de fruit gâté,

translucide et, par places, d’aspect écumeux (Fig.6,24,37,41,42)

se coagulait en plaques ou trainées noir-rougeâtre ;

les zones spumeuses blanchissaient en séchant et formaient

des

sortes de «concrétions» d’un blanc pur, laiteux,

complètement

opaques. Selon toute évidence, il s’agissait de la

sève

dite «élaborée», celle qui circule

normalement

dans le phloème 4, tissu

conducteur du liber

(écorce

interne)4

situé juste sous l'écorce

externe (liège)4,

contenant

des substances organiques solubles, surtout des glucides

(saccharose,

sorbitol, mannitol) et acides aminés provenant des feuilles et

racines,

appareil végétatif.

Il est bien connu que l’

écoulement de sève s’accompagne

d’une prolifération de virus, bactéries et champignons

entrés à la faveur de brèches ( blessure ou

autres). Les bactéries surtout font fermenter la sève en

anaéorobiose (absence

d’oxygène), avec libération de gaz (méthane,

dioxyde

de carbone) dont la pression pousse à l’extérieur

l’écoulement

qui devient auto-entretenu, passant ainsi à la

chronicité,

colonisé par des bactéries spécifiques que l’on ne

connaît pas ailleurs. L’émission

gazeuse explique

l’aspect

spumeux localisé et d’un blanc éclatant que prennent les

trainées de suintement.

La

couleur et la consistance prouvent

qu’il s’agit bien de sève

et non d’une gomme naturelle. Exsudat épais, de couleur

ambrée, de contact visqueux et se durcissant peu à peu

à l'air,

cette dernière est un mucus

polysaccharidique normal

sécrété par des cellules

spécialisées, issu de la dégradation des

réserves amylacées de la plante et non exploité

par les Insectes qui s’y

englueraient. Sa production ou

«gommose» est un moyen de défense de l'arbre contre

une agression extérieure, physique (blessures, branche

cassée par le vent, gel) ou biotique (Insectes xylophages

5,

microorganismes).

Elle concerne, surtout

chez nous, des Rosacées

(Rosaceae) autres que

l’Azérolier : les

fruitiers arborescents

du genre Prunus

(Cerisier, Pêcher, Abricotier, Amandier, Prunier).

L’écoulement de sève

décrit ici, observé

depuis 2018, se tarissait lors de la sécheresse, notamment en

période caniculaire, et ne laissait plus en hiver que de vagues

trainées noirâtres. De même, ses structures en

«concrétions» auraient pu persister si les pluies ne

les avaient dissoutes jusqu'à les faire disparaître

complètement.

Avec l'agravation de

l'aridité liée au réchauffement climatique

le phénomène ne s'est plus manifesté à

partir de Juin 2022 et

en 2023.

IV

– Liste des

Insectes

consommateurs

A

priori, tous

étaient issus de jardins environnants,

peut être de la ripisylve du Lirou et surtout, de la

garrigue

à Chênes verts

et Pins d’ Alep

établie sur les

basses

collines toutes proches dominant la cuvette de Cébazan et

malheureusement incendiée en partie depuis peu. Certains jours,

il a pu être observé une véritable foule

grouillante, avec accouplements, soit réunissant plusieurs

espèces d’une même sous-famille (Fig.3), soit un afflux de

taxons disparates, très serrés, côte à

côte, parfois même superposés (Fig.3,4,photo terminale), et que l’on

conçoit mal dans un

rapport aussi intime en milieu naturel, notamment les deux Frelons 7

sensés « rivaux », européen et asiatique.

Dans tous les cas, ces Insectes

étaient si absorbés par

leur prise de nourriture qu’ils n’avaient aucune réaction de

fuite, nous permettant ainsi d’observer une absorption effective

du liquide avec les pièces

buccales, ingestion

confirmée par l’examen à fort grossissement des

macro-photos numériques.

|

|

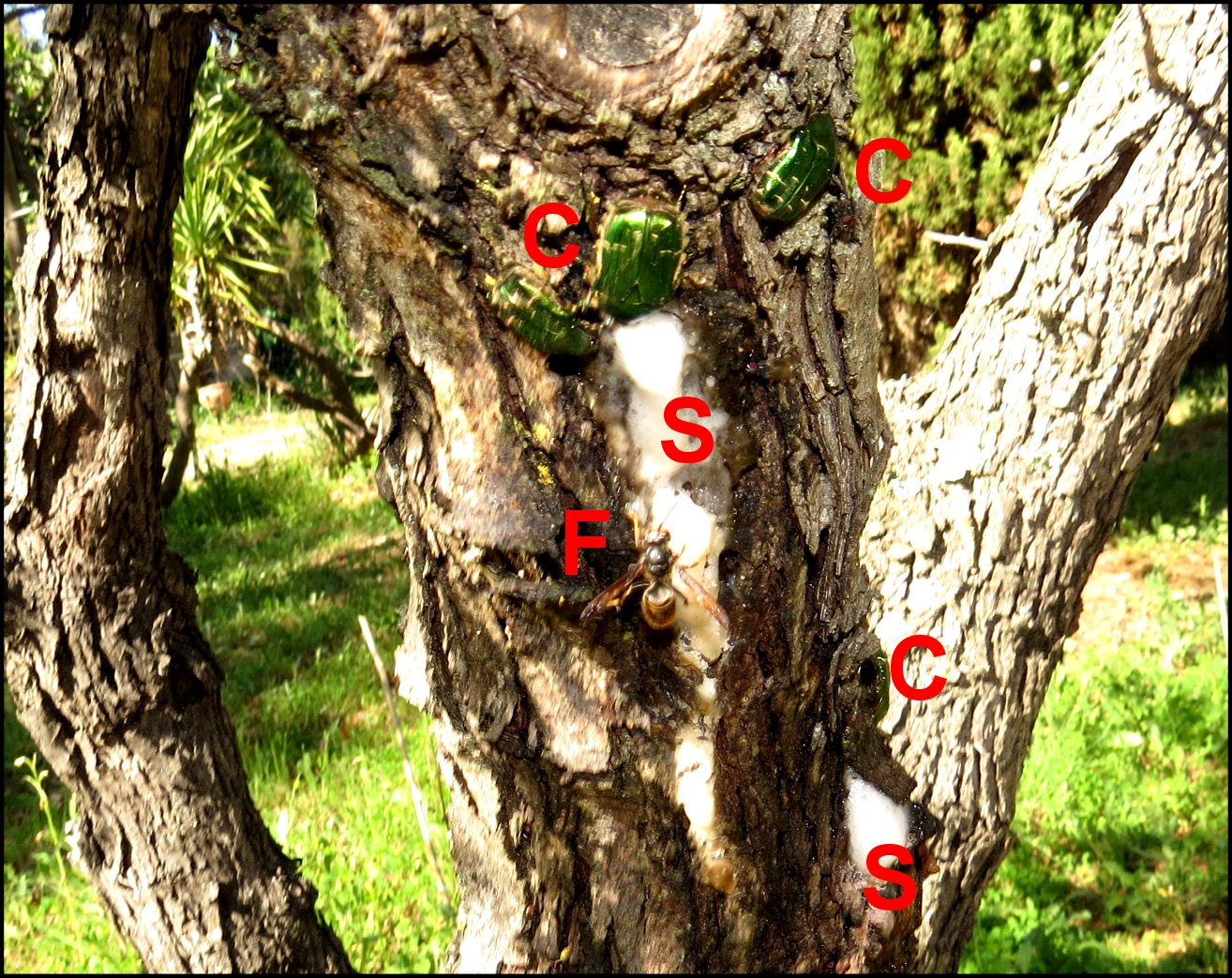

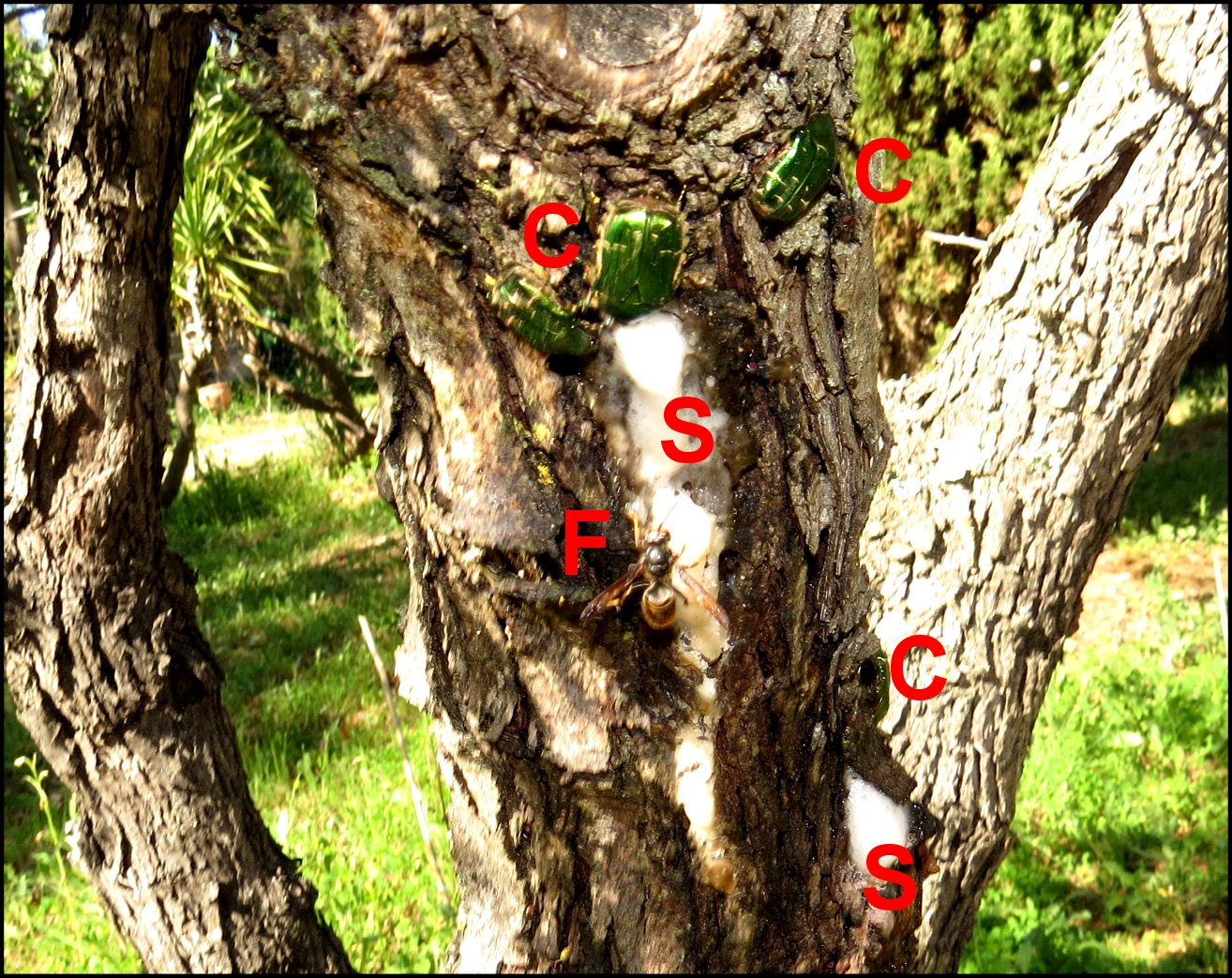

Fig.3

- Foule de Cétoines, Frelons et Diptères (flèches)

|

Fig.4

- Cétoines, Capricorne et Papillons.

|

En voici la liste, établie

par

ordres et familles suivant la

nomenclature taxinomique en vigueur, avec leurs noms

vernaculaires,lorsqu’il existent,et linnéens, suivis du nom

d’auteur abrégé et de la

taille maximum (longueur, envergure pour les Papillons). La

plupart

figurent dans les planches.

1

– Coléoptères

Scarabaeidae : Cetoniinae

(Cétoines)

: Cétoine

dorée, Cetonia aurata

L., 20 mm.(fig.6) - Cétoine

cuivrée, Protaecia

(Netocia) cuprea (F.),23 mm.(fig.7)

- Cétoine mate,

Protaecia

(Potosia) opaca

(F.),18

mm.(fig.8) – Cétoine

noire, Protaecia

(Netocia, Potosia) morio

(F.),20 mm.(fig.9) –

Cétoine oblongue,

Protaetia (Netocia) oblonga (Gory.

& Perch.),16 mm.(fig.9).

Cerambycidae

(Longicornes) : Grand

Capricorne, Cerambyx

cerdo

L., 60

mm. hors antennes (fig.11,12) - Petit

Capricorne, Cerambyx scopolii

Fuessl., 28 mm. hors antennes (fig.10) - Clyte des champs,

Xylotrechus

arvicola Ol., 10

mm.(fig. 12,13).

Lucanidae

: Dorcus

parallélépipédique, Petite

Biche, Dorcus

parallelipipedus

Mac Leay, 30 mm.(fig.14).

Staphylinidae

: Oligota

sp.Mann.,1mm.(fig.15).

Buprestidae

: Anthaxia

funerula Ill.,

4 mm.(fig.16).

2

-

Hyménoptères

Formicidae : Plagiolepis

pygmaea (L.),

2 mm.(fig.23) - Cataglyphis

cursor (Fons.),7 mm(fig.24) - Camponotus

vagus Scop.,10 mm.(fig.25).

Vespidae

: Guêpe germanique

ou

européenne, Vespula

germanica (F.),

13 mm. - Frelon européen,

Vespa crabro

L.,35

mm.(fig.19,20) – Frelon

asiatique, Vespa

velutina Lepel.,20-30

mm.(fig.21)– Poliste gaulois,Polistes

gallicus (L.),15

mm.(fig.18).

Apidae

: Bourdon des jardins,

Megabombus

hortorum (L.),16

mm.(fig.17,37).

3 –

Lépidoptères

Nymphalidae : Vulcain,Vanessa atalanta

L.,60 mm.(fig.28,29) – Jason,

Charaxes

jasius L.,90

mm.(fig.26,27,45) - Silène,

Brintesia

circe

(F.), 65 mm.(fig. 27,31,32) - Tircis, Pararge

aegeria L.,42

mm.(fig.30). Les deux premiers font partie de la sous-famille des

Nymphalinae, le Silène et le Tircis de celle des Satyrinae

à ocelles caractéristiques.

Noctuidae

: Noctuelle

cuivrée, Amphipyra

pyramidea

L.,50

mm.(fig.33).

4 -

Diptères

Syrphidae : Ferdinande

dorée,

Fernandinea

cuprea

Scp.,15mm.(fig.34).

Muscidae

: Aricie du lard, Polietes

lardaría F.,12mm.

Calliphoridae

: Mouche bleue ou

à viande, Calliphora

vomitoria L.,14 mm. (fig.35) - Calliphora

vicina Rob.Desv.,12 mm –

Mouche verte,

Lucilia

caesar L., 10

mm.(fig.36,37).

Platystomatidae

: Grande bouche ("kiss

fly"), Platystoma

seminationis,10 mm. (fig.38,39).

Drosophilidae

: Mouche des fruits

panachée, Phortica

variegata

(Fàllen), 5 mm.(fig.40)–Drosophiles

ou Mouches des fruits,

Drosophila

sp.,2 mm.(fig.41,42)

Ephydridae

: Ephydra sp.,5 mm.(fig.43)8

5 -

Hémiptères

(sous-ordre des Homoptères)

Cicadidae : Cigale de l’Orne, Cicada

orni L., 37mm., avec les

ailes

(fig.44,45) – Cigale noire,

Cicadatra

atra (Ol.),33 mm - Grande

Cigale,

Lyristes

plebejus (L.), 50 mm.

V -

Considérations

entomologiques

1a -

Anatomie des

pièces

buccales

D’après

leur description par de

très nombreux auteurs

dont Calatayud & Le Ru

(2013), l’observation directe et l’examen

à fort grossissement des macro-photos numériques

ont montré dans tous les cas une absorption effective du liquide

avec les pièces

constituant des appareils buccaux.

Ces derniers,

garnis de petits organes sensoriels

(sensilles,

chimiorécepteurs)

facilitant leur action sont de types divers

: «broyeur» (Coléoptères)

utilisant en

fait non les mandibules et

les maxilles mais le labium ( lèvre

inférieure) et l’hypopharynx

(fond de la bouche) ;

«suçeur-lécheur» qu’il soit

«suçeur-labial» avec une trompe simple,

le proboscis (Diptères),

particulièrement

développée chez Platystoma

seminationis (Fig.38), ou bien

«suçeur-maxillaire» avec une trompe enroulée,

la spiritrompe (Lépidoptères) ;

«broyeur-lécheur» avec une

«langue» formée par la fusion du labium et des

maxilles (Hyménoptères).

Un autre type d’appareil buccal, dit

«piqueur-suçeur», se rencontre chez les

Hémiptères

représentés sur l’

Azérolier par des Cigales, notamment celle

de l’ Orne

(Cicada orni),

visible aussi

bien adulte (Fig.45) que sous la forme, au

bas du tronc et les branches, de la dernière

dépouille corporelle ou exuvie

abandonnée par la

larve au terme de sa

longue vie souterraine, lors d’une mue ultime,

dite imaginale, la

transformant en adulte ou imago

(Fig.44).

2a -

Comportements

particuliers de

certains Insectes

Parmi les

Cétoines,

omniprésentes, Cetonia aurata,

le «Scarabée des

Roses» (Fig.6), n’est pas

réputée comme recherchant la sève des arbres.

Floricole, elle mange plutôt les étamines des fleurs

pour leur pollen ainsi

que les fleurs

entières, des

Rosacées en

particulier, et peut également consommer des

fruits mûrs (frugivore).

En revanche, les Cétoines

«cuivrée» (Fig.7), «mate» (Fig.8),

et «noire»

(Fig.9) sont effectivement

signalées, mais

jamais en foule, sur les plaies suintantes d’arbres divers, dont

le Chêne, parmi

lesquels l’ Azérolier

n’est d’ailleurs pas

cité. Il en est de même dans les cas de la Petite Biche

(fig.14),souvent

confondue avec la femelle du Lucane

cerf-volant, et du Grand

Capricorne

(Fig.11,12) connu pour s'abreuver sur les plaies

suintantes des

feuillus, généralement au crépuscule, tandis que

Cerambyx

scopolii (Fig.10)

est

plutôt un butineur diurne

d’inflorescences

en ombelles tout comme le Xylotrechus

(Fig.12,13) et autres «Clytes»

vivement colorés (mimétisme

protecteur, dit

«batésien»,

avec les Vespidae).

PLANCHE

I (© F.Marcou).

|

Fig.6

: Cetonia

aurata

s’abreuvant à une coulée spumeuse,

vue dorsale – Fig.7 : Protaecia

cuprea,

vue dorsale

- Fig.8 : Protaecia

opaca

, vue

dorsale – Fig.9 : Protaecia

morio

,

à droite

et Protaecia

oblonga,

à gauche, vues dorsales -

Fig.10 : Cerambyx

scopolii ,

couple, vue dorsale – Fig.11

: Cerambyx

cerdo, vue

dorsale – Fig.12 :

Cerambyx

cerdo, vue

partielle,

“piétinant”

un Xylotrechus

(flèche)– Fig.13 :

Xylotrechus

arvicola,

vue dorsale – Fig.14

: Dorcus

parallelipipedus,

vue dorsale – Fig.15 : Oligota sp.

vue

dorsale

– Fig.16 : Anthaxia

funerula, vue dorsale. – Fig.17

: Bombus

hortorum,

vue antéro-dorsale - Fig.18 :

Polistes

gallicus

près de

Cétoines,

vue latérale – Fig.19 :

Vespa

crabro, vue

dorsale – Fig.20 : Vespa

crabro, affrontement, vue latérale – Fig.21 : Vespa

velutina,

vue

dorsale – Fig.22 : Vespa

velutina s’abreuvant, autre

vue dorsale – Fig.

23 : Plagiolepis

pygmaea,

en vues latérale et dorsale

(préparée, après

capture) -

Fig.24 : Cataglyphis cursor,

vue dorsale, sur une

coulée

spumeuse – Fig.25 : Camponotus

vagus,

vue dorsale

|

PLANCHE

II (© F.Marcou).

|

Fig26. : Charaxes

jasius, verso (vue latérale) et Cétoine

- Fig. 27 : Charaxes

jasius , à gauche, et Brintesia

circe, à droite,

versos – Fig.28 : Vanessa

atalanta, verso, sur une coulée spumeuse, et Cétoine

– Fig.29 : la

même

en vue

antéro-dorsale, recto – Fig.30

: Pararge

aegeria, recto – Fig.31

: Brintesia

circe, recto (vue dorsale) – Fig.32

: Brintesia circe, deux

individus

rapprochés, versos - Fig.33

: Amphipyra

pyramidea, recto – Fig.34 : Fernandinea

cuprea , vue dorsale – Fig.35:

Calliphora

vomitoria,

groupement,

vues dorsales - Fig. 36 :

Lucilia

caesar et Vespa

crabro, vues

dorsales – Fig.37 : autre

individu, près d’une Calliphore et

d’un Bourdon,

sur

écoulement spumeux - Fig.38 : Platystoma

seminationis, vue

latérale

gauche avec son proboscis – Fig.39 :

Platystoma

seminationis , la

même,

vue dorsale – Fig.40

: Phortica

variegata, vue latérale

gauche - Fig. 41

: Drosophila

sp.(flèches), groupement sur sève spumeuse - Fig. 42 : Drosophila

sp.(flèches), autre groupement et Cétoine

– Fig.43 : Ephydridae,

groupe – Fig.44 :

Cicada

orni émergeant de son

enveloppe larvaire

près de deux autres

exuvies – Fig.45

: Cicada

orni adulte (imago),vue

latérale.

|

A noter que les larves de toutes

ces

espèces, lorsqu’elles

sont xylophages 5 (Coléoptères)

n’ont pas

encore été signalées dans l’aubier 4

de l’

Azérolier qui ne

participe donc pas à leur cycle vital.

En ce qui concerne les Lépidoptères,

aucun d’eux ne pond

sur l’ Azérolier

et leurs chenilles ne

peuvent donc s’en

nourrir, notamment celle du Jason,

le plus beau Papillon diurne

de

France (Fig.26,27,46) qui est

inféodé

à l’

Arbousier

(Arbutus

unedo,

Ericacées).

|

Fig.46

- Charaxes

jasius,

recto (©A.Lopez).

|

Le

Frelon européen (Vespa

crabro)(Fig.19,20 )7 est connu depuis

longtemps comme recherchant la sève

qui s’écoule des

arbres, notamment de leurs blessures, les ouvrières pouvant

même créer ces lésions ou les entretenir en

attaquant un tronc ou des branches fragilisées avec l’aide de

leurs puissantes mandibules.

Les observations précédentes

montrent qu’il en est de même pour le Frelon asiatique (Vespa

velutina) (Fig.21,22)7 que ses besoins

énergétiques

élevés poussent à dérober des proteines

carnées dans les assiettes et sur les étals, et des

glucides soit en butinant

diverses fleurs (Lierre,

Séséli, Ciste cotonneux, Caroubier : obsv.pers.),soit

en

aspirant la sève

d’arbre comme le Frelon

européen devenu

ici son commensal !

Présence surprenante d’un

Apidé, le Bourdon des jardins

(fig.17,37) n’est connu que butinant des fleurs à corolle

profonde où il introduit sa langue

très longue qui, sous

réserve, pourrait faciliter ici l’absorption des trainées

de sève.

Divers imagos

observés

sont habituellement attirés

par les sources de nourriture

glucidique concentrée, notamment

les fruits blets c’est à dire trop mûrs, ramollis par un

commencement de décomposition, les préférant

même

au nectar des fleurs dans le cas des deux Papillons Nymphalidae

(Vulcain,

Jason)(Fig.26 à

29, 45) qui raffolent de leur jus très

sucré.

Il en est de même pour la Mouche

bleue (Calliphora

vomitoria)(Fig.35) et les Drosophiles

(Fig.41,42) qui se

pressent

volontiers en foule sur les fruits décomposés.

La minuscule Fourmi Plagiolepis

(fig.23)est réputée pour

monter sur les arbres afin d’ y lécher le miellat des Pucerons, l’écoulement

de sève

remplaçant ici cet

excrétat, dans son cas et peut être aussi ceux des

autres Formicidae.

En

dehors de

l’intérêt

trophique (nutritionnel) que

présente pour elle la sève

anormale du Crataegus,

la

mouche Syrphide Ferdinandea

cuprea

(Fig.34) constitue ici est un

très bel exemple d’inféodation à

l’écoulement par son cycle vital. Cet élégant

Diptère recherche

la sève non seulement

pour s’y abreuver

mais aussi pour y pondre comme cela a été constaté

dans les cas de Chênes

et de Frênes

blessés , leurs

larves pouvant survivre dans ce film liquide grâce à des

tubes respiratoires où

elles récoltent Bactéries

et Levures à

l’aide de soies des pièces buccales !

L’abondance des Drosophiles

s’expliquerait par

l’exploitation de composants de la sève

analogues à ceux

de fruits en surmaturation ou décomposition pour se nourrir,

s’accoupler et pondre leurs œufs. Il est possible que les larves issues

de ces derniers s’y développent, tout comme celles,

également saprophages

9 de Platystoma

(Fig.38,39) dont le

proboscis, outre la succion de

sève, jouerait un

rôle dans

un comportement de cour très élaboré.

Une mention particulière

pour

l’ espèce Phortica

variegata (Drosophilidae,

Steganinae) observée

sur l’

Azerolier

aspirant de la sève

avec sa trompe (Fig.40). Elle se singularise

par une biologie insolite, quoiqu’ici hors sujet : insecte dit «

lacrymophage », elle rechercherait aussi les larmes de

Mammifères,

Homme compris, pouvant leur occasionner des lésions

oculaires

(thélaziose) dues à un ver Nématode, Thelazia

callipaeda

dont elle est l’hôte

intermédiaire. Quant aux Ephydridae 8,

leur comportement et leur écologie parfois incroyable sont si

disparates

que mis à part la recherche d’un film liquidien sur le cambium 4

(Fig.43)

et (ou) un caractère saprophage 9. leur

présence ne

peut

être expliquée.

Reste le cas particulier des

Cigales,

notamment celle de l’Orne

(Fig.44,45), fréquentant l’Azérolier comme les

autres arbres du jardin concerné, Frênes en

particulier. Le rostre de l’appareil

«piqueur-suçeur» ne leur permet pas de se

joindre

aux divers «convives» pour récolter du suintement.

Comme

chez les Pucerons,

autres Homoptères,

mais avec une variante, il

doit percer les tissus de

l’ arbre jusqu’aux vaisseaux

du

phloème 4 afin d’y aspirer

directement la sève

élaborée sans qu’elle ne s’écoule à

l’extérieur, jaillissant dans le canal

alimentaire des stylets par

différence

de pression entre les tubes

criblés phloèmiens 4 et

l’atmosphère.

VI –

Commentaires

A

notre connaissance aucun

écoulement de sève attirant

les Insectes vers l’ Azérolier n’avait jamais été

évoqué jusqu’ici, y compris sur "Internet".

1 -

Données

comparatives

Le

phénomène est

décrit par Reber &

al.(2015) sur un plan général (résineux et

feuillus),

comme «coulées de sève active en période de

végétation»: écoulement mousseux, souvent

jaunâtre,

ne collant pas ou très peu, même sur les résineux,

laissant des traces noirâtres en hiver, pouvant dégager

une

odeur (de goudron chez le Sapin

blanc), atteignant ou dépassant

30cm de long, de constitution plus ou moins lente, bref (coulées

de sève

printanière) ou de longue durée, ce qui

est

le cas ici et serait alors pathologique. Reber rappelle qu’ «il

ne

doit pas être confondu avec les coulées de résine

chez

les Conifères et les coulées de gomme du merisier».

Les espèces «associées» sont des

Bactéries,des

Champignons (Levures) et des Insectes. Ces derniers sont

énumérés

par le même auteur en une liste plus succincte que la notre :

«Coléoptères

(Cétoines, Staphylinidae,

Nitidulidae),

Diptères

(Syrphidae,

Drosophilidae),

Hyménoptères

(Fourmis, Frelons),

Lépidoptères».

Les écoulements de sève

évoqués ailleurs

(Internet) comme attractifs d’Insectes

concernent essentiellement un

Chêne (Quercus

sp.)

visité dans une localité

française

par des Cétoines,

la Petite biche -comme

sur l'Azérolier : Fig.14 - et «de grosses

guêpes……attirées par une zone noirâtre d'où

sort une substance blanche…"

Les Papillons sont attirés

également par cette blessure

ou maladie». Par ailleurs il est signalé qu’ au Japon,

toujours sur un Quercus sp.,

«on a recensé plus de cent

espèces ainsi attirées, avec en tête des Drosophiles (les

«mouches des fruits») et des Fourmis mais

aussi des Coléoptères saproxyliques 5

adultes comme des

Lucanes, des Capricornes ou des Frelons et des Guêpes». De

leur côté, les ouvrages classiques d’ Entomologie

insistent sur la fréquence des Longicornes du genre Cerambyx.

Enfin, mais cette fois sur la sève

d’

«écorchures» des Saules, Kan & Kan (2010) ont

signalé des Frelons,

des Cétoines et

le Silène

(Brintesia

circe), mais aussi

d’autres Lépidoptères

Nymphalidae absents

jusqu'ici

à Cébazan (Nymphalis antiopa,

Polygonia

C-album, Apatura ilia).

2 -

Données

écologiques

L’Azérolier

présenté ici peut, sur le plan

écologique et comme d’ autres essences, être

considéré comme un «arbre habitat»,

développant des microstructures

lui permettant d’attirer et abriter des espèces

végétales (épiphytes

: lierre, lianes) et,

même temporairement, surtout animales, liées à la

multitude de perturbations rencontrées durant sa vie,

phénomènes abiotiques ou biotiques,

parfois générés par l'Homme.

Ces microhabitats sont des fissures,

cavités, portions sans

écorce ou même pourries (Kraus

et Krumm,2013). Ils

créent

de petites niches écologiques nommées

«microhabitats

d’arbre» ou «dendro-microhabitats»,

essentiels au

développement des Insectes

saproxyliques

(espèces

dépendant du bois malade ou mort à un certain moment de

leur vie) 5, figurées par Emberger & al. (2013),

classées ensuite par Larrieu et

al. (2014,2018) et par Bardet (2018).

Ces auteurs proposent une liste

de 47 «dendro-microhabitats

» dont font précisément partie les coulées

de sève active

illustrées par Bardet,2018,

p.32,

«sap run») et qui pourraient être, dans le cas

présent, qualifiées de « temporaires », voire

même saisonnières.

Mais il existe aussi toute une faune très

spécialisée

dans l’exploitation de ces suintements dont des Syrphes

(Diptères)

comme Ferdinandea

cuprea

(fig.34) déjà

présentée

dans cette note et des Coléoptères

de la famille

des

Nosodendridés

(«tree-wound beetles» = «

scarabées

des blessures d’arbres») ("Internet") non observés

à

Cébazan.

3 - Nature

présumée

de

l’ attraction

L’attraction

des Insectes par la

sève même d’

Azérolier est

indiscutablement le fait de substances

sémiochimiques (du grec σημεῖον, sêmeion = «

signe,

signal), messagers volatils diffusés dans l'atmosphère

à dose infime et que l’on peut qualifier d'externes,

contrairement aux hormones

11, messagers

internes. Il s’agit

ici d’ allélochimiques

ou ectomones 11,

impliqués dans la

communication interspécifique c’est à dire intervenant

entre individus

d'espèces différentes, en l’occurrence un

végétal

et des Invertébrés

Arthropodes (Metcalf &

Kogan,1987)

. Ils ne peuvent être considérés comme des

allomones 11

ni comme des synomones 11, mais au

contraire, plutôt

comme des kairomones 11 (du gr. Καιρός,

kairos =

«opportuniste» et suff. –one) dont ne

bénéficient que les seuls Insectes, taxons

récepteurs. Qui plus est, Azarolus

doit plutôt pâtir

de l’afflux des visiteurs dont le pompage par les pièces

buccales (Diptères),

l’émission de salive

et le

cisaillement des mandibules,

en particulier celles des

Coléoptères,

gros Capricornes surtout,

et des

Frelons peuvent

entretenir l’ «hémorragie» de

sève. Comme pour toutes

les autres odeurs (fleurs, fruits,

nourriture carnée) les Insectes

détectent ces

allélochimiques

11 grâce à leurs antennes 1

dont les récepteurs

ultra-sensibles

sont susceptibles de les déceler à grande distance,

plusieurs

kilomètres parfois, ce qui pourrait être le cas ici.

L’odeur

est transportée dans le vent et dispersée essentiellement

par des mécanismes de diffusion turbulente, beaucoup plus

importants

que la diffusion moléculaire, l’Insecte éloigné

percevant

à distance une série de «bouffées»

d’odeurs

intermittentes. Un message

chimique peut être porté

par une seule molécule, beaucoup plus souvent, et c’est

probablement

le cas ici, par tout un ensemble que l’on désigne alors sous le

nom de «bouquet» («blend» en anglais).

D’après les rares travaux

phytochimiques qui lui ont

été consacrés, notamment ceux de Boudjada (2018),

Crataegus

azarolus est

caractérisé par sa richesse (3-6%)

en acides caféique,

maléique, tartrique, citrique,

chlorogénique qui

permettent de stabiliser les substances

évoquées ci-dessous au cours du stockage. En outre,

divers produits volatils isolés par chromatographie et

techniques d’analyses spectroscopiques sont essentiellement des

polyphénols,

à savoir trois flavonoïdes

glycosylés

et deux flavonoides glycosides

acétylés

considérés comme des anti-oxydants 3

ainsi que des esters

de méthyle. Ils sont présents dans

toutes les parties de la plante dont les parenchymes des tiges et

racines,

impliqués dans la photosensibilisation, le transfert

d’énergie,

et le développement des plantes, en interagissant avec les

diverses

hormones 11

et régulateurs de

croissance. Les

composés

isolés les plus remarquables sont, entre autres

métabolites

secondaires, l’acide chlorogenique,

l’hyperoside, la quercetine, la

rutine,

le spiraeoside et l’ épicatechine. Le salicylate de

méthyle 2

exhalé par les fleurs

d’ Azérolier

et

présent

dans le cambium 4

d’autres arbres, dont certains

Bouleaux, est un

candidat

potentiel mais malheureusement la sève n’y sent guère

pour

pouvoir l’évoquer de façon formelle.

On concoit sans peine que faute

de

possibilités d’analyse

réalisables in situ, nous serons donc réduits dans ce

domaine phytochimique à de simples conjectures sur le ou

les responsables volatils de

l’attirance.

Il est

toutefois un deuxième

processus attractif qui peut

expliquer avec certitude le groupement en foule d’une espèce

donnée, et la fréquence des accouplements observés

: l’émission de phéromones d’agrégation et (ou)

sexuelles11 par des individus arrivés

déjà sur

place pour s’alimenter.

Dans le cas des Scolytes 6,

Coléoptères

ravageurs du bois,

non impliqués semble-t-il chez l’ Azerolier, il est

démontré

que les composés volatils des arbres et les phéromones11

de ces Insectes ont

un effet synergique sur leur attraction.

Chez les Cerambycidae, il est

prouvé que les mâles peuvent

produire une phéromone

d’agrégation, comme le monochamol

dans le genre Monochamus,

proche de Cerambyx,

et

pourrait expliquer la

pullulation de ce dernier, une fois même un véritable

« grouillement » (jusqu’à 17 individus réunis

: F.M.obsv.). Peut être en est-il de même chez les

Cétoniinae à

odeur musquée.

Dans le cas des Diptères,les

Calliphora

vomitoria

(fig.35)

volent en groupe afin de détecter les aliments avec plus d’

efficacité. Si l'une d'entre elles décèle de la

nourriture, par exemple des fruits

blets, et, dans le cas

présent, la sève

d’Azérolier, elle

disperse une

phéromone

d’agrégation11 qui alerte

ses

conspécifiques10 vers la nourriture.

L’abondance des Drosophiles

(Fig.41,42) pourrait avoir une double

explication : l’exploitation de composants de la sève analogues

à ceux de fruits en

surmaturation ou décomposition pour

se nourrir, s’accoupler et pondre leurs oeufs mais aussi

l’émission in situ de phéromones11,

dont les

hydrocarbures cuticulaires (HCs)

et le

cis-vaccényl-acétate

(cVA), propre au mâle,

impliquées dans l’attraction sociale en foule et la reproduction.

VII –

Conclusion

L’Azerolier

solitaire

planté

dans un jardin de Cébazan

présente à la belle saison un écoulement de

sève, manifestement

pathologique par l’écorce

desquamée dont il suinte, son caractère diffus et les

émissions de gaz responsables des zones spumeuses, ces

dernières traduisant un processus

de fermentation dont l’origine

bactérienne ou fungique, peut être virale, nous

échappe. L’attraction que l’écoulement exerce sur les

Insectes ne peut qu’être le fait de sémiochimiques qu’ils

perçoivent à une distance plus ou moins grande avec leurs

récepteurs

nerveux antennaires. La nature de ces substances volatiles, en principe

des flavonoïdes qui, notamment la quercétine,

auraient,

soit-dit

en passant, un potentiel anti-SARS-CoV-2, comme inhibiteurs d’enzymes

virales,

est également impossible à élucider, faute

d’étude

chimique appropriée in situ ou après transport de

matériel

en laboratoire.

Il est probable que la

consommation

sur place par ingestion avec un

appareil buccal approprié

est axée sur les glucides,

beaucoup des Insectes concernés étant connus par

ailleurs comme friands des sucres de fruits murs, voire blets, et y

attirant leurs conspécifiques10 en

émettant des

phéromones

d’agrégation11.

Enfin, sur le plan pratique de

l’Entomologie de terrain, la convergence

en une zone restreinte des Insectes les plus divers, dont le

répertoire n’est pas encore exhaustif, est un moyen original de

participation statique à la connaissance de la

biodiversité locale rappelant quelque peu les inventaires de la

faune des Panicauts, cette fois plantes herbacées

Ombellifères (Lopez,2015).

A noter pour le futur, que le

phénomène

attractif d'écoulement de sève "entomotrope" semble

devoir se pérenniser car

il s’est poursuivi en 2021 (F.M. : dès Avril

) avec la visite de ses premiers

utilisateurs

(Coléoptères Cryptophagidae-nouveaux

venus-, Fourmis,

Mouches), s'est continué en 2022,

également en Avril puis Mai (F.M.) avec certains

Papillons (fig.46

à 48) et Diptères (fig.49 à 52) mais s'est interrompu en 2023 avec la

canicule croissante, cause indéniable, et la

disparition de l'épanchement de sève qui s'en est suivi.

|

|

|

|

Fig.

47 - Grande Tortue, Nymphalis polychloros. Recto.

Mai

2022

|

Fig.48-

Grande Tortue, Nymphalis polychloros. Verso.

Mai

2022

|

Fig.49

- Tircis, Pararge aegeria

. Recto |

|

La

numérotation de ces figures et des suivantes succède

à celles des images incluses dans le texte et constituant les

planches I et II.

|

|

|

|

|

| Fig.49 -

Diptère Téphritide |

Fig.50 - Diptère Phaonia

|

Fig.51 - Diptère Calliphoride

|

Fig.52 - Diptère Drosophilide

|

L'étrange

phénomène est bien pérenne car, suite

sans nul doute à des pluies répétées, il

vient de se

manifester à nouveau cette année même,

2024, au mois d'

Avril, aussi spectaculaire et attractif pour les Insectes que

précédemment, le petit

arbre étant

alors en pleine floraison avec un aspect

d'ensemble normal,.

Les images suivantes en témoignent

|

|

Fig.

- Azérolier de

Cébazan, feuillé et

fleuri en Avril 2024

|

Ecoulements de

sève spumeuse (S). F,

frelon asiatique, C, Cétoines dorées

|

NOTES

1 –Les

antennes

d’Insectes, segmentées, montrent un flagelle ou

fouet, divisé en articles, les flagellomères,

couverts de poils et d'organes sensoriels microscopiques divers, les

sensilles,

qui perçoivent des informations de l'environnement grâce

à des récepteurs dans lesquels des cellules

chémoréceptrices détectant les stimuli

chimiques, goût et surtout odeurs. Les molécules de

ces dernières pénètrent les sensilles par des

micropores, sont captées par les cellules

chémoréceptrices et de là, soit empruntent des

microtubules, soit se mêlent à des protéines

olfactives pour gagner les neurones

du lobe antennaire cérébral qu’elles stimulent.

2 - Le salicylate

de méthyle C₆H₄COOCH₃

est un composé

organique volatil, l'ester méthylique de l'acide salicylique ;

il est synthétisé par plusieurs espèces

végétales. En raison de sa forte odeur et de son

goût prononcé, on l’utilise comme parfum et comme

arôme alimentaire sous le nom d'« essence de

gaulthérie couchée » ou « wintergreen

». Il est aussi prisé pour ses propriétés

analgésiques et antipyrétiques. Il ferait partie des

substances volatiles des feuilles impliquées dans la

défense contre des Insectes herbivores et semblerait même

attirer certaines de leurs espèces prédatrices.

3 - Les flavonoïdes

sont des métabolites secondaires des

plantes vasculaires, partageant tous une même structure de base

formée par deux cycles aromatiques que relient trois carbones :

C6-C3-C6. Ces métabolites, de type phénol comme les

tanins

et la lignine, assurent des fonctions écologiques importantes

pour

la survie de l'espèce. Ils jouent différents

rôles,

comme phéromones ou signaux chimiques, permettant à la

plante

de s'adapter à l'environnement, d’être

protégée

des radiations solaires et de se défendre contre les

pathogènes

et les herbivores. Ce sont des antioxydants,

leurs molécules

ralentissant

ou empêchant l’oxydation (« combinaison avec

l'oxygène

»), réaction en chaîne destructrice d'autres

substances

chimiques et nocive pour les cellules. Leur effet est souvent

bénéfique

dans l’alimentation et la thérapeutique humaines, peut

être

aussi chez les Insectes…

4

- Le cambium

(du latin cambiare, changer),

est une fine couche de

tissu méristématique se situant entre

l’«écorce interne» («seconde

écorce» ou liber) et le bois (aubier) dont il conditionne

la formation, modifie les pr opriétés et permet

à l'arbre de s’adapter à la plupart des contraintes

environnementales. Le phloème, dérivé du mot grec

φλοιός, phloios = «écorce », est, plus

précisément le tissu conducteur de la sève

élaborée. Siégeant dans l’«écorce

interne», il est formé, entre

autres structures par des vaisseaux, les tubes criblés,

cellules

vivantes intercommuniquantes où circule la sève

élaborée, bidirectionnelle, à ne pas confondre

avec la sève brute,

ascendante dans le bois (aubier du xylème).

5 - Un

xylophage

(du grec ancien : ξύλον ,xúlon = « bois

» et φαγεῖν, phageîn = « manger ») est un

organisme vivant dont le régime alimentaire est composé

principalement d'aubier4. Ces animaux, généralement des

Insectes à l'état larvaire ou adulte, mangent les

branches, troncs ou racines des arbres morts ou vivants. Parmi

eux, les saproxylophages ou

saproxyliques ne consomment que le bois en

décomposition.

6 - Les Scolytes

sont de petits Coléoptères de 2 à

3 mm de long qui creusent des galeries sous l’écorce ou dans le

bois pour y déposer leurs oeufs. Les larves, à leur tour,

creusent d’autres galeries où a lieu la nymphose. De

là, l’insecte adulte perce un trou pour s'échapper vers

l'extérieur. Ces insectes s’attaquent en priorité aux

arbresaffaiblis, leurs galeries empêchant une bonne

circulation de la sève,

ce qui entraine la mort des rameaux atteints et facilite la

pénétration des maladies cryptogamiques.

7 -Le Frelon

européen (Fig .19,20,36)

est grand

(4 cm) avec une tête brun roux à face jaune

arrondie, un thorax roux et marron, des pattes également

marron et

un abdomen jaune citron, orné de fines zones noires. Son nid, en

fibre de cellulose mâchée, construit à

l’obscurité (tronc d’arbre par exemple) a une large

ouverture inférieure. Le Frelon

asiatique (Fig.21),

sous-espèce noire et importée d’un taxon oriental, est

plus petit (3 cm) a une face orange plus allongée, un thorax

entièrement noir et velu - comme l’indique son nom

linnéen complet Vespa

velutina nigrithorax , des

pattes bicolores,

noires et jaune citron, et l’ abdomen cerné d'un anneau

jaune-orangé marqué d'un triangle noir. Son nid,

construit à la lumière dans les arbres, parfois en pleine

ville (P.Alazard, obsv.pers.sur Béziers), présente une

ouverture étroite, plutôt latérale. Sur

l’Azérolier, deux individus conspécifiques10 peuvent

s’affronter pour une meilleure place (fig.20) mais il n’a pas

été

vu de combat entre les deux espèces, donc susceptibles de

cohabiter

ponctuellement.

8 -

Les Ephydridae

sont une curieuse famille de

micro-diptères muscomorphes vivant en general dans des lieux

humides trés varies où se développent aussi leurs

larves : surface des eaux,

bord de mer, étangs trés salés, sources chaudes,

sulfureuses et même…mares de pétrole brut (Helaeomyia

petrolei) où ils se nourrissents de bactéries, algues,

plantes aquatiques diverses (riz compris !) et sont aussi saprophages9.

9 - Les saprophages

(détritivores, détritiphages)sont des

invertébrés lato sensu se nourrissant de débris

animaux, végétaux, fongiques (mycétophages) ou

d’excrétats et excréments, tous plus ou moins en

décomposition.

10 - La racine du mot suggère l'idée

d'espèce

(animale ou végétale). Le préfixe

«con-»

, quant à lui, signifie «identique». Le terme

conspécifique est donc utilisé pour décrire

deux

organismes vivants (végétaux ou animaux) de la même

espèce et se distingue donc de

«congénère» = du même genre.

11

– Les composés

allélochimiques ou ectomones

sont des

métabolites secondaires à diffusion externe produits par

un être vivant dit émetteur et qui interagit avec un autre

être vivant dit récepteur, d’une espèce

différente (communication interspécifique). Ils

comprennent : les allomones,

impliquées dans la défense,

la dissuasion et la reproduction, bénéfiques pour l’

émetteur, néfastes pour le récepteur ; les

synomones

bénéfiques à la fois pour

l'émetteur

et le récepteur ; enfin, et c’est le cas ici, les kairomones

bénéfiques

uniquement pour le récepteur. Les ectomones ne doivent pas

être

confondus avec les phéromones

probablement concernées

aussi

(Diptères, Coléoptères) mais

réservées

à la seule communication entre les individus d'une même

espèce,

donc intraspécifique, pour le regroupement social

(agrégation)

ou la reproduction. Tous se distinguent enfin des hormones, messagers

internes

transportant des informations d'un tissu à un autre dans un

même

organisme.

BIBLIOGRAPHIE ABREGEE

Bardet,Y.-

Relations entre le

nombre

d'espèces de

coléoptères saproxyliques et la présence de bois

mort et de dendro-microhabitats dans la Grande Cariçaie. Haute

école spécialisée bernoise l Bern University of

Applied Sciences 3, 2018, 40 pp.

Boudjada,A., - Etude phytochimique de deux

espèces Crataegus

azarolus L. (Rosaceae) et Dioscorea

communis L. (Dioscoreaceae).

Thèse doctorat 3éme cycle (LMD). Spécialité

: Chimie organique Option : Phytochimie. Faculté des Sciences

exactes, dpt.de Chimie, Univ.Frères Mentouri, Constantine 1.

2018, 157 pp.

Calatayud,P.A. & B.Le Ru - Les pieces

buccales et

l’alimentation des Insectes. In

Interactions Insectes-Plantes,

Ed. QUAE, IRD,

chap.5, 2013, p.107-113.

Emberger,C., Larrieu,I.

& P. Gonin, 2013

- Dix facteurs clés pour

la diversité des espèces en forêt.Comprendre

l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). Document technique.

Paris :

institut pour le développement forestier, mars 2013, 56 pp.

Kan,P.

& B.Kan-van

Limburg Stirum – Des centaines de

chenilles de Nymphalis antiopa

(L.) dans les saules (Lepidoptera :

Nymphalidae). Revue des Lépidoptéristes de

France,19, n°47, 2010,

p.129-135.

Kraus

D, Krumm F, 2013. Integrative

approaches as an opportunity for

the conservation of forest biodiversity. European Forest Institute. 284

pp.

Larrieu L.,2014.- Les

dendro-microhabitats : facteurs clés de leur

occurrence dans les peuplements forestiers, impact de la gestion et

relations

avec la biodiversité taxonomique. Université de Toulouse,

2014, 40 pp.

Larrieu L, Y.Paillet,

S.Winter, R.Bütler, D.Kraus, F.Krumm,

L.Lachat, AK.Michel, B. Regnery & K.Vandekerkhove, 2018

–Tree

related microhabitats in temperate and Mediterranean European forests:

A hierarchical typology for inventory standardization.

Ecological Indicators,84, 2018, p.194-207.

Lopez,A

– La faune des Panicauts

(Apiaceae)

dans l’ Ouest de l’

Hérault. Eryngium campestre

L. (suite) et E.maritimum L. Bull.Soc.Et.Sci.nat.Béziers.

N.S.-TXXVII-68e volume,

2014-2015,

p.9-19.

Metcalf, R. L. & M.Kogan – Plant

volatiles as insect

attractants. Crit. Rev. Plant Sci. 5, 1987, p. 251-301.

Reber,A,

Larrieu,L.,Schubert,M.& R.Bütler.- Guide de

poche des dendro-microhabitats. Description des différents

types de microhabitats liés aux arbres et des principales

espèces qui y sont associées – DGE-Forêt

–CNPF-Dynafor, 2015, 23 pp.

,

|

Photo terminale - Afflux

d' Insectes sur l' Azérolier de Cébazan. Deux

Frelons asiatiques sont en vol (flèches), un troisième

est déjà installé parmi les Cétoines.

Figure choisie pour le Bulletin

comme ornement de fin de texte en guise de "cul-de-lampe"

|